帰りなんいざ、田園まさに荒れなんとす!

と・・・陶淵明(とうえんめい)は41才の時、役人生活に別れを告げ故郷に帰るのだけれどその時の慨嘆である。

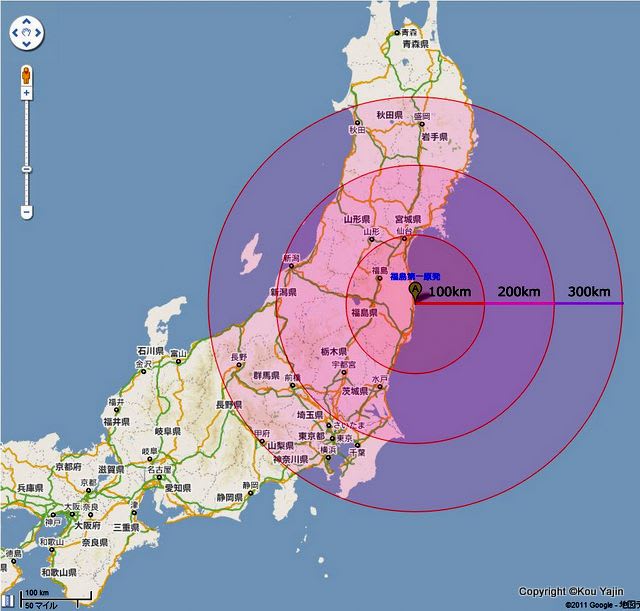

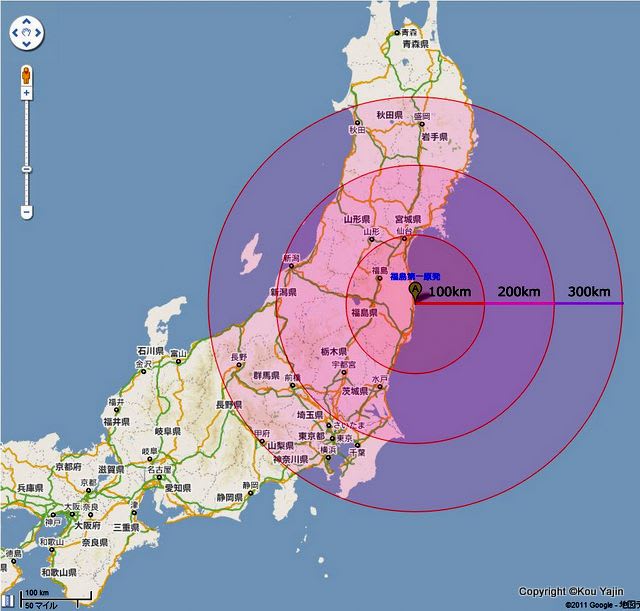

3.11以降、故郷はまさに荒れなんとしている。

被災された方々の慨嘆は、いかばかりであるか!

地震そして津波、原発事故。

全ての発災は、人智を越えていた。

けれども、発災後の対応は未だ不十分である。

3.11以後は、全て人災であると言っても過言ではない。

先月には山形を歩いたけれど、3.11の爪痕は山深い場所でも残っていて・・・いや寧ろ爪痕は徐々に深くなってきている。

関東以西はなんとか田園が保たれている。

青嵐が渡る景色は遺されている。

里山は荒廃しており、谷戸の棚田は放置されてしまっている。

棚田の石垣が崩れ、そこから水が漏れてしまっている。

水田としては、使用に耐えられない現状がある。

「田毎の月」などと云う風情は圧倒的に減ってしまった。

田園は荒れ、故郷は喪失してしまったのである。

由紀さおり 安田祥子 「故郷」

「荒れてゆく心の襞の青嵐」

今更ながら、この歌が沁みる。

帰去来夸 (かえりなん いざ)

田園将蕪胡不帰 (でんえん まさに あれなんとす なんぞかえらんとす)

荒 野人

と・・・陶淵明(とうえんめい)は41才の時、役人生活に別れを告げ故郷に帰るのだけれどその時の慨嘆である。

3.11以降、故郷はまさに荒れなんとしている。

被災された方々の慨嘆は、いかばかりであるか!

地震そして津波、原発事故。

全ての発災は、人智を越えていた。

けれども、発災後の対応は未だ不十分である。

3.11以後は、全て人災であると言っても過言ではない。

先月には山形を歩いたけれど、3.11の爪痕は山深い場所でも残っていて・・・いや寧ろ爪痕は徐々に深くなってきている。

関東以西はなんとか田園が保たれている。

青嵐が渡る景色は遺されている。

里山は荒廃しており、谷戸の棚田は放置されてしまっている。

棚田の石垣が崩れ、そこから水が漏れてしまっている。

水田としては、使用に耐えられない現状がある。

「田毎の月」などと云う風情は圧倒的に減ってしまった。

田園は荒れ、故郷は喪失してしまったのである。

由紀さおり 安田祥子 「故郷」

「荒れてゆく心の襞の青嵐」

今更ながら、この歌が沁みる。

帰去来夸 (かえりなん いざ)

田園将蕪胡不帰 (でんえん まさに あれなんとす なんぞかえらんとす)

荒 野人