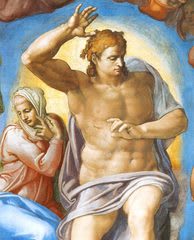

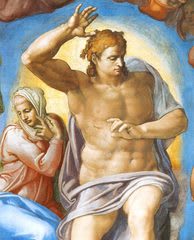

経済学でよく知られたキーワードに「神の見えざる手」がある。市場経済で個々人の利益追求であっても、社会全体の利益となる。アダム・スミスが『国富論』で提唱 したの考察だ。市場原理に重きを置いたこの言葉は、政府が政策的な介入しなくても需要と供給のバランスは自然に調整されるという意味合いでも使われる。

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。

さらに「でも、それはまもなく解消するんではないですか。だって、中国はEV(電気自動車)の導入では世界をリードしているでしょう。中国の政府はEVなどを自動車メーカーに対して生産や販売台数の10%を義務づけると日本でもニュースになっている。明るい未来じゃないですか」と話すと、彼女は「煤煙を出しているのは自動車だけじゃないんですよ。工場や各家庭だってそう」「それより、EVが電池切れで止まって、交通渋滞を引き起こせば、さらに煤煙が出るじゃないかと思う。その方が心配」と。ちょっと彼女は考え過ぎかもしれないと話題を変えた。

電子マネーの話にした。「中国では買い物は8割くらいはスマホ払いだってね。これも日本のニュース番組でやっていたよ。日本は現金主義だし、中国の足元にも及ばないよ」と切り出した。すると、「確かにね。一元コインや五元札を数えるのは面倒なので、スマホ支払いが便利。最近は屋台の焼き芋屋さんでもQRコードですよ」「個人的には、中国のお札は汚いし、ニセ札も多いのでスマホで払えるようになってよかったと思う。でも、私の祖母はスマホを持たないので困っている」と。確かに、スマホしか受け付けない時代になると、大量の支払い難民も出てくるだろう。

需要と供給の絶妙なバランスが「神の見えざる手」とすれば、アダム・スミスのこの言葉は中国経済においては不都合な現象とイノベーション(技術革新)の絶妙なコラボレーション、これは「荒ぶる神の見えざる手」ではないか。少々乱暴な表現か。

⇒31日(水)午前・金沢の天気 ゆき

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。

先日、金沢大学の元留学生と立ち話をした。実家が上海にあり、正月休みでしばらく中国に帰っていた。「中国はネット通販が盛んだね。NHKのニュース特集でも取り上げられていたよ」と水を向けると。彼女は「そう、父も母も必要なとき以外は外出せずに、ネットで野菜や肉など食材を取り寄せている」と。「食品スーパーもネットで宅配、中国はすごいね」と同調すると、彼女は首を横に振った。「ネット通販は利便性ではないんです。PM2.5がすごくて多くの市民が外出を控えている。健康上の問題なんです」「宅配の車がまたオンボロで排気ガスを出しながら走っている。悪循環ですよ」と。さらに「でも、それはまもなく解消するんではないですか。だって、中国はEV(電気自動車)の導入では世界をリードしているでしょう。中国の政府はEVなどを自動車メーカーに対して生産や販売台数の10%を義務づけると日本でもニュースになっている。明るい未来じゃないですか」と話すと、彼女は「煤煙を出しているのは自動車だけじゃないんですよ。工場や各家庭だってそう」「それより、EVが電池切れで止まって、交通渋滞を引き起こせば、さらに煤煙が出るじゃないかと思う。その方が心配」と。ちょっと彼女は考え過ぎかもしれないと話題を変えた。

電子マネーの話にした。「中国では買い物は8割くらいはスマホ払いだってね。これも日本のニュース番組でやっていたよ。日本は現金主義だし、中国の足元にも及ばないよ」と切り出した。すると、「確かにね。一元コインや五元札を数えるのは面倒なので、スマホ支払いが便利。最近は屋台の焼き芋屋さんでもQRコードですよ」「個人的には、中国のお札は汚いし、ニセ札も多いのでスマホで払えるようになってよかったと思う。でも、私の祖母はスマホを持たないので困っている」と。確かに、スマホしか受け付けない時代になると、大量の支払い難民も出てくるだろう。

需要と供給の絶妙なバランスが「神の見えざる手」とすれば、アダム・スミスのこの言葉は中国経済においては不都合な現象とイノベーション(技術革新)の絶妙なコラボレーション、これは「荒ぶる神の見えざる手」ではないか。少々乱暴な表現か。

⇒31日(水)午前・金沢の天気 ゆき

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます