またまた白くなった姿が飛び切りクリアに見えてます。

<今日のアメダス最低気温>

八王子:1.3℃ 富士山:-16.9℃

今朝の八王子アメダスの最低気温は驚きの1℃台でした。

昨季初めて1℃台を記録したのは12/4でしたので、3週間ほど早いです。

今季はスーパーエルニーニョで暖冬になると予想されてますが、どうなるんでしょうねぇ・・・

またまた白くなった姿が飛び切りクリアに見えてます。

<今日のアメダス最低気温>

八王子:1.3℃ 富士山:-16.9℃

今朝の八王子アメダスの最低気温は驚きの1℃台でした。

昨季初めて1℃台を記録したのは12/4でしたので、3週間ほど早いです。

今季はスーパーエルニーニョで暖冬になると予想されてますが、どうなるんでしょうねぇ・・・

8日ぶりの太陽撮影。

EOS60Da+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm)+ND10000太陽撮影用フィルター(コレ無しでは危険!)

黒点は西側半分にしか見えず、右端のちょっと賑やかなエリアはもうすぐ自転で裏側に回ってしまうので、

東側から新しい黒点が見えてこないと、かなり寂しい状態になったりするかも。

【Sh2-240】

赤経:05h41m00s 赤緯:+28゚06' 14"

星座:ぎょしゃ座/おうし座

視直径:180'

他カタログNo.:Simeis147

ニックネーム:スパゲッティ星雲(Spaghetti Nebula)

南中日時(@東京):10月28日03時,12月13日00時,1月27日21時 ※あくまで目安です。

撮影日時:2023/10/16 00:38

撮影地:山梨県山梨市

撮影機材:キヤノンEOS Ra+タカハシFSQ-85EDP+レデューサーCR0.73×,F3.8,アイダスNBZフィルター使用,

タカハシEM-200Temma2M赤道儀,ペンシルボーグ+QHY5LⅡM+StellaShot2により恒星ガイド

撮影条件:ISO8000,露出5分×25コマ

画像処理:Digital Photo Professional4にて現像,ステライメージVer.8,Photoshop2024にて処理

若干トリミングあり

メモ:ぎょしゃ座とおうし座の境界線上にある巨大な超新星残骸です。見掛けのサイズは満月の実に

6倍にもなりますが、極めて淡いので、大口径望遠鏡を使っても眼視ではほぼ確認不可能です。

概ね円形に広がった姿と見事なフィラメント構造は写真に撮って初めて確認でき、その独特の

形態から「スパゲッティ星雲」の愛称があります。全体像を捉えるなら焦点距離300~350mm

程度の光学系がベストでしょう。但し、難物とされる被写体であり、電離水素が発するHα光と

電離酸素が発するOⅢ光の両輝線を限定的に透過するデュアルバンドパスフィルターを使用して

なるべく多い露光量で撮影枚数を稼ぎ、多数枚コンポジットした上で強力な画像処理を施して

やらないとコントラスト良く描出するのが困難な天体です。

星図:

AstroArts社ステラナビゲータにて作成

今の時期、おうし座流星群が活動中です。

8月のペルセウス座流星群や12月のふたご座流星群と比べれば活動レベルはかなり貧弱(数個/時程度と小規模)で

極大もはっきりしないマイナーな流星群ですが、明るい流星の割合が高いと言われ、一発の印象度が大きい感じ。

北群と南群があって、北群は今週末に極大を迎えるとされてます。

そんなおうし座群の流星を狙ってみようと思い立ち、ベランダに撮影機材をセッティングした10日未明に1個だけ

それらしきものを捉えることに成功しました。

オリオン座の西に明るいのが流れた模様。なお、この画像は動画から複数フレームの比較明合成で得られたものです。

念のため星空シミュレーションソフトで写野を含む広いエリアを画像マッピング機能により図示してみたのがこちら。

AstroArts社ステラナビゲータにて作成

流星像を上の方に辿ると、おうし座北流星群の輻射点にピッタリ行き着くので北群に帰属されそうです。

で、捉えられた流星はもう一個ありました。

こちらは東から飛んで来たので、おうし座流星群のものではないです。

もしかすると来週に極大を迎える予定のしし座流星群のものかもしれません。

さて、今回は惑星撮影用途で使っているCMOSカメラにデジイチ用レンズを装着したものを用いてみました。

こんなのです。

赤い茶筒みたいなのがCMOSカメラ本体で、webカメラのような仕立てなのでPC接続用のUSBケーブルが繋がってます。

それにアダプターを介してカメラレンズ(今回はタムロン17-50mmズームF2.8)を装着。

カメラには三脚取付用ネジ穴とかは無いので、別な望遠レンズ用のリング式三脚座を嵌めてます。

全体としてトップヘビーな状態ですが、致し方ないですねぇ。

このCMOSカメラのメーカーである中国・ZWO社は、PC用のカメラドライバーはもちろん専用の各種ソフトウェアも

提供していて、最新キャプチャーソフトには動画撮影中に動く被写体が写ったら自動的に検知し、その時間分だけ

録画保存していく機能が装備され、流星の写った連続フレームだけが細切れ動画として残せるようになりました。

また、フレームの右上端に時刻も入れられるので、大火球が捉えられた際には正確な出現時刻が記録され、

別な場所で他の方が同時観測された場合に同一火球と特定するのに役立つと思われます。

今まではデジカメで長時間動画を取得し、後で自分の目で見て流星像を確認して動画編集ソフトでその部分だけ

切り出してましたが、その手間が省けるとともに、PCの記憶容量がひっ迫するようなこともなくなりそうです。

ただ、使用レンズの明るさはF2.8だと夜空の動画撮影には暗めな感じなので、これを明るくする手立てを検討中です。

10系シエンタに乗り換えてから3か月ちょっと経過しました。

10月の給油は2回で、その分の実燃費は次のとおり。

24.34km/L(満タン給油7回目)

23.30km/L(満タン給油8回目)

9月の好結果からすると少し残念な成績です。これまでの燃費推移をグラフ化すると・・・

初期の燃費より僅かに悪化した感じ。通算の平均燃費は25km/Lを下回ってしまいました。

カタログ上の燃費(WLTCモードで28.4km/L)には程遠いなぁ。

かなり霞んでいるのに加えて雲の妨害もあって残念な眺めです。

<今日のアメダス最低気温>

八王子:11.4℃ 富士山:-5.8℃

立冬を迎えて高温傾向がようやく収まりつつあり、今週末からは急に冷え込んできそうです。

早くもインフルエンザが大流行の兆しを見せているので、しっかり対策しないといけませんね。

朝、カーテンを開けたらほとんど夏山の姿に戻っていて、目が点になりました。

<今日のアメダス最低気温>

八王子:10.0℃ 富士山:-4.8℃

昨日の未明から朝にかけて関東平野部で風雨が強まった頃、富士山でも降水があったとみられますが、

気温が高かったんで降雪とはならず、冠雪を解かす雨になったってことでしょうかねぇ。

それにしても山頂付近まで山肌が露わになるとは吃驚です。

週間予報によると今週末の降水確率が高めなので、雪化粧のやり直しに期待してます。

午前中は完全に雲隠れ状態でしたが、午後から天気が回復して夕焼け空をバックにシルエットが見えました。

<今日のアメダス最高気温>

八王子:23.8℃ 富士山:4.1℃

富士山アメダスの最高気温は10/20からずーっと氷点下だったのに、昨日から2日連続でプラスの気温になりました。

関東平野部でも午後に天気が回復してから気温が急上昇し、都心では27.5℃と11月の最高気温の記録を更新した模様。

ウチの地域では夏日を免れましたが、陽があたる所ではちょっと動くと汗ばむような感じでした。

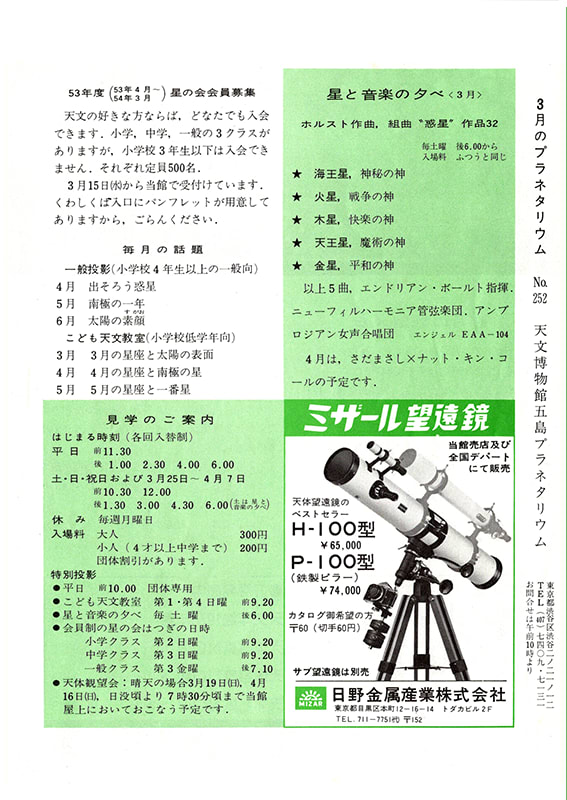

シリーズで紹介している五島プラネタリウムのリーフレットの第12弾は1978年3月配布のものです。

この月の話題は「春夏秋冬の太陽」で、表紙(1ページ目)には日の出時に撮られた「だるま太陽」の写真が掲載。

写真下のクレジットにある撮影者・佐藤教仁さんは、昨年に開館50周年を迎えた都内最古のプラネタリウム施設である

「なかのZEROプラネタリウム」で初代解説員をされていた方のようです。

2ページ目の解説では、日本のような中緯度地域で四季がある理由と、春分・夏至・秋分・冬至における日出/日没や

太陽の南中高度、および昼の時間の長さが季節ごとに異なることについて記述されてます。それらのデータは暦上は

今も変わらないですけど、当時と比べて地球温暖化が進んだせいなのか、春と秋については体感的な期間が何となく

短くなったように感じますねぇ。

3ページ目の宵の空の星座図を眺めていたら、この年の春は土星と火星と木星が同じ空に見えていたようです。

個人的にまだ望遠鏡を手にする前だったので、木星の縞模様や土星の環をいつか自分の網膜に焼き付けたいなぁーと

考えていた時期にあたります。

なお、「今月の観望メモ」の最後に記述されている皆既月食は個人的に初めて撮影にチャレンジした月食でした。

11月最初の太陽撮影。

EOS60Da+EF70-300mm F4-5.6ISⅡUSM(@300mm)+ND10000太陽撮影用フィルター(コレ無しでは危険!)

南半球にそこそこ大きいものを含むいくつかの黒点が認められますが、北半球は静穏な状態でした。

なかなかアクティブな感じになってこないですねぇ・・・