ぶらっと歩きをしていて、猿で気がついたものをみつけてみました。

庚申塔(福徳弁済天 渋井町36°22'05.9"N 140°30'11.6"Eあたり)

庚申の本尊である青面金剛碑や、庚申塔では、見ざる聞かざる言わざるの三猿を彫ったものをよく見かけます。庚申の日の夜は、三尸(さんし)の虫が自分の罪を天帝に密告に行かないように寝ないで過ごすという民間信仰があったそうです。庚申の「申」が「猿」であることや、三尸の虫が、罪を見ず聞かず、天帝に言わないことをあらわすことなどが彫られる理由のようです。庚申塔に彫られるようになったのは承応年間(1652-1655)だそうです。

猿田彦大神(田谷町36°25'19.5"N 140°26'46.1"Eあたり)

天照大神(あまてらすおおみかみ)の使者を道案内したという猿田彦大神には、猿という字が使われていますが、その意味・理由は分からないようです。道(衢(ちまた))に関する神だったようですが、中世に道祖神になったり、仏教の影響で猿と申の混同から庚申の日にも祀られたそうです。写真の猿田彦大神は三叉路の道角(みちかど)に祀られていました。大正15年にたてられたものです。

門の縁起物(元吉田)

多分縁起物としてでしょうが、門柱の上に猿が置かれていました。猿は、「去る」に通じるので、悪縁や問題が「去る」と見て、めでたい動物としたようです。猿は日枝神社の神使でもあるそうです。

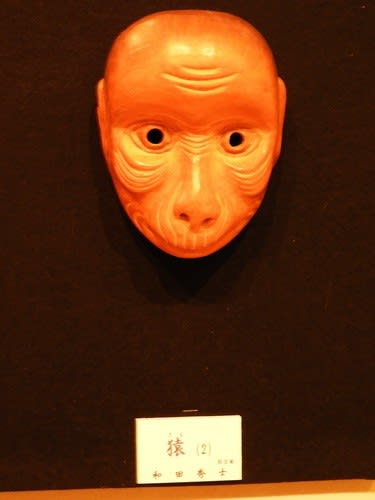

能面(偕楽園公園センター 見川1-1251)

嵐山という能の、間狂言(あいきょうげん)・猿聟などで使われる猿の面だそうです。猿聟は、ほとんどがキャーキャーといった「猿語」が続くという珍しい狂言だそうです。写真は和田秀士作の、若い猿を擬人化した狂言面だそうです。令和3年に撮った写真です。

アニマルガード(内原町)

動物をかたどった工事現場のバリケードを、アニマルガードというそうで、動物園ができそうなほどいろいろな動物が使われているようです。その中に猿もいました。猿は少数派のようですが、なかなかの存在感がありました。