2018年11月、高槻市立今城塚古代歴史館を見学したあと、徒歩ですぐの今城塚古墳を散策しました。古墳時代後期の6世紀前半の築造で全長が190メートル、内濠と外濠の二重の濠がめぐっており、淀川流域では最大規模の古墳です。後円部は三段築成であるものの、三段目は削平されて石室等は存在していません。

この古墳は学術的には継体陵とする説が有力であるにもかかわらず、宮内庁は近くの太田茶臼山古墳を継体陵と治定して管理しています。戦前に設けられた臨時陵墓調査委員会においても、今城塚古墳を「陵墓参考地に編入すべし」との答申が行われたにもかかわらず、宮内庁は今城塚古墳の陵墓参考地指定について現在も難色を示しているとのこと。そのおかげ(?)もあって、こちらは発掘調査(といっても国の史跡なので学術調査に限定されます)が可能となっており、高槻市では史跡公園としての整備を目指して1997年(平成9年)以降、継続的に発掘調査を行っています。だからこの古墳は天皇陵であることはほぼ間違いないとされているにもかかわらず、墳丘上も含めて自由に見学ができるのです。史跡公園として整備されているので見学というよりも散策といったほうがいいと思います。

歴史館を見学中、今城塚古墳が継体陵とされなかった理由をボランティアのおばさんから聞きました。17世紀に江戸幕府が高槻藩に対して「継体陵と考えられる古墳があるか」と問い合わせたところ、高槻藩は「ない」と答えたそうです。意図的な回答であったわけではなく、戦国時代に摂津を侵攻した織田信長が墳丘を削って砦を築いたり、1596年の伏見大地震によって墳丘が地すべりを起こして崩壊したり、周濠が埋められて田畑になっていたり、ということがあって、当時は小山があるという程度の認識で古墳があるとは考えられていなかったそうです。「削られたり崩れたといっても前方後円の形はそれなりに残っていただろうから、それはおかしい」というと「当時は飛行機もヘリコプターもドローンもないから空から形をみることができないでしょ」と言われてしまいました。そりゃそうだ。一方、お隣の茨木藩は太田茶臼山古墳がそうではないかと回答したので、こちらが継体陵に治定されることになったそうです。

天皇陵の治定は江戸時代から行われており、記紀を中心とする文献資料から推測される場所にふさわしい墓があることを根拠に決められているようです。そして明治以降も基本的に当時の治定を引き継いでおり、現在は治定された陵墓の管理は宮内庁が行っています。この治定の見直しが行われるとすれば「被葬者の特定が可能な史料が発見された」「天皇陵ではないことが文献や記録から明らかになった」などの事情による場合のみというのが宮内庁の方針のようです。要するに文字による証拠が出ない限り見直しはしない、ということです。

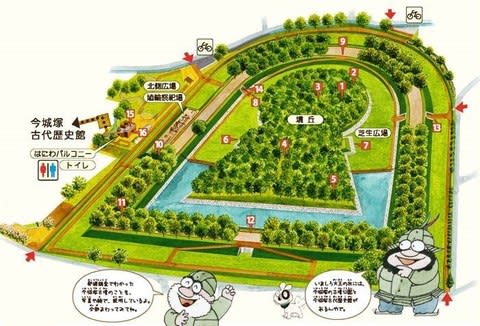

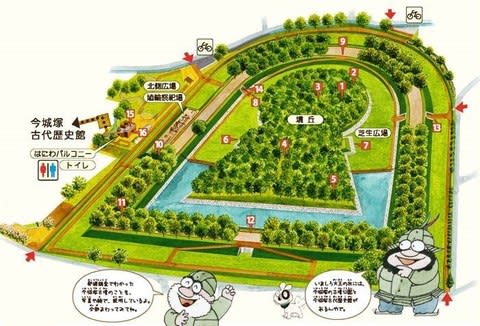

今城塚古墳の全体図。高槻市のインターネット歴史館のサイトより。

日本最大の埴輪祭祀場の復元。はにわバルコニーからの眺め。

場所は前方部から見て左の内堤の外側に設けられたテラス状の張り出し部です。

古墳の散策はこの埴輪祭祀場からスタート。近くで見ると圧巻です。

これだけの形象埴輪が粉々になって出てきたとは驚き。ひとつひとつの埴輪を復元するだけでも大変なのに、それらが並べられた状態を復元したことに驚愕します。

時計回りと反対方向に周濠をに歩き、前方部をぐるっとまわります。

前方部の周囲のみ内濠に水を湛えています。この古墳、整備前は前方部前面の中央部が幅35mにわたって内濠側へ弧状に突き出したように見えていたことから剣菱形とされてきたそうです。しかし、調査の結果、伏見大地震による地滑りで墳丘が内濠へ崩れ落ちたということがわかりました。

内堤から内濠に降りました。

右側(南側)の造り出し部です。

通常のコースは後円部から墳丘に登るようなのですが、この造り出し部から登ってまず前方部へ向かい、そのあと墳丘を縦断して後円部へと歩きました。

前方部から後円部へと続く墳丘上の様子。

地滑りがあったとわかるほどの変形。アップダウンが続く墳丘。

後円部頂上、といっても三段目は削平されているので二段目の頂上ということになります。

このあたりに石室を支える石組みの基壇がありました。それも地震で崩れ落ちたそうです。

後円部から水のない内濠に降り、再び内堤へもどって後円部を撮影。

後円部を左側から。

階段部分を見ると一段目、その上に二段目と見えますが、実際の二段目はさらに上になるので、ここに見えているのは地滑りできた段差です。

内堤の下をくぐる通路。

堤の断面の剥ぎ取り標本です。

後円部の三段目がきれいになくなっていたので石室、石棺などの埋葬施設もなく、今一つ天皇が葬られていたという実感がわかない天皇陵です。加えて、地滑りで墳丘がガタガタになっているので、いざ墳丘に足を踏み入れると古墳ということを忘れて山歩きをしている感覚になりました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

この古墳は学術的には継体陵とする説が有力であるにもかかわらず、宮内庁は近くの太田茶臼山古墳を継体陵と治定して管理しています。戦前に設けられた臨時陵墓調査委員会においても、今城塚古墳を「陵墓参考地に編入すべし」との答申が行われたにもかかわらず、宮内庁は今城塚古墳の陵墓参考地指定について現在も難色を示しているとのこと。そのおかげ(?)もあって、こちらは発掘調査(といっても国の史跡なので学術調査に限定されます)が可能となっており、高槻市では史跡公園としての整備を目指して1997年(平成9年)以降、継続的に発掘調査を行っています。だからこの古墳は天皇陵であることはほぼ間違いないとされているにもかかわらず、墳丘上も含めて自由に見学ができるのです。史跡公園として整備されているので見学というよりも散策といったほうがいいと思います。

歴史館を見学中、今城塚古墳が継体陵とされなかった理由をボランティアのおばさんから聞きました。17世紀に江戸幕府が高槻藩に対して「継体陵と考えられる古墳があるか」と問い合わせたところ、高槻藩は「ない」と答えたそうです。意図的な回答であったわけではなく、戦国時代に摂津を侵攻した織田信長が墳丘を削って砦を築いたり、1596年の伏見大地震によって墳丘が地すべりを起こして崩壊したり、周濠が埋められて田畑になっていたり、ということがあって、当時は小山があるという程度の認識で古墳があるとは考えられていなかったそうです。「削られたり崩れたといっても前方後円の形はそれなりに残っていただろうから、それはおかしい」というと「当時は飛行機もヘリコプターもドローンもないから空から形をみることができないでしょ」と言われてしまいました。そりゃそうだ。一方、お隣の茨木藩は太田茶臼山古墳がそうではないかと回答したので、こちらが継体陵に治定されることになったそうです。

天皇陵の治定は江戸時代から行われており、記紀を中心とする文献資料から推測される場所にふさわしい墓があることを根拠に決められているようです。そして明治以降も基本的に当時の治定を引き継いでおり、現在は治定された陵墓の管理は宮内庁が行っています。この治定の見直しが行われるとすれば「被葬者の特定が可能な史料が発見された」「天皇陵ではないことが文献や記録から明らかになった」などの事情による場合のみというのが宮内庁の方針のようです。要するに文字による証拠が出ない限り見直しはしない、ということです。

今城塚古墳の全体図。高槻市のインターネット歴史館のサイトより。

日本最大の埴輪祭祀場の復元。はにわバルコニーからの眺め。

場所は前方部から見て左の内堤の外側に設けられたテラス状の張り出し部です。

古墳の散策はこの埴輪祭祀場からスタート。近くで見ると圧巻です。

これだけの形象埴輪が粉々になって出てきたとは驚き。ひとつひとつの埴輪を復元するだけでも大変なのに、それらが並べられた状態を復元したことに驚愕します。

時計回りと反対方向に周濠をに歩き、前方部をぐるっとまわります。

前方部の周囲のみ内濠に水を湛えています。この古墳、整備前は前方部前面の中央部が幅35mにわたって内濠側へ弧状に突き出したように見えていたことから剣菱形とされてきたそうです。しかし、調査の結果、伏見大地震による地滑りで墳丘が内濠へ崩れ落ちたということがわかりました。

内堤から内濠に降りました。

右側(南側)の造り出し部です。

通常のコースは後円部から墳丘に登るようなのですが、この造り出し部から登ってまず前方部へ向かい、そのあと墳丘を縦断して後円部へと歩きました。

前方部から後円部へと続く墳丘上の様子。

地滑りがあったとわかるほどの変形。アップダウンが続く墳丘。

後円部頂上、といっても三段目は削平されているので二段目の頂上ということになります。

このあたりに石室を支える石組みの基壇がありました。それも地震で崩れ落ちたそうです。

後円部から水のない内濠に降り、再び内堤へもどって後円部を撮影。

後円部を左側から。

階段部分を見ると一段目、その上に二段目と見えますが、実際の二段目はさらに上になるので、ここに見えているのは地滑りできた段差です。

内堤の下をくぐる通路。

堤の断面の剥ぎ取り標本です。

後円部の三段目がきれいになくなっていたので石室、石棺などの埋葬施設もなく、今一つ天皇が葬られていたという実感がわかない天皇陵です。加えて、地滑りで墳丘がガタガタになっているので、いざ墳丘に足を踏み入れると古墳ということを忘れて山歩きをしている感覚になりました。

| 天皇陵古墳を歩く (朝日選書) |

| クリエーター情報なし | |

| 朝日新聞出版 |

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

| 古代日本国成立の物語 ~邪馬台国vs狗奴国の真実~ |

| 小嶋浩毅 | |

| 日比谷出版社 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます