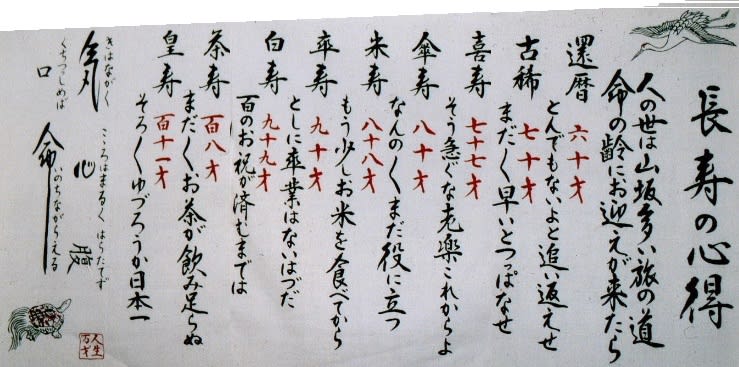

敬老の日が近いので、「長寿の心得」を採り上げてみた。

この心得を奈良の勝手神社で気にいり、その暖簾を両親に贈ったことがある。

いまは、ひろまったらしくこの心得を時々見かける。

古希、喜寿、傘寿から 茶寿までの意味は、コチラ ・・・ 数の物語

数の物語

茶寿108歳の上には、皇寿111歳があり、その根拠は次のとおり。

皇寿・・・「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解でき、その総てを足すと「99+1+10+1」から111歳。

また、111 が 「川」 と読めるため 川寿 ともいう。

この年齢の上にも、こんな寿な歳がある。

昔寿120歳、「昔」の字を分解すると 「廿 (=20) + 百」=120

縁起の善い歳は、まだあるかしら ("^ω^)・・・。

この心得を奈良の勝手神社で気にいり、その暖簾を両親に贈ったことがある。

いまは、ひろまったらしくこの心得を時々見かける。

古希、喜寿、傘寿から 茶寿までの意味は、コチラ ・・・

数の物語

数の物語 茶寿108歳の上には、皇寿111歳があり、その根拠は次のとおり。

皇寿・・・「皇」の字を分解すると「白 (=99)、一、十、一」と分解でき、その総てを足すと「99+1+10+1」から111歳。

また、111 が 「川」 と読めるため 川寿 ともいう。

この年齢の上にも、こんな寿な歳がある。

昔寿120歳、「昔」の字を分解すると 「廿 (=20) + 百」=120

縁起の善い歳は、まだあるかしら ("^ω^)・・・。

喜寿から傘寿、茶寿、米寿、皇寿等々は歳を加工して巧く考えていますね。

昔寿(せきじゅ)というめでたい歳があります。120歳だそうです。

草を薙ぎ払ったのですから、これからは草薙の菜園と名づけるといいですね。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/e0b1585e6a0297846222fd36a3eec764

>親より若く亡くなると親不孝です。

そのように申しますが、長寿家系は親より長生きするのは大変です。健康に長生きをしてください。

90歳で亡くなると若死にで、

80歳で亡くなると「若い時に良くない事をしたんだ」と言われ

親より若く亡くなると親不孝です。

若いころは、呑み屋を仲間とよく「はしご」してました。

楽母さんは、病院を「はしご」するほど 元気?でした。("^ω^)・・・

そういえば、独身のときに上司が部下の結婚式を「はしご」したことを思い出しました。

いまなら、結婚式と葬式を「はしご」する事態になりかねません。(^_^;)

やはり、梯子酒するくらいが丁度いいです。せいぜい、お店までの足の梯子を外されぬよう気をつけまする。

元の呼び名は、源氏の名刀・髭切(ひげきり)と申しました。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/46d6e49d16c97d7e552a934f17722456

>西暦1907年-明治40年生れでしたが、103歳で亡くなりましたが 前日まで、駄洒落を言っていました

(wasada49)さんは長寿の家系ですから、長生きできますょ。

噺家

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/db8b65088972e76d2fb74e74a3b36e77

60歳を過ぎた頃から

「石を噛んでも長生きをするから、

入れ歯になってからは、砂を噛んでも」と、口癖のように言っていました

せめて、21世紀をこの目で高めたいから、21世紀になったら100歳になり、

友達、友人がいないので、寂しいと

西暦1907年-明治40年生れでしたが、103歳で亡くなりましたが

前日まで、駄洒落を言っていました・

「長寿の心得」のうち、「気は長く、心は丸く、腹たてず、口つつしめば、命長らえる」の細工した文字を、とくに気に入っています。

ゆっくりご静養ください。

イタチは鳥獣法の対象外で追放だけの「所払い」の処分でした。 ・・・

>「長寿の心得」 ・・・ お迎えが来たら、これを思い出して追い返します。それまで健康でいられるように日々努力します。

「長寿の心得」のうち、「気は長く、心は丸く、腹たてず、口つつしめば、命長らえる」の細工した文字を、とくに気に入っています。

な~るほど と納得しました。

お迎えが来たら、これを思い出して追い返します。

それまで健康でいられるように日々努力します。

>断崖絶壁に荒波が行く手を阻み、波打ち際を進む際に親は子を忘れ、子は親を顧みる暇がなかったことから「親知らず・子知らず」と呼ばれたお話しではなかったですね

普通に親不知と言えば北陸の断崖絶壁のことですよね。

今回は敢えて歯の親知らずを取り上げました。