平成館1階の考古展示室では、考古遺物で石器時代から近代まで日本の歴史をたどる。縄文時代の火焔土器や、弥生時代の銅鐸、古墳時代の埴輪など教科書で見た作品に出会える。撮影不可の物もあるが、これらはOKなのが嬉しい。

土偶(重文)・・・青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 :縄文時代(晩期) はにわ

銅鐸(国宝)・・・伝香川県出土 :弥生時代(中期)

龍頭観音 佐藤朝山作

龍頭観音 佐藤朝山作

法隆寺夢殿本尊の救世観音の模刻なのでよく似ている。ということは、聖徳太子の御影ということ。

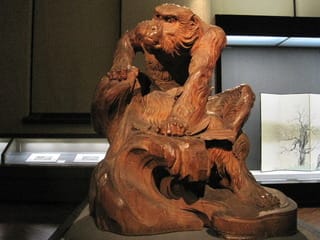

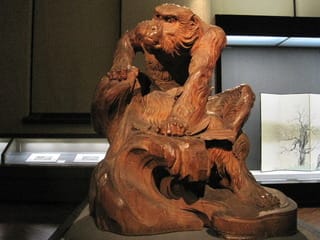

老猿(ろうえん) 高村光雲作 →

土偶(重文)・・・青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 :縄文時代(晩期) はにわ

銅鐸(国宝)・・・伝香川県出土 :弥生時代(中期)

龍頭観音 佐藤朝山作

龍頭観音 佐藤朝山作法隆寺夢殿本尊の救世観音の模刻なのでよく似ている。ということは、聖徳太子の御影ということ。

老猿(ろうえん) 高村光雲作 →

確かに銅鐸やはにわの“踊る人々”は教科書でしかお目にかかれない逸物です。

当時の人々の暮らしを知る上で、考古学の好きな人には堪らないでしょうね。

アメ横は50年ほど前に行ったことがあります。

当時はゴチャゴチャした感じのガード下の店舗でしたが、現在はスマートな商店街になっているようですね。

東京は年々変わるので、今行ったら道に迷いそうです。

たしかに、悪や鬼などを冠した名は、勇猛で強いことを願ってつけた名前でしょうね。

2枚目の写真は、杉木立の中の熊野古道ですが、影が鮮明ですから 陽射しが強かったのですね。まるで

夏の日影のようです。

きょうのブログ「東京国立博物館」は、「大神社展」を開催した平成館の展示室なのですが、ここにもあったこと

を今回気づきました。ラッキー!

まさに日本の歴史を示す重要な資料や文化財~「国宝」「重文」の宝庫でしょうね

今回はiina様宅で、素晴らしい雰囲気だけでも味わうことが出来ました。

昔、上野の美術館には訪れたことが有りますが・・・覚えているのはロダン作の彫刻だけです。

もう一度ゆっくりじっくり美術館・博物館を訪ねみたくなりました。

若葉の中の花の協演

前岳の仇を親父様がとってくれました、ありがたいですね

「あけぼの」と「シャクナゲ」、そして明日記事予定しています「ミツバ」が、若葉の森に同時に咲き、目の前にいっぱいに展開するさまは

もう素晴らしいものです。~山登りされない方にも見せてあげたいです。

>高千穂の峰頂にある「天の逆鉾」を拝んでみたいものです。

頂上まで登らないと拝めないのが厳しいところですね

やはり、前に立つと、厳かな神話の世界に誘われロマンを感じます。

春に鳴いて鳴き方をとりもどしたウグイスも、山に帰って鳴いていましたか。

若いころは、家の近くの丹沢によく登りましたが、ウグイスが鳴いて耳もたのしませてくれました。

「ミツバツツジ」をたのしみ「三俣山」にも登り、③にご縁のある最近のKさんです。

そうでした。ミツバといえば、三つ葉葵を連想しました。この家紋を用いたのは徳川家康ですが、少し調べたことがあります。↓

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/0c8ec7d0a1e9271c9d5e3c1e1c659474

東京国立博物館まで行かなくても、地元の近くで貴重な美術工芸品を鑑賞できるのは嬉しいです。

4年ほど前に、国立博物館で若冲を見たことがあります。

高校の頃に府中に住んでいたiinaからでした。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/939ca07aafd20945bf23308b1954bfb6

はじめまして、突然のコメント失礼します。

神戸在住のchiku39といいます。

2013年5月19日にTBしていただいて貰ったようで

御礼申し上げます。

龍頭観音 佐藤朝山作

の記事が目にとまりましたのでコメントさせて

いただきました。

作者の佐藤朝山先生については小生のBlogでも

取り上げたことがあります。

よろしかったら下記のサイトを見てください。

http://blog.goo.ne.jp/chiku39/s/%BA%B4%C6%A3%C4%AB%BB%B3

東京国立博物館には関東に在住の頃2回ほど

足を運んだ程度です収蔵品には貴重なものが満載で

近隣の方は手軽に行けて羨ましい限りです。

現在は神戸在住で下記のBlogをメインに綴っています。

http://seiyo39.exblog.jp/

東京国立博物館には、「大神社展」に行ったついでに、一般展示室を閲覧して龍頭観音を見つけました。

余談ですが、三越と三囲神社(みめぐりじんじゃ)の深い関係についても、偶然に隅田川界隈で巡りあいました。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/aa3253f5d1006344bdc9956bbfb51808

ブログを2つも運営しているとは、おつかれさまです。