石清水八幡宮は、平安時代の清和天皇のころに行教律師が豊前国の宇佐宮にこもり熱祷を捧げると、八幡大神が「吾れ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との託宣を得、男山の峯に神霊を奉安したのが起源。

清和天皇の嫡流である源氏一門は八幡大神を氏神として尊崇し、その信奉の念は格別で全国各地に八幡大神を勧請した。とくに源義家は本宮で元服し自らを「八幡太郎義家」と名乗り、武を張ったことで有名。

石清水八幡宮が八幡神社の総本宮だと思っていたが、全国四万社の総元締めは大分県の宇佐神社の方。

男山は、頂からも見渡せる木津川・宇治川・桂川の三川が合流し淀川となる地点を挟んで天王山と対峙する立地点にあり、京・難波間の交通の要地であるため、南北朝時代の大小様々な戦い、羽柴秀吉と明智光秀の天王山の合戦などで知られる政治上の重要な拠点となった。

見晴らしのよい場所から望むと、説明書きの通りであるように実感できる気がする。

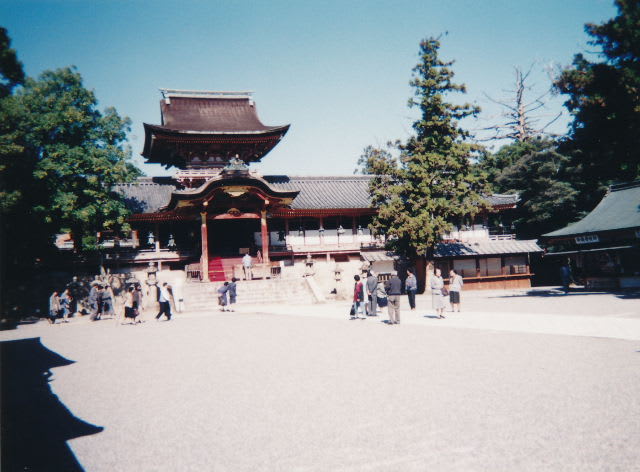

<注> 写真は、15年ほど前に撮影。

清和天皇の嫡流である源氏一門は八幡大神を氏神として尊崇し、その信奉の念は格別で全国各地に八幡大神を勧請した。とくに源義家は本宮で元服し自らを「八幡太郎義家」と名乗り、武を張ったことで有名。

石清水八幡宮が八幡神社の総本宮だと思っていたが、全国四万社の総元締めは大分県の宇佐神社の方。

男山は、頂からも見渡せる木津川・宇治川・桂川の三川が合流し淀川となる地点を挟んで天王山と対峙する立地点にあり、京・難波間の交通の要地であるため、南北朝時代の大小様々な戦い、羽柴秀吉と明智光秀の天王山の合戦などで知られる政治上の重要な拠点となった。

見晴らしのよい場所から望むと、説明書きの通りであるように実感できる気がする。

<注> 写真は、15年ほど前に撮影。

50人でも多いと思ったのに、あれょあれょという間に膨れ上がりました。

> 松花堂弁当の発祥の地は、石清水八幡宮だそうです。

老舗の弁当を食べられて、いいですね。

いま、手帳を繰ったところ、ことしの花見は8回でした。いずれも。コンビニなどで弁当とビールを求めて花見を楽しみました。

その後、桜の散り際に「散髪」してました。^_^;

https://blog.goo.ne.jp/iinna/e/07a9fa7df5d4b72d5b871f72b80e2512

きょうのブログにした10日のナイター観戦にも弁当につまみを買って神宮球場でビールをあおりましたっけ。

石清水八幡宮には、男山ケーブルで登ります。

展望出来る場所から、木津川、宇治川、桂川が合流した淀川を眺めたり、

川の向こうの大山崎の天王山を見たりします。

ここは、歴史の地を風に吹かれながら楽しみます。

境内の南西にエジソンの石碑がありますね。

松花堂弁当の発祥の地は、石清水八幡宮だそうです。

収穫の秋であり、食欲の秋です。

食べても食べても「飽き」のこない秋ですね。でも、我武者羅に食べ尽くすこともなく、種類を多くして少な目を

口にするほどです。

らいちゃんは、近隣の神社仏閣に見残しがiinaより多そうですから、季節のいい秋に見学して廻るのも面白い

かも知れません。

(Shinko) さん へ

ハイキングがお好きなのですね。

石清水八幡宮は朱塗りが印象的でしたが、社殿屋を御輿と考えたことがなかったです。なるほど神輿のよう

にも見えます。

また、ネタ創りにハイキングして月末にアップでしたか。

(eko)さん へ

スマホや携帯に予定と行事を残すと日記代わりになります。

iinaは20年ほど前に電子手帳で手帳に記すことをしなかったら、壊れてしまいバックアップしたデータも

電子手帳の時代ではないため互換性がなく再現する機会も失われました。

その点、手帳なら記録がいつまでも残り、手書きの味わいも残ります。

15年ほど前の写真を掘り起こした「歴史街道」は、まだ少しつづきますが、此方もどうぞ。↓

http://www.geocities.jp/ina570

今日?京の都の寺はいつみてもいいですね。。。歴史博士のiinaさんの説明読んでいると日本史がよみがえります

ちょうど娘が日本史選択科目にしているので、私の読書本を読んでいます?あれぇ?誰が受験するのぉ~って感じです♪日本の歴史は漫画本でも読みました。。。歴史って、原点だと思います♪

石清水八幡宮の社殿屋根は御輿を乗せたみたいで、楼門の屋根は朱塗りが鮮明でとても奇麗でした。

時間の関係で行けない所もあったので、また行きたいです。コースの最後に、竜馬ラベルの地ビールがおいしかったので、こんども飲むために。

その頃から、石清水八幡宮は比較的近くに鎮座していることからその存在は知っていましたが、参詣したことはありません。

解説付きで紹介されると行ってみたくなります。