石浜神社は、聖武天皇の神亀元年(724)9月11日、勅願によって鎮座され、以来1291年の歴史を持っている。

文治5年(1189)、源頼朝の奥州征討に際しての社殿の寄進、弘安4年(1281)蒙古襲来の折、必勝を祈念しての鎌倉将軍家お取り次ぎによる官幣(かんぺい:天皇から神に捧げる礼物)のご奉納などを経て、中世初めには大社としての発展を見た。

殊に、千葉氏、宇都宮氏などの関東武将の信仰は篤く、関八州より多くの参詣者を集めたと伝える。

東に隅田の大川、西に霊峰富士、北に名山筑波といった名勝に恵まれ、江戸近世における社運はさらに隆昌、『江戸名所図会』などにも大きく納められるところとなり、「神明さん」の通称のもと庶民の間にその名を馳せた。

浅草北の隅田川の白鬚橋にあった三条実美の別邸・対鴎荘跡。

明治6(1873)年、三条は征韓論のもつれから心痛のあまり病んで此処に引きこもっていた。

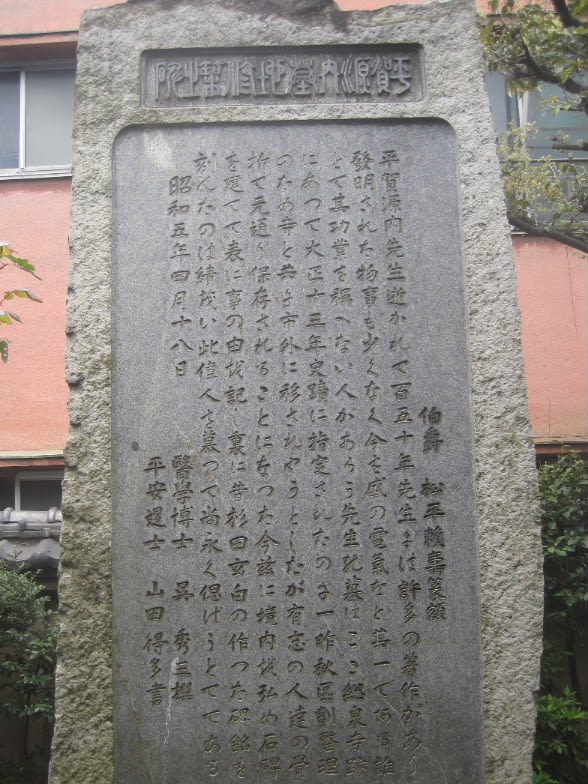

平賀源内の墓

平賀源内の墓

平賀源内は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した発明家で、エレキテル(摩擦起電機)の復元製作や、火浣布(石綿の耐火布)を発明したことで知られる。

安永8年(1779)に殺傷事件を起こし、小伝馬町の牢内で獄死。

一般によく知られた有名な神社もいいですが、余り知られていない隠れた神社などの情報も新鮮さがあって興味がそそがれます。

この辺りは、昔から開けていたということなんでしょうかね。

平賀源内の墓は、こんな所にあったんですね。

知りませんでした。

「はなかいどう」を耳にすると「花街道」を連想します。

花海棠(ハナカイドウ)とつづるのでしたか。桜のようにピンクの花ですから見間違えそうですが、すこし大きそうです。

地域には、それぞれ特有の歴史をもった神社が鎮座し祀られています。白鬚橋近くの石浜神社も、そんな社です。

(更家) さん へ

ウォーキングの後に、また新たな発見がありましたね。

しかも、はじめてのサッカー試合で劇的な試合運びを、見れて結構でした。^^