つい先日のブログ「光り輝くようなシンバルの響きを求めて」の中で、「新型コロナウィルス」に関して次のようなことを述べていた。

「ちなみに、あれほど内外の観光客が押し寄せる日本一の温泉都市「別府(人口約12万人)」だが、これまで大規模なクラスターが発生していないし、患者数も少なく多いときでも1日当たり10人を上回ることがないのが不思議。

もしかして、大気中に広範に漂う温泉の湯気成分が効果があるのではないかという説が地元の一部にはある。ほかの熱海などをはじめとする温泉地はどうなんだろう。」

実は、この説の出所は懇意にしている地元の市会議員さんからだったのだが、折りしも相呼応するかのように翌日(1月30日)のネットに次のような記事が掲載されていた。

「群馬県草津町は草津温泉の湯畑の源泉が新型コロナウィルスの感染力を90%以上減らす効果があるとの研究結果が得られたと明らかにしました。

草津町から調査を依頼された群馬大学発のベンチャー企業「グッドアイ」は水道水と湯畑から採取した温泉の水に入れた新型コロナウイルスをそれぞれ細胞に振り掛けて感染力の違いを比較をしました。

その結果、水道水を掛けた細胞の多くがウイルスに感染したのに対して、温泉の水を掛けた細胞はほとんど感染することがなく、感染力が90%以上低減することが確認されたということです。

町では今後、観光客の集まる場所に源泉を使った「手洗い湯」を整備し、感染防止に役立てたいとしています。

研究にあたった群馬大学大学院の板橋英之教授は、他の温泉の源泉も調査してどの成分がウイルスの感染力を弱めているのか調査を続けるとしています。」

とまあ、「源泉」そのものと大気中に漂う「湯気の成分」との違いはあるものの実にタイミングのいい記事だった。

さっそく、この記事の件を市会議員さんにご注進すると、「市内でもっとも源泉が豊富な鉄輪(かんなわ)地区であれだけ旅館や民宿が立て込んでいるのにコロナ患者が一人も出ていなんですよねえ」と仰っていた。

「コロナ禍」が一段落したところで、前述の「群馬大学」などの研究が大いに待たれるところだ。

ところで、およそ100年前の「スペイン風邪」に続いて100年に一度といわれる今回の災厄だが、地方から見ると「東京はいったい何やってんだ!」と言いたくなるほど患者数が減らない。

「東京が悪いんじゃなくて東京一極集中が悪いんだ」と、テレビで言ってたが、あの住宅事情がお粗末な地方出身の若者たちに「家にじっとしていろ」といっても土台無理な話だ。

この災厄を契機に「私立大学移転促進法」(仮称)を作って、土地の無償提供、校舎の建設費の補助などを講じて、地方都市への「私立大学移転」を促進したらどうなんだろうと、素人考えでつい思ってしまう。

「学園都市構想」の一環として「東京一極集中」是正の第一歩になるような気がするが・・。

2~3日おきに立ち寄る図書館(3か所)の新刊コーナーでたまたま目にとまった本がこれ。

著者は医学博士だが、どうせ魚とか野菜とかの食べ物を紹介した「ありきたりの健康本」だろうと、手に取ってざっと立ち読みしたところ「太陽の光こそ最高の栄養です」とあって、ちょっと毛並みの違う本だと借りることにした。

折りしも、つい先日のブログで一気に10時間爆睡の立役者が前日の「日光浴」だったことを紹介したばかりだったのでなお一層興味を惹かれた。

ぐだぐだ書いても、どうせ読みづらいだろうから気になる部分を脈絡なしに箇条書きしてみた。

ただし、信じる、信じないはあなたの自由なので念のため申し添えておきます(笑)。

✰ 紫外線によって皮膚で作られるビタミンDは我々の免疫力を維持するために欠かすことのできない最高の栄養であり長寿ビタミンだ

✰ 日焼けした「うつ病」患者はいない

✰ 血中ビタミンD濃度が低いと動脈硬化が進み炎症が起きやすくなる

✰ コレステロールはビタミンDの原料になるのでむやみに下げない方が良い

✰ 国民病ともされる糖尿病は血中ビタミン濃度が低いと発症しやすい

✰ 食物からビタミンDを取るとすれば鮭などの魚がいい

✰ ビタミンDの最も注目すべき効果は免疫をコントロールする力にある

✰ 日光浴は週3日、「長袖長ズボン」の場合は15分以上、「半袖半ズボン」の場合は7分以上、それ以上浴びると皮膚にとって有害となる照射時間は40分が目安

✰ 最終章では平均的な数値の指標で「血中ビタミンD濃度」と「新型コロナウィルスによる死亡者数」との相関グラフが示され、前者が低い国ほど死亡者数が多いショッキングな事実が示されている。

以上のとおりだが、根が単純で信じ込みやすいタチなので天気のいい日は進んで「日光浴」を欠かさないように、そして図書館に行くたびに帰り道のストアで昼食用の「サーモンのにぎり寿司」を購入している。

魚の栄養分を吸収するには「生」がベストですからね。

起死回生の妙薬となって、いつまでもオーディオが楽しめるといいんだけどなあ・・(笑)。

徒に馬齢を重ねるばかりの、およそ50年近くになるオーディオ人生だが「オーディオの楽しさっていったい何だろう」と思うことがときどきある。

もちろん「自分の好きなサウンドを求めてそのアプローチと結果を楽しむことに尽きる」とは思うが、その肝心の「自分の好きなサウンド」というのがどうも判然としないのである(笑)。

たとえば、雄大で深々とした低音、楽器本来の音色と相互の位置関係がはっきり分かるような明瞭で繊細な響き、すっきりと伸びきった高音域と透明感、そしていかにも臨場感を醸し出すステージの存在感などいずれも欠かせない要素だし、これらが微妙に絡み合って好きなサウンドに仕立て上げるわけだが、現実的には「これこそ望んでいたサウンドだ!」と、たった一つに絞るのは無理のような気がしている。

つまり、「これもいいけど、あれもいいなあ」と果つることなく目移り(耳移り?)していくのは自分だけだろうか(笑)。

と、弁解じみた前置きはこのくらいにしてこのところ「低音病」ともいうべき状態だったので、久しぶりに鬱陶しい冬の天気を吹き飛ばすかのように「高音病」に罹ってみることにした。

新型コロナに罹るよりはマシだと思うよ(笑)。

ちなみに、あれほど内外の観光客が押し寄せる日本一の温泉都市「別府(人口約12万人)」だが、これまで大規模なクラスターが発生していないし、患者数も少なく多いときでも1日当たり10人を上回ることがないのが不思議。

もしかして、大気中に広範に漂う温泉の湯気成分が効果があるのではないかという説が地元の一部にはある。ほかの熱海などをはじめとする温泉地はどうなんだろう。

それはさておきオーディオの話に戻って玄関前に勢揃いさせた我が家の「ツィーター」(高音専用のユニット)群をご覧いただこう。

現在、ウェストミンスター(改)で活躍中のJBL「075」は除いている。

順次紹介すると、右側上からJBL「175ドライバー」、次が「JESEN」のホーン・ツィーター、デッカのリボン・ツィーター、そして左側上からワーフェデールの「スーパー3」(赤帯マグネット&大型マグネット)。

さっそくこれらの試聴実験に取り掛かったがその前にシステムの概要を述べておくと、

低中音域は「AXIOM150マークⅡ」(以下「マークⅡ」)を、いっさいコイルとかコンデンサーを使わずフルレンジで鳴らす。駆動するアンプは「WE300Bシングル」。

この「マークⅡ」の公称の周波数帯域は「30~15000ヘルツ」と、フルレンジでも十分なのだが、周波数特性を見ると5000ヘルツあたりから急激にガクンと下がっている。

したがって、ツィーターの方も5000ヘルツ以上からの帯域で鳴らしてみることにした。

ローカット用の道具はウェスタン製のオイル・コンデンサー「ブラック型2.5μF+1.0μF=3.5μF」となる。

我が家のモットーである「200ヘルツ~4000ヘルツまでの間にマグネットの違うSPユニットを混ぜ合わせない」を遵守していることになるのでまずはひと安心(笑)。

はじめにデッカから実験。

ウ~ン、素性がいいので悪くは無いんだけど・・。マークⅡとのハモリ具合がイマイチで、そもそもリボン型ツィーターを5000ヘルツから受け持たせるのはちょっと無理みたい。せいぜい7000ヘルツ以上がいい感じかな、というわけで再びお蔵入り。

次に「JENSEN」の登場。3年ほど前に「北国の真空管博士」から次のようなコメント付きで譲ってもらったものだ。

「Jensenの小型ホーンツイーター入手しました。Jensen得意のフォノリック・ダイヤフラムです。

金属ダイヤフラムのツイーターよりもペーパーコーンスピーカーとの音の繋がりは良いかもしれません。インピーダンスが8Ωなので使いやすいと思います。

帯域は2Khz-18Khz程度と思うのですが詳しいデータが無いので使ってみないと何とも言えません。2ウェイ方式の高音域用に使われていたものです。アルニコマグネットでホーンはアルミダイキャストのようです。興味があればお送りします。」

試聴結果だが、さすがに「フォノリック・ダイヤフラム」を使っているだけあって、マークⅡとの繋がりが違和感なくとても良かった。

もうこれで決まりだと、半ば思いながら次の登場はJBL「175」だ。我が家では半年おきくらい、もう忘れたころに登場してくる代物である(笑)。

この「175」は1000ヘルツあたりから対応できるのでこれまでずっとその辺りの周波数から使用してきたが、今回は5000ヘルツ(-6db/oct)からなのでどのように変化するか見ものではある。

さしたる期待もしていなかったのだが、実際に鳴らしてみると光り輝くような「シンバルの響き」に思わず陶然となってしまった。

シンバルがうまく鳴ったときの爽快感は筆舌に尽くしがたいものがありますなあ。

これこそ自分が追い求めてきた「シンバル」の響きかもしれない!

「175」をクロス1000ヘルツで使っているときはアンプのボリュームを上げると喧しくなるので控えていたのだが、5000ヘルツ以上となるとボリュームをぐんと上げてもうるさくないしシンバルの低い方の響きから高い方まで過不足なく出してくれる印象だ。

ちょっと形容が難しいが、あの「075」がチャリ~ンと軽快に鳴るとすれば、この「175」は「ガシ~ン」と重厚な響きを伴って鳴ってくれる感じで、好き好きだがどちらかといえば自分は後者の方が好き。

よしっ、今回の実験は175で決まりだね!

というわけで以後のワーフェデールのツィーターは実験中止に追い込まれた(笑)。

コーン型ツィーターではどうしても「光り輝くようなシンバル」の響きは無理だろう・・・。ただし弦楽器との繋がりは175より上とは思うが。

なお、「110db」近くもある高能率の「175」を駆動するアンプは「71Aシングル」アンプに限るようだ。

前段管は「A411」(ヴァルボ:バリウム昇華型フィラメント)、出力管は「71A」(レイセオン)、整流管は「OK-X213」(メッシュプレート)という組み合わせ。

出力はせいぜい1ワットくらいだが、高能率のJBLツィーターを鳴らすにはもってこいで、高音域の清澄感ともなると雲一つない澄み切った青空を連想させるほどだ。71系のアンプはもう1台あって、どちらを使ってもOK。

今回の実験の感想だが、クロス5000ヘルツで「グッドマン+JBL」という「クラシック向き」と「ジャズ向き」が混然一体となった異色の組み合わせは弦楽器もジャズもボーカルもジャンルを問わず何でもこなせそうなので当分の間、このスタイルで行くとしよう。

まあ、人智を越えて神頼みの部分もあるのですがね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

その昔「禁じられた遊び」という名画(ルネ・クレマン監督)があったが、今回は「罪深い遊び」について。

思わずドキッとされた方もいるかもしれないが、残念ながら音楽がらみの話です(笑)。

さて、音楽にしろオーディオにしろ「聴き比べ」は実に楽しい。

音楽の場合、出所は同じ楽譜なのに演奏によってこんなに印象が変わるのかという驚きは新鮮そのもので、次から次に買い求めて違う演奏を楽しみたくなる。

オーディオだって使う真空管(初段管、出力管、整流管)によって、音がクルクル変わる「球転がし」ひいては「アンプ転がし」果てには「スピーカー転がし」などの「音遊び」はまさに究極の愉しみとして絶対に欠かせない存在になっている。

ところが、その「聴き比べ」を「罪深い遊び」だと断罪している本を見かけた。興味を引かれたので以下、解説してみよう。

「許 光俊」氏の音楽評論は歯切れがいいので機会があれば目を通している。まさに一刀両断、音楽評論家によくありがちな“業界”におもねった雰囲気がみじんも感じられないのでとても清々しい。

初見の方がいるかもしれないので「許 光俊」氏の情報についてざっとお知らせしておくと(ネット)、

「許 光俊(きょ みつとし:1965~ )は、東京都生まれのクラシック音楽評論家、文芸評論家。ドイツ文学、音楽史専攻。近代の文芸を含む諸芸術と芸術批評を専門としている。慶応義塾大学法学部教授。」

氏の作品として「クラシック魔の遊戯あるいは標題音楽の現象学」(2014.2.10刊)がある。

本書の冒頭(プロローグ)にこうある。

「聴き比べは、罪深い遊びである。さまざまな演奏家が研鑽と努力の末に成し遂げた仕事(そうであることを祈りたいが)を、これは駄目、あれは良いと断罪する。

それはクラシックの愛好家に可能なもっとも意地悪で、もっとも贅沢な遊びである。どうして多くの人々は知らない曲を知る代わりに同じ曲を何度となく聴き直して喜ぶのか。

ベートーヴェンの“第九”を100回聴く代わりに、せめて未知の作品を20曲聴いたら、新たなお気に入りが見つかるかもしれないのに。~中略~。

聴き比べは、陶酔ではなく覚醒へ向かおうとする。信じることではなく、疑うことを本分とする。満足を得ようとして不満を得る。」

さらに「演奏の歴史とはまったく驚くべきことに、演奏家がいかに楽譜を無視し、自分の感覚や想像力に従ってきたかという歴史である。」とあり、そういう醒めた視点から4つの曲目について延々と「聴き比べ」が展開される。

根が単純で比較的信じ込みやすいタチなので「陶酔と覚醒」の対比に「成る程、成る程」と素直に頷きながら、つい“お終い”まで読み耽ってしまった。

とにかく、その「聴き比べ」というのが中途半端ではないのである。

1 ヴィヴァルディ「四季」(春)~演奏家のエゴの痕跡~

「精神が欠落した音楽の空白を埋めるかのように、様々な演奏者の録音が山積し(演奏の)実験場と化している。」と、著者は相変わらず手厳しい。

「虎の威を借りる狐」ではないが(笑)、自分も先般60枚にも及ぶバロックの全集ものを聴いての印象として「精神が欠落したとまでは言わないもののバロック音楽は聞き流しが適当な音楽」のような気がしてならない。

ただし、あのバッハの音楽も広義にはバロックに含まれるので一概には言えないし、いいとか悪いとかの話ではなく、こういう音楽が好きな人がいても少しも構わない。

いずれにしても「イ・ムジチ合奏団+フェリックス・アーヨ」を皮切りに、何と24もの演奏の「聴き比べ」が紹介される。とても半端な数字ではない。それぞれの演奏に対して的確なポイントをついた辛口の指摘がなされていて、著者の音楽への造詣の深さと分析力には脱帽する。

こういった調子で、2 スメタナ「わが祖国」(モルダウ)~内容を再現したがらない指揮者たちの反抗~については、極めて民族的な(チェコ)音楽にもかかわらず、「アメリカのオーケストラ」の心なき演奏への嘆きなどを交えながら、23もの演奏の聴き比べ。

圧巻の3 ベルリオーズ「幻想交響曲」~自我の中で展開する私小説~に至っては、37もの演奏の「聴き比べ」。

作曲家自身のベルリオーズが残した楽章(5楽章)ごとの解説があまりにも“微に入り細にわたっている”ため、演奏家にとってはそれが“がんじがらめ”となっていっさいの想像力が許されず、両者の間に創造的な緊張関係が起きることはないとあり、「今さらながら、かくも多くの下らない演奏が氾濫している事実に呆れるしかない。」(216頁)。

というわけで、「言葉では表現できないことを生々しく伝えることが出来る芸術=音楽」の役割について改めて一考させられた。

本書の読後感だが、「聴き比べ」とはたとえばA、B、Cと違う演奏がある場合にA、B、Cの差異を問題にするのではなく、「Aと作品」、「Bと作品」といった具合に常に演奏と作品の関係を追及しながら、基準となるものをしっかり据えて対比しつつ、「あえて演奏同士の間には上下関係をつけようとしていない。」ことに感心した。

本来、「聴き比べ」とはそうあるべきものなのかもしれない。

翻ってこれをオーディオに当てはめてみるとどうだろう。

いろんな真空管を差し換えて音質テストをするにしても、音楽における作品のような確たる羅針盤があるわけでもないので、あまりにも個人的な主観に左右される傾向があり、これはけっして好ましいことではない。

もしかすると、このことがオーディオ界において単なる「思い込み」に過ぎない言葉が「噂」となって広まり、大手をふるって独り歩きする所以なのかもしれない。

音質を左右する要因はいろいろあって、「音響空間を支配する部屋の広さ」、「電源」、「アンプ」、「スピーカー」などの条件次第で真空管だって生き返ったり死んだりするから、「これはイイ」とか「あれはダメ」とか、早計な判断はムチャということが分かる。

これからは「聴き比べ」を「罪深い遊び」にしないように“心がける”ことにしよう(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

前々回からの続きです。

オーディオ関係の記事はなるべく連続しないようにしています。読者から「この人は音キチだ!」と決めつけられるのが嫌なのです。

ほんとうは”そう”なんですけどね(笑)。

この歳になっても世間体を気にするんですからまだまだ未熟者ですね。

それではお待たせしました。

「柳の下の二匹目のどじょう」を狙って、グッドマンの「トライアクショム」の登板となったのは既に述べたとおり。

ポイントは低音域を受け持つユニット「AXIOM150マークⅡ」と「トライアクショム」がうまくハモってくれるか否かにかかっている。

したがって、後者を駆動するアンプとの相性に大きく左右されそうだ。

まず無難なところを狙って最初に登場させたのは「WE300Bシングル」アンプだった。

ところが、悪くは無いんだけど・・、いま一つハモってくれない印象を受けた。我が家のベストアンプだけどどうもおかしいなあ・・。この原因は後になって判明するがその時は知る由もなかった。

そこで久しぶりに「171Aプッシュプル」アンプの登場だ。

整流管は「5Y3G」(レイセオン)、初段管は「227」(メッシュプレート)、出力管は「171A」(ナス管)、インターステージトランスは「パーマロイコア」、出力トランスは「ピアレス」というかなり豪華な布陣だ。

5年ほど前にオークションで落札し、「北国の真空管博士」のもとで全面改造してもらったアンプで、「定評のある球と素性のいいトランスの組み合わせですから悪い音の出ようはずがありません」とのお墨付きをもらっている(笑)。

「WE300B」アンプと聴き比べてみると、こちらの方が量感的には随分とマッチングが良さそうだ。お値段の方は月とスッポンだけどね。これがオーディオの面白いところといえよう。

このアンプで2日ほど聴いてみたのだが、そのうちスピーカーが全てイギリス系なので国籍を合わせてみたらどうだろうかと、今度は「PX25シングル」アンプの登場。

このアンプは出力管のPX25、前段管の「3A/109B:STC」ともに英国製で、たぶん同じお国柄のメリットがあるはずだと踏んだ。

ところが、実際に聴いてみると惜しいことにもう少し音に躍動感が欲しい~。

「(人間に)エネルギーが無ければ善も悪もない」と、のたもうたのは安岡正篤氏だが、同様に「アンプに躍動感がなければ善も悪もない」(笑)。

そこで、前段管をもっとμ(ミュー:増幅度)の高い「AC/HL=MH4」(英国マツダ)に代えてみたらどうなんだろうと「北国の真空管博士」に相談してみた。

ちなみに「3A/109B」は「μ=5」、「AC/HL」は「μ=32」だから天と地ほど値が違う。

「4年ほど前に改造していただいたPX25アンプを思い出してください。前段管の3A/109BをAC/HLに差し換え可能でしょうか。片や直熱管、片や傍熱管ですが・・・」

「ハイ。配線にちょっと苦労しましたが所定の切り替えスイッチで両方とも差し換え可能です。元気のいい音が出ると思いますが、AC/HLは内部抵抗が大きいので低音があまり出ない傾向になりますよ」

「AC/HLが挿せるのはとてもありがたいですね。それに、むしろ低音が出ない方がいいんです。150ヘルツ以下は別のユニットに受け持たせていますから。」

ということで、ワクワクしながらアンプのスイッチをいったん落とし、ボリュームをぐっと絞り込んでから球を差し換えて音出しをしてみた。

すると、まるっきり「音の風景」が激変して光り輝かんばかりのような元気のいい音が出てきた!

これはいいとばかり小躍りして半日ほど聴いてみたが、そのうち何だか耳が疲れてきてしまった。オーディオは「あちら立てればこちら立たず」の繰り返しですね(笑)。

結局、最終的には「171Aプッシュプルアンプ」で決着を見てこのアンプでしばらく聴いてみることにした。

と、ここで「恥を忍んで告白」しておかなければならないことがある。

このところ、偉そうに「200~4000ヘルツの間にマグネットの違うSPユニットを混ぜ合わせない」をモットーにシステム編成に取り組んできたわけだが、今回のケースではどうしても折り合いがつかなくて、最後になって恥も外聞もなく「クロスオーバーを400ヘルツあたりに設定」したところ、いきなり素直で聴きやすい音に大変身!

WE300Bアンプがしっくりこなかったのもそれが原因だった!

というわけで、徒に「自説に拘る」のは得策ではないことを実感した。

これを、よく言えば「臨機応変」、悪く言えば「朝令暮改」というのかな(笑)。

いずれにしても、このブログの信用度がますます下がるのは必定で残念至極(爆)。

以上、ああでもない、こうでもないとばかり、寒くてたまらない巣ごもりの日々がオーディオ三昧のもとで無情に過ぎていく。

「おもしろきこともなき世をおもしろく、すみなしものは心なりけり」(高杉晋作)

1日の時間が2倍あるといいんだけどなあ~。熱中できる趣味があると大いに助かります~(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

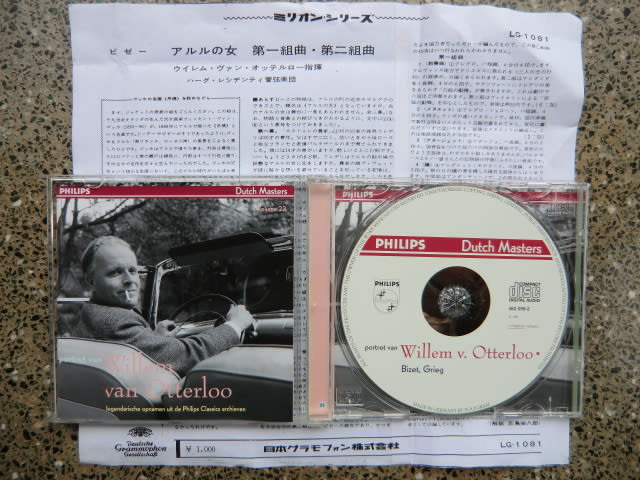

ずっと昔の学生時代の話だが、長兄が持っていたレコードの中にオッテルロー指揮の「アルルの女」(ビゼー作曲:フランス)があった。

当時のことなのでまことにチャチなステレオ装置だったが、音の良し悪しなんかにはいっさい興味がなく、ひたすら音楽だけで十分満足していた頃で、レコードのライナーノートを繰り返し読みながらこの曲を聴き耽ったものだった。

そして「三つ子の魂百までも」で、どうしてももう一度聴いてみたいと、すでに「廃盤」となっていたが、やっとの思いでオークションでオッテルロー指揮のCD盤(外盤)を見つけて競り落としたのは数年前のことだった。

急いで長兄に連絡してそのライナーノートをコピーして送ってもらったのは言うまでもない。

余談だが、このオッテルローさんはジャケットにあるとおりの自動車狂で、スピードを出し過ぎて事故で亡くなってしまった。当時からすでにオランダ最高の指揮者として君臨し、さらに将来を嘱望されていたのに惜しいことをしたものだ。

さて、このライナーノートから、かいつまんで要点を記してみよう。

≪アルルの女≫はドーデが書いた「風車小屋だより」(短編集)の第六番目に出てくる物語で、自ら脚色して三幕物の芝居として仕立てあげた。これに作曲したのがビゼーだったが、初演は大失敗。ドーデはこう嘆く。

「ああ!もうだめだ。半年の骨折りと、夢と、疲労と、希望、これらいっさいが、たった一夜のガス燈の焔に、焼けて、消えて、飛び去ってしまったのだ。」

しかし、本当に価値のある作品はいつまでも埋もれているはずがなく、初演から13年後に再演され、今度は大当たりをとって今日までフランス演劇の重要なレパートリーとなっている。

芝居の「あらすじ」は、ご存知の方も多いと思うが次のとおりである。

「アルル近郊の町の旧家の長男”フレデリ”は20歳の青年。父はすでに亡く、母と白痴の弟、それに老僕の4人暮らし。

あるとき闘牛場で知り合った妖艶な”アルルの女”に心を奪われてしまう。しかし、その女は牧場の番人の愛人だった。

フレデリは家族の猛反対にあって、仕方なく諦めて幼馴染の農家の娘との結婚話を進めるが、アルルの女が牧場の番人と駆け落ちすると知り、嫉妬と絶望のあまり塔の頂上から身を躍らせて自殺する。

その亡骸を見ながら老僕がつぶやく。”ごらんよ。恋で死ぬ男があるか、ないか・・・・”」

もちろん音楽も良かったが、当時まだ未成年のスレていない初心(うぶ)なハートにはストーリーの方がショックで、いまだ知らぬ大人の世界への憧れも手伝って「人間は恋のために死ねるのか!」と、その狂おしいまでの情熱に大いに心が揺り動かされたものだった。

こういう思い出があるから、長じても「アルルの女」にはひときわ”こだわり”があり、小林利之氏(音楽評論家)が推薦する名盤をコツコツと収集した。

オッテルロー盤以外にも、トスカニーニ盤、クリュイタンス盤、マルケヴィッチ盤、オーマンディ盤、デュトワ盤。

いずれ劣らぬ名演だが、真打となると前述の「オッテルロー」盤と並んでケーゲル盤となろう。「許 光俊」氏の評論を読んで共感を覚えた勢いでオークションで外盤を手に入れた。

オッテルロー盤を購入したときと同様に、当時この盤は「廃盤」になっていて、それは、それは高値で取引されていて、もう諦めようかと随分迷った。

この曲はクラシックには珍しくサキソフォンが使われており、それが実に牧歌的な”いい味”を出しているが、賑やかさの中に悲しい結末に収束していく物淋しさが全編に漂っている。

共産党の体制側の幹部だったケーゲル(東ドイツ)はソ連邦の崩壊とともに拳銃自殺を遂げた指揮者だが、まるでそれを予感させるかのように全体に哀愁を帯びて心の中に染み入ってくる味わい深い演奏。

たとえ架空の物語にしろ「恋のために死ぬ人間がいる」かと思えば、「イデオロギーの違いで死ぬ人間」もいる。「死は僕の最良の友達です」と言ったのはモーツァルトだが、とかく人間の死は操りがたい。

そして、これら幾多の名演の中で一番好きなのはやはりオッテルロー盤だ。

感受性豊かな若い頃にひとたび脳裡に深く刷り込まれた演奏は、その後どんなに名演が出てこようと、覆るのは難しい。

どうやら個人的な「記憶」と「音楽」とは「情念」という深い部分で分かち難く結びついているものらしい。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

世の中にはいったん味をしめると次から次にエスカレートする「欲張り」がいるようだ。九州の片田舎にも実際にいた(笑)。

先日のブログ「一の矢、二の矢・・・」に搭載したように、「AXIOM150マークⅡ+AXIOM80」という世界的にも稀な組み合わせに挑戦して見事な成果(?)を収めたのはまだ記憶に新しいところ。

このスタイルで聴くこと1週間あまりだったが、あまりの出来栄えにさらなるオーディオ意欲が掻き立てられてしまった。

もし、「AXIOM80」の代わりに「トライアクショム」を据え付けたらどういう音になるんだろう。同じグッドマン(英国)同士なので音色は合うだろうし、とにかくコーン紙が薄くて軽いので音声信号への追随性が申し分なしのユニットである。

いったん、その思いに取りつかれるともう「どうにもとまらない」(笑)。

ユニットのツクリが全く違うので「AXIOM80」以上のサウンドが出ることはとうてい無理と分かってはいるが、従来のトライアクショムのイメージが一新する可能性は十分ある。

というのも「トライアクショム」を箱入りの状態で鳴らすと中高音域のあでやかさに比べて低音域の量感がちょっと足りないというのが以前から感じていたことだったのでその弱点を補うのには絶好の機会である。

ちなみに、低音とか高音とかの周波数レンジに拘るのはオーディオの「初心者」とされているのがこの世界の通り相場なので、その意味では我が家は永遠の初心者ともいえるが、実際には振り子のようにその時々によって「周波数レンジ VS 音像定位などその他の要素」の間を揺れ動いているのが実状で現在は前者というわけ(笑)。

いずれにしても、そのくらいの入れ換え作業ならどうせ大した時間はかかるまいと踏んで、気軽に取り掛かってみると予想外にもみっちり半日がかりの大仕事になってしまった。

スピーカー周りの作業はオーディオ遊びの中でも一番面白いと思うが、細かくて気を抜けない作業が多いし試行錯誤も伴うしで根気が肝心~。

興味のない方が大半だろうけど、作業の内容を順序だてて記してみよう。

1 まず現状のバッフルからトライアクショムを外す。そして、新たに穴を開けた既存のバッフルを引っ張り出して今回の目的に沿った適当な大きさに切断する。鋸では時間がかかるのでジグソーの出番となった。

2 この工作したバッフルに「トライアクショム」をネジ止め(4か所)する。これが左右両チャンネルに及ぶ。次に同様に箱に載せるための安定用の金具をネジ止め(左右両チャンネル合わせて8か所)する。

3 専用のSPコード(直径8mmの銅の単線)をカットして接続する。今回のトライアクショムはAXIOM80と違って裸で鳴らしても故障することはないので音質を悪くするコイルを使わないで済むのはありがたい。

かくして出来上がり~。

システムの概要を改めて記録しておこう。

✰ 低音域(~150ヘルツ:-6db/oct)

アンプ「EL34プッシュプル」、SPユニット「AXIOM150マームⅡ」(グッドマン)

✰ 全帯域を受け持つのがSPユニット「トライアクショム」(同軸3ウェイ)

さて、ポイントは「AXIOM150マークⅡ」と「トライアクショム」の二つのユニットを「どうやってうまくハモらせるか」にかかっている。

言い換えると「トライアクショム」をどういうアンプで駆動するかで随分変わってきそうだ。

こればかりは試行錯誤が必要で、定評のあるアンプが必ずしもいいとは限らず周辺機器同士の相性に左右されるので、3台ほどあてがって1台当たれば上出来だろうと踏みながら、さっそく「アンプ転がし」に取り組んだ。

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

昨年(2020年)6月に登載したブログ「レコード譲ります」を覚えておられるだろうか。

通りを一つ隔てたところにお住いの方から「レコード」(遺品整理)のご相談を受けたので、気軽に引き受けてブログで紹介したところ、まったく反応がなかったのは既に記載したとおり。

80枚ほどの中から10枚ほど見本として借りてきて、このとおり画像をアップしてみたわけだが、オーディオ仲間から「ジャズならともかく今どきクラシックのレコードを欲しがる人なんていませんよ、タダなら別ですが~」と一笑に付される始末。

クラシックファンの減少傾向など時代の認識錯誤をつくづく思い知らされてしまい、もう半ば諦めていたところこのほど意外にも購入したいとメールで名乗り出た奇特な方がいたのでとてもありがたかった。

「弦楽器の演奏」が好きな方で、「1枚500円」というお値段の申し出だった。さっそく持ち主に持ち掛けてみると「ハイ、いいですよ」と一つ返事。

そこで、80枚ほどの中から弦楽器演奏をピックアップして照会のうえ最終的に次の8枚が決まった。

さっそく17日(日)に丁寧に梱包して送付したが、残りの70枚ほどは「交響曲」が主体になっており盤質もたしかそうだし、もしご希望の方があれば曲目のリストアップが可能です。

一括購入での「価格応談」ということで、ご希望の方はご相談に乗りますよ~。

「自己紹介欄のメルアド」宛、奮ってご応募ください。

たぶん「梨の礫(つぶて)」になるんでしょうが・・(笑)。

おっと、そういえば「梨の礫」で思い出したことがある。

本年(2021年)早々のブログ「新春初夢物語」で全国のオーディオ愛好家の「ネットワークづくり」を提案したところ、ありがたいことにお一人だけ反応があったので紹介させていただこう。

匿名ということで、無断転載お許しください。

「関東のTです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

以前よくやっていたオーディオ仲間の相互訪問もここのところずっと休止中ですので、早く再会したいです。

ただ、事務局を引き受ける事は無理ですが・・・・。でも訪問をお受けする事は可能です。

(勿論無料で結構です。)ですので、〇〇さんが東京か横浜方面にお出でになる際はいつでもお寄り下さい。

当方が大分県に行く機会が有りましたら、是非とも寄らせて戴きたいと思います。何とか機会を作って拙宅にお出で下さい。気長にお待ち致しております。」

以上、Tさんご丁寧にありがとうございます。九州にお越しの折はぜひ拙宅にお立ち寄りください。

そして、訪問の件ですが今のところ、東海、関東方面でぜひ聴いてみたいお宅が静岡県の「I」さん、「T」さんを筆頭に目白押しなので、コロナ禍が終焉したらぜひお伺いしてみたいです。とても素晴らしい音なんでしょうねえ。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

今年の冬はひときわ寒くて「震え上がった」という表現しか思い浮かばないが、ウォーキングコースの途上にいる野良猫も被害甚大の様子で「ねぐら」が寒すぎるのか、うずくまったまま「鳴き声」一つ出せないほどすっかり弱っている。

早く寒気が緩んで元気になって欲しい。

さて、新春の話題に一番相応しいものといえば、やはり日本では富士山でしょう。

今回は仰ぎ見る富士山にちなんで、世の中には何ごとも上には上があるというお話。

大好きなオーディオだって例外じゃないので徒に増長することなく日々研鑽を怠らないようにしているが(笑)、人間の頭脳も上には上があるようですよ。

たとえば現「日銀総裁」の「黒田東彦(はるひこ)」氏。

その「気の遠くなるような秀才」ぶりを垣間見てみよう。総裁就任当時の「文藝春秋」に掲載されていた記事から抜き書きさせてもらうと、(188~195頁)

☆ 東京教育大学(現・筑場大学)付属駒場中学校時代から、読書好きで図書館の数学や物理学の本をほとんど読み尽くした。理系を志したが高校生の最後になってマックスウェルの電磁方程式が分からなくなり土壇場で東大法学部へ志望を変更してストレートで合格。

☆ 法学部時代は「法哲学」に興味を抱き熱心に勉強したおかげで、「大学に残って教授になって欲しい」と懇願されたが、裁判官になるつもりで4年のときに司法試験に合格。

しかし、母親から「お前に人を裁くことが出来るのか」と真剣に尋ねられ、公務員になる道を選んだ。(この母にしてこの子あり!)

☆ 国家公務員試験を二番で合格して大蔵省(現・財務省)へ入省し、エリートコースとされる官房秘書課へ配属。

☆ ところが、出世街道を邁進する順風満帆の黒田氏だが、上司からいつしか「あいつはキツイ」と疎まれるようになる。「優秀なのは分かるが、頑固で清濁併せ飲むことが出来ない」という意味らしい。これが後に財務省の本流とされる「主計コース」を歩めなかった理由のひとつのようだ。

俗にいう「可愛げのある人間」の方が出世が早いですからね(笑)。

☆ 最後に、財務省で「次官」に次ぐポストとされる「財務官」を経て「アジア開発銀行総裁」へ。そして日銀総裁へと至る。

世に秀才多けれど、このように上には上があるのだから世間は果てしなく広い。

しかし、鈍才の僻み(ひがみ)かもしれないが、こういう人物はつい“あらさがし”をしてみたくなるものである(笑)。

そういえばかっての東京都知事「枡添要一」さんや「鳩山邦夫」(元法務大臣:故人)さんは東大法学部時代に成績がオール優で二人で1~2番を争っていたというのに、今のような状況だから学校の成績(ぺーパーテスト)はあまり当てにならない。

大成するには、むしろそれ以外の「サムシング」が必要なことを示唆していると思うが、このことは実社会でも実感される方が多いのではないだろうか。

それに黒田さんは絵画とか音楽鑑賞とかの芸術分野についての素養はどうなってるんだろう?

こういう点については本書ではまったく触れてなかった。何せ飛行機に乗って移動中でも機内で哲学書を原書で読み耽るような人物なのでちょっと無理かな。

中曽根・元首相によると主要国サミットの首脳同士の雑談にはクラシック音楽が話題になることがあるというから、そのくらいはトップの“たしなみ”としておろそかに出来ないことだろう。

現に「メルケル首相」(ドイツ)は往年の名指揮者「フルトヴェングラー」好きで有名だ。

ちなみに、最近のテレビでイギリスの首相はすべて学生時代に「哲学」を履修していると言ってたが、日本ではどうだろうか。前首相の安倍さんにしても菅さんにしてもその気配はなさそうな感じ(笑)。

以前、モーツァルト関係の専門誌を読んでいたら一番好きな曲目のアンケートがあって、いわば知性の頂点ともいえる、ある東大教授の方がピアノ協奏曲を上げていた。

たしかにピアノ協奏曲が美しいことは認めるが、何も一番に上げなくてもいいと思う。

ピアノ・ソナタならともかく、少なくとも精神的に尾を引く音楽ではない。むしろモーツァルトを聴き込めば聴き込むほど、ピアノ協奏曲はちょっと敬遠したくなる類の音楽だ。

不遜な言い方になるが「この人、モーツァルトをほんとうに分かっているのかいな」と思った。

モーツァルトの真骨頂はオペラにある。役者の台詞が終わって、一瞬の静寂が支配する中、雰囲気にピッタリの音楽がさりげなくスッと入ってくるあの絶妙の間合いのリズム感とでも言えばいいのか、その辺に彼の音楽の究極の美がある。

とまあ、ちょっと力んでしまった(笑)。これはほんの一例に過ぎないが、そういうわけでどんな秀才もすべての面で完璧とまでは行かないようですよ。

自分が「音楽とオーディオに熱心に勤しむ」のも、間接的には「美的感性」を磨いていることにほかならないが、「鈍才」はせめてその辺に活路を見い出さないと「立つ瀬」がないですからねえ(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「レコードは面倒くさい!」なんてオーディオ好きにとっては「あるまじき暴言」だがまあ聞いてほしい(笑)。

先日のこと、ときどきメールをいただく方から「突然ですが、LPレコードの再生は終了することにしました。ガラード・オーディオクラフト・FRのプレイヤーシステムをオークションに出しました。「LP終了」の理由やオークションの結果(まだ取引終了してません)については後日報告させていただきます。」

エッと驚いた。すぐに次のような返信メールを送った。

「世間ではCDと入れ替わるようにレコードの再生が勢いを盛り返してきていますが、逆行する理由をぜひお聞かせください。当方はレコードをやらないので我田引水の理由にもってこいのネタになりそうです(笑)。」

すると次のような興味深い理由が明らかになった。

「理由と言えば、使わなくなったからということなります。ここ半年で使ったのは1回です。同じ盤でLPとCDの比較をした時だけです。あー これは「理由」ではないですね。「結果」ですね。

以上のとおりだった。

このうち大半は自分と同じ理由なので納得。とりわけ2については一番大事なポイントだが、他家でもときどきレコードを聴かせていただくものの、音はたしかにいいがCDとの決定的な差を感じないので、幸か不幸かレコードに回帰する気がサラサラ起こらない。

また1の理由も大きい。実はCDでさえもこのところ聴くのが面倒くさくなりつつある。CDの出し入れ毎にいちいち立ち上がってCDトランスポートに近づくのが面倒だし、リモコンボタンを操作するのさえ煩わしく感じることがしばしばで、ましてやレコードとなると途中の頭出しなんか考えるだけでも億劫になる(笑)~。

ちなみに、現時点で我が家の音楽ソースを辿ると次の3通りになる。

1 「CDトランスポート」を利用する。

2 手持ちのCDを「ブルーレイレコーダー」に取り込んで聴く。リモコン操作により頭出しが簡単なので1よりも聴く機会が多くなった。「悪貨は良貨を駆逐する」のだ!(笑)

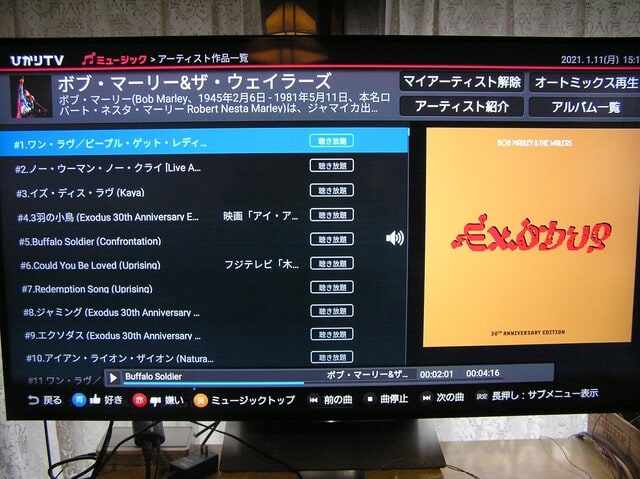

3 「ひかりテレビ」の音楽部門(契約要)を利用して、ポピュラーや歌謡曲などを光回線を通じて取り入れプレイリストに保存して聴く。1か月1300円程度の契約で聴き放題というのはとてもありがたい。

そして、肝心の音質の順番だが見事に「1→2→3」となるが、まあ、一杯飲んでほろ酔い気分で聴くと気にならない程度の許容範囲だといえる(笑)。

そして、3のいいところは光回線を利用して好きなポピュラーや歌謡曲を簡単に聴けるところにある。

小柳ルミ子ちゃんの「わたしの城下町」「瀬戸の花嫁」に見られる声域が広くて可憐そのものの美声と豊かな歌唱力はさすがに宝塚音楽学校を首席で卒業しただけのことはあると思わせる。

そして、「ボブ・マーリー」の開放的でリズム感に富んだ歌を聴くのはメチャ楽しい~。

CDを買うほどのこともない音楽ソースは「ひかりテレビ」で十分だと思うんだけどなあ(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「お父さ~ん、どこか具合が悪いんじゃないの~?」と、おぼろげながら階下から声がする。

「ああ、何ともないぞ~、今何時だ?」

「もう5時ですよ~」。

昨日(14日)のことだったが、いつも(午前)3時ごろにはごそごそ起き出しているので、同居人が心配したらしい。

ちなみに、昨夜の就寝時刻は7時ごろだったので10時間の睡眠時間だった(爆)。まるで子供並みだ(笑)。

こんなに長時間眠ったのも珍しいが、思い当たるのは前日の午後、目を瞑って顔を晒すだけの簡単な日光浴を20分ほどしたくらいだ。

もし、睡眠に何かと不満のある方は「日光浴」も一つの方法かもしれませんよ。

閑話休題

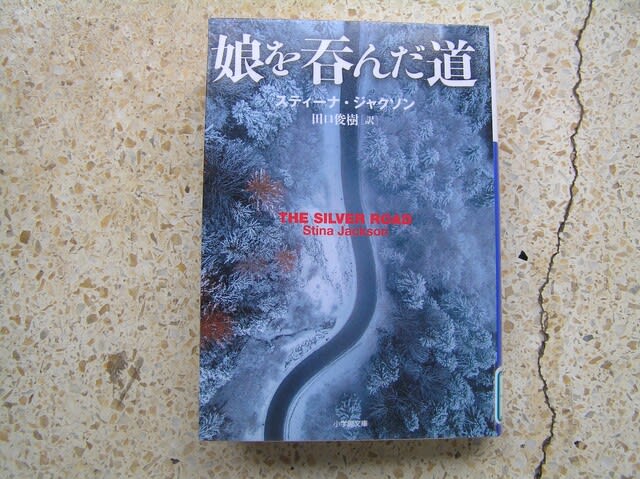

さて「娘を呑んだ道」という、ちょっと変わったタイトルに惹かれて図書館の新刊コーナーから選んでみたのがこのミステリー。原題は「THE SILVER ROAD」

裏表紙に書かれていたあらすじはこうだ。

「三年前、スウェーデン北部の村で17歳の少女・リナが失踪した。地元の高校で数学を教える父親のレレは今も単独で娘の捜索を続けていた。

同じころ、村に流れ着いた母娘がいた。母親が男を変えるたび、娘のメイヤもあちこち転々としてきたが、これほど遠くまで来たことはなかった。

その夏、リナが失踪した国道からほど近い場所でまたひとり少女が消えた。この事件をきっかけにレレとメイヤの運命が大きく動き出す。

スウェーデン推理作家アカデミー「最優秀犯罪小説賞」、「ガラスの鍵」賞、スウェーデン「ブック・オブ・ザ・イヤー」に輝いた傑作スイリラー!」

という触れ込みだった。

はたして失踪した娘は生きているのか、もし殺されたとしたらいったい犯人は誰なのかと、ぐいぐい読者を惹き付けて読ませることは間違いない。

そして、全編を通じて一人娘を思いやる父親の身も心もボロボロになりながらの捜索にかける熱意と行動力には胸を打たれる。

ここでネットで共感できるコメントを紹介させてもらおう。

孤独と孤立、そしてむせるような臭いに満ちた小説

✰ バス停まで送ったはずの娘が失踪。「娘を吞んだ道」シルヴァーロードをひたすら往復し探索に全てを費やすレレは孤立を深める

✰ 母親の新たなパートナーと暮らすため慣れない地に来たリナは偶然出会った青年の家(現代社会を遮断し独自の生活を営む一家)に転がり込む

✰ 一本の道を舞台に孤独な人々が繋がり、真相が浮かび上がる

✰ 登場人物の心理や置かれた状況、そして孤独と孤立から立ち上る臭いが物語を包み込む。体臭、たばこ、食べ物、土の臭い…

✰ 損失と希望の光。ど直球で骨太な佳作。

以上だが、自己採点では5点満点で4点というところかな。真犯人に辿り着く必然性にちょっと不満が残る。

それにしても北欧のミステリーは過去のミステリーもそうだったが、やたらに「粘着質で一癖あるネクラ」の人物が次から次に登場してくるし、性描写もどぎついし、もういい加減にしてくれという感じ(笑)。

太陽が少なくて陰鬱な気候が人間性に反映しているのかな~。

今回のお話は「太陽に始まって太陽で終わり」です(笑)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

いつものようにオーディオの話だが、実はいまだに振り子のように行ったり来たりしている説が二つある。

一つは「いいシステムほどクラシックもジャズも関係なくうまく鳴らしてくれる」。

もう一つは「ハーモニーを主体に楽しむクラシックとリズムを主体に愉しむジャズではそれぞれ専用のシステムが必要だ」

わかりやすく実例を挙げると、タンノイのオートグラフでジャズを聴くことを想像してほしい(笑)。

そして、このところ我が家では前者の説にめっきり傾いている。

新たなシステム「AXIOM150マークⅡ+AXIOM80」のコンビが、それこそハイレベルの状態でクラシックもジャズも何でもござれでうまくこなしてくれるのである。それはもう惚れ惚れするほどだ(笑)。

とりわけ今回はジャズの名盤とされる「サキソフォン・コロッサス」(以下「サキコロ」)を試聴盤として多用したが、低音域の迫力といいシンバルの輝きといい、まったく言うことなし。

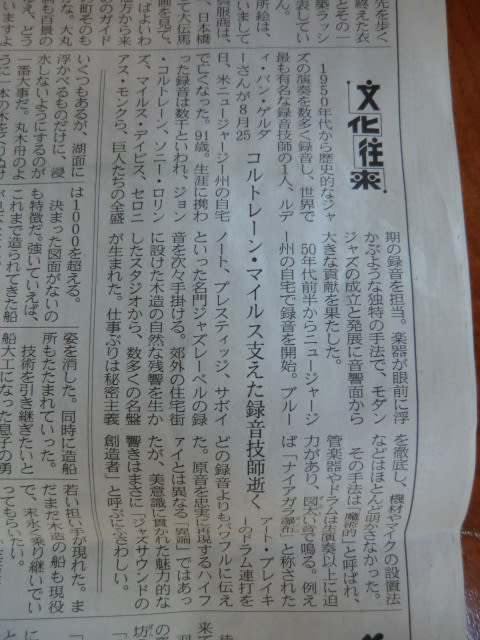

改めて「サキコロ」の録音技師「ルディ・ヴァン・ゲルダ―」氏に思いを馳せながら大いに敬意を表したい。

ゲルダ―氏については、ずっと昔のブログで取り上げたことがあるので、今風に改訂して再掲しよう。それでは以下のとおり。

我が家の購読紙は「読売新聞」、お隣さんは「日本経済新聞」なので「1日遅れの新聞を交換しましょうよ」とみみっちい提案をしたところ(笑)、ご快諾を得てからおよそ4年が経った。

相変わらず経済記事の充実ぶりに重宝しているが、文化的な紙面もなかなかのもので、「日経」の裏面「文化往来」に次のような記事があった。

文中に「世界で最も有名な録音技師」とあり、その通りだと思うがジャズファンならともかく、クラシックファンなら馴染みが薄いかもしれない。

この訃報を見たときに「あらまあ~、ルディ・ヴァン・ゲルダーってまだ生きてたんだね!」というのが第一印象。

てっきりもうお墓の中かと思っていた。アメリカ人の平均寿命は先進国の中では低い方なので、91歳といえば天寿をまっとうしたと言えるのではあるまいか。

生前の代表作となる録音は人によってそれぞれ違うだろうが、個人的には「サキソフォン・コロッサス」(ソニー・ロリンズ)を第一に挙げたい。

モノラルにもかかわらずサックス、ピアノ、ベース、ドラムのそれぞれの楽器の位置が奥行き感を持って見事に表現(再生)されるというのはいったいどういう録音手法を取ったのだろうか。

ずっと不思議に思いながら、いまだにシステムをどこか弄ったときの貴重なテスト盤として活躍している。

これがうまく再生できればシステムの組み合わせに大きな外れはなく、大船に乗った気分でいられるのでとてもありがたいし、とりわけ高音域のシンバルの再生テストはメチャ重宝している。

上段左からビクターの「XRCD」盤、通常のCD盤、下段の「SACD」盤の3種類を持っているが、この中で一番図太さを感じさせて迫力が在るのは「XRCD」盤で、こればかりは「SACD」盤といえども形無しで、いかにも音質が薄っぺらく感じてしまう。

レンジが広くて細かな音をよく拾う、いわゆる繊細な再生なんて当時(1956年)の演奏イメージにふさわしくないといつも思う。

それはさておき、現代の私たちは「音楽と録音」が切っても切れない仲であることを当然のことのように知っているが、そうではなかった時代の話を紹介しておこう。以前、投稿した「指揮者トスカニーニの虚しい顔」から抜粋。

「アルトゥーロ・トスカニーニ。20世紀に活躍した指揮者たちの中でも、その偉大さと名声において、疑いなく五指のうちに入る人物である。その彼が、ときにひどく虚しい顔をしていることがあったという。

自分が指揮した演奏会の後に、である。うまくいかなかったから、ではないらしい。オーケストラがミスをしたから、でもないらしい。それなら、彼は烈火のごとく怒り狂うばかりで、おとなしくしているはずがない。

演奏会が特に良い出来で、指揮者も演奏者も聴衆も、一体となって完全燃焼できたような晩にこそ、彼は虚しい顔をした、というのである。

理由は、想像するに難くない。

今、たった今体験した音楽が、もはやあとかたもなく虚空に消えて、自分の肉体だけが現世に残っていることに、彼はどうしようもない喪失感を味わわされていたのだろう。

それが演奏家たるものの宿命であった。

画家は絵を、彫刻家は彫像を、建築家は建造物を、詩人は詩を、作曲家は楽譜を形として後世に遺す。

しかし、演奏家は、トスカニーニが生まれた19世紀後半までの演奏家たちは、聴衆の思い出の中にしかその芸術を留めることができなかった。彼と、彼の聴衆が死に絶えれば、その芸術は痕跡すら残らないのだ。」(「栄光のオペラ歌手を聴く」の序文より)

文明の利器「録音技術」に改めて感謝の毎日です~。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

前回からの続きです。

新年早々からのオーディオ実験だったが、予想どおり”すんなり”いかず紆余曲折をたどったすえの難産だった。

まるで今年(2021年)を暗示するかのようだったが、その一方では心ゆくまでオーディオを楽しませてもらったのはありがたい限り!

何しろボケ防止にも役に立つしねえ~(笑)。

以下、顛末を記してみよう。

仲間から借り受けた「47μF」のコンデンサーを使用して200ヘルツあたりをローカットした「AXIOM80」(復刻版:以下「80」)だったが、ボリュームを控えめにして音出しをしてみると、さすがに初めから品のいい音が出た。低音域側の「D123」(JBL)との違和感もなく、なかなかいい線をいっている。

そこで調子に乗って、プリアンプのボリュームをグイッと上げた途端に中高音域にイヤな響きが乗ってきた。薄っぺらで耳障りのいかにも軽薄そうな音・・。

これはいかん!

さっそく手直しにかかった。まず「一の矢」としてネットワークに使ったフィルムコンデンサーに疑惑の眼を向けて手持ちのオイルコンデンサーと交換した。

左から「10μF」(サンガモ)、「22μF」(業務用)、「10μF」(ウェスタン)の3個をパラって「計42μF」にし、左右両チャンネルの「80」のSPコードのプラス線に挿入した。

これで聴いてみると見事に嫌な響きが消え失せたので大正解。せっかくお借りした良質のコンデンサーだったが、何せ「80」は個性が強すぎるし古いユニットなので相性の問題だろう。

次いで「二の矢」として疑惑の眼を「80」を駆動するアンプに向けた。

「171シングル」アンプは音色はとてもいいのだが裸の「80」を鳴らすにはやや非力で、プリアンプのボリュームを上げると歪みっぽい音になる。

ちなみに、オリジナルの80を箱に容れて鳴らすときにはまったくそういうことがないのでやはり箱の力は大きい。

そういうわけで、アンプを「WE300B」シングルに代えたところ、パワー的には申し分なかったが、いかにもレンジが広すぎて高音域がやたらに神経質になった。これだと長時間聴くには耳が疲れてくるのは必定。

そこで、「80」と同じイギリス勢同士の「PX25シングル」アンプに代えたところ、どうにか収まりがついた。WE300Bアンプに比べて、フォーカスの甘さが逆に良と出て神経質さが和らぎ、これなら長時間聴けそうだ。

そして、「三の矢」として「80」の前にマスクをさせてみた。例の「コロナ禍」で人間様にはマスクが必須となっているがオーディオも例外ではない(笑)。

細かい隙間が沢山ある綿みたいな「緩衝材」を適度の厚さに切ってカバーしてみたところ、音が幾分まろやかになってくれてこれで良しとしよう。

「聴きやすい音」の前には「見てくれ」なんてどうでもよろし。自分さえ良ければそれでいいんだから(笑)。

これで一応完了したと思って四日ほど聴いてみたが、そのうちもっと低音域の深々とした沈み込みが欲しいなあと欲が出てきた。

このままでは「普通の音」の域を出ないし、この歳になって今さら「普通の音」で満足しても仕方がないしねえ~(笑)。

そこで思い切って低音域用のユニットJBLの「D123」からグッドマンの「AXIOM150マークⅡ」(口径30センチ)に代えてみた。これが「第四の矢」だ!

重量級の大きなマグネットに惚れ惚れしますなあ!

入れ替えに要した時間は20分程度だったが、これで聴いてみるとさすがに同じグッドマン同士の組み合わせとあっていろんな細かな不満が見事に解消した。

奥行き感があり深々としたとても豊かなサウンド・・・、思わず目が潤んできた。たった150ヘルツ以下を受け持つユニットを代えるだけでこれほどサウンドが変わるのだから驚く。

初めからこの組み合わせにしておけばよかったが、その一方ではそのうち「D123」も試してみたいと思うのは必定なのでこれはこれで仕方がない。

ふ~っ、とにもかくにも右往左往はしたけど、このサウンドは50年近いオーディオ歴の集大成の一つだと納得させるものがあって感慨もひとしおだった。

最後に一言。前回のブログでも述べたように「200~4000ヘルツ」の間にマグネットの違うユニットを混ぜ合わさないようにすると「失敗の危険性が下がる」ことを再確認した。

言い換えると、どんな録音の音楽ソースに対してもそこそこ違和感がないようになることだけは申し添えておこう。

とはいえ、聴き込むにつれてどうかこれ以上「アラ」が見つかりませんようにと祈るのみだが(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

年頭にあたって搭載した「今年のオーディオ展望」で触れていたとおり、予備で保管していたAXIOM80(復刻版:以下「80」)活用の実験を試みたので記録しておこう。何がしかのご参考になれば幸いです。

今回のチャレンジのポイントになるのはネットワークである。

先月末に投稿したように「200~4000ヘルツまではマグネットの違うSPユニットを混ぜ合わさない」がベースになっている。

もちろん80を「ARU」付きの箱に容れてフルレンジで鳴らすのが常套手段だが、これでは自分が望む低音はどうしても出てくれない。

そこで、それぞれ2台のアンプを駆使して200ヘルツ以下をJBLの「D123」(口径30センチ)で補おうという算段である。

レスポンスが早めの「D123」なら80のスピードとうまくマッチングできるかもという淡い期待感がある。

グッドマン(イギリス)とJBL(アメリカ)という「水と油」とされる組み合わせの2ウェイ方式でいい結果が出たら万歳ものだけどなあ(笑)。

となると、80を200ヘルツ(-6db/oct)以下でローカットするコンデンサーをどう調達するかという課題が浮上してくる。

もちろん、ネットワークに使うコンデンサーやコイルあるいはチャンデバなどは確実に音を悪くするので使わないのが一番いいものの、80を箱(ARU付き)に容れないで裸で(フルレンジで)鳴らすと、これまでの経験上確実に故障(ノイズ発生)するのだから始末に悪い。

そういうわけで必要悪としてコンデンサーを使ってローカットするしかない。

「クロスオーバーネットワーク早見表」によると80のインピーダンスが15Ωだから、200ヘルツあたりでローカットするには計算上「45μF(マイクロファラッド)」のコンデンサーが要る。

さて、こんな数値のコンデンサーは手元にないがどうしようか。

とりあえず、オーディオ仲間のNさん(大分市)に相談してみた。

「ああ、47μFのフランス製のコンデンサーならあるよ。」

「よろしかったら試してみたいので貸していただけませんか?」「いいよ!」と、話が成立。

47μFだと210ヘルツあたりでローカットできる計算になるのでピッタリ。

さっそくクルマで45分ほどの道をすっ飛ばして借り受けた。

想像以上に大きなコンデンサーだった。

さあ、道具は揃ったとばかり作業手順を反芻しながら次の日から作業に取り掛かった。

1 まずは「トライアクショム」(グッドマン)をバッフルごと外して2階の寝室へ運ぶ。代わりに「D123」(JBL:口径30センチ)を持って降りる。それほど広くもない寝室が次第にオーディオ機器に占領されているのを見るのはつらい(笑)。

以前は同居人から「オーディオ機器をいろんな部屋に持ち込まないで!」と口酸っぱく言われていたが、肝心のご本人の部屋にも趣味の「蘭」の花を沢山持ち込んでいるので文句を言える資格が無くなっているのはご愛嬌。これを「呉越同舟」というのかな?(笑)。

2 「D123」(バッフル付き)を共通のネジ穴(4か所)で箱に取りつける。次にムンドルフ(ドイツ)のコイルを使って「150ヘルツ」あたりでハイカットして結線する。これで低音域側は作業完了。

3 次に210ヘルツ以上を担当する80を裸(バッフル付き)のまま箱の上に載せて、プラス側のSPコードにコンデンサーを挿入する。もちろん両端はハンダ付け。

4 低音域側のハイカットが150ヘルツ、中高音域側のローカットが210ヘルツだが、このくらいの誤差はまったくの問題外で、2台のアンプ側のボリューム調整で何とでもなる。

両チャンネル合わせて1時間ほどで作業が完了した。

裸の80を駆動するには小出力の優しいアンプがいいだろうと、久しぶりに「171シングル」を引っ張り出した。

オール・ナス管で、前段管(左側)は「AC/HL=MH4」(英国マツダ:初期版)、出力管(中央)は「171」(トリタンフィラメント)、整流管(右側)は「OK-X213」(メッシュプレート)と、すべて1930年代前後の古典管で、持ち主が言うのも何だがオークションでもめったに手に入らない希少管ばかりである。

そして、低音域側(D123)の駆動は仲間から借りている「EL34のプッシュプル」である。

さあ、どんな音が飛び出すか胸をワクワクさせながら各機器をスイッチオンしてじっと耳を澄ました。

そして、極寒のなか紆余曲折を経ながらオーディオはどうしてこんなに楽しいんだろう!を実感することとなった(笑)。

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

いつぞやの「読売新聞」に掲載されていた記事を再掲してみよう。

ストラディバリウスといえば周知のとおり数あるヴァイオリンの中でも王様的な存在だが、この種のネタは旧くて新しいテーマとしてこれまでも度々提起されている。

その理由は「数億円もするヴァイオリンが、はたしてそれに見合う音を出しているのか?」の一点に尽きる。

煎じ詰めると「藝術的な価値をコストで割り切れるのか」というわけで、結論の出しようがない不毛の議論を性懲りも無く何度も何度も~(笑)。

この新聞記事では演奏者の正体が明かされていないところがポイントで、たとえば一流の演奏者が弾くのと二流の演奏者が弾くのとではいかなる名器であっても違った響きを出すのが当たり前だから随分と無茶な話のように思える。

ちなみに、ずっと以前に「名器ストラディバリウスの真価とは」と題して投稿したことがあるので、以下再掲しておこう。

音楽は「音」で成り立っているが、ご承知のとおりその「音」というのは物体の振動によって発生し、空気の振動として伝わっていく。

楽譜は読めなくても、せめて音響の原理ぐらいは理解しておこうと思って(今更、何だ!)読んでみたのが次の本。

「よく分かる音響の基本と仕組み」(2007年、岩宮真一郎著)

音の正体、聴覚の仕組み、など興味深い項目について分りやすく解説されていた。それに頁のところどころにはさんである”コラム”も面白い。193頁に以下のコラムがあった。

ヴァイオリンの世界では「ストラディバリウス」や「ガルネリ」といったいわゆる「名器」がとてつもない値段で取引されている。中には10億円以上のものがある。こういった神格化された名器の音は、はたしてその値段にふさわしいものだろうか。

きちんとした聴き比べ実験が試みられている。ストラディバリウス(数億円)、プレッセンダ(数千万円)、中級品(50万円)、低級品(5万円)の4種類のグレードのヴァイオリンが使われた。

一流の演奏家による演奏を録音し、被験者に何度も聴かしてそれぞれの音の特徴を覚えさせる。そして、音だけ聴かせてどの楽器かを回答させた。その結果、ストラディバリウスの正答率は53%だった。あまり高い正答率とはいえないが、全然分らないというものでもない。少なくとも「中級品」「低級品」と間違えることは少なかった。

「音の伸びがいい」「音の厚みがある」ことがストラディバリウスと判断する手がかりだったという。

ところがである。同じ被験者で生演奏で同じ実験をしたところ、正答率は22%に下がってしまった。これはほぼ偶然にあたる確率である。演奏者の素晴らしい演奏に聴き入ってしまい聴き比べがおろそかになってしまったのだろうか?名器の秘密に迫るのは難しそうだ。

以上のような内容だったが、この話、オーディオ的にみて実に興味深いものを含んでいるように思う。

電気回路を通した音では聴き分けられたものが、生の音では聴き分けられなかったいうのがポイント。

このことは目の前でじかに聴く音の瑞々しさ、生々しさは楽器のグレードの差でさえも簡単にカバーしてしまうことを示唆している。

したがって、オーディオにはあまり熱を入れず生の演奏会を重視する人たちがいるというのも一理あるのかもしれない。

さて、ストラディバリウスの真価は果たしてこの程度のものだろうか。

日本の女流ヴァイオリニスト千住真理子さんがストラディバリウスの中でも名品とされる「デュランティ」を手に入れられた経緯は、テレビの特集番組や著書「千住家にストラディバリが来た日」に詳しい。

テレビの映像で、彼女が「デュランティ」を手にしたときの上気してほんのりと頬に紅がさした顔がいまだに目に焼き付いて離れない。

千住さんによると、凡庸のヴァイオリンとはまったく響きが違い、いつまでも弾いていたいという気持ちにさせるそうである。

やはり、プロの演奏家にしか真価が分らないのが名器の秘密なのだろうか、なんて思っていたところ、逆に「ストラディヴァリは神話に過ぎない」とバッサリ一刀両断している本に出会った。

「贋作・盗作 音楽夜話」(2010.5.10)

著者の「玉木宏樹」氏は東京芸大の器楽科(ヴァイオリン)を卒業されて現在は音楽関係の仕事をされている方。

本書は表題からもお分かりのとおり、音楽の裏話を面白おかしく綴った本だが、その57頁から75頁まで「ヴァイオリンの贋作1~3」の中でこう述べてある。

「ではストラディヴァリは本当に名器なのでしょうか?私の結論から申し上げましょう。それは神話でしかありません。値段が高いからいい音がするわけではなく、300年も経った楽器はそろそろ寿命が近づいています」

「ヴァイオリンの高値構造というのは一部の海外悪徳業者と輸入代理店によってデッチ上げられたものですが、ヴァイオリニストというものは悲しいことに最初から自分独自の判断力を持つことを放棄させられています」

「ヴァイオリニストにとっての名器とはいちばん自分の身体にフィットして楽に音の出るものと決まっているはずなのに、その前にまずお金で判断してしまうのです」といった調子。

以上のとおりだが、芸術家としての千住さんの話もご尤もだと思うし、玉木さんのドライな説もなかなか説得力があり、どちらに妥当性があるのか結論を出すのがなかなか難しいが、この問題は冒頭に述べた「芸術的価値をコストで割り切れるのか」に帰するようで、つまるところ当のご本人の価値観に任せればそれで良し!

オーディオだって似たようなものだから(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →