前回からの続きです。

23日(土)から続いたこのシリーズもいよいよ最終回を迎えたが、ある意味では新たな「北国ルート」の始まりとなった。経緯を述べてみよう。

「北国の真空管博士」(以下、「博士」)に依頼した古典管の修理のうち、一番本数が多かったのが電圧増幅管「227」だった。

☆ 電圧増幅管「227」(8本)

写真を撮り忘れたので、このブログでも再々登場している「71Aプッシュプルアンプ」(以下「71APP」)の画像でいくと、右側の4本が「27」である。

オークションでお値段も手ごろだったし、あまり期待せずに無競争で落札したアンプだったが意外や意外、すこぶる音はよかった。思わぬ掘り出し物だと喜び、さらに欲が出て「27」を代えるともっと音が良くなるだろうと「227」を8本調達した。ちなみに「27」はST管で、「227」と3ケタ番号になると「ナス管」の表示となる。

1920年代の球でメッシュプレート型である。同型管で「メッシュ」に優る球はないので、さっそく差し替えたところ、盛大な「ブ~ン」というハム音が出てしまいガッカリ。てっきりこの「227」が劣化しているのだろうと直し込んでいたところ、今回の博士のご好意でチャンとした計測器で測定していただくことになった。その結果、1本がアウトで7本が使えると分かった。

そこで、博士の元から戻ってきた「227」を再度挿し込んで試聴テストしたところまたもや「ブ~ン」。博士に問い合わせた。「27と227は規格が違う別物ですかね?」

すると、たちどころに次のような回答が返ってきた。

「ナス型227とST型27は別物です。私は227を使う場合にはバラックでアンプを組みノイズ選別してから使っています。227は電極間の絶縁抵抗が低くチューブテスタで電極ショートテストが合格であってもノイズ選別で2~3割前後は使えない場合があります。

また、球の性格上ラジオの検波回路での使用で問題なければOKの球であり、227は当時非常に高価であったことから低周波増幅は安価な226で行っていました。RCAでさえ低周波増幅は226であり227の低周波増幅への使用例は殆どありません。AC点火では使えない227でもDC点火では問題無く使える場合があります。227に比して56のナス型の方がローノイズですのでお勧めしたいところですが、稀少なうえ高価です。

ST型の27は56や237など後に開発された球の技術をもとに作られていますので227よりもローノイズです。しかしST型の27は一部の球を除いてノイズ選別した227を超えることはできません。

227はヒーターとカソードの絶縁にセラミックスリーブを使用しているため点火に時間がかりますが熱惰性が大きく、エミッションの安定性は単純な折り返しヒーターの27では太刀打ちできないのです。310Aや350B等のWEの傍熱タイプの球がセラミックヒーターを採用しているのは有名ですね。

先日27STのメッシュプレートを出品しましたが、27STでは数少ないセラミックヒーターの球でした。」

ウ~ム、物凄い博識!

とうとう次のようにお願いすることとなった。

「どうしても227で聴いてみたいのでよろしかったら、一度71APPアンプを診てもらえませんか。ただし、とてもゴチャゴチャした配線です。一目見て、やる気を失われるかもしれないと危惧しています。けっして無理を言いません。あえなく撤退も想定の範囲内です。とはいえ、是非無理をしてほしいですね(笑)」

すると、快くご承諾していただいたうえに、「ご安心ください。多少のことには動じません。音質にはご不満が無いとのことですので、出来るだけ音質に影響する部分は温存するように致しましょう。とにもかくにも227が使えるよう知恵を絞ることにします。」

ありがたい!

送付した「71APP」が北国に到着したのは去る25日(月)のことだった。

さっそく博士から一報が入った。

「貴重な古典管を使用するにはあまりにも危険な状態ですので殆どの小物部品を外して再配線することにしました。部品配置にも問題がある部分はできるだけ修正します。26日中には仮配線を済ませ動作チェックを行い27日中には本配線を行い完成の予定です。」

「どうか思う存分、大ナタを振るってください。」と、即座に返した。阿吽の呼吸とはこういうことをいう(笑)。

「完成後に227を挿して試聴テストをしましたが、なかなか良い音で鳴ってますよ」と、博士。

この新装なった「71APPアンプ」が我が家に到着するのは今日(30日)の午前中である。

歳を取ってもこんなに胸がワクワクする事があるんだから、「僕は幸せだなあ~!」(笑)。

前回からの続きです。

北国の真空管博士(以下。「博士」)に診察を依頼した古典管のうち一番重要視していたのが次の出力管である。出力管といえば数ある用途の球のうちで花形的存在で、野球で言えばピッチャーみたいなもの。

☆ 出力管「UX171」

ご覧のとおり比較的小さな球だが、その秘めたる実力は凄い。もちろん自分が勝手に思うだけだが、この球に出会ったおかげで自分のオーディオ人生が一変したのだから感謝の念は尽きない。

何処が気に入ったかというと、まず素直でクセがない音質にある。再生帯域の凹凸が少ないのでどんなジャジャ馬のスピーカーでもうまく調教してしまう。それに音のスピード感がとても優れている。音声信号に対する応答性が遅いと、音像を処理しきれないままに次から次に音が重なり合って濁ってしまい、聴くのがイヤになってくるが、この球にはそれが微塵も感じられない。

ただし、出力が1ワット未満なので使うスピーカーは能率の高いもの、少なくとも95db以上に限られるし、プリアンプの選別も大切になる。

それにしても世の中にはパワー信仰がいまだに根強いが、どうしてそんなに大パワーが必要なのか、もう不思議で不思議で仕方がない(笑)。

しかし、実を言うと昔の自分がそうだった。ちょっとここでアンプ遍歴を述べてみよう。

始めはトランジスターアンプだった。トリオ、山水と使ってみたが乾き気味の中高音域に我慢できなくなって、真空管アンプへ転向。当時「黄金の組み合わせ」と言われたラックスの「SQ38FD」とタンノイの「ⅢLZ」を導入したところ、この38FDが食わせ物で、何と出力トランスが故障した。

「普通の使い方をしていて出力トランスが故障するなんてあってはならないことだ!」それ以降、ラックスの製品は絶対に使わないと固く心に誓った。その後、M&オースティンの「TVAー1」(KT88 プッシュプル」を使ってみたが粗っぽさにヘキヘキして最後にやっと「WE300B」と「PX25」に辿りついた。

巷間、名管とされる両者なので「まあ、こんなものか」と、思っていたが「171」を知って、ようやく十分な満足感を覚えるに至った次第。「171」の音に聴き慣れると、WE300BやPX25がかったるく感じるから不思議。ただし、これは我が家のシステム環境ではという条件付きなので念のため。

ただし「171」といってもその系統は実に幅広い。「博士」によるとこうである。

「171系はフィラメント電流のバリエーションが豊富で、私が知っているだけでもこれだけあります。」

この中で今回、診察をお願いしたのは「171 0.5A」である。通常の71A(0.25A)と比べて電流値が大きいので響きの方も随分豊かになる。これが、いわゆるトリタン球である。今や簡単に手に入る球ではない。

これまで、この「171」をせっせと集めてきたが、何せ90年前の球なので、ハズレが出てくるのは必然で何回も泣かされた、。急に音が出なくなったり、小さくなったり・・・。こういう球が手元に4本溜まったのでせめて1本でも生き返ればと「博士」に送付したところそのうち見事に1本が復活した。

復活の経緯について博士から次のようなコメントがあった。いささか専門的な話になるが紹介しておこう。

「171の再活性化について少々説明させていただきます。通常の酸化皮膜フィラメントの球であればエミ減球はエージングを行って復活を試みます。トリタン球の場合エージングしても殆どの場合復活はしません。どうしても再活性化という作業が必要なのです。

酸化皮膜フィラメントの球にならってトリタンフィラメントを控えめの電圧で点灯し長寿命化を試みれば、程なくトリウムイオンの供給不足に陥りエミ減状態になります。いったんエミ減に陥ったトリタン球は再活性化を行わなければエミッションを回復しません。

博士の「真空管の動作原理」についての薀蓄は果てしなく留まることを知らない!

前回からの続きです。

「北国の真空管博士」(以下、「博士」)に診察をお願いした故障中の古典管のリストを再掲しておこう。

「MH4(1本:メッシュプレート)、171(4本:トリタン仕様)、ML4(1本:メッシュプレート)、171AC(1本)、227(メッシュプレート(8本)、271A(1本、レイセオン・エンボス付き)、デ・フォレの471B(2本)」 計18本。

「何だ、知らない球ばかりじゃないか。一向に興味が湧かないなあ。」と、仰る方が大半だろう。それもそのはず、いずれも90年ほど前に製造された球なのでご存知ないのが当たり前。

しかし、読者の中でたった一人でも「真空管オーディオの真髄は1930年代前後の古典管にあり」と、記憶の片隅に留めてくれる方がいればそれで十分(笑)。

それにしても、これら18本のうち治療の結果によって本来の輝きを取り戻したのは13本という非常に高い確率だった。もはや廃棄するしかないと思っていた球がこんなに沢山生き返ったのだから小躍りして喜んだのは言うまでもない。

さて、到着当日(22日)のこと。慎重にカッターナイフで小包みの梱包を切り開く。厳重な梱包である。何せ精密加工された「ガラス製品」の運送なので梱包には念には念を入れ過ぎることはない。そして、中から見事に「縦置き」にされた真空管が現れ出でた。

この「縦置き」というのはたいへん重要な意味があるそうで、仲間から教えてもらったのでちょっと一言。

周知のとおり真空管は縦の振動には比較的強いが横の振動にはとても弱い。長距離運送の途中にはいきなり放り出されたりして乱暴な取扱いをされる事があるかもしれないので真空管の「横置き」の運送は厳禁なのだそうだ。

しかし、残念なことにオークションなどで落札した真空管の運送はまず十中八、九「横置き」である。こういう例を見ると「ハハーン、この人は真空管の取り扱いには素人かもねえ。」と、思った方がいいそうだ。とにかく、少しでも危険除去のために真空管を輸送するときは小包の上下を明示して「縦置き」に心がけましょうね~。

その点、さすがは真空管博士できちんと「縦置き」にされてあって抜かりはなかった!

さっそく、真空管ごとに容態の回復状況をテストさせてもらった。順番にいってみよう。

☆ 電圧増幅管「MH4」(メッシュプレート・タイプ)

1930年前後に製造されたものでブランドはマルコーニ(イギリス)。ご覧のとおりナス管とは違ってST管なのでやや風情が無い。

正面上部のプレート部分が通常の金属板と違ってメッシュ(網の目)状になっていることがお分かりいただけるだろうか。

「最初期に作られた球はプレートがメッシュ状になっていることが多いが、たいへんツクリが難しく歩留まりが悪いのでコスト削減のため、次第に大量生産向きの金属板状のプレートに変更されていくのが(業界の)慣わしである。もちろんメッシュ状の方が確実に音はいい。」

この部分については後日「関西の真空管博士」(M女史)から具体的に次のようなご指摘があったので紹介しておこう。

「最初は板プレートで、そのあとグリッドの放熱(ガス対策等)でメッシュになって、プレート損失をUPさせるためにメッシュにカーボン処理をしたりして、そんなこんなをしているうちに排気技術がUPして、板プレートに戻ります。この時の板プレートはカーボン処理やジルコニウム処理、アルミクラッド鋼板などです。その他に、特許の関係で意図的にメッシュにしたものもありました。」

この球は1年ほど前にとても信頼の置ける〇〇さん(業者)からオークションで落札したものだが、アンプに挿し込んでみると雑音が出てガッカリ。クレームをつけようかとも思ったがとても安価だったので返す気にもならず、まあ、飾りにでもしようかと保管していたものだ。

博士の診察結果によると次のとおり。

「MH4はグリッド引き出しピンのハンダ不良でした。現在ノイズも無く良い音で動作しています。MH4のSTタイプのメッシュプレートは稀少管ですので大事になさってください」

推察するに、おそらく経年劣化に加えて落札後の輸送中の振動でハンダの接触不良が起きたのだろう。とにかく専門家でないと修理不能のケースだった。

このメッシュプレートタイプは1本しかないので、これをレフトチャンネルに挿し込み、ライトチャンネルには通常の板プレートのMH4を挿し込んで音出しテストをやってみた。

ええ音やなあ!さすがにメッシュプレートだけあってレフト側から出てくる音の方が一段とクリアだが、先入観を持たないで聴くと区別がつかない方の方が多いと思う。むしろ左右違うブランドの球を挿し込んだ方がステレオ感が向上して聴きやすいという方もいたりして、オーディオに固定観念は禁物であることが分かる。いずれにしても、これで電圧増幅管の選択範囲が広がったので大助かり。

ちなみに、この電圧増幅管の「M族」(イギリス)はとても使いまえがあって楽しい。「M族」とは自分が勝手に付けた呼称である。

大きく分けると三種類あって、「ML4」「MHL4」「MH4」とありいずれもフィラメントの電圧4V、電流1A、プレート電圧は200Vでピンの形状と数(5本足)は同じなのでそれぞれ差し換えが利く。

違うのは「μ(ミュー)=増幅率」だけで、その違いによって型番が区分されている。たとえばML4のLは増幅率が「L=Low」、同様にMH4のHは「H=High」、そしてその中間が「MHL4」の「HL」というわけ。ちなみに4という数字は電圧4Vからきている。

ここで自分の手元にある「M族」を紹介しよう。

上段 ML4(μ=5前後)

左から「ML4メッシュプレート・タイプ」(オスラム)、「TT4」(ムラード)、「VTN・90」

中段 MHL(μ=20前後)

左から「MHL」(オスラム)、「VR38」

下段 MH4=AC/HL(μ=30前後)

左から「AC/HL」(英国マツダ:メタルシールド)、「AC/HL」(英国マツダ:クリアガラス)、「MH4」(前出)

音の傾向としては、μが低い「ML4」は音の重心がやや下がり、μが高い「MH4」は音の重心がやや上がり、「MHL4」は両者の中間といった感じ。

同じアンプを使うにしてもこれらの「M族」を差し替えることによってシステム環境に対応するための選択肢が広がるし、違った音色を楽しめることになり、真空管アンプならではの醍醐味が味わえる。

(後日、「ML4」と「MH4」の併用は危険ですよというご指摘があったのでご注意ください!)

昨日(22日)は1年半ぶりの胃カメラの日。

主治医の指示でやむなく受けたものだが、受診の結果「逆流性食道炎」の直りかけだった。

「自覚症状がありませんでしたか。」「はい、このところ何だかおかしかったです。先生、ガンではないでしょうね?」

「いいえ、違いますよ~。胃の方は綺麗なもんです。ハイ、記念写真です」と画像をくれた。

たしかに、食道の入り口の周囲の粘膜が一皮むけたようになっている。別に専用の薬をくれなかったのでそのまま放置してもいいと医師は判断したのだろう。まずはホッと一息。

自宅に戻って遅い朝食をとってしばらくすると玄関のチャイムがピンポ~ン。

おっ、意外に早く着いたな。待ちに待った宅配便の到着。

中身は修繕が済んだ古典管がドッサリ詰まっているのだ。以下、経緯を説明しよう。

年始早々に「北国の真空管博士」(以下、「博士」)から落札した「171」(最初期ヴァージョン)をきっかけにして、いろいろと博士からご教示をいただいている。

とにかく、古典管について信じられないほどの膨大で詳しい知識をお持ちである。貴重な文化遺産(古典管)を保護されている意味で自分にとっては人間国宝にも匹敵する方。仲間からも次のようなメールが届いた。

「真空管博士と呼べる様な人達は昔は全国に沢山いらっしゃったのでしょうが、今では稀少な存在になりましたね。いわば絶滅危惧種みたいなものですから、レッドブックに載せて真空管ファン達で保護しなくてはなりませんね(笑)。」

保護というとおこがましいので、ご迷惑にならない範囲で精一杯活用させていただき、世の中の古典管の啓発に少しでもお役にたてればという気持ちである。

真空管オーディオを詰めていくと、どうしても1930年代前後に製造された球に行きつくのだから仕方がない。

とはいえ、実を言うと実益も兼ねている(笑)。手元には華々しく脚光を浴びる古典管の陰に使い物にならなくなった球がドッサリある。

まさに「一将功成って万骨枯る」。1920年~1930年代の古典管に夢中になると、何せ90年ほど前の真空管だから、当たりハズレがあるのは当たり前。

たとえば急に音が小さくなったり、雑音がしたり、はてにはウンともスンとも言わなくなったりする。こういう古典管たちは

とうぜん元手もかかっているし捨て去るには忍びないのでずっと手元に保管している。

せっかく博士の知遇を得たこの機会に、この際これらの古典管をとりまとめて故障の原因を診てもらうおうと申し出た次第。

すると、「いいですよ。送ってください。診て差し上げます。」

「いやあ、ありがとうございます。感謝です。お言葉に甘えて送付させていただきます。」

送付したリストの中身は次のとおり。

「MH4(1本:メッシュプレート)、171(4本:トリタン仕様)、ML4(1本:メッシュプレート)、171AC(1本)、227(メッシュプレート(8本)、271A(1本、レイセオン・エンボス付き)、デ・フォレの471B(2本)」 計18本。

どうせ使えないのだから、たとえ1本でも蘇生できたら「御の字」というわけだが、何とほとんどの球が息を吹き返したのだからたまらない!

これらの球の病の原因と治療結果をそれぞれ述べてみよう。

以下、続く。

この正月、娘が帰省した時にいつものように持参してきたのが「このミステリがすごい!2016年版」(以下、「このミス」)。

父娘ともども大のミステリファンで、まあウマは合う方だと思っているが、ただし、もっとオーデイオに興味を持ってくれると言うことなし。そうすると愛用している機器や真空管を託して心おきなく「あの世」とやらに行ける・・。しかし、周囲を見回してもオーディオの後継者がいる仲間は皆無なのでこれは贅沢な悩みというものだろう。

それはさておき、「このミス」推薦の「2015年ベスト10」(国内版)を紹介しておこう。

1位 「王とサーカス」(米澤穂信) 2位 「戦場のコックたち」(深緑野分) 3位 「孤狼の血」(柚月裕子) 4位 「さよならの手口(若竹七海) 5位 「流」(東山彰良) 6位 「ミステリー・アリーナ」(深水黎一郎) 7位 「片桐大三郎とXYZの悲劇」(倉知淳) 8位 「鍵の掛かった男」(有栖川有栖) 9位 「血の弔旗」 10位 「オルゴーリェンヌ」(北山猛邦)

この中で読んだ本は皆無だが、新進作家については興味があるので作家名をしっかり頭に叩き込んだ。

そして数日前に図書館に出掛けたときにたまたま目についたのが「パレートの誤算」。著者は「柚月裕子」(ゆづきゆうこ)。

アレッ、この人たしか「このミス」のベスト10に入っていた作家だなあとさっそく手に取って冒頭からパラパラとめくってみるとなかなか面白そうなので借りてみた。

本格物のミステリだったが、とても面白かった。これまで50年以上古今東西のミステリを読み漁ってきたので作家の力量の程はおおよそ分かるが、この人は才能ありといっていい。

ネットに本書の感想・レヴューがあったので引用させてもらおう。

「市役所の生活保護を担当する新人ケースワーカーが主人公。ベテランの先輩が受給者の家庭訪問に行き、火事に巻き込まれる。事故か事件か。ヤクザが生保受給者を食い物にする貧困ビジネスなど、とても興味深く一気に読んだ。 」

「生活保護・貧困ビジネス・公務員汚職と社会派の話題を駆使して、こんなに読み応えのあるサスペンスに仕上げる柚月裕子さんの筆力はやはり凄いと思います。また働きアリの法則とも言われるパレートの法則を下地に、タイトルを『パレートの誤算』とし、クライマックスでこのタイトルの由来を述べているのも良いと思います。読ませどころ満載のサスペンスであっという間に読了してしまいました。」

「宮部みゆき」とは作風がちょっと違うかもしれないが、後継者としての資格十分の柚月さんの詳しい横顔が「このミス」にあったので引用させてもらおう。

1968年、岩手県生まれ。山形県在住。第7回「このミステリがすごい!」大賞を受賞し「臨床心理」にて2009年デヴュー。2013年「検事の本懐」で第15回大藪春彦賞を受賞。

今後とも要注目の女流ミステリ作家である。楽しみがまた増えた(笑)。

前回からの続きです。

昨日(19日)のブログ「我が家の三種の神器」を読んだ仲間からさっそく次のようなメールが入った。

「ブログ拝見しました。オールナス管アンプ良いですね!どんな音がするのか聴いてみたいです。しかし出力管が一番小振りと言うのも面白いですね(笑)。」

そうなんですよねえ。自分も思わず笑ってしまいました。しかし、我が家に限っては「small is beantiful」なんです~。

以下、おいおい、その理由を語ってみよう。

クルマでほんの10分ほどの所にお住いのYさんが我が家に試聴にお見えになったのは先週の16日(土)のことだった。この日のテーマは真空管の聴き比べなのでスピーカーを「AXIOM80」一本に絞った。極めてセンシティブなので、たちどころに真空管の音の差を明らかにしてくれるのがその理由。

はじめにYさんが一番のお好みのアンプから試聴に入った。

トランス結合タイプのアンプだがドライバー管はレイセオンの「71A」、出力管は「371」(トリタン仕様)、整流管はカニンガムの「380」(ナス管)という定番で初めに聴いていただいた。Yさんがお見えになるたびに聴かせているので熟知してある音である。

ひとしきり経って、今度は出力管を我が家の三種の神器のうちの「171」(以下、「最初期版」)へ、整流管をSPARTONの「480」(ナス管)に交換。

Yさん曰く「やっぱり違いますねえ。まるで別物です。この音になると我が家のトランジスターアンプでは出せない音です。」と、手ごたえを十分感じていただいた。

次にアンプを交換。どちらかといえばこれまで無視されてきたアンプである。

このアンプは昨年、Gさん(福岡)に頼んで、UTCのインターステージトランスを挿入してもらったものでシャーシの中に内蔵されている。そのおかげで音の奥行き感が一変したのには驚いた。ドライバー管はムラードの「ML4」(MHL4、AC/HLも使用可)、出力管は「171」(トリタン仕様)、整流管はカニンガムの「380」。

これらの球をすべて差し替えた。

オスラムのメッシュプレート型のML4、ほかの球は例によって「最初期版」と「480」というベストメンバー。

冒頭のメールにあったように、ドライバー管(一番左側)が出力管(真ん中)よりも大きいところが何とも面白い。

この音を聴かれたYさん、ウ~ンと唸られた。「両方のアンプの違いですが、前者がややお化粧をしている印象を受けました。その一方、こちらのアンプの方がありのままに原音を忠実に再生してくれている感じです。私はこちららのアンプの方が好みです。」

メッシュプレート型の「ML4」の威力は凄まじい。たったこれだけ差し替えるだけでアンプの評価が一変するのだから真空管アンプの奥の深さは計り知れない。ちなみに、お値段の方は6:1もの違いがあってこちらの方が断然安い(笑)。

そして、今度は18日(月)にお見えになったHさん(大分市)。

これは問答形式でいってみよう。ただし、以下の内容は「我が家のシステム環境では」という条件付きの話なのでどうか誤解無きように。

〇 「真空管を変えたくらいで音の違いなんてよく分からないという声をよく聞きますが、スピーカーがAXIOM80だからこんなに違いが分かるんですかね?」

「前段機器やアンプの性能も無視できませんが、やはりスピーカーの違いが一番大きいでしょうね。」

〇 「出力が1ワットにも満たないアンプでこの音とは驚きです。大きな真空管やトランスは必要ないのですか?」

「アンプはパワーだけでは測れないところがありますよ。なぜ私が小さな出力管やトランスをあえて使うかというと音のスピードなんです。音声信号に対する応答性の速さ、これがポイントです。WE300BやPX25などの球もときどき使いますが、どうしてもスピードの面で聴き劣りします。スピード感のない音で聴いているとすぐに飽きがきますからね。なぜ私たちが古典管を血眼になって探し回るのか、これでお分かりいただけたでしょう。」

そういうわけで、我が家のポリシーは「small is beautiful」なのである。

最後に、自分の心はいま次の選択肢のうちどちらを選ぶかで大きく揺れ動いている。

☆ 普段聴くときは並みの真空管を使用し、お盆と正月とお客さんが見えたときだけ「三種の神器」に差し替え「どうです、いい音でしょう」と自慢する。

☆ 普段聴くときは「三種の神器」を使用する。お客さんが見えたときは並みの真空管に差し替える。「血(お金)と汗と涙」を流して折角手に入れたこんな「いい音」を簡単に赤の他人に聴かせてたまるか!

さ~て、どちらにしようか(笑)。

「〇〇さんのところには次々にお宝が集まりますねえ!」と、オーディオ仲間から羨望のまなざしを受けている今日この頃。

そう言われてみると、そうかもしれない。ルンルン~(笑)

☆ SPARTONのメッシュプレート・タイプの「480」整流管

昨年末に手に入れたものだが、とにかく並みの80(整流管)と比べると雲泥の違いがある。メッシュプレートの凄さを満喫出来る逸品である。製造は1930年前後だが、「北国の真空管博士」によると、SPARTONに吸収合併された「CARDON」社の設備で製造されたものだそうで、このCARDON社というのは品質のいい球を作ることで知られたメーカー。CARDON社製の「585」(50同等管)といえば、今やマニア垂涎の幻の真空管である。

☆ 171(トリタン仕様)出力管の最初期型

このほど、「北国の真空管博士」からめでたく落札した「171」の最初期型ナス管(両脇の2本)。もちろんトリタン仕様である。最初期型の真空管のツクリがなぜ優れているのかは前回のブログ「古典管と近代管」で述べたとおり。製造時期は1920年代半ばといったところだろう。なにしろ出てくる音がけた外れである(笑)。

☆ オスラム製の電圧増幅管「ML4」(メッシュプレート)

この画像の左側に挿してある2本のナス管がそれである。つい最近手に入れたもので、これもメッシュプレート管で製造年代は1930年代。

ちなみに真ん中の2本は上記の「171」(最初期版)、右側は冒頭の「SPARTON」の「480」整流管である。

つまり、オール「ナス管」の勢揃いで、うち二つは「メッシュプレート」管!我が家の「三種の神器」が並ぶ様は壮観である。

また、その出てくる音たるや、物凄い。ベールが2枚も3枚もとれたようなスッキリ、爽やかさ。しかも、ふと音が鳴り止んだときのそこはかとなく漂う静けさと雰囲気は筆舌に尽くしがたい。

読者から「また、いつものようにコイツの大げさな自慢話が始まった」と思われるのが関の山なので(笑)、強力な「生き証人」(2人)に登場していただこう。

それは16日(土)にお見えになったYさん(別府市)、そして18日(月)にお見えになったHさん(大分市)。

以下、続く。

仲間から借りていた「管球王国」(No76:2015 SPRING)を読んでいたら次のような記事があった。

141頁に「オーディオは生まれたときが完成形で、それ以降は経済性を上げるための技術だ」。オーディオという言葉をを真空管に置き換えれば合点がいく。こう述べているのは真空管の泰山北斗として有名な「新(あたらし)」氏である。

ついては、前々回のブログ「寒い国からやってきた古典管」の中でこういう記事を書かせてもらった。

「なぜ真空管の初期版がいいかというと、開発者の情熱が集約されていることはもちろんだが、デモンストレーション用の使命として、関係機関にアピールする必要があるので材料などを厳選して製作するものの、いったん採用されると、後は材料などや製作過程を省略してコストダウンし開発費用を回収するのだそうだ。」

「一介の市井の徒」の発言とは違って、なにしろ「新」氏の言だから説得力に大きな違いがある(笑)。初期の真空管をこよなく愛する者にとって百万の味方を得た思いがしている。

それにしても本書の内容を見ると、いかにも近代管が古典管と伍して立派な音を出せるかのように書かれているので驚く。こう言っては何だが、いろんなことが商売として成り立つように仕組まれていることが推し量られるのである。

そもそも、今どき質のいい真空管を作るというのはとても無理な相談なのである。

たとえばガラス管の内側に飛んでいるゲッターは、管内に残留する酸素、窒素、二酸化炭素、一酸化炭素、水素などを吸着する大切な役目を担っているが、このゲッターというのが大変な曲者で今や適した材料が手に入らないとのことで、製造過程での最後のネックになっているとのこと。

自分も恥ずかしながら近代管をいろいろ利用してきたが、古典管に比べるといずれも音の重心がやや腰高だったし、3年以内のうち2本に1本の割合で故障するという憂き目にあってきた。

そういうことをきちんと分かったうえで近代管を利用するならいいのだが、まるで古典管以上に性能がいいみたいな書き方をしているのを見ると、これは「罪つくりだなあ」と思うのである。

しかし、オーディオは聴感上、気分が占める割合も無視できない。「イワシの頭も信心から」「あばたもえくぼ」で、「近代管は素晴らしい音がする」と思い込めば、それはそれでいいのかもしれない。

ま、これも要らん世話か!(笑)

現在、テレビやネットで「SMAP」が解散するのどうので持ちきり。

「SMAP」ってなんだっけ?(笑)

つい、かっての名指揮者ブルーノ・ワルターの言葉を思い出した。(「音楽と道徳」についての講演記録より)

「いまや芸術に対して社会生活の中で今までよりも低い平面が割り当てられるようになって、その平面では芸術と日常的な娯楽との水準の相違はほとんど存在しない。

本来芸術作品が持っている人の心を動かし魂を高揚させる働きに代わり、単なる気晴らしとか暇つぶしのための娯楽が追い求められている。

これらは<文明>の発達によりテレビやラジオを通じて洪水のように流れ、いわゆる<時代の趣味>に迎合することに汲々としている。

こうなると文明は文化の僕(しもべ)ではなくて敵であり、しかもこの敵は味方の顔をして文化の陣営にいるだけに危険なのだ。」

「SMAP」もいいんだろうが、少しでもクラシック音楽に親しむ方が増えることを望む。

「音楽は哲学よりもさらに高い啓示だ」と語ったのはベートーヴェンだ。

いい音楽をいい音で~。音楽評論家とオーディオ評論家さん、しっかりしてくれ。

ま、要らん世話だが(笑)。

スパイ小説の大御所ジョン・ル・カレ」(イギリス)の代表作に「寒い国から帰ってきたスパイ」(The spy who came in from cold」)という小説がある。

およそ50年ほど前のミステリーだが当時世界的なベストセラーになったので記憶にある方がいるかもしれない。東西冷戦のさなかで、二重スパイの暗躍と真相を知らされないまま捨石にされたスパイの悲しい結末を描いた作品で映画化もされている。

表題のなかの「寒い国」という語感がとても利いていて、いかにもスリルとサスペンスを彷彿とさせるが、これが「暖かい国」という表現だと、いっぺんに興ざめしてしまうから不思議(笑)。

ちなみに、現代では東西冷戦を背景にした諜報活動ははるか過去の話となりテロの時代になってしまった。知的ゲームというよりは時間、場所を問わず剥き出しの暴力となり、さらには根幹に宗教の問題が絡んでいてとてもミステリの題材にはなり難い。

さて、本題に移ろう。スパイならぬ古典管の話で「寒い国からやってきた古典管」。

前々回のブログ「北国の真空管博士からの落札」(2016.1.9)に記載したように、このたび幸運にも落札できた「171」真空管の初期版(1920年代製ペア、以下「初期版」)。

発送元が遠方の北国なので南国九州までは延べ4日はかかるだろうと踏んでいたところ、10日(日)の昼ごろに早くも到着。何だ、これでは関東からの発送と変わりないとうれしい悲鳴。

さっそく梱包を開けて拝見。さすがに「北国の真空管博士」からの出品物だけあって、ピン先4本の先端処理がきちんと再ハンダされていて実に綺麗な仕上がりぶり。入札者から厚い信頼を受けているのも“むべなるかな”。取引件数が1000件近くにも上るが「悪い評価」が1件もないのだから驚く。

さっそく試聴テストに移った。

テスト盤は名花ボベスコが弾く「ヴィオッティのヴァイオリン協奏曲第22番の第二楽章」。作曲家ブラームスがこれを聴いてたいへんな創作意欲を掻き立てられたという名曲中の名曲だがこれほど甘くて美しくて切ないメロディをほかに知らない。

なお、ほかのヴァイオリン奏者たとえばアッカルド盤やグリュミオー盤を手に入れて聴いてみたが、この曲に限ってはボベスコでないとダメ(笑)。

スピーカーはもちろん「AXIOM80」で微妙な音の差異をこれほど克明に表現できるユニットをいまだに知らない。

はじめにこれまで挿し込んでいた「371」(トリタン仕様)でひとしきり聴いてから、「エージングは済んでます」とのことだったので今回の「初期版」に差し替えて音出し。はたして初期版とそれ以後の製造のものとではどのくらい違うんだろう。

全神経を耳に集中して緊張の一瞬だが、音が出た途端に明らかにオケの人数が増えているのが分かった!情報量が違うようだ。さすがは初期版。

次に、さらに欲が出てこれまで挿していたカニンガムの整流管「380」(ナス管)を昨年末に手に入れたSPARTONの整流管「480」(ナス管のメッシュプレート)に挿し替えてみた。これによって、明らかに音の艶や透明感がグ~ンと向上。

「371」出力管の初期版とメッシュプレートの整流管「480」による情報量と質の相乗効果はもの凄い!

試聴結果を報告するように言われていたので、すぐにKさんにご注進。

「筆舌に尽くしがたいほど素晴らしいですよ。ぜひ一度聴いていただきたいですね。」「そうですか。明日(11日)は行けそうですがいかがでしょう。」「もちろんOKですよ」。

初期版とメッシュプレートの整流管、両者の人を引き付ける吸引力はすさまじいものがある(笑)。

当日、最初に聴いていただいたのは「371」シングルアンプで、スピーカーは「AXIOM80」。

試聴結果の結論からいくとKさん曰く「これは型番は同じでもまったく別物ですね。大切にされるといいですよ。さらにメッシュプレートの整流管には驚きました。透明感といい、艶といい、音の浸透力がまるっきり違います。これを持ってある方はとても少ないですよ。私が持って帰りたいほどです。」と、大好評。

来たる2月にはKさん邸で試聴会を開催するので「この480を持参してレイセオンのエンボス付き280と一騎打ちをやりましょう」と固く約束した。ちなみにKさんはこのレイセオンのエンボス付き280を6本所有されているほどの大のレイセオンファンである。

真空管アンプはどんなにいい出力管を使っていても、上質の整流管を使ってやらなければ本来の能力を発揮できないので、もしかして真空管道楽の行き着くところは整流管なのかもしれないという気がしてきた。

なお、なぜ真空管の初期版がいいかというと、開発者の情熱が集約されていることはもちろんだが、デモンストレーション用の使命として、関係機関にアピールする必要があるので材料などを厳選して製作するものの、いったん採用されると、後は材料などを落としてコストダウンし開発費用を回収するのだそうだ。

これは真空管に限らずスピーカーだってそうで、たとえば「AXIOM80」でも、最初期版にはチコ・マグネットが採用されているが、二次、三次ともなるとツクリが段々と劣化していくのは周知の事実。

アンプだって次から次に型番を変更していくタイプがあるが、性能を向上させるというよりも逆にコストダウンを図って開発経費を回収していく例だってあるかもしれない。くれぐれも騙されませんように(笑)~。

最後に、「71」関係ではもう1台ある「171」アンプを聴いていただいた。

「これは私が大好きな45の音にとても似てますよ。」とKさん。

「実は現在ドライバー管に使っているTT4(ムラード)の代わりにメッシュプレートのML4(オスラム)が手に入りそうなんです。1930年代製造の稀少管だそうで楽しみです。」

そして、この稀少管が運よく手に入ったのは昨日(13日)のことだった。

以下、続く。

去る9日(土)は新年明けて早々のオーディオ開きで「AXIOM80」愛好家の集いとなった。

今回の開催地は福岡市内の中心部にお住いのSさん宅。長年東京に単身赴任されていたSさんの任地が昨年の4月から地元福岡になったのに伴いこうして開催の運びとなったわけだが早いものでもう9回目を迎えた。

開催の趣旨を一口で言えば「3人寄れば文殊の知恵で、オーディオのいろんなノウハウを交換する会」である。

目指す山の頂は一つだが三者三様で好みも微妙に違うし、機器も違うし、それぞれ登り道が違っているのでとても刺激を受ける。さらにそれぞれの取り組みを通じて「人間探究の場」となるのがとても興味深い。

さて、別府から福岡まで行くのに当然高速道の利用となるが、当日一番心配したのが道路の凍結。今年は周知のように暖冬異変が続いているが、7日あたりから急に寒気が下りてきてグ~ンと冷えてきた。早朝の8時出発を予定していたので内心ヒヤヒヤだったが、実際に大きな山場の湯布院~九重(ここのえ)辺りにさしかかっても外気温は1度だったが、道路状況が良くて快調に飛ばせた。

Kさん宅を経由してSさん宅に着いたのが10時50分ごろだった。

事前にSさんから機器の状況をお伺いしたところでは「前回(10月)のときは新しく導入したレコードプレイヤーの930ST(EMT)のイコライザーアンプをオーバーホールしたばかりだったのですが、ようやくエージングが進んで馴染んできました。」とのことだった。

そういうわけで前回の延長線の音だろうと、やや気楽に(?)構えてお伺いしたわけだが、さすがにSさん、満を持して強力な秘密兵器のもと、虎視眈々と我らを待ち構えていた(笑)。

それはカートリッジ。前回のときはオリジナルの「TSD15」が付けてあったが、今回はトーレンスの「MCH1」に入れ替わっていた。自分は今のところレコードとはまったく縁がないのでMCH1と聞いてもサッパリだが、とても稀少なカートリッジらしい。

はじめにローラ・ボベスコが弾くヴァイオリン協奏曲(ベートーヴェン)を聴かせていただいたが、何というバランスのとれた佇まいと美しい音色なんだろう。思わず胸を打たれて「これはとてもデジタルでは出せそうにない音ですね」と、つい口走ってしまった。しまった!(笑)。

まあ、我が家の場合では飛びっきり録音のいいSACDのときにどうにか対峙できそうな感じかな~。

新しいカートリッジの威力に驚嘆しつつ、後はKさんが持参されたものを交えて次から次にレコード三昧。

「カンターテ・ドミノ」「シベリウス交響曲2番(モントゥー指揮)」「ヴィオッティのV協奏曲22番(ボベスコ)」「第九(イッセルシュテット指揮)」「ハンガリー狂詩曲(ストコフスキー)」「バッハのV協奏曲(シェリング)」「モーツァルトのV協奏曲(グリュミオー)」「パガニーニの奇想曲(リッチ)」「バッハのフーガの技法(レオンハルト)、最後にジャズで「ジョンコルトレーン&ジョニー・ハートマン」

おっと、カートリッジの印象が強力だったのでシステムの紹介をウッカリするところだった。

アンプは不変の「PP5/400(英国マツダ)のシングル」(モノ×2台)

スピーカーも不変のタンノイ・シルヴァー(コーナーヨーク)と「AXIOM80」

この日は「AXIOM80」よりも、むしろタンノイ・シルヴァーの方が大活躍だった。取り分けオークストラではシルヴァーの威力が余すところなく発揮された。

周知のように「ブラック → シルヴァー → レッド → ゴールド → HPD」と変遷したタンノイのユニットだが、真空管と同じで古くなればなるほど音が良くなる。

そして、途中からアンプの整流管を交換。

Sさんの依頼を受けて別府市内在住のMさんから調達してこの日に持参したものだが、右がムラードの「IW4-500」左が「ブライマーの「R3」だが、今回はムラードに差し替え。

「かなり変わりましたね。これまでのものよりもムラードの方が一枚上ですね」で衆議一決。トランスポーターとして胸を撫で下ろした。

ちなみに、供給元のMさんは古典管の埋蔵量が半端ではなく、自分の中では「南国の真空管博士」と秘かに位置付けている。

これで「北国の真空管博士」のMさん、「関西の真空管博士」のMさん、「南国の真空管博士」のMさんと揃ったが全員頭文字がマ行なのが偶然の一致(笑)。ただし、ほかにもきっと全国各地に真空管博士が散在されていることだろう。

「何時間聴いても聴き疲れしない音ですね」と、名残惜しかったが帰り道の凍結が心配だったので13時40分ごろに辞去した。

帰りの車中でKさんと話したことだった。「今日はSさん宅の音に心から感心しました。こうして3人でお互いに刺激しあう事はとてもいいことですね」

すると「そうですよ。仲間がいい音を出してくれるととても楽しくなりますね。これも元はといえば〇〇さん(自分のこと)がdCSの<エルガー プラス>を購入したせいですよ。あれから我々の目の色が変わりましたからね。」

自分が仲間たちのレベルアップに貢献できたとすればこの上ない喜びだが・・。

帰宅してから「無事到着しました。」のメールに対しSさんからの返信にはこうあった。

「冷え込んで来ていたので無事にお帰りになられて何よりです。我が家も今のところ思い描く音に近づきつつはありますが、この先どの様な落とし穴があるか心配です。この会も目指す方向は似ていながら、三者三様の音を追求していて面白いですね。

お二人の音には何時も愕然とさせられつつ鼓舞されています。これからもお互いに切磋琢磨ですね。次回のKさん邸で聴くウェスタンの真空管を使った新しいアンプとレコードの音も楽しみです。最後になりましたが、真空管の運搬ありがとうございました。」

「凄い真空管が出品されてますね。」

すると、「そうですね。気が付かれましたか。出品者があの北国の真空管博士ですからまず間違いのない逸品でしょう。」と、オーディ仲間のKさん(福岡)。

「もう二度と手に入りそうもない球なので、入札額が天井知らずになっても是非落札するつもりです。(入札を)ぜひ私に譲ってくれませんか。」

「分かりました。ご健闘を祈ってます。」と、Kさんが快く了承してくれた。

これが出品されたときの画像で、真ん中の球が通常の出回っているタイプで両脇の球が今回出品されたもの。ちょっと見には区別が分からないが、よくご覧になると黒いソケットの部分の長さが違っているのが一目瞭然。

この球は現在、自分が一番愛用しているものだが、真ん中のタイプについてはこれまで苦労の末にようやく8本ほどかき集めたものの、この両脇のタイプはお目にかかったことが無い。最初期型というから垂涎の的である。ちなみに自分の経験では古典管の場合は初期の生産になればなるほど音が良くなる。

また、この球はなにしろ100年ほど前の古い産物なので、ハズレが当然つきまとう。ハイリスク・ハイリターンというわけだが、これまでに既に2本オシャカにしているので、予備だけは沢山持っておきたいところ。

オークションの解説にはこうあった。

「米GE製の古典出力管、UX171とCX371の最初期型をセットで出品いたします。トリタンフィラメントであるUX171とCX371は非常に希少な古典管ですが、ロングベースの最初期型は更に希少な激レア球です。2枚目に通常ベースのUX171を中央に配した比較写真を掲載します。

Gmテスト

以上のとおりだが、さすがに「北国の真空管博士」(以下「博士」)だけあって、チューブテスターが「TV7」ではないところにミソがある。

落札日は7日(木)の夜だった。いつもの就寝時刻をはるかに過ぎているので、予想落札価格の2倍の値段をつけて「これでダメなら諦めがつく」と覚悟を決めて、あとは白河夜船。

翌朝、一番にパソコンのメール欄を覗いてみると「出品者からの連絡」という文字が目に躍った。バンザ~イ。しかもお値段が予想した価格の6割程度でこれまた二重の喜びに包まれた(笑)。

そして、出品者からの連絡文を拝見すると「過去の落札商品を拝見したら、SPARTONの整流管480がありました。もしかして音楽&オーディオの小部屋さんではありませんか?時折り、ブログを拝見してます。」とあるではないか!

すぐに返信。「いやあ、どうも、どうも~。仰る通り、音楽&オーディオの小部屋の〇〇と申します。あの有名な〇〇さんから落札できてたいへん光栄です。今後ともよろしくお願いします。」

漏れ聞くところによると、博士は真空管の型番を聞いただけでプレート電圧とか電流値の規格がスラスラと飛び出してくるというから、恐るべき方である。

「これら2本は当方でエージング済みです。トリタン球の取り扱いについて故浅野勇氏の受け売りを一つ。酸化皮膜フィラメントと違ってフィラメントの規格電圧以下で使うとかえって短命とのことです。以下・・・・」と、詳細にご教示していただいた。

8日(金)の午前中に振り込み完了して、即日、球を送付していただき、我が家への到着は北国からなので10日(日)の夕方近くになるだろう。はたしてどういう音が出てくれるのか、楽しみ~。

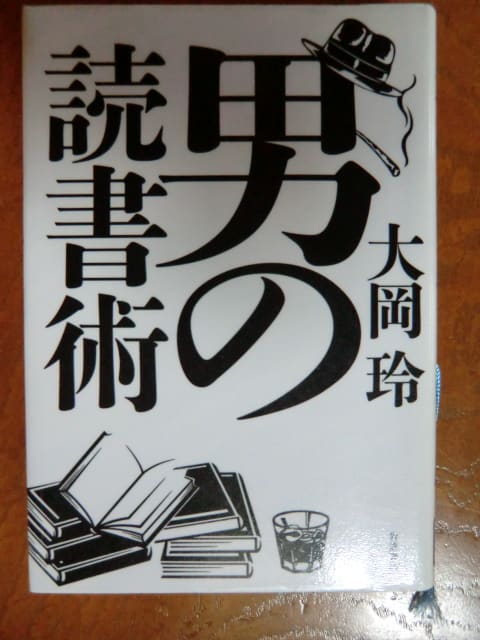

昨年末に図書館から借りてきた本の中に「男の読書術」というのがあった。

著者の「大岡 玲(あきら)」さんは過去に芥川賞を受賞された方だが、そんなことよりも以前NHKの釣り番組でフライフィッシングの見事な腕前を披露されていたので親しみを覚え、以後見かけた本はかならず手に取るようにしている。

本書は様々な作家の著作をアトランダムに取り上げて書評を行ったものだが、ネット上に読者から寄せられた感想文として「この本を読んでいるとどれもこれも読みたくなってくる。わくわくさせてくれるのだ。こんなレヴューが書ければ、と思わずうなってしまう。プロの凄さを思い知らされる、そんな一冊です。 」と、あったがたしかにこうしてブログに書くのが恥ずかしくなるほどの熟達した表現力には参ってしまう。

そういう中、沢山の書評のうち「死を哲学する」(中島義道:岩波書店)というのがあって、その冒頭に掲げられた一節の紹介に思わず惹き込まれた。

「すべての人は生まれた瞬間に<百年のうちに死刑は執行される。しかし、その方法は伝えない>という残酷極まりない有罪判決を受けるのです。」

この世の中で「新しい生命の誕生」に喜ばない人はまずいないが、こういうネガティブな考え方もある。しかし、たしかに事実には違いないが何だか身も蓋もない話。

新年を迎えたばかりなのに、けっしてふさわしい話題とは思わないが誰でも避けては通れないのが「死」。今は亡き心理学者の「河合隼雄(はやお)」さんが「一流の芸術作品はその底流に死を内在させている」と、語っていた。

「死」については古来、いろんな識者が持論を展開している。

まずは、モーツァルトから。

☆ 「死は最上の真実な友達」

モーツァルトは手紙魔で後世に膨大な書簡を遺したが、父親あての手紙の中の一節にこうある。

「死は人間たちの最上の真実な友だという考えにすっかり慣れております。・・・僕はまだ若いが、恐らく明日はもうこの世にはいまいと考えずに床にはいったことはありませぬ。しかも、僕を知っているものは、誰も、僕が付き合いの上で、陰気だとか悲しげだとか言えるものはないはずです。僕は、この幸福を神に感謝しております」。

この文章は死期を目前にした手紙ではない。それどころか、まさにアブラの乗り切った円熟期に書かれたもので、こういう生死を超越した人間を思い浮かべながら、あの奇跡のような傑作群に耳を傾けることはけっして無意味とは思えないのだ。

次に我らが「兼好法師」のご登場である。あの有名な随筆「徒然草」の中の一節にこうある。

☆ 「死は予期していないときに後ろから迫る」

「春が終わって夏になり、夏が終わって秋が来るというのではない。春は既に夏の気配を感じさせ、夏は既に秋へと通じており、秋はすぐに肌寒い天気となり・・・・、枯れ葉が落ちるというのも葉が落ちてから芽をつけるのではなく、木々で兆している新芽に堪えきれずに葉が落ちるのだ。 初春を迎える新芽の気を、内部に蓄えているが故に、枯れ葉はあっという間に落ちてしまう。

『生・老・病・死』が移り変わることも、この自然の推移と似ている。四季にはそれでも、定まった順序がある。だが、死期は順序を待つということもない。死は、必ずしも前より来るのではなくて、いつも背後に迫っているのだ。人は皆、死ぬ事を知ってはいるが、死は急には来ないものと思い込んでいるものの、死はいつの間にか予期していない時に後ろから迫る。沖の干潟は遥か彼方にあるけれど、潮は磯のほうから満ちてくるのである。」

死は予期していないときに後ろからやってくるとはたいへん困った話。

そうだ!明日があるなんて思わない方がいい。今のうちに手に入れた稀少な真空管を苛めに苛め抜いて早くオシャカにしてしまおう…(笑)。

前回からの続きです。

「USBメモリ」を挿し込んだマランツのネットワークオーディオプレイヤー「NAー11S1」とDAコンバーター「エルガー プラス」(dCS)との間の接続ケーブルを光ケーブルから同軸ケーブルに取り換えたところ、音の力強さに格段の差が出た。

「ケーブル次第でこんなに変わるもんですか!これならCDと遜色があまりないですよ。こうなると、もう光ケーブルは使えませんね。」

この効果をさらに確認するために、今度はプリアンプの入力を切り替えて第二システムの試聴に移ったが、より一段とクリヤーにその差が出た結果となった。途中からはテストソースをYさんが持参されたSACDに変えた。

「長岡鉄男」(故人)さんとはこれまた懐かしい。中高年世代のオーディオマニアでこの方を知らないとモグリだと言われても仕方がない。非常に挑戦的な方で、いろんな種類のスピーカーの自作などを通じて当時のオーディオ界に新風を吹き込まれた方である。まあ、考え方の違いでいろいろ敵も多かったようだが死者に鞭打つことは止めておこう(笑)。

それにしても、このSACD盤は優秀録音でいろんな曲目が入っているオムニバス形式なのでテスト盤としてはもってこいだった。

第二システムで一番気になっていたのが「AXIOM300」にJBLの「075ツィーター」を追加していたことだったが、Yさんによると「まったく違和感がありませんよ。むしろ付け加えて正解でしょう。」

ああ、良かった!

最後にようやくYさんの待ちに待った第一システム「AXIOM80」の試聴へ。

Yさんがなぜ足繁く我が家にお見えになるのか、その一番の理由は何といっても「AXIOM80」を聴くためである。持ち主が言うのも何だが、まるで麻薬のような魅力を秘めたスピーカーでいったんその魔力に取りつかれると、耳から追い出すのにひと苦労すること請け合い。

ちょっと話が逸れるが耳から入った記憶と目から入った記憶、人間にとっていったいどちらがより鮮明に残るかは非常に興味深い。目の記憶には「残像」という表現があるが耳の記憶にはピッタリ当てはまる表現が無いのでちょっと不利かも。

しかし、音だけではなくて台詞を伴っていれば耳の記憶が有利かもしれない。皆さん思い当たる節があるのでは(笑)。ま、総合的には脳の全体機能に行き着くのだろう。

戻って、この「AXIOM80」はメチャ神経質なユニットなので下手な鳴らし方をすると「キンキン、キャンキャン」といって制御できないジャジャ馬のようになる。アンプやエンクロージャーの欠陥をモロに出すので組み合わせるときには細心の注意が要るし、使いこなしにしてもプリアンプの低音ブースト機能を一目盛上げただけで音がにわかに曇って「NO」とはっきり拒絶するほどの我が儘娘である。

この日も初めから「AXIOM80」を聴きたそうだったYさんだが、その特徴を際立たせるためにいつもわざわざ後回しにしている。

いよいよ真打登場というわけだが、じっと耳を澄まされていたYさん、「繊細さが他のスピーカーとはまるで違いますね。音の一音一音の歯切れの良さがとても素晴らしい」と呟くように一言。

SACDの中でマタイ受難曲のコーラス部分に入ってから、「ひとつアンプの整流管を替えてみましょうか」と、カニンガムの「380」から昨年末に手に入れたSPARTONの「480」(メッシュプレート)に交換してみた。昨年末頃に試聴されたときにもその差に驚かれていたが再度の確認である。

「音響空間がひときわ大きくなり、明らかにコーラスの声の艶が増しましたよ。」

相変わらず鋭い耳の持ち主であるYさんだが、全体を振り返って「前段機器からプリアンプ、パワーアンプ、スピーカーと、どれひとつ手を抜いていないのがよく分かりました。とりわけプリアンプの効果が大きいみたいです。出力トランスにファインメット・コアを使ってあるのが利いてますね。」

これまでの我が家のシステムの酸いも甘いも日頃から熟知してあるので、その変化にも非常に敏なYさんならではのご感想だろう。

かくして新年早々の試聴会は滞りなく終了した。最後に「371」アンプの前で二人で胡坐をかきながらアンプ談義をしたが、Yさん「今年は真空管アンプを考えてみようかな~」と、ポツリ洩らされた。

「トランジスタと違って球をいろいろ入れ替えながら音の変化を楽しめますよ。ぜひ真空管アンプにしましょうよ」と、強力に誘惑したが、はたしてその首尾や如何(笑)。

29日(火)から帰省していた娘が3日(日)の早朝、勤務地に出発したので、からかう相手がいなくなりすっかり張り合いが無くなってしまったが、こういう時こそ「音楽&オーディオ」の出番。

「正月3が日はゆったり」のイメージからするとやや気が引けるが、ご近所のYさんに連絡してみた。

「いかがお過ごしですか。よろしかったら出てきませんか。」

すると「ブラブラしてますよ。いつもの時間でいいですか?」「ハイ、それではお待ちしてま~す。」

以心伝心とはこのことか!ちなみに、我が家ではYさんのことを「1時半の男」と呼んでいる。もちろん、ご本人には内緒だが(笑)。

なお、こうして試聴会を呼びかける時の心境だがホスト側からしてみるといろいろある。

たとえば「どうです、我が家の音はたいへんいい音でしょう」という「自慢・誇示型」から、「どしどしシステムのアラを見つけて遠慮なく忠告してください」という、「自虐型」(?)まで両極端だ。

我が家の場合はもちろん後者である。Yさんは自宅のシステムにもたいへんお金をかけておられるが実際にクラウン並みのお値段のフルートを実演されるほどの方だし、しかも遠慮なくシステムのアラを指摘されるのでたいへん頼りになる存在。

以下、試聴の模様を記載する前にシステムの概要を述べておこう。何しろ使うアンプが日変わりメニューみたいにクルクル変わるので後日のためにしっかり記録しておかないと忘れてしまう。

まず共通部分はこれ。ちなみにアンプ関連はプリもパワーもすべて真空管式。

CDトランスポート「ヴェルディ・ラ・スカラ」(dCS) → DAコンバーター「エルガー プラス」(dCS)→ プリアンプ「大西プリ」

ご覧のとおりデジタル機器は時代遅れの産物だが、新品に入れ替えるとなると家庭崩壊につながるのは必至なのでここは「忍の一字」である(笑)。

第一システム

パワーアンプ「371シングル」 → スピーカー グッドマン「AXIOM80」(初期版)

第二システム

パワーアンプ「71Aプッシュプル」 → スピーカー グッドマン「300」+JBL「075」ツィーター

第三システム

パワーアンプ「PP5/400シングル」 → スピーカー「フィリップスの口径30センチのット」(アルニコ・マグネット:ウェストミンスターの箱入り)

はじめに第三システムから聴いていただいた。テストCDはダイアナ・クラールの「ライブ・イン・パリス」。

「やっぱりフルレンジは安心して聴けますね~」と、Yさん。

オーディオは「シンプル イズ ベスト」の観点から「フルレンジに始まってフルレンジに終わる」という至言があるが、まあ、音に周波数レンジを求めるのなら2ウェイ~3ウェイ、ハーモニーを求めるのならフルレンジが手っ取り早いということだろう。ただし、歳を取ると高音域が段々聴きづらくなるので「フルレンジ」は理に適っているとはいえる。

そのうちYさんがやおらポケットから取り出されたのがUSBメモリで、「この中にライブ・イン・パリスが入ってますよ」。

「それは面白い。CDとUSBメモリのどちらがいいのか聴き比べをやってみましょうよ。」と、すぐに応じた。

マランツのネットワーク・オーディオ・プレイヤー「NA-11S1」にUSBメモリを挿し込み、DAコンバーター部分は「エルガー プラス」を使うことにした。その間の接続コードはまず「光ケーブル」(TOS Link)にしてみた。

すると「何だか、USBメモリの方が腰高の音になって力感が無いですね」と、両者の意見が一致した。

すかさずYさんからご提案があって「我が家で光ケーブルを使ったときと同じ現象です。同軸ケーブルに交換した方がずっといいと思いますよ。デジタル機器はケーブル次第でコロッと音が変わりますからね。」

よし、それならと、いったん「NAー11S1」の電源を落としてから光ケーブルを引っこ抜いて同軸デジタルコード(サエク:DB-α/6N)に交換。

この画像の右側のケーブルがそうだが、おどろおどろしい金属のアタッチメントが両端に付いている代物で昨年オークションで何気なく面白そうだと落札したもの。

入れ替えた結果、あまりの違いに二人とも驚いた!

以下、続く。

右のランキングに参加しています。上記の内容が気に入った方だけ、ポチッとクリックを。