先日、クラシック専門チャンネル「クラシカ・ジャパン」(CS放送)で「ヘルベルト・フォン・カラヤン~その目指した美の世界~」(1時間40分)という番組を放映していた。

カラヤン(1908~1989)といえば没後25年にもなり、そろそろ忘却の彼方に去りつつある指揮者である。

以前のブログで「フルトヴェングラーとカラヤン」という本を紹介したが、その中でベルリン・フィルの旧楽団員が、「フルトヴェングラーは今でも愛好者が沢山いるが、カラヤンは段々忘れ去られつつある。どちらが優れた指揮者かはもう結論が出ている。」と述べていたことが印象に残っている。

どんな指揮者でもフルトヴェングラーと比べるのは酷というものだが、カラヤンは世界最高峰のベルリンフィルの常任指揮者としてクラシックの一時代を画した功労者であることは疑いを容れないので、この際録画したうえでじっくり観賞してみた。

この番組は当時カラヤンと共演した演奏家や家族が登場して思い出を語るドキュメンタリー形式だったが、いろんなエピソードが次から次に登場してきてクラシックファンにとってはたまらない番組だった。

たとえば当時一世を風靡したヤノヴィッツ(ソプラノ、魔笛の王女役)やルートヴィッヒ(メゾソプラノ、大地の歌)など、高齢にもかかわらず元気な姿で登場してきて実に懐かしかったが、とりわけ興味を惹かれたのが番組中程の娘さんの次の言葉だった。

「父の涙を一度だけ見たことがあります。ザルツブルグでキーシンの演奏を聴いた父はとても感動していました。」(曲目はチャイコフスキーのピアノ協奏曲1番。指揮「カラヤン」、ピアノ「キーシン」、オーケストラ「ベルリン・フィルハーモニー」)

キーシンは当時のことを番組の中で次のように語っている。

「カラヤンと握手したら小柄な人なのに手はとても大きくみえました。そして体はとても“きゃしゃ”なのに握手は力強いものでした。彼が黒いメガネの奥から刺すような視線で私を見ているのを感じました。演奏の後、彼は無言でした。私が彼と皆の方へ数歩近づくと彼は私に投げキスを、そしてメガネを外し目をハンカチで拭いたのです。」

カラヤン夫人も「彼とは30年間暮らしているけれど、こんなに感動した姿は初めて見たわ」と証言する。

そして、再びキーシンは語る。

「帰るときにカラヤンはそこに来ていた私の母に近づき、握手して私を指さし“天才です”と言いました。私は評価を期待して弾いたわけではありません。私の意思を超えた何かがカラヤンによって引き出されたのです。私の中に眠っていた何かが目覚めたのです。」

演奏時のキーシンはこの映像で見る限り非常に若くて10代後半の少年のように映るが、この若さで天下のカラヤンを泣かせたのだからその才能にはまったく恐れ入る。

そういえば、渡欧して指揮者チェビリダッケやスイトナーに師事し、現在プロの音楽家として活躍している高校時代の同級生O君がキーシンの演奏を評して次のように過去のブログに登載していた。

『<素晴らしい>という言葉を忘れてしまうほどに「自然な」音楽。どこにも何の無理も誇張も頑張りもアピールもありません・・・・。音楽という言葉すら忘れてしまいそうです。ピアノという楽器と音楽と自分という存在と思いとの全てが重なるわずかな一点を捉えて、その一点から一分さえもぶれることのない演奏スタイル。このようなピアニストは世界中探してもキーシンただ一人しかいないでしょう。仰ぎ見る大天才と言うべきでしょう、うれしい事ですね、こういう人が存在しているということは・・・。』

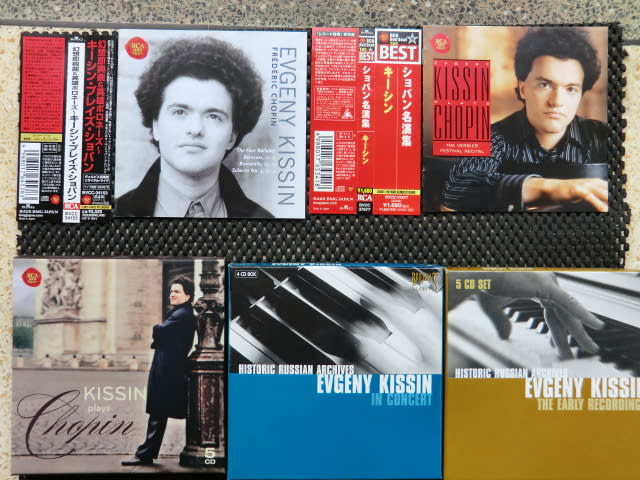

そういうわけで、「芸術の秋」にふさわしく、久しぶりにこの「仰ぎ見る大天才」の演奏を聴いてみようかといくつかのCDを引っ張り出してみた。

ここ2~3日、集中して聴いてみたが、たしかに心を打たれる名演には違いないものの不思議なのはどうしてこうもショパンの作品の録音が多いのだろうか。所詮、彼の音楽は二流なのに、これでは才能の浪費というものだ。二流という言葉が悪ければ、聴いた後に何も残らない音楽とでも言い換えようか(笑)。

なぜモーツァルトの「ピアノ・ソナタ全曲」やドビュッシーの「前奏曲集」、それからベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタ32番(作品111)を録音しないのだろう。これらを是非キーシンの演奏で聴いてみたい~。

最後に、この番組の中でカラヤンがリハーサルのときにワーグナーの音楽について語った言葉が印象に残っている。

「ワーグナーの音楽は演奏不可能だとよく言われるが、彼なりの根拠はある。出来るだけ多くの音符を懸命に演奏すればざわめく背景のような響きになり炎がシュッという音に聴こえるんだ。ではピッコロも一緒に・・・。これ(ワルキューレ」第三楽章)は、まさにベルリンフィルのための曲目だ。ワーグナーが“私の思い通りにこの作品が演奏されたら危険過ぎて禁止される”と言った意味が初めて分かった。」

実演でさえ困難を極めるのだから、オーディオ・システムでの再生ともなると“推して知るべし”でワーグナーの音楽は危険がいっぱい。しかし実に魅力的だ~(笑)。