先日、久しぶりにロンドンへ行きました。

スコットランドの田舎から行くと、ほんと、おのぼりさんですね。

…うわー、大都会だあ!…あっちキョロキョロ、こっちキョロキョロ…

おのぼりさんのことを「カントリー・バンプキン」って言うけど、僕は冗談で「カントリー・パンプキン」と言ってます。

ロンドンで、時間があれば必ず寄るのが、トラファルガー広場にある「ナショナル・ギャラリー」です。

その圧巻の展示内容には、毎回、我を忘れる。事実、我を忘れて、帰りの電車に乗り遅れたことがありました。

いつも、その作品の前で動けなくなるのが「ターナー」です。あの、光と水、そしてその陰影の表現は他にはないと思う。

同じ「光と影」でも、レンブラントとは全然タッチが違います。

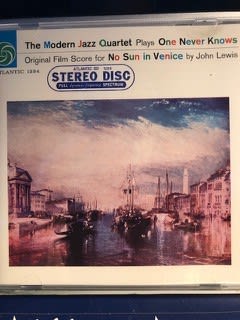

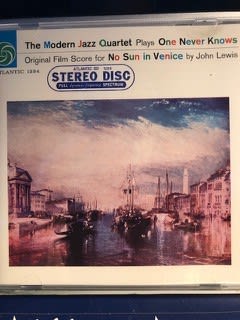

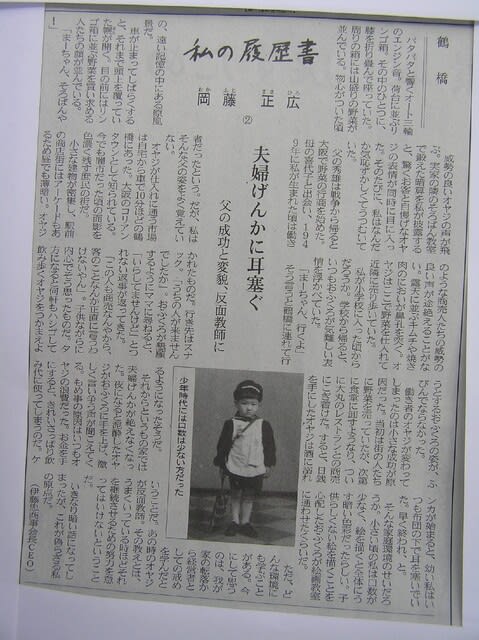

英国の画家ターナーを知ったのはレコードジャケットだった。

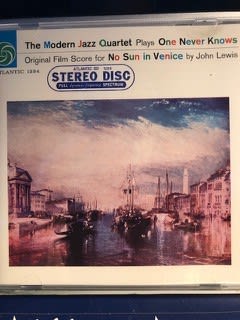

かなり昔、そのLPジャケットの絵を見た僕は、即、レジにそのレコードを持っていった。ジャケットの裏には、ベニスを描いたその素晴らしい絵がターナー作だと書いてあった。

さらに、MJQ (モダンジャズカルテット)によるその演奏「One Never Knows(人知れず…)」も、ストーリー性を帯びた実に素晴らしいもので、今でもちょくちょくCDで聴いています。その中の一曲「ベニス」では、ドラムのコニー・ケイが、スティックではなく、ブラシでスネアドラムを擦り(こすり)、ザーッ…ザーッ…と水の音を表現している。見事な職人芸ですね。

今回、そのナショナルギャラリーのお隣りの「ポートレイト・ギャラリー」を初めて訪れた。ポートレイト、つまり肖像画です。

歴史上の人物や有名人など、貴族趣味を感じる作品が圧倒的に多く、市井(しせい)の人々を描写した作品はない。ま、当然かもね。

ナショナル・ギャラリー同様、入場無料だけど、僕にすれば一回訪れたら十分です。

英国の美術館・博物館は、特別な催しを除いて、通常、入場は無料です。でも、僕は、毎回、少しだけど寄付金を置いてきます。だってさあ、素晴らしい多くの作品群…タダだなんて罰が当たりますがな。

英国の美術館・博物館は入場無料だけど、英国は医療も無料です。この事実に、国としての矜持あるいはポリシーを感じると言うと大袈裟やろか?

さて、実は、そのポートレイトなんだけど…

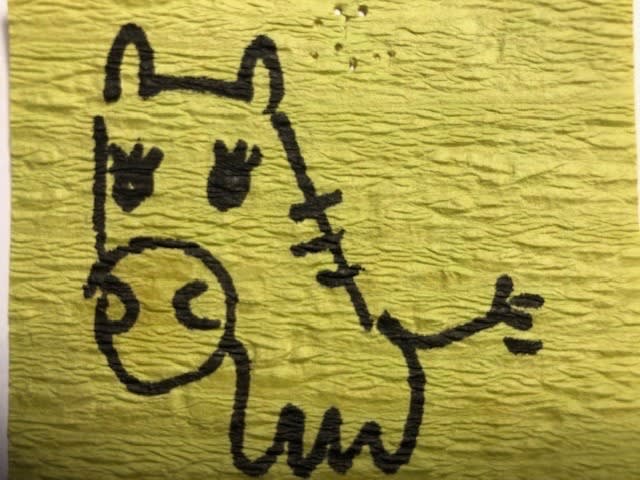

僕の娘たち、くれあとらうざ(ローザ)…この二人、かなり絵が上手なんです。くれあがパステルで描いたローザなど、表情を実に上手く捉えている。

そのローザが初めて描いた油絵など、その巧みで精緻な描写に写真だと思ったほどです。

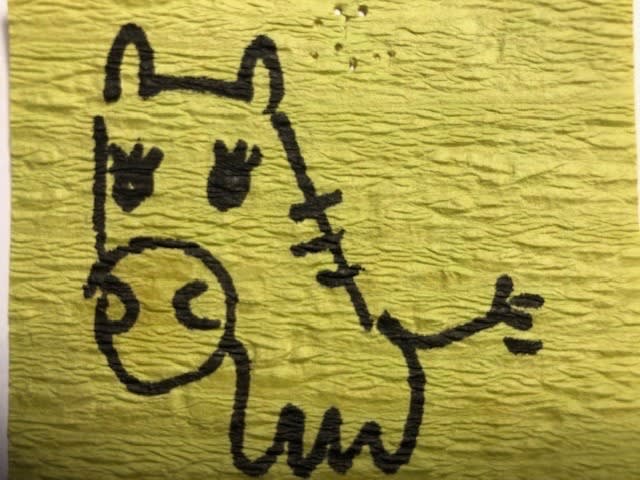

で、ローザが描いたウマ、つまり、僕のポートレイトがあるんやけど、まつ毛が長くてさあ、ちょっと可愛いんだよね。照れちゃうなあ。

あとでお送りするけど、どんなポートレイトか、ちょっと想像しておいて下さいませませ。

複製画をよく見ると、CDの写真が反転していることが分かる。単なるミス?

追伸

クリックをお願いね →