前回からの続きです。

今年(2020年)後半に入ってヒット作の4番目は機器同士をつなぐケーブルです。

4 「LAN素材」による「RCA」及び「SP」ケーブル

そもそものきっかけはメル友の「I」さんだった。ジャズ好きでとてもオーディオに熱心な方だし、工夫溢れるシステムの構成も納得の一言なのでその「お耳」には絶大の信頼を置いているが、メールの中で「使って良かった」とされていたのが「LAN素材」によるケーブルだった。

作成者は「I」さんのオーディオ仲間の「T」さんで、このTさん宅の音がこれまた素晴らしいと、いつも「I」さんから聞かされているので、それほどならと作ってもらうことにした。

オーディオの道具はその種類のいずれを問わず「耳」がたしかな作成者に頼むに限りますね(笑)。

とりあえず2ペア作ってもらって、試聴したところアンプから余計な音が付帯せずありのままの音、いわば「素顔美人」とでも言うべき形容がピッタリ当てはまるような音が出てきたので思わず小躍りした。

これで我が家のすべての真空管アンプが生き返るような思いがしたのは言うまでもない(笑)。

すぐに追加注文し、合計では5ペアのRCAケーブルを、そして2ペアのSPケーブル(4m)を作成してもらって現在でもこよなく愛用中。

オーディオ仲間も絶賛で「私も作ってもらいます」というほどだった(笑)。コスパからいくと今年一番の収穫でしょう。

5 CDの音が良くなるアクセサリー

これも前述したTさんのブログの中で紹介してあったので、ためらうことなく購入したところたしかに効果あり!

CDの上に載せて上から重しをするだけだが明らかに上質の音になる。これまでCDを取り込んだ「ブルーレイレコーダー」とCDトラポの音に顕著な差が認められなかったが、このカーボンファイバーを噛ませると明らかにCDトラポの方に軍配が上がった。

音が良くなる原因は「振動防止に効果あり」だそうです(Tさん)。

6 たった1枚のCD再生から始まったオーディオ改革

このCDの第二トラック「タラント~ソンソンセラ」のフラメンコ・ダンサーの床を踏み締める「ドスン・ガツン」の音の再生がオーディオシステムの改革へと繋がったのだから「音楽ソフト」の重要性に改めて思いを深くした次第。

これをきっかけに、スピーカー「ウェストミンスター」(改)の低音域を「280ヘルツ」から「150ヘルツ」(-6db/oct)にして、サブウアーファー化したところ驚くべきサウンドが登場したのである。

まあ、自分独りでかってに「粋(いき)」がっていれば世話はないですけどね(笑)。

ところで、先日のNHKのBS放送で「ヒューマニエンス~40億年のたくらみ・聴覚~」という番組を観た。

人間の五感のうち、聴覚に焦点を当てて長い人類の歴史の中でどう発展してきたかという興味深い番組だったが、出席されていた指揮者の「佐渡 裕」さんが述べておられたのは人間の耳にとって一番重要な周波数帯域は声の再生と密接に関係する「200~4千ヘルツ」だそうだ。

敷衍するとオーディオシステムだってこの帯域を何ら違和感なく自然な音に聴こえるように再生するのが基本であり、これがいわば「基礎編」というべきものだろう。

そして「200ヘルツ以下」と「4000ヘルツ以上」の再生が「応用編」と位置付けられても何ら異論はないと思う。

ただし、この「応用編」ともなると「基礎編」の何倍もの「血(お金)と汗(手間)と涙」が要るのがオーディオ愛好家の宿命ですね(笑)。

そこでの話だが、この基幹となる「200~4000ヘルツ」の周波数帯域には「音が濁るのでマグネットの違うSPユニットをコイルやコンデンサーあるいはチャンデバなどのネットワークを使って混ぜ合わせないほうがいい」というのが私の個人的な意見です。

言い換えると、クロスオーヴァーの設定に当たっては、200ヘルツ以下、あるいは4000ヘルツ以上とするのが理に適っているはず。

ただし、ジャズの再生は「何でもあり」なので特にこだわる必要なし。

問題はクラシックの再生で「ハーモニー」が命なのでこの「200~4000ヘルツ」の帯域に少しでも音を濁らせる要素があるとちょっと拙い!

たとえば、ここで俎上に載せるのがあの「タンノイ」である。クラシック向きのスピーカーとして愛用されている方も多いと思うが自分はどうしてもこの音に馴染めなかった。どこか不自然なのである。

そして、ようやくその原因の一つがクロスが1000ヘルツに設定されていることに思い至った次第。

まあ、音は好き好きなので気に入ってさえいればそれでいいのだが、タンノイの中古品がオークションで溢れかえっている現状を鑑みると、その辺に一因があるような気がしてならない。

「もっと工夫の余地あり」といえば我田引水かな(笑)~。

以上、これで今年の記事はお終いです。ご愛読ありがとうございました。

この1年間、硬軟織り交ぜて言いたい放題、やりたい放題に投稿させていただきましたが、「グーブログ・ランキング」の順位が年々向上しているのも読者の皆様のおかげです。

どうか良いお年を迎えられますように~。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

いよいよ今年も残すところ今日(28日)を入れて僅か4日。

この1年は「コロナ禍」のせいで、さぞや「人生の歯車」が狂った方が多かったことでしょう。

どうやらワクチンが期待できそうだし、「冬来たりなば春遠からじ」の心境でいくしかありませんね。

さて、年末恒例としてこの1年間(2020年)を振り返りめぼしい効果があったオーディオ機器あるいはシステム変更点を挙げてみよう。

ただし、どなたにも覚えがあると思うが、購入あるいは変更当座は良かったものの、その後時間の経過とともに「それほどでもなかった」という例が山ほどあるが、現在に至ってもまったく色褪せることなく使用中のものに絞ってみた。

ちなみに、時間という厳しい「ふるい」にかけられてもしぶとく生き残っていくのがほんとうの芸術作品でしょうよ。

それでは、それぞれの効果の順番はつけ難いので、時系列でいかせてもらおう。まず前半戦から~。

1 プリアンプの手直し

プリアンプは音質に多大の影響を与えるので、常に気を配っている。これまでいろんなプリアンプを使ってきたが、ようやく落ち着いたのが仲間に作ってもらった「マランツ7型」。

使用真空管は「BRIMAR」(STC)の「12AX7」(3本)。なかなか気に入った音が出ていたものの、それでも「もっと良くなるかもしれない」と、欲を出してボリュームを「東京光音」製に、セレクタースイッチを「セイデン」製に変更したところ、「さらに良くなった」のだからたまらない(笑)。

「ボリューム」の改良は盲点だと思いますよ!

2 ワーフェデールのSPユニット「スーパー10」の購入

口径25センチの「スーパー10」だが、オークションで落札してみるとほぼ新品同様だったのには驚いた。

別に使う当てもなくマグネットが「重量級の赤帯」ということで乗り気になっただけだが、いざ手に入れてみると、さてどうしようか。

試しに、裸で「ウェストミンスター」(改)の上に載せてフルレンジで鳴らしてみたところ、「コーン型」ユニットなのに「まるでホーン型のように音が飛んできますね」(仲間談)。これも強力なマグネットのおかげでしょう。

サブウーファーも同じワーフェデールの「スーパー12」(口径30センチ)だし音色が合っているのも強み。

とにかく「スピード」感が抜群で、ジャズさえもいとも簡単にこなしてくれるのはありがたい。

このユニットが無いと我が家の「ウェストミンスター」(改)は間違いなく崩壊する(笑)。

3 仮想アース

「仮想アース」に関する記事は、今でも過去記事ランキングに毎日顔を出すほどの人気振りで、そもそも長崎の方から次のようなメールをいただいたのが始まりだった。

「仮想アースの件でメールさせていただきました。アースラインノイズの吸収効果等があるそうです。オカルトかと思いましたが、廉価で手軽に試せることから、ステンレスタワシ数個で試作したところ、思いのほかの効果がありました。

ガラスケース等にステンレスタワシと銅板の電極を詰め込み、アース線などで機器のシャーシやアース端子に接続するだけです。

現在、DACのUSBアースとパワーアンプのSP端子(マイナス)に接続しています。

ウッドベースが「ボン・ボン」から「グオン・グオン」に、シンバルが「チン・チン」から「シャン・シャン」に化けました。稚拙な表現ですみません。

数千円程度でできますので、チャンデバのGND等に試されてはいかがでしょうか。また、真空管アンプで効果が確認できれば仮想アースの理解が進みます。

これらの一連の仮想アースは、安全アース(地球の地中)作用の代用ではございません。ただ、音質アップを狙った試行錯誤によるアイデア品です。

測定値、理論などには全く行き届いておりません。純粋に、なぜか音が良くなる的な ”ユニーク発想品” です(それもお使い機材や環境により、必ずのお約束は出来ません)。

新しもの好きなのですぐに飛びついたが、紆余曲折があったものの最終的には仲間から大瓶の仮想アースを2個作ってもらいそれぞれ2台のプリアンプに繋いでいる。

その効果となると定かではないが少なくともSN比に関して不足を感じたことがないので「現状良し」としている。

以下、後半戦へと続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

作家の「村上春樹」さんが書かれた文章の中に次のような一節がある。

「死んだ人や動物に対して、僕らがしてあげられるほとんど唯一のことは忘れないで覚えておいてあげることです」。

日頃から気に入った言葉や文章に出会うと、こまめにメモしているがこれはその中でも筆頭候補である。

私事でまことに恐縮だが9年前の9月に94歳11か月で大往生した母のことを今でもときどき憶い出す。

享年としてはまあ不足はないにしても、いろんな方の話を伺うと「生きているうちにああしてあげればよかった、こうしてやればよかった」と悔いが残るそうで、逝った年齢には関係なく子供というものは親のこととなるといつも後悔するものらしい。

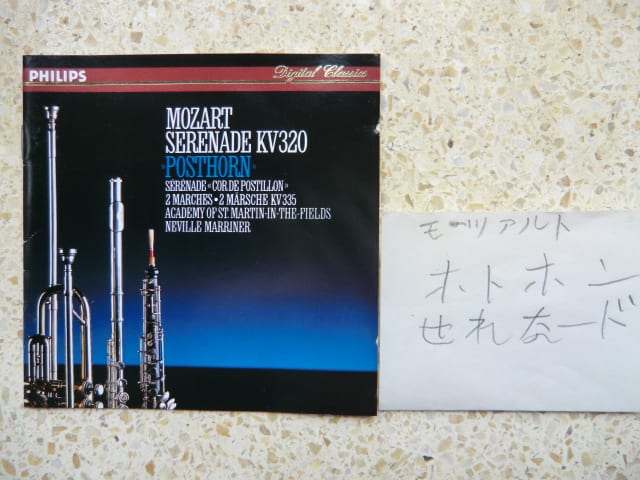

昨日も寒風の中を二階のベランダで目を瞑って日光浴していると、何とはなしに母のことが偲ばれてふと思い出したのがモーツァルトの「ホトホンせれなード」事件。

経緯を記してみよう。

もう30年前ぐらいになるだろうか、NHKのBSハイの深夜番組でオペラを放映していた。長大なオペラの場合、3分程度の幕間休憩というのがあり、そのときに間奏曲として演奏されている曲目が実に心に沁みてきた。

こんこんと尽きせぬ泉が湧き出てくるようなごく自然な楽想で、これは絶対にモーツァルトの作品だと確信したが、如何せん曲名が分からない。

普段はそのまま聞き流して忘却の彼方になるのだが、あまりに強烈に印象に残ったので地元のNHK放送局に、放送があった時間帯をもとに問い合わせてみたところ、当然、すぐに曲名が判明するわけでもなく、ご親切にも「後日、返答します」ということになった。

当時は仕事に追われる毎日で残業続きのため家を留守にすることが多かったが、NHKからの回答を受けてくれたのが同居中の老母だった。

「NHKから電話があったよ」と、帰宅後に母からメモを渡され、そこに書いてあったのが「モーツァルト ホトホンセレナーど」。

「ウ~ン、ホトホンとはありえない言葉で、これではちょっと分からないなあ!」と、ため息をもらしつつ、もうはっきりと覚えていないがきっと自分で再度NHKに問い合わせたと思う。

そして、ようやく具体的に判明した曲名が「セレナード第9番ニ長調 K.320 ポストホルン」。

急いでネヴィル・マリナー指揮のCDを取り寄せて聴いてみたところ、気に入った間奏曲に該当する部分は、同セレナードの第3楽章「Concertante(Andannte grazioso)」(9.02分間)だった。

「モーツァルトの音楽、ここに極まれり」と、胸を打たれるほどの旋律で、これを聴くと「ホッ」として、心痛、愁いなどあらゆるマイナスの心理状態をはるかに超越させてくれる心境になる。音楽の効用はいろいろあるんだろうが、これが一番である。

昨日(25日)の夕方はこのCDを聴き耽った。当時の(母の)不自由だった手で書かれた「金釘流の文字」(画像右下)も今となってはたいへん懐かしい思い出だ。よくぞ捨てずにこれまで保管しておいたものだと我ながら感心する(笑)。

終わりに、冒頭の話に戻って人間はすべて生命に限りがあるが、自分が逝った後に身内を除いてどれだけの人の記憶に残っているかと考えると何だか儚くなる。

このブログだって遅かれ早かれ店仕舞いのときがきっとやってくる。

せめて、「そういえば、昔、モーツァルト狂いでオーディオに随分熱心な奴がいたなあ~」と、ときには思い出してくれる人が一人でもいてくれたら本望だが、はたして?(笑)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

お待たせしました~。前々回のオーディオ仲間との「真空管アンプ試聴会」の続きです。

「6AR6=6098シングルアンプ」の次は「PX25シングル」アンプの登場。

このアンプを購入してからもう25年ぐらいになるだろうか。どこかかしこに不満が出てくるし、己の使いこなしの未熟さも手伝うしで、専門家に改造をお願いすること延べ4回くらいにはなる。

今のところ落ち着いているが、基本的には「インターステージトランス」(UTCのA19)の性能に不足はないものの、もっと容量が増えたら「ベター」といったところかな。

球の構成のうち大切な整流管は「WE422A」(1958年製)を奮発し、出力管は英国製の「PX25」(ナス管)だが、音のいい3極管型の出力管として10年ほど前はアメリカの「WE300B」と並び称されていたほどだが、近年ではお値段的に「WE300B」の後塵を拝するようになった。

どうして人気が凋落したのかはよく分からないが、音質的に引けは取らないと思うものの「丈夫さ」の点では明らかに「WE300B」の方に軍配が上がるのでそのせいかな。

いずれにしても比較的リーズナブルなお値段で手に入れやすくなったのは喜ぶべきこと。

ちなみに、このPX25の上級管として「PP5/400」(英国マツダ:初期版)も持っているが、現在のインターステージトランスでは役不足「?」と大切に待機保存中である。

このアンプも前段管(ドライバー管)次第でくるくる音が変わる。これまで常用していたのはやや低音域に比重を置いた「GSXー112」(アメリカ:トリタンフィラメント)だったが、今回のテストでは中高音域にメリハリのある「3A/109B」(STC:画像左)に代えてみた。

すると、これが大当たり!

オーディオ仲間のYさんが「これならいつも聴かせてもらっているWE300Bアンプとそれほど遜色がありませんよ!とても瑞々しい音です。」

「STC」の優秀さはもちろんだが、おそらくプリアンプ(マランツ7型:3本の球はいずれもBRIMARの12AX7)との相性やRCAケーブルとSPケーブル(いずれもLAN素材)との相乗効果ということになるのだろう。

関係の方々に感謝です!

そして最後に登場したのは、真打の「WE300Bシングル」アンプ。

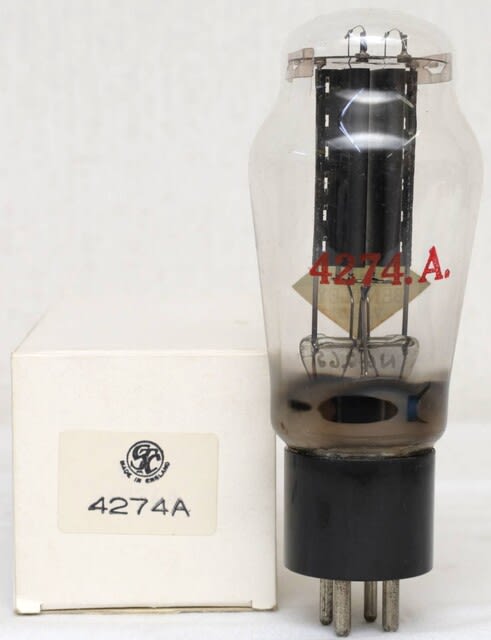

球の構成は整流管に「4274A」(STC)、前段管は71A(レイセオン)、出力管は「WE300B」(1988年製)のラインアップ。

そして各真空管の「ヒーター回路」は別々になっているのがミソ。

トランス類は入力トランスが「HAー100X」(UTC)、インターステージトランスは「HA-106」(UTC)、出力トランスは個人の手巻きによるもの。

そして、シャーシは「漏れ磁界」に強い厚さ2mmの銅板を使っている。

「300Bアンプはインターステージトランスに何を使うかで勝負が決まります」とは「北国の真空管博士」の弁だが、その点、我が家の「HA-106」は理想的な逸品だそうだ。ただし、オークションにもめったに出ないしもう入手するのは無理とのこと。

したがって、万一「インター・・」が断線したらこのアンプは価値が半減するので毎日がヒヤヒヤの連続である(笑)。

今回の試聴会も相変わらず信頼に応えてくれた。

「とても端正な音の一言に尽きますね。PX25アンプよりも音像が一段とシャープになって焦点(フォーカス)がピタリと決まる感じです。音の粒立ちも素晴らしいし、これはもう完璧な音ですよ!」と仲間。

何だか自慢話みたいになってしまったが、「ありのまま」を記載しているのでどうかお許しを(笑)。

さて、この原稿を書いている時点でこの試聴会から1週間以上経っているのだが、毎日出番となっているのは「PX25」アンプの方である。

さすがに「WE300Bアンプ」は何だか勿体なくてなかなか使う気になれない。

つくづく「貧乏性」だねえ(笑)。

そして、最後になるが現在仲間からお借りしている「EL34プッシュプル」アンプ。

低音域(150ヘルツ以下)再生の専用アンプとしてもう2週間ほど使っているが、お値段も大したことがないし使用されている真空管も近代管だし、そのうち何らかの破綻を見せることだろうと悠長に構えていたらどうして、どうして・・。

ちょっと欲が出てきて、ありふれた電源ケーブルを手持ちの「キンバー」ケーブルに交換したらすぐに耳ざとい仲間が気が付いた。

「アレッ、音に締まりが出てきました。何か代えませんでしたか?」

ギャフン!

それにしても、低音域専用だけなら近代管でも十分いけそう。言い換えると、古典管の持ち味というのは中高音域にあるようですよ。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

読者の方々にとってはブログ・ランキングの順位なんてどうでもいいことだろうが、書いてる本人にとってはせっかく作成した記事なので出来るだけ多くの人に見てもらいたいという願望が無いと言ったら嘘になりますなあ(笑)。

そこでだが、ありがたいことにこのところこのブログのアクセス数がやたらに増えていて「グー・ブログ・ランキング」(参加者300万人)の順位がウナギ上りなのである。

たとえば、週別ランキングでは先々週が「330位」だったのが先週(12月13日~19日)では「280位」とグ~ンとアップ。

200番台に到達したのはブログ開始から14年間の中で初めての快挙である。

もちろん人気タレントでもなし、「音楽&オーディオ」という極めてマイナーな分野で勝負しているので「よくぞまあ」と、自分で自分を褒めてやりたいくらい(笑)。

それにしても書いてる内容が別にレベルアップしたわけでもないし、いったいどういう風の吹き回しなのか・・。

思い当たるのはただ一つである。

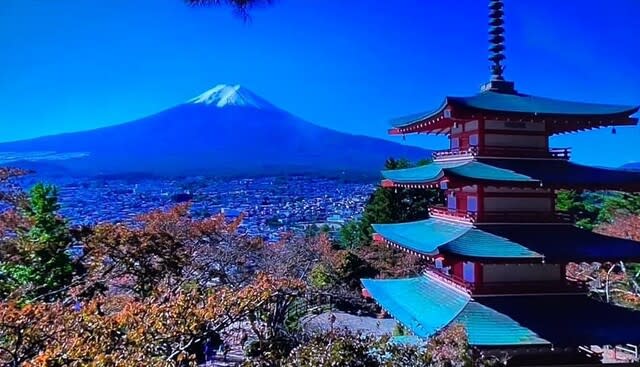

ここ2か月余り、ブログの末尾にプロカメラマン級の腕前を持つ高校時代の同窓生「T」君(横浜市在住:「ニコン・カレッジ」卒業)が撮影した画像を、ご本人の了解のもとに毎回搭載しているからに相違ない。

全国各地からも称賛の言葉が次々とメールで寄せられているのだ。

たとえば、アトランダムに挙げると、

「文末の写真をいつも楽しみにしています。はじめはご友人の写真愛好家の方の作品かと思っていましたが・・・題材が富士周辺や京都など広範囲にわたり、出来映えもプロのお仕事だし・・・出典はどちらなのでしょうか?」

「9日ブログの写真は「初秋の芦ノ湖」でしょうか。緑のコントラスト、これほどの表現もちろん審美眼もですが、レンズですか、感動しました。」

「写真拝見、すべて素晴らしいの一言。”シャッターチャンス”という陳腐な言葉で片づけるのは失礼ですが私のような素人にも「伝えたい」こと、分かります。レンズと眼、ここにお頭が入るとこういう構図、実にすばらしい。」

そして、これは「おまけ」だが

「ブログの背景は藍色、文字はブルーしかもフォントが大きい。目に優しく心豊かに感じる配色ですね、敬服」

といった調子。

というわけで「庇(ひさし)を貸して母屋を取られる」ということわざを思い出した。

「軒先だけを貸したつもりが、いつの間にか家全体を取られることから、うっかり一部を貸したために、主要なところまで取られてしまうことをいう。」とある。

つまり、あまりにも評判のいい写真に母屋を乗っ取られそうな勢いなのだ。もっと内容をレベルアップして対抗しなければとつい焦ってしまう。

まあ、うれしい悲鳴ですけどね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

ケーブルの作成を依頼してから、その性能に信頼感と感謝を捧げながら毎日拝読しているTさんのブログだが、つい最近の画像に思わず目を見張った。

深紅のポルシェと濃紺のランボルギーニ。

大分・別府界隈ではとんとお目にかかれない代物で、やはり都会には「夢」がありますねえ・・。

ただし、こういうクルマを衆人環視の中で運転する神経の持ち主とはあまり友達になりたくない気もしますが(笑)。

閑話休題

一転して「時代」と「金額」の落差が「月とすっぽん」みたいに大きな話といこう。

「久しぶりに真空管アンプのヒアリングテストを行いますのでお見えになりませんか?」とのお誘いに乗って駆けつけてくれた近くにお住いのYさん。

相変わらず我が家のオーディオ実験の実例になるが、なぜこういう話を公開するかというとオーディオはまだ未解明な部分が多いことに尽きる。

結局、個々のオーディオ環境にとってあまりにも「変数」が多すぎるので理論もさることながら、やむなく実験に頼らざるを得ないのが実情です。

つまり、実際にやってみなくちゃ分からん(笑)。

そこで、我が家の実例を通じて「場数=疑似体験」を踏んでいただき、少しでもご参考にしていただければという願いと観点から記録をしたためています。ただし、真に受けられても困りますので適当に取捨選択してくださいね。

それでは、前提としてテストの概要を述べておこう。

まず、スピーカーの構成だがこのブログの恒常的な読者なら先刻ご承知のはずなので「今さらくどい」とお叱りを受けそうだが、初見の方がいらっしゃる可能性もあるので念のため。

フルレンジ → 「スーパー10」(ワーフェデール:口径25センチ・赤帯マグネット)

ツィーター → 「075」ツィーター(JBL:シンバル再生用としてマイカコンデンサーでローカット)

サブウーファー → 「スーパー12」(ワーフェデール:口径30センチ・赤帯マグネット)イン・ウェストミンスター

ムンドルフ(ドイツ)の「ゼロ抵抗コイル」(6.8+8.2=15mh)を用いて150ヘルツ(-6db/oct)でハイカット

このスピーカーのうち「150ヘルツ以下」を「EL34プッシュプル」(借用中)で駆動し、フルレンジ部分に限って3台の真空管アンプでヒアリングテストしようという魂胆である。

最初に登場するのは「6AR6=6098」シングルアンプの登場。

2年ほど前に手に入れたアンプで出力管は「6AR6=6098」(この球は初期版に限る)である。GT管とはいえ、素性を辿るとアメリカ軍のレーダー用に使用されていた由緒ある「WE350B」に行き着くのだから出自がたいへんよろしい。

これは5極管だが「3極管接続」にすると、あの英国の銘管「PX4=PP3/250」そっくりの周波数曲線になるというのが魅力。

初段管は「CV569=ECC35=6SL7」(STC)を使用。ボリューム部分は「クラロスタット型」に変更している。

そして、Yさんのご感想は次のとおり。

「とてもスッキリとしていて抜けがいい音ですね。昔あった”スカッと爽やかコカ・コーラ”という言葉を思い出しました。ただ、クラシックの場合はもっと響きが欲しい気がしますね。

TRアンプの再生音がこういった感じです。アッ、そうそう低音域は別にして我が家の「マーク・レヴィンソン」の音とそっくりですよ。お値段からしたら大したものですね」

「このアンプは響きが少ない分、解像力の良さが売り物です。ピアノでいえばヤマハとスタンウェイの差ですかね。しかし、AXIOM80を鳴らすと不思議なことに細身同士での相乗効果といいますか、そこはかとない色気が出てくるので重宝してます。この大型システムには相性がイマイチみたいですかね~」

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

画像を勝手にお借りします~。

右側の下の隅に「サイン」があるのでようやく画像と気付かされるが、こういう純粋に「無から有」を創造する才能には心からの敬意を表します。

このブログなんて材料を選択し加工するだけですからね~(苦笑)。

さて、猫も犬も大好きなので次は犬の話。

ずっと以前に投稿した「イヌの顔は飼い主に似る、って本当?」は予想以上の反響があった。アクセス数は急増するし、全体順位(NTT系のグー・ブログ)でもこれまでにないほどの上位を占めたことを憶えている。

どうやら小難しい理屈を並べ立てたオーディオよりもこういう肩の凝らない記事の方が喜ばれるようですね(笑)。

そのときに、メル友さんからも愛犬の写真とともに次のようなメールが届いた。オーディオ機器の前で寝そべる「パピヨン」ちゃん、とても可愛いですねえ!

ちなみに、メールにはこうあった。

さっそく、次のような返信メールを送った。

我が家の4系統のシステムだが、単純に違うスピーカーの音を楽しみたいという目的だったのに、自然とどれもこれも似たような音になっているのには参った。

やはり「音は人なり」ですね。いいも悪いもなく個人的な嗜好を見事に映し出すようです。

とはいえ、巷には「ブランド信仰」が嵩じるあまりそれほど好きでもない音にしがみついている方があまりにも多いような気がするのは自分だけだろうか。

たとえば、金科玉条のようにこれは〇〇製だから絶対にいい音がするはずだ、と思い込むケース。

こういうケースには「音は人なり」はまったく当てはまりませんね。そろそろ思い切って殻を打ち破り自らの個性を創造しましょうよ~(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

ずっと以前の話だが「真空管オーディオに初めて取り組んでいます。よろしかったらどういう試聴盤を使っておられるかご教示ください」というメールをいただいたことがある。

見ず知らずの「赤の他人」様にご教示する資格はまったく持ち合わせていないのだが(笑)、少しでもご参考になればと、以下のようなメールをしたためたことがある。

試聴盤といえば愛聴盤と言い換えてもいいくらいですが、公開するのは愛読書と同じで何だか心の中を覗かれるような気がしますが(笑)、せっかくのお訊ねなので曲目と愛聴する理由を述べてみましょう。

一応、下記のとおり9枚の試聴盤に絞り込みましたが、特定の盤だけ上手く鳴るよりも9枚全体の平均点が聴感上で80点ぐらいになることを目安としています。

それぞれ聴きどころをざっと解説しておきますと、

上段左から「ディヴェルトメントK136」(コープマン指揮)はモーツァルトがわずか16歳のときの作品ですが、「画家の若描き」に相通じるものがあって、いかにもモーツァルトらしい天真爛漫の溌溂さと瑞々しい情感にいつも胸を打たれます。これほど飽きがこない曲目も珍しい。

次に、同じくモーツァルトの「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲K364」(五島みどり、今井信子コンビ)で、手放しで絶賛したいほどの素晴らしさで「みどり」さん快心の演奏です。

ちなみに、一流どころのパールマン盤、グリュミオー盤も持っていますが日本人コンビの方が断然上回っているのですから痛快極まりないです。モーツァルトをうまく弾ければホンモノの芸術家だといつも思っています。

次は「シュワルツコップの芸術」ですが彼女の歌唱力は今でも群を抜いています。中でも「4つの最後の歌から~眠りにつこうとして~」(リヒャルト・シュトラウス)は、間奏のヴァイオリンも含めて絶品で。聴くたびに感涙にむせんでいます(笑)。

中段左からモーツァルトの「ピアノソナタ全集」(グレン・グールド)はもう若いころから盤が擦り切れるほど(?)聴いてきました。この全集(3枚組)は当初の16ビット録音、次の24ビット録音、そしてこのSACD盤と3回買い直しました。

一流の演奏家がスランプに陥ったときはひたすらこの全集を聴くと読んだことがありますが、このピアノソナタからはいつもモーツァルトの”飾らないホンネ”が聴こえてくるような気がして仕方がないです。

モーツァルトにはいくつもの顔がありますが、ほんとうの素顔が隠されているのはこのピアノソナタ全集だけだと思いますし、これは彼の全作品の中ではまったく異色の存在といっていいくらいです。

次は名花、女流ヴァイオリニストの「ローラ・ボベスコ」でヴィオッティのV協奏曲22番の第二楽章。甘くて切ない名旋律にいつもウットリします。大家グリュミオーやアッカルド盤も持っていますが、どうしてもボベスコじゃないと独特の雰囲気が出てこないですね。

次は近頃手に入れた木村好夫の「ムードギター昭和歌謡百選」。哀愁溢れるアコースティック・ギターの音色ばかりは中高音域に独特の艶を持っているグッドマン系ユニットの独壇場となります。

下段左からジャズ史に残る名盤「サキソフォン・コロッサス」(ソニー・ロリンズ)で、ビクターの「xRCD」盤。この盤もSACD盤も含めて3回買い直しましたが、録音はやっぱりこれが一番。マックスローチのシンバルはツィーターのテスト用としても重宝しています。

次は、マキシム・ヴェンゲーロフの「ブルッフのV協奏曲」で、このヴァイオリンの重厚な響きを聴くといつも背筋がゾクゾクッとします。一時、腕の故障で引退をささやかれていたヴェンゲーロフですがどうやら復活した模様です。

そして最後はモーツァルト「ヴァイオリンソナタK301」(ピレシュとデュメイ)で、ピレシュ(女性)はずっと昔から大好きなピアニストで音楽への愛情がふつふつと伝わってくる演奏にいつも魅了されています。

以上、弦楽器を中心にボーカル、アコースティックギター、ジャズまで、これだけのソースを聴けばスピーカーのクセと相性のいいアンプが浮き彫りになるはずですが、沢山あり過ぎて逆に混迷の度を深めるだけですから始末に負えません(笑)。

とまあ、以上のような内容だったが、最近の試聴盤となるとちょっと趣が違う。

人間には誰しも「表向きの顔」と「裏向きの顔」とがある。言い換えると、世の中には暗黙の社会的ルールというのがあって「タテマエ」と「ホンネ」をうまく使い分けていかないと円滑に生きていけないが、ここで改めて「オーディオ愛好家」としての「ホンネ」を披露させていただこう。

言わずと知れた2トラック目の「タラント~ソンソンセラ」がそれ。

フラメンコ・ダンサーの床を踏み締める「ドスン・ガツン」の音がこのところ耳に焼き付いて離れない。

極論すれば、このパルス信号型の低音再生がうまくいきさえすればどんなオーディオシステムだって「きれいごと=タテマエ」の世界から脱け出せるといっても過言ではないだろう。

沢山の方の「オーディオ・システム」をブログやオーディオ誌でちょくちょく拝見させていただくが、この曲目をかけたらはたしてどんな音がするんだろうかと想像するだけで楽しくなる~(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

現役時代のこと、ある先輩がいて自分と同じように「釣り」と「オーディオ」の両方がお好きな方だった。

その先輩が仰るには、身体が元気なうちは「釣り」の方に比重を置く、その一方オーディオはいくつになっても熱中できるので後の楽しみに取っておくとのことだったが、当時はまさに同感の思いがしたものだった。

ところが実際にそういう年齢に達してみると、耳の方の寿命(高音域の聴き取り能力)があと何年持つか分からないという恐れに直面していることに気付く。

言い換えると、もうそろそろ「高額投資」は卒業しないとヤバイという自制の念が自然に鎌首をもたげてくる。

しかし、欲しい物は欲しい・・、という「相剋」のなかでオークションに出品された「古典管」を見るたびについ「ため息」が出てしまう。

つい最近もそうだった。

✰ STCの整流管「4274A」

つい先日(9日=落札日)、出品されていたSTC(英国)の「4274A」(整流管)がこれ。

オークションの解説にはこうあった。

「とあるマニアからの放出品。元のオーナーは、かなり以前に専門店で購入、その後、暗所保管されていたものとなります。

すでに亡くなっているので、入手経路や使用履歴等は不明。見たところ焼けや変色はほとんどありません。ゲッターも十分残っているので、まだまだお使いいただけると思います。なお、音出しは未確認です。」

これも遺品ですね。もっとも、愛好家がこんな凄い代物を目の黒いうちに放出するはずがない(笑)。

ちなみに、我が家でも同じ型番の「4274A」(STC)を使っているが、WE300Bアンプがこの球を使うことによって一段と品が良く潤いが出てきて透明感に溢れた音に変身したことを痛感している。

同じようにオークションを利用して2年ほど前に手に入れたのだが、その時はたしか「8万円」ぐらいだったとおもう。高額の真空管を購入するときは必ず古典管の「泰山北斗=北国の真空管博士」に相談することにしているが、

「画像で見る限り程度がいいようです。そのお値段ならお買い得だと思いますよ」とのコメントが強力な後押しになって落札したのだが、いまもって健在で大活躍中。もし同じくらいの値段だったら、もう1本予備に欲しいと思うのは当然だろう。

スタート価格が安かったので、毎日パソコンを開くたびにおさおさチェックを怠らなかったが、落札日が近づくにつれみるみる入札価格が高騰した。

こりゃアカンと途中で匙を投げたが結局、落札価格は「27万3千円」なり!

エ~ッ、「整流管」にそんな値段が付いていいのかと驚いた。さっそく、前述の博士にご注進。

「ああ、STCの赤字付きの4274Aは初期タイプですね。高くなるのは当然ですが27万円とはちょっと想像できませんね。あなたは実にいいときに購入されましたよ」。

ふと、ずっと以前に「整流管」についてコメントしたブログを思い出したので関係部分を抜粋して終わりとしよう。

「40年以上に亘って真空管アンプを愛用しているが、一番の楽しみは何といってもいろんな役割を持つ真空管を手軽に挿し換えながら音の変化を楽しめることにある。

たとえば通常のアンプの真空管の構成は電流の流れに沿っていくと整流管、初段管(ドライバー管)、(インターステージトランス)、出力管といった順番になる。

まあ、この中で最後尾に位置する出力管を殿様とすると、他の真空管はすべてその引き立て役にあたる。いわば主君と家来という主従の関係のようなものだが、中には主君と相性が悪くてご機嫌を損じるあまり切腹を命じられることもあるのでご用心(笑)。

そういう中で整流管については縁の下の力持ち的な存在で日頃なかなか陽が当たらないもののユメユメおろそかに出来ない真空管である。

整流管の役割については今さらの話だが「家庭で使っている交流電流を直流に換える」役目を担っているが、アンプ全体が醸し出す「透明感」や「SN比」を根源的に支配するので絶対に手を抜けない球である。

原則としてはアンプの回路や出力管の規格に対応したものを使うのが無難だが、数字的にかなりの幅があっていろんな型番のものを冒険できるのが非常に面白い。

お値段の方もピンからキリまであっていろんな球が発売されている。たとえば最高峰とされる「WE274B」ともなるとオークション相場は程度にもよるが15万円(1本)ほどになり、そこそこの真空管アンプが1台買えるほどのお値段がするかと思えば、中には整流管の役割を軽んじるというか疎い方がたまにいたりして格安で出品したりするのでそういうときこそ狙い目である。

根気よく「柳の下に二匹目のどじょう」を期待して毎日鵜の目鷹の目だが、やはり自分は生来の貧乏性だなあ(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「こんなに使える経済学」(大竹文雄編、ちくま新書刊)

本書は現実のさまざまな社会経済問題(27本のテーマ)を経済学の視点で一般の人にも分かるような記述方法で紹介したもの。そのうち読者の興味がありそうな2本をピックアップしてみた。

☆ 教師の質はなぜ低下したのか

(個々の先生の中には当然のごとく優秀な方もおられるだろうが、あくまでも一般論ということなので悪しからず。)

公立校の教育レベルが下がり、学力低下を心配した親たちが、子供を私学に入れようとして小、中、高等学校への受験熱が高まるばかりという。

≪都会で進む公立不信≫

こうした私学ブームは特に大都市圏に見られるようで、その背景の一つにあるのは「教師の質の低下」である。

わいせつ、万引きなどの問題教師は論外だが、平均的な教師の(教える)レベルも落ちてきているそうだ。

教師の質の低下は実は米国でも大きな問題になってきた。その原因として経済学者たちが指摘してきたのが1960年代から始まった「労働市場における男女平等の進展」である。

どうして、女性の雇用機会均等が教師の質を低下させるのだろうか?

かっては米国の労働市場でも男女差別が根強く存在し、一般のビジネスの世界では女性は活躍できなかった。このため、学業に優れた大卒女性は教職についた。つまり、学校は男女差別のおかげで優秀な女性を安い賃金で雇用できた。

ところが、男女差別が解消されてくると優秀な女性は教師よりも給与が高い仕事やより魅力的な職種を選べるようになり昔に比べて教師になる人がはるかに少なくなった。

ここで、すかさず「男性教師もいるではないか」という反論が出てくるが、教師の採用数が一定だとすれば優秀な女性が集中して教師を希望していた時代よりも、優秀でない男性が教師になれるチャンスが広がる結果となり、レベルの低下は否めないことになる。

そして、もう一つの反論。

「教師になる人は子供を教えたいという情熱を持った人ばかりなので経済的動機ぐらいで志望を変えるはずがない」。

これに対しては、高校時代(教師になりたい人は高校時代の終わりに教職系を志望する)の成績と教師になった人たちの詳細な関連データによって経済学的な検証(省略)が行われ、教師といえども収入や待遇などのインセンティブに基づき選ばれる職業の一つであることが証明される。

この分析が日本においてもそっくり当てはまるという。

日本では小中学校の教師の多くが教員養成系学部の出身者である。これらの学部の難易度を調べれば教師の質が変化してきた原因をおよそ推定できるが、90年代以降全国的に平均偏差値がずっと低下してきている。

次に、男女間賃金格差と教員養成系学部の偏差値の相関も高いことがわかった。

つまり地方では現在でも優秀な女性が働ける職場の絶対数が都市部に比べて不足しているので女性教員の質の低下、ひいては全体的な質の低下が少なくて済んでいるが、都市部では女性の雇用機会の改善が急速に進みそのことが教員の質の低下を促進している。

結局、「教師の質の低下」は「労働市場における男女平等」に起因しているとみるのが経済学的思考による一つの解答となる。

さらにもう一つのテーマを。

☆ 出世を決めるのは能力か学歴か

毎年のごとく春先になると、週刊誌がこぞって出身高校別の難関大学合格者数のリストを掲載する。目を通す人が多いのは、やはり大学受験の成否が人生の一大事だと思うからだろう。

ただ、その一方、「実社会においては学歴や学校歴による能力差がさほどあるわけでもない」ということも、多くの人が日々実感していることではあるまいか。

実際のところ、出身大学によって出世はどのくらい左右されるのだろうか。経済学はこうした問題に対しても科学的なアプローチで解明を進めている。

現状分析~学歴と年収の相関~

アメリカ・テキサスA&M大学の小野浩助教授によるサンプル調査(日本人570人)によると、学歴と年収の相関は次のとおりになっている。

サンプルの平均値である偏差値52の4年制大学の卒業生は高卒に比べて年収が約30%高い。次に偏差値62の大学の卒業生は約42%も高くなっており、明らかに両者に相関関係が認められる。

ここで自然に出てくるのが次の疑問。

高い偏差値の大学を出た人の年収が高いのは、「大学名のブランド」のせいなのか」それとも「教育内容や個人の能力が優れていたおかげで高い実力を身につけたためか」。

≪セレクション(選別)仮説≫

この疑問に対してたとえば東大に入るくらいの能力(学力)のある人たちは、仮に東大に行かなかったとしても、もとより優秀なのだからいずれにしろ高収入を得ていただろうという仮説が成り立つ。

東大の卒業生が東大を出ていなかったらどうなっていたかを知る術はないので、この仮説の検証は不可能である。

ただ、それを可能にする歴史的な出来事が一つあった。東大は学園紛争のさなか、左翼学生にキャンパスを占拠されたため1969年の入学試験を行わなかった。

よって、この年東大進学を考えていた高校3年生や浪人生の多くは進路を切り替え、京大、一橋大、東京工大などに進んだといわれている。

セレクション仮説にしたがえばこの人たちは普段の京大、一橋大、東工大の卒業生よりも優秀なはずだから、前後の1968年や1970年の入学生よりも出世しているはず。

そこでこの仮説を著者が実際に、「会社職員録」「『政界・官庁人事録」などにより検証した。1969年入学といえば、順調であれば卒業は1973年となり年齢にすると現在59歳前後になる。

以下、詳細な数値のもとに検証されていくが、ややしつこくて細かすぎるようなので(笑)、概略を述べよう。

まず民間企業、中央官庁における出世率を算定する。

因みに出世率とは、民間企業と中央官庁で役職(民間は部長以上、官庁は課長以上)にある人数が各大学の推定卒業生数に占める割合。(大学ごとの出世率が数値で示されているが省略)。

意外なことに東大卒の民間企業での出世率は一部の私大よりかなり落ちる。

その一方で、中央官庁における出世率は他大学をはるかに圧倒しているので、ここでは分かりやすいモデルとして中央官庁にしぼって検証した結果、興味ある結果が出された。

1973年卒業(1969年入学)の京大以下2大学の出世率は明らかにその前後よりも高くなっており、一見セレクション仮説の正しさを示しているかに見えるがその空白(東大卒の不在で空いたポスト)をカバーしているのは半分程度に過ぎず、全体的には1973年卒前後の東大卒業生が穴埋めをしている傾向がはっきりと伺われた。

このことは結局、中央官庁に限っては東大を卒業することが出世には確実に有利であることを示しており、能力よりも学歴がものをいうことが概ね証明された。

「官庁は学歴主義、民間は能力主義」というのは以前から指摘されていることだが少なくともこのことを裏づけする形となった。

仕事の質が官庁とはまるっきり違う民間では出世率からみた場合、ブランドとしての大学名はあまり通用しないことを逆に浮き彫りにしている結果となっている。

というわけです。

最後に、筆者の感想を言わせてもらうと「たかが学歴」「されど学歴」といったところで、結局は肝心の本人がそういうものに振り回されず「幸せ感」に満たされるかどうかに尽きると思いますよ。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

ブログをやっていると、時折り全国各地の方から有益な情報をいただけるのでたいへんありがたい。

山の頂上を目指すのに登り道はいくつもあるが、最適なコースを選ぶにはどれだけ情報を集めることが出来るかにかかっている。

その一環として、つい最近いただいたメールを二題紹介させていただこう。いずれもご熱心なオーディオ愛好家からのもので、無断掲載になるが匿名ということでどうかお許しください。

それでは、まず関東地方にお住いのKさんから。

突然のメールで失礼いたします。

小生は関東地方に住む団塊世代のKと申す者ですが、いつも貴ブログ記事を拝読してアンプ自作や音源選びの参考にさせていただいております。

最近の貴記事でフラメンコCD『Flamenco』の存在を知り、早速中古ですが入手しました。

ダンサーが床を踏み鳴らす靴音の再生が難しい音源ですが、日頃自室で録音した曲をYouTUbeに投稿して、同時に拙いブログ記事にも貼り付けて記事にしておりますので、今回思い切って録音しました。

尚、アンプ類は自作真空管アンプ、スピーカーは貴記事に何回か登場したGoodmans「AXIOM22mkⅡ」ですが、スピーカーエンクロージャーの両サイドを音響パネルで囲んだ自称「仮想壁埋め込みスピーカーシステム」で鳴らしているのが変わった点です。

ご参考になりませんでしょうが、拙ブログとYouTube録音のURLを下に貼り付けます。

ブログ:http://tkgolf.livedoor.blog/

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=pJew2RynhFE

今後もブログ記事が長く続くことを、関東の地よりお祈りいたしております。 K 拝

以上のとおりだが、使っておられるグッドマン「AXIOM22MKⅡ」は欲しくてたまらないSPだけどとうとう縁がなさそうで残念。そして、画像をご覧になってもお分かりのようにいかにも入念に配慮された「音場づくり」といい、ぜひとも一度お伺いして拝聴させていただきたいシステムである。

そして、もう一題はメル友の「I」さん(東海地方)からのものだった。

先日ブログでお見かけした「イギリス社会」入門を購入して読みました。 愉しいですね!声を出して笑ってしまいます!

ウエストミンスターは低音ホーンになったわけですね。すごく理にかなった方向だと思います。見栄えもこれ以上はありません。

前回触れた「オーディオ・・思うところ」のことです。

「音場」についてです。

クラシック音楽再生には音場の再生が必要だと思います。

実際のコンサートでは音場などきれいに出ているわけではないので、オーディオにのみ可能な空間です。これにより、生より生々しい音楽を聴くことができます。

そのためには、機器の吟味、設置の工夫が必須と言われます。私もそう思います。

しかし、それだけではないと思います。その必須事項の効果は「半分」位ではないかと・・。

残り半分は「知覚の作用」によると感じます。

私は、ぼんやり聴いているのと、前方にステージをイメージして聴くのとでは、音場の出方がまるで違います。

どうイメージするかというと、聴覚はもちろん視覚的にもイメージします。特に視覚は重要です。

うまくいくと、広がり・奥行・高さのある音場が展開します。

例えば、パイプオルガンをイメージして聴くと、音は横にも回り込んで、部屋がオルガンの音で満杯(後ろを除く)になります。

<私、ビョーキかも知れませんが(笑)>

自宅のシステムで、何も変えてないのに毎日音は変わる・・・ウォームアップやエイジングではないようだし・・・これは何故?ということから考えました。

自分の感覚(知覚というのが正しいと思いますが)が毎日違うからではないかと、仮説を立てました。

そして、積極的に知覚を亢進させて音場を作ってみました。脳内音場ですね。

気のせい?が知覚のせい?だったのか!

この説が説得力を持てるか、今後、毎日のリスニングで検証ですね。

余談:以前訪問させてもらったMさん邸のシステムは最初から素晴らしい音場感でした。特に知覚を意識していた訳ではないのに、音場が出ていた。何故か?

Mさん邸の装置が優秀であるほかに、朝から「素晴らしい音場だろうなあ(確信に近い)」と知覚を亢進させていたことも作用していたと思います。

また、よく言われるプラシーボも知覚の悪戯だと思います。

病的妄想を聞いていただきありがとうございます。

以上、二題とも大いに「音場」づくりの参考になる内容だった。奇しくも外的、内的アプローチに分けられるわけだが、我が家で現在気になっているのは「卵を入れる紙パック」をSP回りの壁に張り付けること。

もっと若ければ一気にケリを付けるのだが、家内が何と言うことやらとちょっと気になる・・(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「あれっ、今日はなんだかいつもの300Bアンプの音と違いますね。ダイナミックレンジがとても広いし、それに艶があって凄く色気がありますよ」とオーディオ仲間のYさん。

「ウ~ン、分かりましたか!今日は出力管に本家本元のWE300Bを使ってます。」。

「道理で・・。いとも簡単に出力管の音質の差を出せるんですから、よほどアンプの部品とツクリがいいんでしょうね。」とYさん。

いつものことながらYさんの「耳の鋭さ」には舌を巻く思いがする。

ちなみに、このアンプを仮に「百万で譲ってくれませんか」という依頼があっても首を縦に振らないつもり~(笑)。

それはさておき、今回(5日)、Yさんに来ていただいたのはこのところ我が家のハイライトになっている「図体の大きなサブウーファー」(ウェストミンスターのこと)の仕上がり具合を聴いていただくためだった。

クロスオーヴァーをこれまでの「280ヘルツ」(-6db/oct)から「150ヘルツ」にしてからまったく「激変」という様相を呈している。

物凄い低音域の情報量と充実感にオーディオの根源的な生命力を感じてしまい、何だかすっかり酔っぱらった状態のままに「ハイレゾ」とやらのチマチマしたデジタル系の話がバカバカしく思えてきてしまった(笑)。

さらには他のスピーカーにも「応用範囲」がぐ~んと広がったのにも嬉々としているが、そのうちでも、白眉となるのが「AXIOM80」との共演で、これをまずYさんに聴いていただいた。

「とてもいいですねえ、それほど目立った違和感がありませんよ。AXIOM80にこれほどの低音域が加わったら鬼に金棒じゃありませんか」と感嘆の声を挙げられた。

そこで、やおらCDソフト「フラメンコ」の再生に取り掛かった。ダンサーの床を踏みしめる「ドスン、ガツン」のド迫力を聴いていただいて度肝を抜いてやろうという魂胆である(笑)。

お目当ての2曲目「タラント~ソンソンセラ」を聴いていただいてから、すぐに「どうですか?」。

「う~ん、こういうパルス音の低音再生がいちばん難しいと承知してますが、AXIOM80のハイスピード感はまるで高速スポーツカー並みですね。それに比べてサブウーファーのスピードがちょっと遅れ気味なのを感じました。しかし、AXIOM80のスピードに合うサブウーファーなんてこの世に存在しないでしょうからこれで良しとすべきでしょう。」

「そうでしょうね。口径38センチのユニットだともっとスピードが遅れるでしょうから30センチを選択して正解だったと思ってます」

それからYさんの注文に応じてクラシックからジャズまでいろんな曲目を試聴したが、そのうちおもむろにYさんが「実は、低音用にも使える真空管アンプをクルマに積んでるんですけど試聴させてもらっていいですか」と、切り出された。

エ~ッと、驚いたが「もちろん、いいですよ~」と一つ返事。

これがそのアンプ。出力管にEL34を使ったプッシュプルアンプで出力が片チャンで30ワット近く稼げるほどの(真空管アンプには珍しい)高出力アンプである。

オークションで「音が出ないジャンク品扱い」のものを格安で購入されたとのことで、新品同様品。

どうやら出品者がキット製品を仕上げることができないまま手放したようで、Yさんが落札後に専門家に診てもらったところ「バイアス電圧関係部分の配線の接着不良です。」とたちどころに故障個所が判明して無事に音が出るようになったとのこと。

これだから「オークションは止められない」の典型例ですね(笑)。

そういうわけで、TRアンプを外してこのプッシュプルアンプを据え付けて試聴開始。

自分も「TRアンプ」と「真空管プッシュプルアンプ」との対決には興味津々である。

そして、焦点の「タラント~ソンソンセラ」の再生に二人とも一心不乱に耳を澄ました。

そして「ドスン、ガツン」の低音域のあまりの重量感に思わず言葉を失った!

真空管アンプでこんな低音を出せるのか・・。今さらながら「プッシュプル方式」の威力をつくづく思い知らされた。

「参った」と思ったが、口惜しいので何食わぬ風を装った(笑)。

試聴後に、Yさんから「このアンプどうですか?」との問いに対して「TRアンプと互角ですね。重量感はこのアンプの方が上ですが、分解能となるとTRアンプでしょうか」と返事しておいたが、自分なら明らかに重量感の方を優先する。

「しばらく置いておきますので、エージングをよろしくお願いします」との自発的なお申し出に「ハイ、いいですよ」と、一つ返事(笑)。

真空管アンプの「シングル型式」にこの低音は絶対に無理なので、低音域に限っては「プッシュプル型式」という組み合わせが十分成り立ちますね、我が家では・・。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

11月末のこと、TVガイド(月刊番組表)を購入しようとふらりと本屋に立ち寄ったところさりげなく店内に流れていたBGMがモーツァルトのピアノソナタだった。

「ああ、いいなあ!」と、思わずウットリして立ち尽くしてしまった。

このところまったくご無沙汰だったピアノソナタ(全20曲)だが、

「一生の間、間断なく固執して作曲したジャンルに作曲家の本質が顕現している。モーツァルトのピアノソナタは湧き出る欲求の赴くままに、何らの報酬の当てもなく作られた故か不思議な光芒を放って深夜の空に浮かんでいる」(石堂淑朗氏)

のとおり、モーツァルトの作品の中では非常に地味な存在だが聴けば聴くほどにモーツァルトの素顔が顕わになる音楽であり、一度はまってしまうと病み付きになる音楽でもある(笑)。

急いで自宅に戻ると関連のCDを引っ張り出した。

感受性が旺盛だった30~40代の頃は聴きながらたびたび感涙に咽んだものだが、この年齢になるとスレッカラシになってしまい涙の一滴も出てこないが(笑)、それでもやはり相性がいいのだろうか、相変わらず琴線に触れるものがある。

当時一番耽溺したグールドに始まって、ピリス、内田光子、アラウ、ギーゼキング、シフと聴いてみたがこの年齢になると自然体の演奏が一番ピッタリくるようで、その点グールドはあまりに個性が際立っていてちょっと押しつけがましい気がしてきた。

当時はグールドでなければ夜も昼も明けなかったのに、年代によって好みが変わってくる典型的な例ですね。

その一方、ピリスはまことに中庸を得ていて、普段着のままの気取ったところが無いし何よりも「音楽心」があってたいへん好ましい。

「音楽は普段の生活の中で味わうものです。何も着飾ってコンサートに行く必要はありません。」が、彼女のモットーだが、この演奏も等身大そのままの音楽を聴かせてくれる。

このソナタを久しぶりに堪能させてもらったおかげで、このところオーディオに傾いていたマインドが振り子のように音楽に戻っていったのはメデタシ、メデタシ。

これが「音楽とオーディオ」の本来あるべき姿なんだから(笑)。

そして、ふとこの「音楽の押しつけがましさ」で連想したのがつい最近読んだ「生きている。ただそれだけでありがたい。」(新井 満著:1988年芥川賞)の中の一節。

この中でなかなか興味深いことが書いてあった。(61頁)

著者が娘に対して「自分のお葬式の時にはサティのグノシェンヌ第5番をBGMでかけてくれ」と依頼しながらこう続く。

「それにしても、何故私はサティなんかを好きになってしまったのか。サティの作品はどれも似たような曲調だし、盛り上がりにも欠けている。淡々と始まり、淡々と終わり、魂を震わすような感動がない。バッハやマーラーを聴く時とは大違いだ。

だが、心地よい。限りなく心地よい。その心地よさの原因はサティが声高に聴け!と叫ばない音楽表現をしているせいだろう。サティの作品には驚くほど音符が少ない。スカスカだ。音を聴くというよりはむしろ、音と音の間に横たわる沈黙を聴かされているようでもある。

沈黙とは譜面上、空白として表される。つまり白い音楽だ。サティを聴くということは、白い静寂と沈黙の音楽に身をまかせて、時空の海をゆらりゆらりと漂い流れてゆくということ。

毎晩疲れ果てて帰宅し、ステレオの再生ボタンを押す。サティが流れてくる。昼間の喧騒を消しゴムで拭き消すように。静寂の空気があたりに満ちる。この白い壁の中には誰も侵入することができない。白い壁の中でたゆたう白い音楽。」

以上、これこそプロの作家が音楽について語る、まるでお手本のような筆致の文章で、自分のような素人がとても及ぶところではない(苦笑)。

サティの押しつけがましさのない音楽の素晴らしさが充分に伝わってくるが、実は、文中にある「音と音の間に横たわる沈黙」については思い当たる節がある。

以前、クラシック音楽の大先達だった五味康祐さんが生涯に亘って愛好された曲目をベスト10として掲げてあるのをネットで拝見したが、第1位の「魔笛」に続いて第2位にランクされていたのがオペラ「ペレアスとメリザンド」(ドビュッシー)。

五味さんほどの方が愛好される音楽だからさっそく聴いてみようと指揮者の違うCDを2セット(ハイティンクとアンセルメ)を購入して聴いたところ、これがあまりピンとこなかった。

気の遠くなるような長い静寂の中を登場人物がぼそぼそと囁くようにつぶやく、まことに冴えないオペラで、メロディらしいものもなく盛り上がりにももちろん欠ける。五味さんほどの方がこんな曲の何処が気に入ったんだろうと正直言ってガッカリした。

しかし、今となってみるとこれはサティの音楽とそっくりで、五味さんはもしかすると「音と音の間の沈黙」を聴かれていたのかもしれないと思えてきた。

この沈黙を聴きとるためには、聴く側にも心の準備として自己の内面と心静かに向き合う「静謐感」が必要であることは、クラシック音楽ファンならきっと思い当たるに違いない。

とはいえ、「音と音の間に横たわる沈黙を聴きとる」という抽象論に深入りしだすと、すぐに筆者の「浅学非才」という馬脚が表れそうなのでこの辺で筆をおいた方が無難でしょう(笑)。

4日(金)のこと、昼食を済ませてくつろいでいたら「急に仕事が入って遅くなるので夕食は先に済ませておいて」と家内から電話が入った。

「ああ、分かった」としか言いようがない。乏しい年金の大半を家計に入れているのだが、それでも「髪結いの亭主」はつらい(笑)。

さて、どうしようか・・。

おかずを買うためだけに外に出るのも億劫なので、久しぶりに「運動ジム」に行って、その帰り道に購入することにした。

去る3月5日にコロナ禍のために閉鎖されてからずっと行っておらず8月中旬から再開されたとの報は入ったが、「坂道ウォーキング」の効果に目覚めてわざわざ行くほどのこともないと思っていたが、久しぶりにどのような状況なのか覗いてみたい気もする。

自宅からクルマで15分ほどの所にあり、15時半ごろに着いてみると「入口」付近に申告用紙があって「カード番号」「自己測定体温」「入室時刻」などを記入するようになっていた。

室内でのマスクの着用は自由とのことなので助かる。

室内に入ると想像以上に一変していた。

まずトレーニング機器の位置が大幅に変わって、ほとんどが壁あるいは窓に向かって並べられており、それぞれの機器の間にも仕切りが設けられており万全の態勢だった。これなら安心。

さらに驚いたのが「がら空き状態」だったこと。かっての状況を100%にすると、30%くらいの入りだろう。それに女性の数が圧倒的に少ない。かっての男性対女性の比率は「半々」くらいだったが今回は「5対1」くらいかな。

これで、女性の方が「コロナ」に対して圧倒的に警戒心が高いことが判る。

エアロバイクを漕ぐときには日頃の急な坂道を上るように思い切り負荷を高くしてゆったりと漕ぐことにしたが40分ほどで汗びっしょり。

うん、運動ジムもやっぱり悪くないなあ(笑)。

ストレッチを含めて60分ほどで運動ジムを退去して、16時半ごろにクルマで5分ほどのストアに向かった。

別に食べたいものも特に無いので、自然と足は「寿司」コーナーに向かった。

先日のブログで紹介した「寿司」は880円だったが、同じ系列のストアなのにここは「680円」と安かった。しかも「夕方」とあって何と「3割引」。 結局お値段は「476円」と超安っ!

それでも家内に請求しないと~。

オーディオにちょくちょくお金がかかるので生活費の方は節約、節約(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

すでに解散した「チャゲ&飛鳥」の曲に「はじまりはいつも雨」というのがあって、なかなか素敵なタイトルなので何となく記憶に残っているが、この度の「オーディオ改革」の発端も似たようなものだった。

オーディオ仲間のYさんとお友達が見えるというので、我が家の4つのシステムをどういう順番でお聴かせしようかというのがそのそもの初まり。

すると、ずっと昔に登載した「順番への思惑」という記事を思い出したのでこれはいい機会だとばかり便乗して再掲したところ、その中の記事の一部として登場したのが次のCDだった。

このCDの第2トラック「タラント~ソン・ソン・セラ」がそうでフラメンコ・ダンサーが床を「ドスン・ガツン」と踏みしめる音が入っていたのを思い出して久しぶりに聴いてみたところ、あまりの低音のショボさにガックリきて「こりゃアカン、昔の夢よ今いずこ~」(笑)。

さっそく「オーディオ改革」に取り組んだことは、すでに述べたとおり。

結局、サブウーファーの役割を与えている「ウェストミンスター」(改)の低音域をクロスオーヴァー「280ヘルツ」から「150ヘルツ」(-6db/oct)に変更し、次に駆動するアンプを「真空管アンプ」から「TRアンプ」に代えて一応の決着をみた。

それにしても「図体の大きなサブウーファー」だねえ!(笑)

そして、このサブウーファーが自画自賛ながらまったく「振るいつきたくなるような」低音を出すんですよねえ。

音楽ソースに応じて自由自在といっていいのか、しっかりと深く沈み込んだ低音を出すかと思えば、雄大なスケール感だってお手の物だし、場合によっては小気味よく弾んでくる小振りの低音もスピード感よくこなしてくれる。

我が家でこれまで出してきた「低音」としてはこれがベストだろうと思えるほどの出来栄え。

オーディオとは尽きるところ、低音をいかにうまく処理するかに尽きるなあとニンマリ。まあ「瞬間風速」的な思いだけどね(笑)。

そして、こんなに素晴らしい低音なら他の3つのシステムにも同じ「サブ・ウーファー」として使ってみてはどうだろうかという思いがしてきたのは当然のことだろう。

当然、フルレンジのユニットとの位相の差を考慮に入れなければならないが、低音域は波長の振幅が大きいのでそんな「些末」(?)なことはブルドーザー的に押しまくることにした(笑)。

まず、グッドマンの「トライアクショム」(口径30センチ:同軸3ウェイ)で試してみたところ、まったく違和感なし。

万事「80点主義」のトライアクショムだが、言い方を変えると80点以上は望まない、望めないとも言えるのだが、それが「90点主義」に変身とでもいおうか・・。

オーケストラの雄大な響きが部屋中を包み込んで、こりゃたまりませんなあ(笑)。ちっとやそっとの小さな「瑕疵」は簡単に吹き飛ばす勢いだ。

大いに満足感を覚えて次に「ウェストミンスター」の前に据え付けたのがいよいよ大本命の「AXIOM80」だ。このユニットも「低音域」の処理が永遠の課題だ。

自宅の水回りや電気関係の作業を依頼している器用な方に数か月前に「サランネット」を作ってもらい少しばかり見栄えが良くなった(笑)。

箱の上に乗っている黒い布切れで包んだ物体は「漬物石」で、何しろ厚さ1.5㎝の薄い箱(自作)の中に容れて積極的に「箱鳴り」させているのだが、共振させ過ぎても拙いので「重し」代わりに載せている。

これで、かなり低音が増強されたがそれでもまだ足りない。まあ、小編成の曲やボーカル向け専用として我慢しよう、これで「ワーグナー」を聴こうなんて滅相もないとずっと思ってきた。

ところが、ウェストミンスターによって150ヘルツ以下を補強してやるとまさに鬼に金棒で「AXIOM80」がオールラウンドプレイヤーに大変身!

150ヘルツ以下のしっかりとした支えと豊かな情報量、そして長時間聴いても耳がまったく疲れないのはそのおかげだろう。

とはいえ、こんな変則的な使い方をしているのはおそらく世界中で自分だけのはず。

現役時代に酒席などで「お前はどうもうまくまとまり過ぎている、もっと殻を打ち破って破天荒なところがあってもいい」と、上司からよく皮肉を言われたものだが、その反動のせいかオーディオに関してはハチャメチャでやりたい放題~。

まあ、誰に迷惑をかけるでもなし、オーディオは独自の創意工夫を凝らしつつ、うまくいったときの快感ってそれは最高ですよ~。

ただし、うまくいかないときも勿論あるし、うまくいったと思っても時間が経つとそれほどでもないということも多いですけどね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →