先日のブログで「オーディオ記事よりも音楽記事の方が人気がある(アクセスが多い)」と、書いていたら、さっそく読者の方から反応がありました。

「ブログで述べられているように オーディオ関係よりも音楽関係の方が人気あること解ります。

装置から出てくる音なんて 良いといわれても 想像だけで こちらとしては 実感できないんですから。

其の点、音楽の話題は 誰それの曲、演奏が良いと書かれていたら 自分で同じのを聞けます。」

というわけで、ごもっともです!

したがって、改めてこのブログにおける「オーディオ記事」の存在意義を考えた方が良さそうですね~。

そこで「我が家ではこういう実験的な試みをしています。押し付けるつもりは毛頭ありません。ワン・オブ・ゼムとしてご参考になれば幸いです」という姿勢がいちばん しっくり くるかな~(笑)。

というわけで格好の事例をあげてみよう。

我が家ではフルレンジのユニット2本を「植木鉢」に容れて楽しんでいる。「また変わったことをして・・」と眉を顰める向きがきっと多いことだろう(笑)

いちばんの利点は「場所を取らないこと」にある。

そして2番目の利点は音質的にも向上する・・、そもそも100ヘルツ以上の再生に箱は要るんだろうか、言い換えると100ヘルツ以上の再生に箱は不要というか、逆に邪魔になるのではという「問題提起」も含んでいる~。

ただし、見た目が冴えないことは論を待たない・・、ま、好き好きだろうけどそこさえ気にならなければという話になる。

で、このほどメル友の「K」さん(横浜)から次のようなご連絡があった。

「ひょんなことからグッドマンの「AXIOMシリーズ」(口径30cm)のユニットを手に入れました。大きなメインスピーカーがありますので、これ以上は無理ですが、植木鉢に容れたら、場所を取らないし、経費も少なくて済みそうですから思い切りました。詳しいノウハウを教えてください」

「ハイ、知っている範囲で細かいノウハウをすべて伝授しますよ~」

(笑)。

で、現在の使用状況はこれ。

左側がワーフェデール「スーパー10」(口径10インチ=25cm)+サブウーファー(100ヘルツ以下)JBL「D123」(口径30cm)。

右側がグッドマン「TRIAXIOM」(口径30cm:同軸3ウェイ)+サブウーファー(100ヘルツ以下)「口径20cm」(パナソニック)

音の繊細さからいくと後者に軍配が上がるが、前者はバランス的に見るべきものがあるというわけで、両者を日替わりで愛でている。

また、組み合わせるアンプ次第でころっと音が代わるのでその辺も大いに楽しい。箱無しのユニットだと「真空管アンプ」の癖と実力がもろに反映される感じ~。

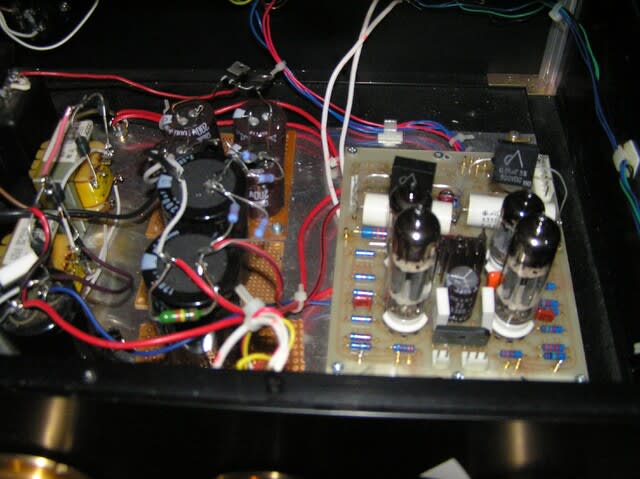

で、フルレンジ用のアンプの「ベスト1」はこの「LS7シングル」で決まり。小出力の強みを十二分に発揮している・・、それに希少な「オールなす管」パレードですぞ!

そしてサブウーファー用は「6AR6シングル」(三極管接続)で、ローエンドへの伸びと分解能はなかなか~。

「百聞は一見に如かず」なのでKさんに、いちど聴いていただく価値はあると思うんだけど、横浜からの移動の手間と経費を考えると、割に合わないかもね~。

まだ現役のご様子なので、都合よく九州に出張とかありませんかね(笑)。

クリックをお願いね →