がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

691)漢方薬は感染症に対する抵抗力を総合的に高める

図:漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作る(①)。これらの生薬には様々な成分が含まれており、生体機能に多様な作用を発揮する。リンパ球やマクロファージなどの免疫細胞を活性化して病原菌を免疫システムで排除する(②)。胃や小腸などの消化管の働きを良くして栄養状態を良くし(③)、血液循環や諸臓器の働きを良くして免疫力が高まる状態を作り(④)、さらに気管支や消化管の粘膜バリヤーを強化して病原菌に対する粘膜の防御力を高める(⑤)。生薬には抗菌作用や抗ウイルス作用を持った成分も含まれている(⑥)。このような作用によって、漢方薬は感染症に対する抵抗力を総合的に高める。

691)漢方薬は感染症に対する抵抗力を総合的に高める

【がん患者はインフルエンザが重篤化しやすい】

通常の免疫力や抵抗力のある人はインフルエンザに感染しても重篤化することは無いのですが、妊婦や透析患者や小児など体力や免疫力が低下している人々は重篤化しやすいので注意が必要です。

がん患者でも、抗がん剤治療中など体力・免疫力が低下していると重篤化するリスクが高くなります。

抗がん剤治療によって白血球が減少して免疫力が低下していると、インフルエンザ感染によって急速に症状が悪化する危険性があります。肺がんや肺転移で呼吸機能が低下している場合は、抗がん剤を使用していなくてもインフルエンザが重症化する場合があります。

したがって、がん患者は、積極的なワクチン接種が必要だと言えます。

ワクチンを接種しても感染を完全に防げるわけではありません。免疫力が低下していると、ワクチンを接種しても、インフルエンザウイルスに対する免疫力は十分に上がらない可能性もあります。

ワクチン接種と同時に、体の免疫力を高めておくことも大切です。

免疫力や抵抗力を高める目的では漢方治療は最も効果が期待できます。

高麗人参や黄耆や霊芝など免疫力を高める生薬が多く知られています。これらの生薬に含まれる多糖類やサポニンや精油成分などが相乗効果で免疫力を高めます。人参や黄耆がワクチン接種による抗体産生を高めるという報告もあります。

さらに、抗ウイルス作用があって、インフルエンザの感染予防や治療に効果がある生薬も知られています。その代表が板藍根(ばんらんこん)と大青葉(たいせいよう)です(後述)。

【がん患者は新型コロナウイルス感染症COVID-19で重篤化しやすい】

中国疾病対策予防センター(CCDC)は、中国で新型コロナウイルス(COVID-19)に感染した患者の大半の症状は軽度だとの調査結果を発表しています。

一方で、高齢者や基礎疾患を抱えている人は重篤化しやすいことも明らかにしています。

COVID-19の全体の死亡率は2.3%ですが、年齢とともに死亡率が上昇します。

39歳以下の患者の死亡率は0.2%で、40代は0.4%、50代は1.3%、60代は3.6%、70代は8.0%、80歳以上は14.8%と報告しています。高齢になるほど、体力・免疫力・抵抗力が低下し、他の病気を抱える率が増えるからです。

基礎疾患を抱える人で死亡率が最も高いのは心疾患の人で、次いで糖尿病、慢性呼吸器疾患、高血圧の順と報告されています。

抗がん剤治療中の患者さんは重篤化するリスクがもっと高いと思います。免疫低下の状態だからです。

がん患者がCOVID-19に罹患しやすく、重症化しやすいことが報告されています。以下のような論文があります。

Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China.(SARS-CoV-2感染におけるがん患者:中国における全国的解析)Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):335-337

SARS-CoV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2)は新型コロナウイルス感染症(Coronavirus disease 2019:COVID-19)の患者から分離されたコロナウイルスです。つまり、SARS-CoV-2感染と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は同じです。

中国からの報告でCOVID-19確定症例のうち、がん患者18例を抽出して検討した観察研究です。

2020年1月31日のデータカットオフの時点で、中国国内の31の地方行政区域の575病院からCOVID-19確定症例を2,007例集め、診療記録が不十分な417例を除外した1,590例のCOVID-19症例が対象です。

COVID-19患者1,590例のうち18例(1%、95%CI:0.61~1.65)にがんの既往がありました。

18例の内訳は肺がんが5例(28%)で最も多く、4例が過去1カ月以内に化学療法や外科的治療などを受けていました。12例は外科治療後のサバイバーでした。

重症イベント(集中治療室(ICU)入室、侵襲的人工呼吸管理、死亡)は、がん患者では39%(18例中7例)に観察されましたが、非がん患者では8%(1,572例中124例)で、がん患者で有意に重症イベントのリスクが高いことが明らかになっています(p=0.0003)。

重症イベントはさらに、1ヵ月以内に化学療法または外科手術を受けた患者では75%(4例中3例)、受けていない患者43%(14例中6例)と、化学療法または外科手術を受けた患者で高いことが示されました。

重症イベントまでの時間は、がん患者では中央値13日、非がん患者では43日で、がん患者のほうが急速に悪化することが明らかになりました(年齢調整後HR:3.56、95%CI:1.65~7.69、p<0.0001)

つまり、がん患者は抗がん剤や手術などのがん治療によって引き起こされる全身性の免疫抑制によってCOVID-19に罹患しやすく、重症化しやすいということです。

がん患者はインフルエンザや新型コロナウイルス感染の予防対策が極めて重要と言えます。

感染予防の基本は「感染源から遠ざかる」ことです。外出を控えたり、多くの人が集まるところを避けたり、マスクや手洗いなどで感染の機会を減らす方法です。

もう一つは「体力や免疫力を高めて病気に対する抵抗力を高める」ことです。

西洋医学では、ワクチンを開発して、ワクチンの接種によってウイルスに対する免疫力を高める方法があります。しかし、COVID-19に関しては、まだワクチンも有効な抗ウイルス剤もありません。

感染症に対する抵抗力を高める漢方薬を積極的に使って、感染症を予防する方法は有効です。

【中国医学では古くから感染症を予防する目的で漢方治療が利用されてきた】

中国伝統医学では2000年以上前から、感染症の予防を目的とした漢方治療が行われていたことは前回(690話)紹介しました。

すなわち、二千年以上前に記された『黄帝内経(こうていだいけい)』という中国医学の代表的古典の中に、疫病(感染症)の予防の目的の漢方処方が記述されています。

さらに、世界的にも有名な中国唐代の医者の孫思邈(そんしばく)が著した『備急千金要方』や『千金翼方』には、感染症に対しては治療だけでなく予防の観点からの処方も記載されています。

さらに近年では、2002年から2003年にかけて中国南部の広東省を起源とした重症急性呼吸器症候群(SARS: severe acute respiratory syndrome)と呼ばれる新型のコロナウイルスが原因の感染症の流行がありました。

2009年から2010年にかけては、世界中でH1N1亜型による新型インフルエンザが流行しました。豚の間で流行っていた豚インフルエンザのウイルスがヒトに感染するようになったことに起因するとされています。

このようなウイルス感染症の流行のときに、中国では漢方治療が感染を予防できるかどうかを検討した臨床試験が行われ、その有効性が報告されています。

そのような経緯から、現在流行しているCOVID-19 (Coronavirus Disease 2019)に対しても、中国では多くの地域(省)でCOVID-19の感染予防を目的とした漢方薬処方が作成され使用されているようです。

その報告によると、COVID-19の感染予防に役立つと考えられている生薬として、

Radix astragali (黄耆)、Glycyrrhizae Radix Et Rhizoma (甘草)、Radix saposhnikoviae (防風)、Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (白朮)、Lonicerae Japonicae Flos (金銀花)、Fructus forsythia (連翹)、Atractylodis Rhizoma (蒼朮)、Radix platycodonis (桔梗)、Pogostemonis Herba (藿香)、Cyrtomium fortune J. Sm. (ヤブソテツ)、Perillae Folium (紫蘇葉)、Rhizoma phragmitis (蘆根)、Glehniae Radix (浜防風)、Citri Reticulatae Pericarpium (陳皮)、Ophiopogonis Radix (麦門冬)、Eupatorii Herba (蘭草)、Folium isatidis (板藍根)、Coicis Semen (薏苡仁)、Folium mori (桑葉)などが挙げられています(詳しくは690話参照)

【感染症に対する抵抗力とは】

感染症に対して、西洋医学は病原体(細菌やウイルスなど)をターゲットにした治療が主体です。病原体を選択的かつ特攻的に死滅させる薬の開発を目標にします。つまり、細菌に対しては抗生物質を使い、ウイルス感染症に対しては抗ウイルス剤を使います。

問題は、その病原菌に対して有効な薬がない場合です。この場合は対症療法しかできません。

現在流行しているCOVID-19に対しては、現時点では有効な抗ウイルス剤が無いので、重篤化すると有効な治療法がまだありません。

しかし、若くて体力や抵抗力のある人は、ほとんどが自然に治ります。普通の風邪やインフルエンザと同様に、発症しても軽症ですみ、1週間程度で治癒します。

これは、体には感染症に対する防御力や抵抗力や治癒力があるためです。ウイルスに感染すると、最終的には抗体ができて、ウイルスを完全に排除します。

漢方治療は「感染症に対する防御力や抵抗力や治癒力」を高めることによって、感染症の予防や治療を行っています。

感染症に対する抵抗力として、以下のようなが仕組み(生体防御機構)が私たちの体には備わっています。

1)皮膚や粘膜のバリヤーによる物理的な防御:

ヒトの皮膚は多数の扁平上皮細胞が重なり合い、さらにその表面には堅い角質層があるために微生物が侵入するのを困難にしています。

消化管の粘膜もバリヤーになっており、抗がん剤などで粘膜上皮がダメージを受けると病原菌が体内に入りやすくなります。

鼻毛は微生物や異物が侵入するのを防ぐ働きをしており、気道粘膜繊毛上皮の繊毛運動や咳・くしゃみ・涙といった反射反応も異物を排除するのに役立っています.

2)消化液や粘液などによる分泌物による抗菌作用:

食事から入った病原体は、強酸性の胃酸とタンパク分解酵素を含む胃液による殺菌作用で多くは死滅します。

涙や鼻汁や母乳に含まれるリゾチームは、細菌の細胞壁を構成するペプチドグリカンを酵素的に切断することによって殺菌作用を示します。

気道や消化管の粘液には免疫グロブリンのIgAが細菌やウイルスを死滅させます。

3)血液中の抗菌物質:

ラクトフェリンやトランスフェリンは細菌増殖に必要な遊離鉄を取り込み、遊離鉄の枯渇によって細菌の増殖を阻止します。

補体は抗原と抗体の複合体に反応して活性化され、溶菌と食作用を促進します。

インターフェロンはウイルスの感染で産生されウイルスの増殖を抑制します。リンパ球のB細胞は、細菌やウイルスなどの病原菌に対して特異的な抗体を産生して、これらの病原体を攻撃します。

4)抗菌性細胞(炎症細胞や免疫細胞):

ナチュラルキラー細胞はウイルス感染細胞など傷害された細胞を標的にします。好中球は盛んな遊走運動を行い、生体内に侵入してきた細菌や真菌類を貪食し殺菌します。マクロファージも体内に侵入してきた病原体を貪食して殺菌し、また炎症性サイトカインを分泌して免疫細胞を活性化します。

5)常在細菌による外来微生物の増殖抑制:

膣内のデーデルライン (Döderlein) 桿菌は乳酸を産生して膣内のpHを酸性に保ち他の病原体の侵入増殖を阻止しています。腸内の乳酸菌も腸内における病原菌(悪玉菌)の増殖を阻止しています。

例えば、消化管粘膜は皮膚や肺と同様に外界と接しており、生体内と外界とのバリアーとしても重要な役割を果たしています。

外界と境界をなす消化管粘膜は、常に食物である非自己抗原や多数の細菌などに曝されており、病原体や異物の侵入部位としては最も危険性の高い部位です。

腸管からの病原体や異物の侵入を防ぐために、粘膜内には免疫機能として腸管付属リンパ装置が発達しており、集合リンパ小節であるパイエル板(回腸部の集合リンパ小節)や孤立リンパ小節を備えています。

腸管上皮細胞間にも多数の免疫担当細胞が存在します。

体内の形質細胞の70 ~ 80% が腸管粘膜固有層に集まっているといわれ、二量体 IgA 抗体を多量に分泌し、腸上皮の分泌因子と結合して腸管表面で分泌型 IgA(s IgA)として生体防御を担っています。

図:消化管は皮膚・呼吸器と同様に外界と直接接し、生体のバリアーとしての機能も有し、腸管粘膜固有層には腸管付属リンパ装置が発達しており(①)、B細胞やT細胞などのリンパ球が集まった集合リンパ小節であるパイエル板(回腸部の集合リンパ小節)や孤立リンパ小節を備えている(②)。腸管上皮細胞間にも多数の免疫担当細胞が存在する(③)。体内の形質細胞(抗体を産生する細胞)の70〜80% が腸管粘膜固有層に位置しているといわれ、二量体 IgA 抗体を多量に分泌し、腸管表面で分泌型 IgA(sIgA)として生体防御を担っている(④)。sIgA産生の他に、杯細胞は粘液のムチンを産生し、パネート細胞はαデフェンシンやリゾチームを産生して、病原菌の侵入を防ぐ腸管粘膜バリアーを形成している(⑤)。

【漢方治療は免疫力が高まる状態にする】

免疫の機能は安定したものではなく、内的および外的な様々な要因によって影響を受け、絶えず変動しています。例えば、栄養不良、加齢、ストレス、不適切な生活習慣などは免疫力を低下させます。

副腎皮質ホルモンは抗がん剤の副作用軽減や抗炎症作用の目的でがん治療に使用されますが、免疫力を強く低下させる作用があります。

手術は体力を消耗し、ナチュラルキラー細胞活性や抗体産生や細胞性免疫の働きを低下させます。精神的なストレスも免疫力を低下させます。悲しみや絶望的な気持ちが免疫力を低下させることが知られています。

β-グルカンなどを使って免疫細胞を刺激して活性化したり数を増やす治療は、免疫力を高める直接的な方法です。しかし、患者さんの体力が低下し、栄養状態や血液循環や新陳代謝が悪ければ、免疫細胞を活性化する効果は十分に得られません。蛋白質やビタミンやミネラルなどの栄養素やカロリー量が不足していると、免疫細胞の増殖や働きが妨げられます。

がん患者さんでは、栄養不良や様々なストレス、薬剤(抗がん剤やステロイドホルモンなど)などが免疫力低下の原因になってます。高齢であれば、もともと免疫力は弱っています。高齢者が感染症にかかりやすいのは、B細胞(抗体産生)やT細胞(細胞性免疫)やナチュラルキラー細胞などの働きが加齢とともに低下するからです。

このような免疫力を低下させている原因を取り除くことも重要です。

栄養素やカロリーは食事からの摂取が基本になります。

漢方薬は、体力を高め全身状態を良くして免疫力を低下させている要因を除く間接的効果と、免疫細胞を活性化する直接的効果の両方によって免疫力を高めます。

すなわち、胃腸の状態や血液循環や新陳代謝を良くすることによって、免疫細胞の働きを妨げている要因を除き、免疫力が高まる状態にします。さらに、生薬に含まれている多糖類やサポニンや精油成分などが、免疫細胞を活性化する効果を発揮します。

体の正常な機能を阻害する要因を除去し、足りない部分を補うために必要な生薬の組み合わせを考えることが漢方治療の基本です。

免疫力を高めるためにも、まず患者さんの背景にある身体の異常に視点を置き、消化吸収機能を高めて栄養状態を良好にし、全身の血液循環を良い状態に保持し、組織の新陳代謝や諸臓器の機能を高めるなど、体全体の機能をバランスよく良好な状態にするという全人的な視点を重視します。

専門的には、気・血を補うという観点から補気薬や補血薬が使用され、血液循環の改善の目的で駆瘀血薬を用い、消化器系の機能を高めるために健脾薬が用いられ、新陳代謝の低下があれば補陽薬や散寒薬を用いるといった具合です。

たとえば抗がん剤治療を受けている患者さんを漢方的にみると、気・血が量的に損なわれ「気血両虚」の状態にあり、気・血の巡りも悪くなって気滞や瘀血の状態になっています。

このような状態を改善せずに、いくら免疫細胞を刺激するサプリメントを摂取しても、免疫力を高めることはできません。

【粘膜の抵抗力を高める滋陰薬】

漢方では体液を「陰液」と呼び、生理的な体液成分が不足した状態を「陰虚」、陰虚を補う生薬を「滋陰薬」と言います。

進行がんでは、体液が消耗した陰虚の状態に陥りやすくなっています。体液の不足は抵抗力の低下と密接に関連しており、陰虚の状態では滋陰剤が抵抗力回復に必要です。

空気を取り入れる呼吸器(鼻・喉・気管支・肺)や、食物を消化吸収する消化器(口・食道・胃・腸)の表面は、粘膜で被われています。

粘膜は粘液を出してその表面を潤し、またその粘液中には種々の殺菌物質や免疫物質(IgAなど)を保持し体の第1次防御の要としての役割を担っています。

したがって、体液の不足(陰虚)では粘膜が乾燥して、粘膜の感染に対する抵抗力を失うことになり、風邪などの感染症に罹りやすくなります。

陰虚を補う滋陰薬としては、麦門冬・天門冬・山茱萸・五味子・地黄・玄参などがあります。

体液不足と免疫力低下した状態には、滋陰薬(麦門冬など)と滋潤作用のある補気薬(人参・甘草など)の併用が有効です。

生脈散(人参・麦門冬・五味子)は、気陰双補の基本方剤で、構成生薬の3薬すべてが強心・中枢の興奮に働き、脱水を防止するとともに、元気をつけ抵抗力を強める効果があります。がん病態における気陰両虚の基本として配合されます。

【キノコに含まれるβ-グルカンの免疫刺激作用】

免疫力を高める成分としては、キノコに含まれるβ-グルカンなどの多糖体成分が有名です。

「免疫力を高めてがんを治す」ような物質を多くの研究者が探してきました。その結果、抗がん活性をもった多糖(抗腫瘍多糖)の存在がキノコなどから発見されました。

多糖体というのはブドウ糖のような単糖がいくつも結びついた高分子物質のことで、その結び付きの違いで作用も異なってきます。

抗腫瘍多糖の代表は(1→3)-β-D-グルカン(以下β-グルカンと略す)という多糖体で、類似の基本構造を有する多種のβ-グルカンが、きのこ類や生薬などから多数みつかっています。

β-グルカンにはマクロファージ・T細胞・ナチュラルキラー(NK)細胞・補体系などの免疫増強にかかわる種々の免疫細胞を活性化する作用が証明されています。

動物実験では、経口投与でβ-グルカンが免疫増強作用を示し、β-グルカンの分子量や構造がその活性に影響することが知られています。

腸の粘膜には特殊なリンパ球が存在し、腸管壁での免疫応答(腸管免疫)が全身免疫に影響しています。

高分子量のβ-グルカンは消化管からは吸収しにくいので、腸管免疫を介した免疫増強作用の可能性が示唆されています。腸管からの吸収を促進するために分子量を小さくしたり、構造を改変したものなど種々のβ-グルカン関連の物質が開発され、免疫増強作用をもつ機能性食品(健康食品)として使われています。

β-グルカンはサルノコシカケ科のキノコの仲間に多くふくまれています。漢方薬に使われる生薬としては、霊芝(サルノコシカケ科のマンネンタケの一種)、猪苓(サルノコシカケ科のチョレイマイタケの菌核)、茯苓(サルノコシカケ科のマツホドの菌核)、梅寄生(サルノコシカケ科のコフキサルノコシカケの子実体)などがあります。

食用の舞茸もサルノコシカケ科ですが、他のサルノコシカケ科のキノコと違って柔らかく、味も香りも良いので、食用として使われています。免疫を活性化する作用のある“サルノコシカケ科”のなかで、唯一、食べられるキノコです。

椎茸(キシメジ科)やスエヒロタケ由来の6分岐β(1→3)グルカンであるレンチナンやシゾフィラン、カワラタケ由来のグルカンを主とするタンパク多糖(クレスチン)は抗悪性腫瘍剤としてすでに臨床で実用化されています。

【サポニンの免疫増強作用】

多くの植物に含まれる化学成分にサポニン(saponin)と呼ばれる物質群があります。サポニンというのは、本来は、水に混ぜて振ると、石けんのように持続性の泡を生ずる化合物群に付けられた名称です。サポニンが泡立つのは、界面活性剤としての性質を持つからです。

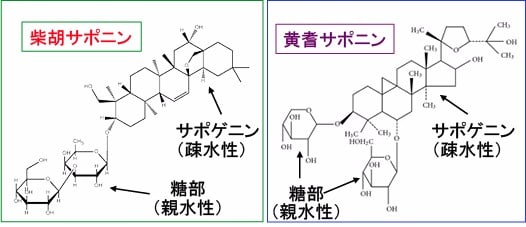

サポニンは構造的にはトリテルペンやステロイドに糖が結合した配糖体の一種です。

サポニンは植物と棘皮動物(ナマコやヒトデ)にしか存在しません。棘皮動物以外の動物には存在しません。

糖の部分は水酸基が多く親水性であるのに対して、非糖部(トリテルペンやステロイド)は疎水性の性質を持ちます。つまり、同じ分子内に親水性と疎水性という両極端な性質をもった部分構造が共存していることになり、この構造的特徴が緩和な界面活性様作用をもたらします。

高麗人参に含まれるサポニンの一種のジンセノサイドRb1の構造を以下に示します。

図:人参サポニンの一種のジンセノサイドRb1の構造を示す。サポニンは配糖体の一種で、糖部と非糖部(サポゲニン)に分けられる。糖部は水溶性(親水性)であるのに対して非糖部のサポゲニン(アグリコンとも言う)は水に溶けにくい(疎水性)性質を持つ。この構造によってサポニンは界面活性作用を持ち、水と混ぜて振ると泡立つ。

サポニンには免疫増強作用を含め様々な効能があることが報告されています。

高麗人参に含まれるサポニンは、マクロファージの貪食能を高め、リンパ球を活性化して細胞性免疫や抗体産生を高めることが報告されています。

多くの動物実験で、ワクチンなどで免疫するときに、高麗人参を経口摂取させると、抗原に対する抗体の産生が高まる結果が得られています。人体での臨床試験でも、高麗人参の水溶性エキス100mgを1日2回、8週間摂取すると、好中球の貪食能が著明に高まることが明らかになっています。

高麗人参に含まれるニンジンサポニンは、免疫増強作用に加えて、滋養強壮作用や、精神・神経系や内分泌系に対する作用など多様な生理作用が報告されています。

柴胡(サイコ)に含まれるサイコサポニンには肝障害改善作用・抗炎症作用・抗アレルギー作用、インターフェロン産生を高めて免疫力を高める効果が報告されています。

黄耆(オウギ)に含まれる様々なトリテルペンサポニンは免疫力を高める作用があることが知られています。その作用は、マクロファージやリンパ球を活性化して、細胞性免疫や抗体産生を高める効果があります。

オウギを服用すると鼻粘膜のIgAやIgGの分泌を高めることが報告されています。インターフェロンやインターロイキン-2の産生を高め、がん細胞に対する免疫力を高めます。

このように多くの研究で、サポニンにはインターロイキンやインターフェロンといったサイトカインの産生を高める作用があることが報告されています。

図:柴胡(サイコ)に含まれるサイコサポニンや黄耆(オウギ)に含まれる様々なトリテルペンサポニンはマクロファージやリンパ球を活性化して、細胞性免疫や抗体産生を高める効果がある。

サイトカインとはリンパ球や炎症細胞などから分泌される蛋白質で、細胞の増殖、分化、細胞死などの情報を伝達し、免疫や炎症や創傷治癒など様々な生理機能の調節を担っています。サイトカインは細胞表面の膜上にある受容体に結合することによって、受容体に特有の細胞内シグナル伝達の引き金となり、極めて低濃度で生理活性を示します。白血球が分泌し免疫系の調節を行なうインターロイキン、ウイルス増殖阻止や細胞増殖抑制の働きをもつインターフェロン、様々な種類の細胞増殖因子など、数百種類のサイトカインが知られています。

つまり、生薬に含まれるサポニンは免疫細胞からのサイトカインの産生を高めることによって、細胞性免疫や抗体産生を活性化し、免疫力を高めます。免疫力を高める生薬の代表である高麗人参や黄耆の免疫増強作用もサポニンの関与を大きいと考えられています。

【精油の免疫増強作用】

精油(せいゆ)は、植物に含まれる揮発性の芳香物質です。

ハーブ(薬草)や果実から抽出した天然のエッセンシャルオイル(植物精油)を使って、主に香りによるリラクセーションや癒しの効果によって、美容や健康に役立てようとする療法をアロマテラピーと言います。

心地良い香りは、理性的処理を行うという大脳新皮質を経ずに、大脳辺縁系という本能を司る大脳の深層部に直接作用して、原始感覚に基づく癒しの効果があるといわれています。エッセンシャルオイルの揮発成分(香りの分子)は主に鼻を通じて大脳辺縁系を刺激し、マッサージや温浴などで直接皮膚に作用させれば、揮発性および非揮発性の種々の成分が肌を通して吸収され、血行促進などの薬理作用も期待できます。

ストレスによる免疫力低下が、香りを嗅がせることにより予防できるという動物実験の結果が報告されています。マウスに高圧ストレスを与えると、胸腺が萎縮して免疫機能が低下します。久留米大学免疫学教室の研究グループは、このストレスを与える前3週間と与えたあとの24時間にレモンとオークモス( oakmoss )の香りをマウスに嗅がせました。すると、ストレスで引き起こされる胸腺の萎縮が防げて免疫抑制が軽減されました。

精油成分の効果は臭いによるものだけでなく、経口摂取による直接的な効能が多く知られており、漢方薬の薬効成分として精油成分は重要です。

煎じ薬をインスタントーコーヒーのようにスプレードライ法で粉末にする過程では、水と一緒に精油成分も揮発して無くなります。これが、漢方薬のエキス粉末製剤が煎じ薬よりも効果が落ちる理由です。

精油成分のシトロネロールと3種類の生薬(霊芝、党参、当帰)の成分を組み合わせた漢方治療の免疫増強作用を検討した以下のような研究報告があります。

Effect of citronellol and the Chinese medical herb complex on cellular immunity of cancer patients receiving chemotherapy/radiotherapy.(化学療法や放射線療法を受けているがん患者の細胞性免疫に対するシトロネロールと漢方薬の効果)Phytother Res. 2009 Jan 14

【要旨】がん治療中は白血球減少や免疫力低下が起こりやすい。

植物のゲラニウムに含まれる精油成分のシトロネロール(citronellol)には、抗がん作用や抗炎症作用や創傷治癒促進作用が知られている。

中国伝統医療で使用される霊芝(Ganoderma lucidum)、党参(Codonopsis pilosula)、当帰(Angelicae sinensis)は、免疫調整作用を有することが実験的研究にて示されている。

この研究では、霊芝・党参・当帰の抽出エキスとシトロネロールの粉末混合物をカプセルに入れた薬(CCMH:Chinese medicine herb complex)が、抗がん剤あるいは放射線治療を受けているがん患者の免疫細胞の数を増やすことができるかどうかを、ランダム化二重盲検試験で検討した。(プラセボーはカプセルの中身がコーンスターチとβシクロデキストリン)

抗がん剤あるいは放射線治療を受けている105例のがん患者を対象に、治療の6週間前と6週間後に血中の白血球数を測定した。

CCMHを併用しない(プラセボ服用)のコントロール群と比較して、CCMHを併用した患者グループでは、白血球数と好中球の減少の割合が著明に低下していた。

白血球数の減少率はCCMH併用群が14.2%に対してコントロール群は28.2%。

好中球の減少率はCCMH併用郡が11.0%に対してコントロール群は29.1%であった。

CD4陽性Tリンパ球(ヘルパーT細胞)とナチュラルキラー細胞(NK細胞)は、CCMH併用郡に比べてコントロール群において著明に低下していた。

したがって、抗がん剤や放射線治療を受けている患者に、霊芝・党参・当帰の抽出エキスとシトロネロールの混合物(CCMH:Chinese medicine herb complex)を併用すると、免疫力を増強し、がん細胞に対する抵抗力を高め、さらに感染症を予防することによって、副作用の軽減に役立つ。

この論文で使われている霊芝(レイシ)はサルノコシカケ科のキノコでβグルカンが豊富です。

党参(トウジン)はキキョウ科のつる性多年草、ヒカゲノツルニンジンの根です。

滋養強壮作用があり、疲労倦怠や食欲不振を改善します。サポニンや多糖成分が豊富です。

当帰(トウキ)はセリ科のトウキの根で、リグスチライドなどの精油成分が豊富です。

シトロネロールはアロマテラピーに使われる精油成分です。

抗がん剤や放射線治療中の免疫力の低下を、これらの組み合わせを使って治療しようという発想は、多糖とサポニンと精油成分の相乗効果を期待しているのかもしれません。

免疫増強を目的とした健康食品やサプリメントでは、βグルカンを主体にしたものがほとんどです。しかし、βグルカンで体の免疫細胞を刺激するだけでは、十分な効果が得られません。

漢方治療は胃腸の状態を良くして栄養状態を良くし、組織の血液循環や新陳代謝を高めて免疫細胞が活性化しやすい状態にします。

免疫増強作用を有するβグルカンとサポニンと精油成分を組み合わせるという方法は、免疫増強に効果が期待できそうです。

ただし、サポニンや精油成分を多く含む生薬は多く摂取すると有害な場合もありますので、漢方薬に詳しい薬剤師や医師に相談して下さい。自己判断での使用は危険な場合もありますので、注意が必要です。

図:生薬に含まれるβ-グルカンやサポニンや精油成分の組み合わせによって、漢方薬の免疫増強効果を相乗的に高めることができる。

【清熱解毒薬には抗菌・抗ウイルス成分が含まれる】

「清熱解毒」という薬効を西洋医学的に解釈すると、抗炎症作用と体に害になるものを除去する作用に相当します。体に害になるものとして、活性酸素やフリーラジカル、細菌やウイルスなどの病原体、環境中の発がん物質などが考えられます。

つまり、「清熱解毒薬」には、抗炎症作用、抗酸化作用、フリーラジカル消去作用、抗菌・抗ウイルス作用、解毒酵素活性化作用などがあります。

清熱解毒薬に分類される生薬としては、黄連(オウレン)・黄芩(オウゴン)・黄柏(オウバク)・山梔子(サンシシ)・欝金(ウコン)、夏枯草(カゴソウ)・半枝蓮(ハンシレン)・白花蛇舌草(ビャッカジャゼツソウ)・山豆根(サンズコン)・板藍根(バンランコン)・大青葉(タイセイヨウ)・蒲公英(ホコウエイ)などがあり、感染症や化膿性疾患に使用されていますが、がん治療の副作用軽減と抗腫瘍効果増強にも有用な生薬です。

【板藍根と大青葉の抗ウイルス作用】

板藍根(ばんらんこん)はホソバタイセイ(Isatis tinctoria)という植物の根で、大青葉(たいせいよう)はホソバタイセイの葉です。

ホソバタイセイは南ヨーロッパ原産のアブラナ科の植物です。その葉は藍色(インディゴ)染料の原料として利用され、中世には盛んに栽培されていましたが、化学染料の出現とともに栽培がすたれてきています。

ホソバタイセイの葉は,古代のブリトン人とケルト人が戦争に出陣するときの化粧の青色顔料として用いていました。これは、化粧としての利用と同時に、ホソバタイセイの葉の成分には止血作用や傷の治りを早める効果が知られていたからです。

藍色染料の成分であるインディカンには抗菌・抗ウイルス作用や抗炎症作用があり、薬草として世界各国で民間薬や伝統医療に利用されています。中国医学やインド医学(アーユルベーダ)では古くから利用されています。

漢方では、ホソバタイセイの葉は「大青葉(タイセイヨウ)」、根は「板藍根(バンランコン)」という生薬名で使用されています。

タイセイヨウもバンランコンも漢方的には清熱涼血・解毒の効能(西洋医学的には解熱・抗炎症・抗菌・抗ウイルス作用)があり、風邪、インフルエンザ、肺炎、はしか、ウイルス性肝炎、脳炎、髄膜炎、急性腸炎、丹毒など様々な感染症の治療に用いられています。

中国では風邪や扁桃炎の治療にタイセイヨウやバンランコンを含む製剤が大衆薬として多く使用されています。中国では風邪に季節になると、板藍根茶や板藍根が入ったエキス剤をサプリメント感覚で服用し、中国の小学校などではこの板藍根を煎じた液をうがい薬にしたり、のどにスプレーしたりもします。

さらに中国では、日本脳炎、インフルエンザ、ウイルス性肝炎などのウイルス性疾患に対する臨床研究が行われ、バンランコンの注射液なども開発されています。

板藍根の名前が日本で広く知られるようになったきっかけは、2003年のSARS騒動です。

SARSはSevere Acute Respiratory Syndrome(重症急性呼吸器症候群)の略で、新種のコロナウイルスによる感染症で、2003年3月頃から中国広東省を起点とし、大流行の兆しを見せ始めました。

この時、風邪やインフルエンザの治療に中国で古くから利用されていた板藍根含有の製品が売り切れになるとか、値上がりするという社会現象が起こり、日本でもインフルエンザや風邪の治療における板藍根の薬効が注目され、板藍根を含むお茶や漢方薬やのど飴などの販売量が増えました。

最近でも、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって、板藍根の需要が増えているようです。

昔の人が経験で発見した天然の抗ウイルス薬ですが、実際、 基礎研究でも抗ウイルス作用は認められ、臨床研究でも、インフルエンザや風邪に対する治療効果が証明されています。

日本脳炎やウイルス性肝炎など他のウイルス性疾患の治療にも利用されています。

図:ホソバタイセイの根は板藍根(ばんらんこん)、葉は大青葉(たいせいよう)という生薬名で漢方治療に使われている。どちらも、抗ウイルス作用や抗炎症作用や抗がん作用が報告されており、がん患者のインフルエンザ予防の目的でも有用性が指摘されている。

【COVID-19の予防に役立つ漢方処方】

690話で解説したように、中国で行われている臨床試験の結果などから、COVID-19の予防を目的とした漢方薬として以下のような内容が良いと思われます。

玉屏風散(黄耆・白朮・防風)に抗ウイルス作用のある板藍根(ばんらんこん)、抗炎症作用のある黄芩(おうごん)、金銀花などを加えた処方がベースになると思います。

食欲や体力や抵抗力を高める目的で、人参や党参や茯苓や大棗など補気健脾臓薬を追加しても良いと思います。また、気道粘膜の抵抗性を高める麦門冬(ばくもんどう)や天門冬(てんもんどう)も有効です。

胃腸機能を整える効果があり精油成分の多い藿香や陳皮、鎮咳・去痰作用がありサポニンの豊富は桔梗も有用だと思います。

これらの生薬を煎じて日頃から服用しておくと、COVID-19だけでなく、普通の風邪やインフルエンザの予防にも有効です。

呼吸器感染症のリスクが高い人はピドチモドの併用も有効だと思います。

ピドチモドは自然免疫と獲得免疫の応答を増強し、多くの臨床試験で感染症に対する有効性が確認されています。

例えば、呼吸器感染症を繰り返す人に使用して感染症を予防する効果が臨床試験で証明されています。感染症を発症する頻度の減少し、発症しても症状が軽いという結果が報告されています。

特に小児を対象にした臨床試験が行われており、ウイルス感染に対する抵抗力の増強や、学校を休む日数の減少などの有効性と、安全性が極めて高いことが報告されています。(ピドチモドに関してはこちらへ)

がん患者さん、特に抗がん剤治療を受けている患者さんは、『外出を控えたり、生ものを避けたりして、アルコール入りの消毒剤での手洗いを頻回に行う』という一般的な感染予防に加えて、体力と免疫力を積極的に高めることが大切です。抗がん剤治療中にインフルエンザやCOVID-19に感染すると高率に重症化するので、感染しても重症化しないように抵抗力と免疫力を高めておくことが重要です。この目的では、漢方薬とピドチモドの併用がよいと思います。

| « 690)新型コロ... | 692)免疫療法... » |