がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

21)日本漢方 vs 中医学 vs ハーブ治療

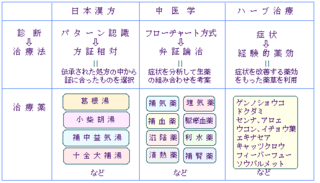

図:日本漢方と中医学とハーブ治療の違い

日本漢方では、患者の呈する症状や病状(証)に合った処方を、過去の伝承の中から見つける手法を基本とする(方証相対)。一方、中医学では、病人の症状や病状を中医学的認識法で分析・診断し、治療に必要な薬効を持つ生薬の組み合わせを個々に考える(弁証論治)。ハーブ治療は単一の薬草の効能を単純に利用するだけであり、病人の呈する症状や病態を詳しく分析する理論はない。

21)日本漢方 vs 中医学 vs ハーブ治療

日本では、天然の生薬を使う医療をひとまとめにして「漢方」と呼んでいます。「漢方」という言葉は中国語ではなく、日本で作られた言葉です。江戸時代に、蘭方(オランダ医学)や和方(日本固有の医学)と区別するために作られました。「漢」とは、漢字や漢文と同じように、「中国の漢の時代」を指すのですが、もっと広く中国そのものを現す意味でも使用されます。漢方薬のことを「和漢薬」という場合もありますが、これは中医学との違いを意識し「日本固有の生薬治療」を表現したものと言えます。

つまり「漢方」とは中国の伝統医学という意味ですが、もっと正確に言うと「中国伝統医学を源流として日本で発展した伝統医学」ということです。中国では、中国伝統医学を「中医学」と表現しています。日本の「漢方」も中国の「中医学」も、その源は中国で2000年以上前に発祥した医学でしたが、それぞれの国において、独自の展開をみせて伝わったために、「日本の漢方」と「現代中医学」とではかなりの違いが発生しています。生体の病的状態の把握の仕方や、その病態を治す処方(治療方法)の選択の方法が両者で大きく異なっているのが実情です。

二千年以上前から現在に至るまで、様々な病気や症状に対して、それらの治療に関する独自の理論が提唱され、有効な処方(生薬の組み合わせ)が経験的に見いだされ伝承されてきました。すなわち、前漢時代の「皇帝内経(こうていだいけい)」、後漢に編纂された「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」、3世紀ころに張仲景によって記された「傷寒論(しょうかんろん)」「金貴要略(きんきようりゃく)」などを基礎にして、時代を経るにしたがってその理論や治療法は変遷を繰り返しながら伝承、形成されてきたのです。

漢方(日本漢方)は中国を源流として日本に伝わり、幾多の変遷を経て、現在の日本国内で実践されている伝統医学です。中国から医学が伝来したあと、日本人の体質や文化に合わせて次第に同化され、わが国の国情にあった伝統医学・医療体系として独自の発展を遂げてきました。

日本漢方では、患者の呈する症状や病状に合った処方を、これらの伝承の中から選んで使用する傾向が強いと言えます。これを「方証相対」と言い、漢方医学的病態認識と漢方処方を対応させて治療に臨むという方法論です。つまり、患者の病状をパターン認識(証を決定)して、それに合った処方を過去の伝承の中から見つける手法です。

例えば、悪寒、発熱、頭痛、項背部のこわばりといった風邪症状があって自然発汗を伴わない状態は「葛根湯」が効くパターンであり、これを「葛根湯証」と診断して葛根湯を使って治療する根拠とします。つまり、このような症状が揃えば理屈抜きに葛根湯が使われるのです。葛根湯は、カッコン、タイソウ、マオウ、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、ショウキョウの7つの生薬を組み合わせた処方で傷寒論に記載されています。熱性疾患に使用する「小柴胡湯」、大病で体力が低下して食欲不振や倦怠感がある場合に使用される「補中益気湯」や「十全大補湯」なども先人が作った処方で、どのような病状や症状に適するかという使用目標が古い書物に記載されており、その記載に合った患者にその処方を使って治療するという手法です。

一方、中医学では、そのような伝承を基本にしながらも、個々の病人の症状や病状を中医学的認識法で分析・診断し、その診断に合った処方を新たに考案します。例えば、前述の葛根湯証のような症状を呈する場合でも、表裏(病気が浅いか、深いか)、寒熱(寒けを伴う状態か、熱を伴う状態か)、虚実(栄養状態、人体の抵抗力が不足の状態か、過剰の状態か)、陰陽(活力が消極的状態か、積極的状態か)などの 中医学的診断により、個人差に基づいた処方がなされます。

そのため、気の量を増す「補気薬」、血の量を増す「補血薬」、気の巡りを良くする「理気薬」、血の巡りを良くする「駆お血薬」、体を温めて冷えを改善する「補陽薬」、炎症や感染症を抑える「清熱薬」などといった薬効ごとに生薬を分類し、患者が呈する症状に応じてこれらの生薬の組み合わせを考えます。

このような中医学的な診断(証)と治療法(治)の決定過程を、「証」を「弁(わ)」けて、「治療法」を「論」ずるという意味で「弁証論治」と言います。症状に応じて何を使うかフローチャート式に処方を決める手法と言えます。中医学は現代の中華人民共和国で教育、実践されている中国伝統医学であり、その理論や治療薬は日本漢方よりもかなり詳細で膨大です。中医学では日本漢方と比べて使用する生薬の量が圧倒的に多いのが特徴ですが、これは中医学が目に見える西洋医学的な薬理効果を追求した結果と考えられます。

民間薬やハーブを使った治療は単一の薬草の効能を単純に利用するだけであり、病人の呈する症状や病態を詳しく分析する理論はありません。便秘にアロエ、センナ、下痢止めにゲンノショウコといった具合に症状に合わせて飲んだり、健康増進や病気の予防の目的でお茶代わりに飲むのがほとんどです。

さて、がんの漢方治療においては、いろんな方法がありますが、一般的には日本漢方では対応が困難で、中医学が基本になります。その理由は、抗がん剤や手術などといった治療が行われていなかった時代の古典の記載を探しても、がん治療中の患者の症状にぴったり合った処方の記載は無いのが当然だからです。中医学の理論にしたがって、がん患者の症状や病態に応じて、それらの問題点を解決するような処方を、患者ごとに考案する必要があります。

しかし、個人的には、中医学一辺倒では限界も欠点もあるように思っています。それは中医学の理論は抽象的、哲学的、観念的であり、がん治療中の患者の病態を厳密な中医学の理論で分析することが適当かどうか疑問に思うからです。

がんの進行度の評価は西洋医学的な画像診断が正確です。体力や栄養状態の評価は、全人的な中医学の診断は有用ですが、血液検査のデータを参考にするとさらに正確に評価できます。骨髄や肝臓や腎臓のダメージの程度も血液検査が参考になります。

このように、西洋医学の診断法を参考にしながら、体力や抵抗力といった全身的な状態を中医学的認識法でも評価しながら、その患者の症状や病状に合った処方を作成する方が合理的で現実的だと思います。

また、古くから伝承されてきた処方や経験知も参考になります。例えば、体力や抵抗力を高めるためには、高麗人参だけを使うよりも、高麗人参に黄耆、茯苓、蒼朮(または白朮)を組み合わせる四君子湯を利用する方が有用であることが経験的に知られています。貧血や白血球減少などの骨髄のダメージの回復を促進する目的で補血薬を使う場合は、当帰、芍薬、川きゅう、地黄の4つを組み合わせた四物湯の有用性が古くから知られています。

このような2つ、3つの生薬の組み合わせによる相乗効果の例は数多く知られており、生薬を組み合わせる場合に、この経験的知識をどれだけ知っているかが、漢方処方の効き目を高めるポイントになります。

日本漢方も現代の中医学も、使用される生薬は古くから同じであり、ほとんど変化していないというのも欠点の一つです。もし、中国や日本にない薬草で、効果の高いものがあれば、それを利用することは漢方薬の薬効を高めることになるかもしれません。

つまり、がんの漢方治療の場合、欧米や東南アジアなどで利用されている薬草の利用が有用な場合もあります。免疫力や体力を高める薬草や、抗がん作用や抗炎症作用をもった薬草を、日本や中国以外から求める柔軟な対応もがんの漢方治療の場合は必要だと思います。

このように考えると、がんの漢方治療は、中医学だけに固執するのではなく、がん治療中のように複雑な病態の場合には、日本漢方のような病態イコール処方という直感的、短絡的な考え方が合っている場合もあります。また、漢方や中医学で使用されていない他の国の薬草も利用すると、さらに発展するように思います。それらの特徴を十分に知った上で活用すると、より有効ながんの漢方治療を行うことができると思います。

(文責:福田一典)

| « 20)漢方薬で抗... | 22)抗がん生薬... » |