がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

151)ウコンはがん細胞に対する免疫寛容を軽減する?

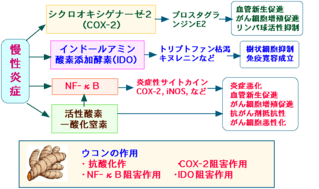

図:慢性炎症は、転写因子NF-κBの活性を高めてがん細胞の増殖を促進すると同時に、抗原提示細胞(樹状細胞)のインドールアミン酸素添加酵素の活性を高めたり、シクロオクシゲナーゼ-2の活性化などによって、がん細胞に対する免疫寛容の成立に関わっている。ウコンなどの抗炎症作用のある生薬は、がん細胞の増殖を抑えると同時に、免疫寛容を軽減する効果も期待できる。。

151)ウコンはがん細胞に対する免疫寛容を軽減する?

【ウコンとは】

一般にウコンという名称がつくものには、ハルウコン (Curcuma aromatica)、アキウコン(Curcuma longa)、 ムラサキウコン (Curcuma zedoaria)などがあります。ハルウコンは春にピンクの花をつけ、アキウコンは秋に白い花をつけます。根茎を薬用や香辛料として利用します。

ハルウコンの根茎は中国では姜黄(きょうおう)という生薬で、ムラサキウコンの根茎は莪朮(がじゅつ)をいう生薬です。

正式な和名のウコンは香辛料として用いられるアキウコン(Curcuma longa)をさします。

ウコン(Curcuma longa)はインドや東南アジアなど熱帯地方に生えているショウガ科の植物です。漢字では宇金・鬱金・欝金などと書きます。

国内では、沖縄、九州南部、屋久島に自生し、また栽培もされています。その根の部分は生姜に似ており、その乾燥粉末は「ターメリック」という香辛料であり、カレー粉の黄色い色素の元です。黄色色素を利用してたくわんの着色剤やウコン染めの名で染料としても使われています。

ターメリックエキスやその成分のクルクミンは強い抗酸化作用を持っています。鮮やかな黄色をしていることと、過酸化脂質に対する抗酸化性があるため、バター、マーガリン、チーズなどの食品に抗酸化剤としても利用されています。

ウコンは昔から多くの国で民間薬としても使われています。漢方医学では、利胆(胆汁の分泌促進)、芳香性健胃薬の他に止血や鎮痛を目的に漢方処方に配合されます。血と気の巡りを良くする目的でもよく使用します。

インドの伝統医学のアーユルヴェーダでは抗炎症作用が利用され様々な炎症性疾患の治療に用いられています。ターメリック湿布は、炎症や痛みを和らげる目的で使用されています。

ウコンに含まれるクルクミンは胆汁分泌を促し、脂肪の消化吸収を助ける作用があり、肝臓の解毒作用を強化する働きがあり、二日酔いの防止にも効果があります。最近では、胃腸病や高血圧などの幅広い効用も認められるようになりました。民間療法や健康食品としてもポピュラーな食品です。

日頃からカレーを多く食べている人ほど、アルツハイマー病のような認知症の発症率や程度が低いという疫学研究の結果も報告されています。抗炎症作用や抗酸化作用が、脳の神経障害を防ぐ効果があるためと考えられています。

(ウコンの服用法や抗がん作用については、62話と126話もご参照下さい。)

【ウコンの抗炎症作用とがん予防効果は転写因子NF-kBの活性阻害が関与している】

古来よりアーユルヴェーダでは、捻挫や炎症の治療に対してターメリックの局所使用や経口服用を行っています。このような使用法は、経験によってのみならず臨床試験によってもその効果が実証されています。

関節リュウマチ患者を対象にした臨床試験では、クルクミン(1200mg/日)はピラゾロン系抗炎症薬のフェニルブタゾンに匹敵する抗炎症作用を示し、副作用は極めて少ないことが報告されています。

1988年、アメリカのラトガ-ス大学薬学部のコニー博士らは、マウスを使った実験を行い、ウコンに含まれるクルクミン(curcumin)が皮膚がんの発生を抑制するという研究結果を報告しました。それ以来、日本や台湾を中心にウコンのがん予防効果の研究が進められています。

発がん物質を使った動物実験では、皮膚がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝臓がんなどの発生を抑える効果が報告されています。クルクミンのがん予防効果や、がん患者における抗腫瘍効果を検討する多数の臨床試験が米国などで実施されています。

クルクミンは、強い抗酸化作用と同時に、NF-κBという転写因子の活性化を阻害することにより、炎症や発がんを促進する誘導性一酸化窒素合成酵素(iNOS)やシクロオキシゲナーゼー2(COX-2)の合成を抑えてがんの発生を予防したり、がん細胞を死にやすくするなどの効果が明らかにされ、がん予防物質として注目を集めています。

転写因子のNF-kBは、通常は細胞内でIkBという阻害蛋白と結合して不活性な状態で存在しています。マクロファージに炎症性のシグナルが来ると、IkB蛋白が分解してNF-kBはフリーになって細胞の核に移行します。核内においてiNOSやCOX-2などの遺伝子の調節領域に結合して、これらの蛋白質の合成を開始します。最近の研究で、クルクミンはIkBの分解を阻止してNF-kBの活性化を抑制することによって、マクロファージからのiNOSやCOX-2の合成を抑えることが明らかになっています。

また、がん細胞においては、活性酸素などによってNF-kBが活性化されると、増殖が促進され、アポトーシスという細胞死が起こりにくくなります。アポトーシスとは、細胞がある情報を受けて、自ら能動的に死んでいく「プログラムされた細胞死」のことをいいます。多くのがん細胞は、転写因子NF-kBが活性化されるとアポトーシスが起こりにくくなって増殖速度が早くなります。がん細胞で活性化されたNF-kBを阻害してやるとがん細胞が抗がん剤で死にやすくなり、クルクミンががん細胞のNF-kBの活性化を阻害してがん細胞のアポトーシスを引き起こすことが報告されています。

【ウコンは免疫力を高めるのか、弱めるのか】

ウコンあるいはクルクミンの免疫力に対する研究報告は、今まで免疫細胞のNF-κB活性を阻害する作用があるため、免疫力を弱める可能性の方が指摘されていました。

つまり、マクロファージやリンパ球などの免疫細胞のNF-κB活性を阻害すると、炎症性サイトカインのTNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, などの発現を低下させるためです。

このような炎症性サイトカインの発現を抑制することがウコンやクルクミンの抗炎症作用や発がん予防効果の作用機序の一つと考えられていますが、これらの炎症性サイトカインの抑制は免疫力を弱める結果になると考えられたからです。

しかし、最近の研究では、がん細胞に対する免疫寛容の状態をクルクミンが軽減する効果が報告されています。

がん細胞は宿主細胞とは異なる抗原を有しているので、免疫学的には宿主の免疫細胞(T細胞やNK細胞)によって拒絶されるはずです。したがってがんが増殖や進展をするためには宿主免疫監視機構からの逃避(免疫寛容)が必須であり、この免疫寛容の成立において重要な役割を果たすインドールアミン酸素添加酵素の活性をクルクミンが阻害して抗腫瘍免疫を高めることが報告されています。

インドールアミン酸素添加酵素(Indoleamine 2,3-dioxygenase: IDO)は、アミノ酸のトリプトファンをN-Formylkynurenineへ代謝する酸素添加酵素で、ヒトの肺、小腸、胎盤など多くの組織に分布し、種々の感染症や炎症で強く誘導されます。

IDOは免疫システムにおいて重要な役割を担っており、特に、抗原提示細胞の樹状細胞のあるサブクラスに発現するIDOは抑制性T細 胞を誘導し免疫寛容(免疫抑制)の成立に関与します。

その作用機序は局所的なトリプトファンの枯渇とその代謝産物(キヌレニンなど)による阻害作用と考えられています。多くの癌ではIDOの高発現が認められ、がん細胞はその免疫抑制作用を巧みに利用して宿主の免疫監視機構を回避しつつ増殖していることが知られています。さらに、IDOを多く発現しているがん細胞が進行が早く、治療に抵抗して予後が悪いことが報告されています。

最近の報告で、ウコンに含まれるクルクミンには、活性化した樹状細胞のインドールアミン酸素添加酵素を抑制して抗腫瘍免疫を高めることが報告されています。(J. Biol. Chem. 284:3700-3708, 2009)

慢性炎症は発がんを促進すると同時に、免疫抑制系のT細胞を活性化し、樹状細胞やキラーT細胞の活性を弱めることが知られています。

したがって、抗炎症作用のあるウコンは、炎症に由来して抗腫瘍免疫を抑制している要因(IDOの活性上昇やCOX-2の発現上昇など)を阻害することによって、免疫寛容状態を軽減して、がん細胞に対する免疫力を高める効果が指摘されています。

このクルクミンの2面性は62話で解説した「ウコンは抗がん剤の効き目を強めるのか、弱めるのか」という話と似ています。

クルクミンはがん細胞のNF-kBの活性化を阻害してアポトーシスを引き起こしやすくすることが報告され、抗がん剤感受性を高めることが報告されています。一方、抗がん剤ががん細胞をアポトーシスで殺す過程で必要な、活性酸素の発生やJNKシグナル伝達系の活性化を、クルクミンが阻害するために、抗がん剤の効き目を弱めるという報告もあります。つまり、抗がん剤治療中にクルクミンを併用する方が良いという意見と、併用すべきでないという真っ向から反対する意見があるからです。

多くの研究者は、ウコンやクルクミンのNF-kB阻害作用などが、抗がん剤の効き目を高める可能性を示唆しています。

しかし一方、クルクミンが抗がん剤の抗腫瘍効果を妨げる結果も報告されています。(詳細は第62話参照)

NF-κBやIDO(インドールアミン酸素添加酵素)の活性やCOX-2の発現に対するクルクミンの阻害作用は、培養細胞を使った実験結果によるものが主で、その有効濃度は人間での血中濃度に比べて極めて高いので、人体内で本当にそのような効果が期待できるのかという疑問もあります。

ウコンについては、その活性成分のクルクミンの吸収は低く、クルクミンの血中濃度は数十ng/ml程度という報告もあります。

ウコンの抗炎症作用が、抗腫瘍免疫の増強に対してプラスに働くのかマイナスに作用するのかは、今後の研究結果を待つ必要があります。しかし、最近の研究の流れは、ウコンのクルクミンが免疫寛容を軽減して抗腫瘍免疫を高める可能性の方が注目されているように思います。

(文責:福田一典)

| « 150)がん特異... | 152)がん治療... » |