がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

(9)漢方は経験という根拠に基づく医療

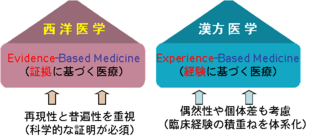

(図)西洋医学は再現性と普遍性を重視し、科学的理論と分析的・統計的手法で証明された医療を行う。一方、漢方医学は偶然性や個体差も考慮しながら、経験的に効果のある治療法を体系化してきた。

(9)漢方は経験という根拠に基づく医療

【西洋医学と漢方医学のEBMの違い】

近年、Evidence-based medicine(EBM,証拠に基づく医療)という考え方が医療現場で重視されるようになりました。その治療法が「理論的に説明でき、科学的知識で矛盾なく納得でき、そして実際に効果があることを分析的・統計的手法で証明できたもの」が、西洋医学が考えるEBMであり、EBMでなければ正式の医療とは認めないと考えています。

たしかに納得できる考え方ですが、統計的な手法で臨床効果を評価するためには、画一的な治療法でないと結論が出せないという点に問題があります。

漢方の考えに「同病異治」というのがあります。これは同じ病気であっても、その人の体質や病気の状態に応じて、治療法が変わるべきであるということであり、経験医療を体系化した東洋医学の最も基本的な考え方です。統計は、再現性と普遍性を基盤にしていますが、個体差のある病気の治療において、果たして再現性と普遍性を唯一の判断基準として良いのか疑問があります。

漢方では、カゼというありふれた病気でも、病気の状態(強さや時期など)や体の状態(体質や体力など)などの違いによって、10種類以上の漢方処方が使い分けられます。病気や体の状態は時間とともに変化しますので、「その時点で最も合った薬を用いるのが漢方治療の基本」であり、「病気や体の状態に合った薬を用いれば効くはずだし、使った薬が効かないときは薬の選択が間違ったからだ」という考え方が、漢方医学の基本なのです。

一見試行錯誤的な治療に思えますが、「偶然効いた」という治療法を、症例を積み重ねて「使い方」を見い出してきたのが漢方なのです。西洋医学は効く薬を開発し、漢方医学は薬の使い方を発展させてきた、という違いがあります。

どのような根拠によってその治療がなされているのかを議論するとき、「科学的な証拠」だけに固執するのでなく、「経験という根拠」も認める柔軟な考え方がなければ、漢方医学などの伝統医療を正しく理解することはできません。「漢方は科学的根拠がない」からEBMとは言えないという論理は間違っています。漢方は「現代の科学のレベルでは解析できない」が「経験的に効果がある」から「根拠がある治療法と認めてよい」と捉えるべきです。

「目に見えない原因」「再現性や普遍性のない現象」「数値化できない効果」などは、科学的手法では分析できません。「たとえ漢方で病気が治ったとしても、その理由が科学的に説明できなければ医学とはいえない」という、科学万能の考えでは漢方を本当に理解することはできません。

漢方は、経験的な試行錯誤の中から偶然性も重視しながら体系化されてきたものです。科学で説明できない効果が期待できるところに、漢方が現代医療で求められている本質的な理由があります。「経験的に効果が認められ、常識的知識で納得できる」というExperience(経験)-based medicineという意味でのEBMも、現代医療には必要なのです。

多くの医者は、「漢方薬は効かない」とか「漢方は非科学的」という批判的な意見を持っています。それにもかかわらず、医者の70%以上が、臨床で漢方薬を使っているという調査結果があります。一見矛盾しているようですが、これは「西洋薬だけではうまく治療できない病気がある」ということと、「なぜ効くか判らないが、漢方薬が病気の治療に効果がある」ということを、多くの医者や患者が実際に経験し、よく知っているからです。

【生薬の効果(薬能)は、長い年月をかけた臨床経験に基づいている】

それぞれの生薬には、臨床経験に基づいた効果(薬能)がまとめられています。例えば、桂皮(けいひ)は血液循環を良くして体を温め、寒気を取る「散寒補陽」という効能があります。高麗人参には、消化吸収機能を高めて気力や体力を増す「補気健脾」という効能が、昔から知られていました。

これらの薬能は、人に使った経験からまとめられたものですが、現代における科学的研究によって活性成分や薬理作用も解明されつつあります。なかには科学的に説明できないものや、成分の内容が複雑であるため解明できない薬能もありますが、漢方薬の効能を理解する上で最も必要なのは、経験的知識です。

このように経験的に薬効が見つかった薬草を利用し、その効き目をさらに高め、副作用を軽減するような組み合わせを、臨床経験の長い歴史の中で蓄積してきた点に、西洋薬に無い漢方薬の特徴があるのです。

(文責:福田一典)

◯ 漢方漢方煎じ薬についてはこちらへ

画像をクリックするとサイトに移行します。

| « (8)漢方的... | 10)漢方薬のプ... » |