がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

(8)漢方的病態認識における二元論(陰陽・虚実・寒熱)の意義

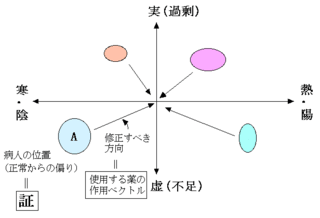

(図)患者の証と漢方薬の作用ベクトルの関係:

図の原点が生体の歪みのない正常状態であり、寒・熱や気血水の過不足(虚実)などのバランスの崩れた状態を、原点に引き戻すような作用ベクトル(方向性)を持った漢方薬を使用する。例えばAの状態では、生体が寒証(あるいは陰証)で、気血水のいずれかが不足した状態(虚)にあるため、正常状態に戻すためには、不足した要素を補い、かつ温熱性の漢方方剤を用いる。

生体の生理がいま1つの方向に傾いているとき、これを正しく立て直せば、病気は治るが、反対の方向に傾けるような薬を使うと、病気は悪化してしまう。これが、患者の証と薬の作用ベクトルの関係が大切な理由であり、薬の副作用を避ける重要なポイントとなる。

(8)漢方的病態認識における二元論(陰陽・虚実・寒熱)の意義

【漢方医学では病気と健康の状態を連続的にとらえる】

西洋医学では健康と病気を、二律背反と捉える傾向があります。病気がなければ健康、健康でなければ病気というように絶対的な評価をしがちです。「病気」そのものを治療の対象と考える西洋医学では、病気と健康の間のどこかで線を引かないと、治療を開始できないと考えるからです。

ところが漢方医学では、病気と健康は連続していて、病気でなくてもその健康状態はさまざまであることに、早くから気付いていました。健康の状態には高い状態から低い状態まであって、それが低下すると病気の状態に至るという連続的な見方をしています。これは「病気」ではなく、「病人」を診るという視点を重視するからです。

漢方医学が健康と病気を連続的に考える理由の1つは、物事すべてを相対的に認識する中国哲学の自然観と関係がありそうです。例えば、この世に存在するすべての物質や自然現象を、「陰」と「陽」に分ける考え方があります。

太陽、男、昼、火、明、熱は「陽」に属し、その反対概念である月、女、夜、水、暗、寒は「陰」に属するといった具合です。性格の明るい人は陽に属し、陰気な人は陰となりますが、その評価は相対的なものであり、気持ちの明るい人でも、もっと陽気な人と比較した場合には、その人は陰に属してしまいます。

このように相互に対立する事物や現象を、陰と陽に相対的に認識し解釈する理論は、中国医学の基本概念にもなっています。生理や病的現象を「陰」と「陽」の対立する概念で捉えた場合、「陰」とは沈滞・寒涼の意味で、生活機能や病的反応の減弱した状態で、「陽」はその逆で、発揚・過熱の意味で生活機能や病的反応の増強した状態です。

また、「寒熱」という病態認識もあります。これは陰陽と類似していますが、より具体的症状として、自然界の寒冷現象あるいは温熱現象に類似する症候を、それぞれ「寒」あるいは「熱」と呼びます。

全身や手足の冷えなどの症状を訴え、温かい飲み物を好むような状態が「寒」です。これは、新陳代謝や循環機能が低下し、生体熱量の不足しているような状態であると、解釈することができます。

一方「熱」は、身体の熱感・顔面紅潮・冷たいものをほしがるような状態です。新陳代謝の亢進や体温上昇など、炎症性疾患などがみられます。

体の構成成分の量的状態を表現する概念に、「虚」と「実」があります。体を構成する成分は、漢方では気・血・水で表現します。

「虚」とは、「空虚」や「虚弱」という意味であり、気血水の何かが不足している状態です。「実」とは「充実」という意味で、気血水の成分の何かが有り余っている状態です。量が増えている場合や、流れが悪くなって局所的に滞っている場合があります。

「虚」と「実」は、体質の強弱を現す場合にも使われます。体力の余力が不足して抵抗力の低下した状態を「虚」といい、体力が有り余って、病気に対する抵抗力が強力で病的反応も活発な状態が「実」です。

「実」の状態は健康そうに思えますが、「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」であって、例えば肥満や高脂血症やむくみのように、物が有り余っていることが悪いこともあるのです。何ごとも中庸(どちらにも片寄らないこと)が良いというのが、漢方の健康観です。

【証(患者の状態)を正常に戻す薬方を投与し、治療する】

漢方医学の治療理念は、局所的な疾病であっても、生体全体の歪みとしてとらえ、これを全体的に補正することで成立しています。正常状態を歪みのない原点とすると、健康状態から、どっちの方向に片寄っているのかを決めるのが、「証」の決定です。「証」とは漢方薬を処方するための診断漢方医学的な病態認識と言えます。

そして、その患者の証(病的状態)を修正するのに、どちらの方向に向ければよいのかという判断によって、その作用ベクトルを持った漢方薬を選択することができるのです(図)。

患者の呈する病態が、どの位置にあるかを決定して、漢方薬を運用するうえで陰陽・虚実・寒熱といった二元論的指標が、役に立つのです。

証を診断し、その証に合った(有効な)漢方薬を選択するプロセスを弁証論治、それによる治療を随証治療と言います。

| « (7)がん体... | (9)漢方は... » |