がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

354)3-ブロモピルビン酸の抗がん作用

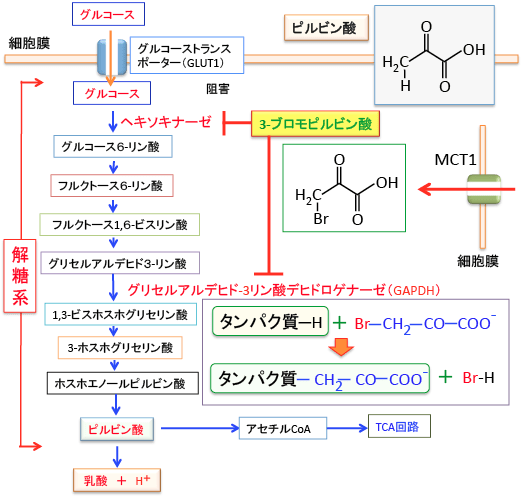

図:3-ブロモピルビン酸はピルビン酸に臭素(Br)がついた物質で、解糖系酵素のヘキソキナーゼとグリセルアルデヒド-3リン酸デヒドロゲナーゼにピルビン酸を結合させて酵素活性を阻害する作用がある。がん細胞で多く発現しているMonocarboxylate transporter-1(MCT1)から3-ブロモピルビン酸は取り込まれるので、がん細胞に多く取り込まれる。取り込まれた3−ブロモピルビン酸は解糖系を阻害してATP産生を抑制することによってがん細胞の増殖を抑制する効果がある。多くの動物実験で、腫瘍組織への局所投与での有効性が示されており、最近では臨床での有効例が報告されている。

354)3-ブロモピルビン酸の抗がん作用

【3-ブロモピルビン酸はがん細胞の解糖系を阻害する】

3-ブロモピルビン酸はピルビン酸の3番目の炭素(C)に結合している水素(H)が臭素(Br)に置換したピルビン酸類縁物質です。臭素-炭素(Br-C-)の結合は反応性に富み、ある種のタンパク質と反応してそのタンパク質にピルビン酸(-CH2-CO-COO-)を結合させる作用があります。(トップの図)

3-ブロモピルビン酸は解糖系酵素のヘキソキナーゼとグリセルアルデヒド-3リン酸デヒドロゲナーゼと反応して、この2つの酵素の活性を不活性化します。

さらに、3-ブロモピルビン酸はMonocarboxylate transporter-1(MCT1)を介して細胞内に取り込まれますが、MCT1は乳酸の取込みに使われるトランスポーターでがん細胞に多く発現しているという特徴があります。

したがって、がん組織に3-ブロモピルビン酸を投与すると、もしそのがん細胞が、解糖系が亢進し、MCT1の発現が多い場合は、非常に強い抗がん作用を発揮することが明らかになっています。

このような反応を行う3−ブロモピルビン酸はアルキル化剤の一種です。

アルキル化(alkylation)とは、置換反応または付加反応によって化合物にアルキル基を導入する化学反応の総称です。アルキル基というのは脂肪族飽和炭化水素(R-H)から水素原子(H)を除いた残りの原子団(Rの部分)です。

アルキル化剤という分類の抗がん剤があります。アルキル化剤はマスタードガスの研究から開発された細胞障害性の強い抗がん剤です。

アルキル化剤はアルキル基と呼ばれる原子のかたまりをがん細胞のDNAに結合させ、DNAの複製を妨害して、がん細胞の分裂を阻害する作用によって抗がん作用を発揮します。

このようなアルキル化剤は非特異的に細胞分裂を阻害するので、強い副作用がでるのが欠点です。

一方、3−ブロモピルビン酸は、がん細胞に多く発現しているMCT1というトランスポーターによって取り込まれ、解糖系酵素の活性を特異的に阻害するので、解糖系が亢進しているがん細胞に比較的特異的に作用する副作用の少ないアルキル化剤ということで注目されるようになりました。

【3-ブロモピルビン酸の基礎研究と臨床応用】

ジョンズ・ホプキンス大学医学部のグループが動物実験で3-ブロモピルビン酸の抗がん作用を多くの論文で報告しています。(3-ブロモピルビン酸の抗がん剤としての応用に関してはジョンズ・ホプキンス大学の研究グループが特許を取っているようです)

最初の論文は2001年で、これでは、動物実験のモデルを作成しています。

Glucose catabolism in the rabbit VX2 tumor model for liver cancer: characterization and targeting hexokinase.(肝臓がんのウサギVX2腫瘍モデルにおけるグルコース異化:特徴とターゲットとしてのヘキソキナーゼ)Cancer Lett. 173(1):83-91. 2001年

ウサギのVX2腫瘍は解糖系が亢進しヘキソキナーゼ(グルコースをグルコース-6-リン酸に変換する解糖系の最初のステップに関与する酵素)の活性が高い特徴を持っています。

このウサギVX2腫瘍をウサギの肝臓に移植して肝臓がんの実験モデルを作成すると、肝臓に移植されたVX2細胞は解糖系亢進の性質を維持しており、その解糖系の活性は2−デオキシグルコースと3−ブロモピルビン酸によって顕著に阻害されることが確かめられました。

2−デオキシグルコースはヘキソキナーゼでリン酸化されて2−デオキシグルコース-6-リン酸になりますが、2−デオキシグルコース-6-リン酸は解糖系の次のステップに進めないで蓄積し、蓄積した2−デオキシグルコース-6-リン酸はフィードバックでヘキソキナーゼを阻害するので、解糖系の反応を阻害します。

3-ブロモピルビン酸はヘキソキナーゼを直接的に阻害する作用があると言っています。(注:その後の研究で、3−ブロモピルビン酸は、glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenaseやその他幾つかの解糖系酵素も阻害することが明らかになっています)

つまり、この論文の目的は、がん細胞の解糖系を阻害する治療法の実験モデルとして、ウサギVX2細胞をウサギの肝臓に移植する実験系の有用性を確認することです。

そして、ジョンズ・ホプキンス大学のこの研究グループは、この実験モデルを用いて、解糖系を阻害する薬のスクリーニングや効果の評価を行う研究をさらに行っています。

2002年の論文では、この実験モデルを用いて、3−ブロモピルビン酸を経動脈的に注入することによって腫瘍を縮小できることを報告しています。

Novel therapy for liver cancer: direct intraarterial injection of a potent inhibitor of ATP production.(肝臓がんの新しい治療:ATP産生の強力な阻害剤の直接的な動脈内注入)Cancer Res. 62(14):3909-13.2002年

2001年の論文で有用性を報告しているVX2腫瘍を肝臓に移植する肝臓がんの実験モデルを用い、動脈内に3−ブロモピルビン酸を注入すると、がん細胞を完全に死滅できる実験結果を報告しています。

さらに、3−ブロモピルビン酸を全身性に投与することによって肺に転移したがん細胞の増殖を抑制することができ(ただし、肝臓の腫瘍には作用しなかった)、しかも毒性による副作用を全く認めなかったと報告しています。

つまり、解糖系が亢進しているがん細胞に、解糖系酵素を阻害してATP産生を低下させる3−ブロモピルビン酸の投与(原発巣への動脈内投与と、転移がある場合の全身投与)が、副作用が少なくがん細胞の増殖を抑制する治療法として可能性があることを報告しています。

(ただし、その後の研究では、全身性の投与による抗腫瘍作用については、疑問が指摘されているようです。正常細胞に対する毒性は認めないが、がん細胞に対する効果も認めにくい可能性があります)

がん組織を養う動脈内への投与かがん組織への直接的投与によって、3-ブロモピルビン酸が顕著な抗腫瘍作用を示すことが2004年の論文で報告されています。

Advanced cancers: eradication in all cases using 3-bromopyruvate therapy to deplete ATP.(進行がん:ATPを枯渇する3-ブロモピルビン酸の使用により全ての症例でがんが消滅)Biochem Biophys Res Commun. 2004 Nov 5;324(1):269-75.

この論文は前の2つの論文と同じ研究グループからの報告です。

この実験では、ウサギではなく、ラットを使った移植腫瘍の実験モデルを用いて検討しています。

解糖系の活性が高くなっている肝臓がんをラットの腹腔内や皮下に移植して、2~3cmの大きさに成長してから3−ブロモピルビン酸を腫瘍内に直接投与する方法で治療を行っています。その結果、治療した19匹全てにおいて腫瘍が消滅し、さらに再発も起こらなかったという結果が得られています。

つまり、解糖系が亢進しているがん組織に3-ブロモピルビン酸を直接注入する方法でがん組織を根絶できる可能性を示しています。

さらに、このグループは2012年についに臨床例での検討を行っています。

A translational study "case report" on the small molecule "energy blocker" 3-bromopyruvate (3BP) as a potent anticancer agent: from bench side to bedside.(強力な抗がん剤として小分子「エネルギー阻害剤」の3−ブロモピルビン酸に関する橋渡し研究の症例報告:実験室からベッドサイドへ)J Bioenerg Biomembr. 44(1):163-70. 2012年

「translational study」というのは、「臨床利用を目指す研究」のことで、実験室での成果を人間での治療(ベッドサイド)へ応用することを目的とした橋渡し的な研究のことです。

動物実験などで、3-ブロモピルビンの安全性と抗腫瘍効果を確かめたので、人間の症例の治療に使用した症例報告の論文です。

16歳男性の肝臓がんの症例に使用して著明な効果が得られたことが報告されています。

3−ブロモピルビンはがん細胞における解糖系だけでなくミトコンドリアでの酸化的リン酸化も阻害して、がん細胞のエネルギー産生を阻害して死滅させる効果があり、従来の抗がん剤とは異なる特徴をもっており、正常細胞に対する毒性が少ないので、抗がん剤として有用であると考察しています。

腫瘍組織に直接注入する投与法が有効であることは、動物実験でも確認されています。

今年5月に発表された論文では乳がんの治療における有用性が報告されています。(ジョンズ・ホプキンス大学の研究グループですが、前の論文の研究グループとは別です)

Antiglycolytic therapy combined with an image-guided minimally invasive delivery strategy for the treatment of breast cancer.(乳がんの治療における画像ガイド下の侵襲の少ない投与法を併用した抗解糖系治療)

J Vasc Interv Radiol. 24(5):737-43. 2013年

この論文では免疫不全のヌードマウスの乳腺にヒト乳がん細胞を移植して乳がんの実験モデルを作り、エコー(超音波)を使って腫瘍組織内に3−ブロモピルビン酸を注入しています。その結果、3−ブロモピルビンの腫瘍内注入によってがん組織が著明に縮小する効果が得られています。

例えば、実験の終了時に、コントロール(生理食塩水を注入)群の腫瘍の平均体積は4447mm3であったのに対して、1.75 mMの濃度の3−ブロモピルビン酸の注入を受けた群の体積は1876mm3で、5 mMの濃度の3−ブロモピルビン酸の注入を受けた群の体積は426mm3でした。

また、同じ研究グループが膵臓がんの実験モデルでも同様の結果を報告しています。

Ultrasound-guided direct delivery of 3-bromopyruvate blocks tumor progression in an orthotopic mouse model of human pancreatic cancer. (エコーガイド下の3-ブロモピルビン酸の直接投与はヒト膵臓がんの同所性マウス実験モデルにおける腫瘍の進展を阻止する)Target Oncol. 8(2):145-51. 2013年

この論文では、ヒト膵臓がんをマウスの膵臓に移植して膵臓がんの実験モデルを作成し、この膵臓がんにエコー(超音波)検査でがん組織内に3−ブロモピルビン酸を直接注入するという治療を行い、その有効性を報告しています。

つまり、膵臓がんの治療法として、がん細胞の解糖系を阻害する3-ブロモピルビン酸の腫瘍内投与の可能性を報告しています。

腫瘍内の局所投与で有効性が示唆されると、全身投与はどうかということが次の問題になります。

全身投与の場合は、副作用が問題になります。次のような論文があります。

Systemic administration of 3-bromopyruvate in treating disseminated aggressive lymphoma.(全身に転移した悪性リンパ腫の治療における3−ブロモピルビン酸の全身投与)Transl Res. 159(1):51-7. 2012年

米国のジョンス・ホプキンス医科大学からの論文です。

全身に転移する悪性リンパ腫のマウスの実験モデルを用いて3−ブロモピルビン酸の効果を検討しています。

具体的には、18匹の重症複合免疫不全マウス(severely combined immunodeficient mice)に100万個のルシフェラーゼ発現で蛍光標識したヒトリンパ腫Raji細胞を尾静脈から注入し、腫瘍の増殖を生体蛍光イメージングで12日間にわたって測定しています。

3-ブロモピルビン酸の培養細胞を用いた実験での50%致死量は11μMでした。

リンパ腫細胞を注入直後に2群にランダムに分け、1群には3−ブロモピルビン酸を体重1kg当たり10mgを7日間投与しています。3−ブロモピルビン酸を継続して投与したマウスではリンパ腫細胞の増殖が著明に低下したという結果が得られています。

毒性としては体重減少が認められています。

腫瘍を注入した最初の日は17g程度が、6日後にはコントロール群(3-BrPa非投与)では19.4 g ± 0.63 gに対して、3-BrPa投与群では15.02 g ± 2.04 gに体重減少が見られています。

3−ブロモピルビン酸は全身転移するリンパ腫に対して抗腫瘍効果を示しますが、体重減少が認められるので、ある程度の毒性はあるのかもしれません。

ラットを使った実験で、3−ブロモピルビン酸を全身投与しても、アルファ1-アンチトリプシンなどの血清タンパク質と結合するので、毒性はほとんど出ないという論文もあります。

Systemic administration of 3-bromopyruvate reveals its interaction with serum proteins in a rat model.BMC Res Notes. 6(1):277. 2013年[Epub ahead of print]

しかし、全身投与(経口投与や静脈内投与)しても血清タンパク質と結合するのであれば、がん細胞にも到達しにくいので、抗がん作用は期待しにくい可能性はあります。

肺がんの実験モデルで、エアゾールにして肺内に投与すると抗がん作用が得られたという論文もあります。

Aerosolized 3-bromopyruvate inhibits lung tumorigenesis without causing liver toxicity.Cancer Prev Res (Phila). 5(5):717-25. 2012年

今までの報告を総合的に検討すると、1.75mMの3-ブロモピルビン酸を腫瘍組織に直接投与する方法であれば、副作用はほとんど無く、抗腫瘍効果が期待できそうです。1回の投与量が体重1kg当たり1mgを超えなければ問題ないよういです(致死量は体重1kgあたり100mgという試算があります)

3-ブロモピルビン酸の分子量は167です。

1.75mMの液体は292mg/l(292 μg/ml)です。

体重50kgの場合、50mg以下に投与量を抑えるためには、171mlまで問題ないという計算です。

【3-ブロモピルビン酸をがん治療に用いる場合の法的根拠】

さて、3-ブロモピルビン酸はまだどの国でも医薬品としての使用は認可されていません。米国では、FDA(食品医薬品局)が臨床試験の実施を許可していますが、このようなまだ臨床試験段階の薬の使用を考慮する場合の、法的な規制について理解しておく必要があります。

1)未認可医薬品の輸入使用や代替医療薬の処方に関する法的規制と医師の責任とは:

海外では認可されているが日本では未認可の医薬品の輸入使用、日本で認可されている医薬品の保険適用疾患外の使用、海外のサプリメントなどの代替医療薬の処方に関する法的規制と医師の責任は以下のように理解されています。

1。以下の条件を充たせば医師はどのような薬も使える。

日本国内において承認の有無を問わず、医師自らの責任において薬剤を使用することは可能です。しかし投薬も一つの生体的侵襲として違法性を具備するものであるから、一定の法的要件(目的、方法、同意)を充たす必要があります。

つまり、

①目的において治療とか治験という正当性がある。

②治療方法において、医学的な根拠や、効果を期待しうる相当な理由がある。

③インファオームド・コンセント(十分な説明と同意)により患者の同意がある。

の3点です。

つまり、医師の裁量でどのような薬も使用できますが、この3つの要件が充たされない未認可医薬品の使用や代替医療薬の処方は違法となります。 治療あるいは治験目的でない、有害となる可能性や効果の予測が困難、患者の納得と理解が不十分な場合は、外国で認可されていても使用は違法と考えられます。

2。患者が望んだからといって即処方できるわけではない。

最近のインファオームド・コンセントへの関心の高まりとともに、医師が患者の意思や権利を尊重する(あるいは尊重すべきであるとする)風潮が強まっているのは確かです。しかし、患者の希望があればそれに従って使用するということは許されません。

あくまで医師が適切と診断した上で治療方針を立て、正しい薬剤を選択し、それについてインファオームド・コンセントにより患者の同意を取るというプロセスが本来の治療の在り方です。

患者の懇願があったからといって、それが医学的あるいは医師の使命に誤っていたために万一事故でも発生すれば、それは医師の責任になります。

(例えば、安楽死を患者が希望しても、それを実行するような薬の使用はできません)

3。未認可医薬品は保険医療機関及び保険医は使用が困難。

医師が患者使用の目的で厚生労働省から薬監証明を取って個人輸入すれば、どこでも患者に投薬できるようにも考えられます。 しかし、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第19条に、「保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、叉は処方してはいけない」という規則が定められています。治験用に用いる場合に限って例外は認められていますが、基本的に、保険医療機関や保険医が未認可医薬品を患者に使用することは禁じられているのです。これは、保険診療に自由診療の治療を組み合わせる「混合診療」が禁じられている事とも関連します。 したがって、癌治療に未認可医薬品を制限なく使うためには自由診療とせざるを得ないという事情が発生します。

4。保険診療の病院に入院していても未認可医薬品は使用できる。

保険診療機関で未認可医薬品を使用する場合には、病院の倫理委員会の許可が必要で、治験という目的に限られます。

しかし、自由診療のクリニックから処方を受け、処方医から入院中の主治医に治療依頼を行なうという手続きをとれば、保険診療機関に入院中でも、未認可医薬品の使用は可能です。この場合、入院している病院の倫理委員会の許可は必要ありません。

未認可医薬品の丸山ワクチンやハスミワクチンなどと同じ扱いです。

しかし、この場合、処方医師と患者側で、薬の使用について十分なインフォームド・コンセントの手続きをとり、患者の自己責任で薬を使用するという意志を明確にしておく必要があります。

5。日本に輸入できない医薬品や、自主規制の必要な未認可医薬品もある。

海外で認可されていても、承認国で処方規制のかかっている薬もあります。たとえば、米国で認可されている抗がん剤の中には、副作用の問題などから、製造している製薬会社やFDA(米国食品医薬品局)が、処方医や薬局を登録制にしている薬もあります。このような医薬品は原則として日本の医師が輸入することはできません。

サリドマイドは医師の個人輸入によって処方は可能ですが、薬の管理などに関して、日本国内においても厚生労働省よりきびしい指導があり、安易な処方はできないことになっています。

このような処方上の規制や法律を遵守し、適切に使用することが大切です。

以上のことから、日本で未認可でも、どこかの国で認可されている薬で、その使用に根拠があれば、使用は問題ありません。

問題は、医薬品として認可されていない場合です。

例えば、ジクロロ酢酸ナトリウムという薬があります。これは認可薬ではありませんが、試薬や原料として入手可能です。現在では、治療目的での製品がネット上(外国製)で販売されています。

ある種の小児の遺伝性のミトコンドリア病(ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症)や乳酸アチドーシスなどの一部の疾患には何十年も前から使用されています。そして数年前からがん治療にも利用されています。

米国では、ジクロロ酢酸ナトリウムを病気の治療への使用や販売を禁止しているようですが、その他の国では、販売されており、がんの代替医療に使用している医師や医療機関は多数存在します。

がん患者さん自身が、自分で購入して自己使用しているケースもかなり存在するようです。個人向けに販売しているサイトもあります。

つまり、ジクロロ酢酸ナトリウムの場合は、一部の疾患で治療目的で使用されていることと、がん治療での有効性の報告や臨床試験の実績があるので、患者の自己責任での使用ということであれば、医師が自由診療の元で代替医療的に使用することに法的な問題はないと言えます。

2−デオキシグルコースと3−ブロモピルビン酸は、医薬品としての認可はどの国でもありません。この2つは物質特許が取れないので、製薬会社が医薬品として開発することは無いので、医薬品になる可能性は無いと思われます。医薬品とならないという点はジクロロ酢酸ナトリウムも同じです。これらを基に改変して新しい物質を作成して特許を取得して医薬品として開発する可能性はあります。

2−デオキシグルコースは米国で複数の臨床試験が行われており、その結果がすでに論文で報告されています。

3−ブロモピルビン酸に関しては、つい最近、FDAが臨床試験の実施を許可しています。

米国のFDAが臨床試験を許可しているということは、上述の②の「治療方法において、医学的な根拠や、効果を期待しうる相当な理由がある。

」という最低限の条件を満たすことになります。

実際は、市販されている試薬を患者さんが自分で自己責任で自己使用する限りは、法的には規制の対象になりません。

したがって、患者さんは自己責任で使用するという条件で、がん患者さんから依頼されて医師の個人輸入で入手し、患者さんに渡すことは、それが安全性の面から問題なければ、医師が治療に使用することに関して、法的な規制はないと思われます。

未認可医薬品の輸入代行業者が罰せられないのと同じ理屈で、患者さんの自己責任での自己使用ということを明確にしておけば、臨床試験の段階の物質を治療に用いること自体は可能だと言えます。

したがって、3−ブロモピルビン酸も、FDAが臨床試験を許可した時点で、使用は可能と判断したので、紹介した次第です。

手術不可能な乳がんや皮膚がんや軟部肉腫など、腫瘍内投与ができる悪性腫瘍の場合、他に治療法がなければ、3−ブロモピルビン酸を試してみる価値はあるかもしれません。

| « 353)がん細胞... | 355)解糖系を... » |