がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

50) 瀉下剤による治癒力増強:快便は治癒力を高める

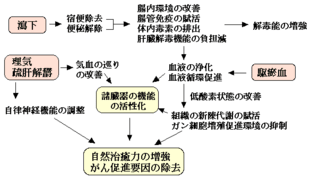

図:漢方の瀉下剤による治癒力増強作用:

漢方の瀉下剤には単なる下剤作用のみならず、気や血の停滞を改善する理気・疏肝解欝薬や駆オ血薬が配合されている。これらの総合的効果は自然治癒力やがんに対する抵抗力を高める作用も期待できる。

50) 瀉下剤による治癒力増強:快便は治癒力を高める

【腸内の悪玉菌と善玉菌】

腸内には約100種類の100兆個にも及ぶ細菌が棲み着いていると言われています。これらの腸内細菌は、腸管内の物質代謝を通して生体にいろいろな影響を与えていますが、その種類の違いによって生体への影響は異なります。

ウェルシュ菌やクロストリジウム菌などのいわゆる悪玉菌といわれている腐敗菌は、腸内の蛋白質やアミノ酸を腐敗させてアンモニアやフェノールやインドールなどの有害物質や発がん物質を産生します。一方ビフィズス菌などの乳酸菌は善玉菌と呼ばれ、悪玉菌の増殖を抑制して腸内の腐敗を抑制し、便秘の防止や免疫賦活作用なども有しているため、大腸がんのみならず種々のがんの予防に効果があることが知られています。

【便秘は治癒力を低下する】

腸内の悪玉菌は便秘のときに増えます。したがって、便秘が続くと、腸内でアンモニアや硫化水素やインドールなどの低分子の有害物質の産生が増加します。これらの有毒物質は腸管から吸収されて肝臓にいって分解(解毒)されるのですが、このような肝臓の解毒能や物質代謝能の負担増加は、抵抗力や治癒力の低下の原因にもなります。

【漢方薬は腸内環境を改善する】

漢方薬を服用していると排便が順調になることはよく経験します。漢方では下剤作用のことを瀉下(しゃげ)作用といい、瀉下作用をもった漢方処方を瀉下剤(しゃげざい)と言います。

漢方薬によって便通が良くなるのは、単に腸の動きを刺激する瀉下作用だけでなく、食物繊維やオリゴ糖や種々の配糖体などによる腸内環境の改善作用も関連しているようです。

漢方薬を煎じた液には食物繊維が豊富です。食物繊維は、発癌物質を吸着し、また便の量を増やすことにより、腸内の発癌物質と腸粘膜との接触を減少させる効果があります。またある種の食物繊維は腸内細菌の発酵により分解され、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの単鎖脂肪酸を産生します。これらの単鎖脂肪酸は大腸内のpHや、細菌由来の酵素の活性に影響し、また、悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌を増やす作用も指摘されています。

果物に豊富にふくまれる水様性食物繊維のペクチン類や低分子のオリゴ糖には、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を増やして、腸内環境を改善し免疫機能を高めて抗腫瘍効果を示すことも報告されています。また腸管を刺激して排便を促します。したがって果実を原料とする生薬には、ペクチンやオリゴ糖による腸内環境改善作用や免疫賦活作用も期待できます。

肝臓でグルクロン酸抱合された毒物や化学物質が、腸内細菌のβ-グルクロニダーゼによって脱抱合されて腸肝循環を繰り返すと、肝臓の解毒機能は負担がかかります。生薬に多く含まれるフラボノイド類などにはβ-グルクロニダーゼ阻害作用も報告されており、肝臓の解毒機能の負担を減らすことによって、体の治癒力を高める可能性もあります。

【漢方の瀉下剤の効能】

漢方薬の「瀉下剤」というのは、便秘を改善する下剤作用のある処方ですが、瀉下剤には、腸を刺激して排便を促すだけでなく、血液循環や気の巡りを良くする生薬も含まれているのが特徴です。つまり、便から老廃物の排泄を促進すると同時に、気血の巡りを良くし、血液の浄化を促進することによって、治癒力を高める効果が期待できる処方です。

肝は気の流れを調節すると漢方では考えています。気の流れが悪くなる(肝気鬱結)と気だるくなったり、意欲がなくなったりしてきます。このような場合、肝の解毒機能を高めるために、瀉下作用と理気作用を併せ持った大黄(だいおう)を使うと有効な場合があります。

大黄は駆オ血作用(血液循環を良くし、血液を浄化する作用)もあり、便秘を改善し、宿便(小腸や大腸の壁にこびりついているカス)を除去することにより、 血中の毒素を除去して血液成分を浄化する(活血)作用にも寄与しています。

承気湯類という一連の漢方方剤には、瀉下作用と理気作用と駆オ血作用などが組み合わされています。瀉下作用によって老廃物を便からの排泄を促進すると同時に、気血の巡りを良くすることは、治癒力を高める上で有効です。ただし、このような下剤作用をもった漢方薬は、胃腸機能の低下した虚弱な人には合わない場合が多いので、注意が必要です。

【プロドラッグとしての大黄の作用】

大黄やセンナの瀉下活性は、その成分センノサイドが腸内細菌によって代謝されて生成されるレインアンスロンの薬効によります。腸内細菌は個体差があるので、当然大黄やセンナの瀉下活性には個体差があります。

下痢をしている人ではセンノサイドが腸内細菌によって代謝されないため、瀉下活性はなくなり、逆にアントラキノンの抗菌作用やタンニンの収れん作用など別の成分の薬効によって逆に下痢を止める作用が出ることが知られています。このように2相性に働く作用は、プロドラッグ(体内で代謝されて活性成分になる医薬品)的な成分を含む生薬の特徴であり、生体自身のバランスを取り戻すという目的においては、単一の化学薬品にはない効果が期待できます。

【大黄の使い過ぎに注意】

通常、大黄は胃腸の弱い人や、軟便や下痢傾向の人には使えません。大黄のもう一つの問題は、大腸がんの発生を促進する可能性が動物実験で示されていることです。

動物に発がん剤を投与して大腸がんを発生させる実験で、餌に大黄を混ぜて投与すると大腸がんの発生が促進されることが、いくつかの研究グループから報告されています。

大黄の瀉下作用の活性成分であるアントラキノンは腸管のプロスタグランジンの生成を刺激し、このプロスタグランジンが大腸発がんを促進するのではないかと考えられています。

したがって、便秘に対して大黄を長期間使用する場合には、大腸がんのリスクが高い人には注意が必要です。

しかし、漢方方剤では、大黄の薬効を利用しながらも、有害作用を押さえる工夫がなされています。つまり、大黄の効果を増強し、かつ有害作用を緩和にするために、理気薬や駆オ血薬や清熱薬などが配合されており、これらの中には発がん抑制作用がある甘草・枳実・厚朴などが含まれています。

長い臨床経験のなかで、作用の強い生薬(特に下薬)の刺激性や副作用を軽減するための工夫がなされているのが漢方薬の長所であり、生薬の発がん性やプロモーター活性の問題も同様な工夫により回避されていると考えられます。

以上のような様々な理由から、便秘の治療においては、下剤作用の活性成分のみを薬にした西洋薬より、漢方薬の瀉下剤の方が安全で効果が高いと思います。

(文責:福田一典)

| « 49)五臓六腑と... | 51) 「体のバ... » |