がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

798)食事から摂取する脂肪を変えれば、がん細胞も変わる

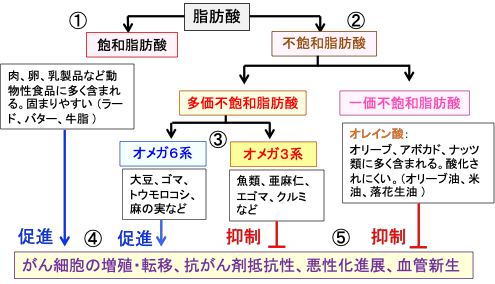

図:脂肪酸は飽和脂肪酸(①)と不飽和脂肪酸(②)に分けられ、多価不飽和脂肪酸にはオメガ3系とオメガ6系がある(③)。飽和脂肪酸とオメガ6系不飽和脂肪酸は、がん細胞の増殖・転移、抗がん剤抵抗性、悪性化進展、血管新生を促進し(④)、オメガ3系不飽和脂肪酸とオレイン酸は抑制する(⑤)。がん細胞の増殖を促進する脂肪を減らし、がん細胞の増殖を抑制する脂肪の摂取を増やせば、がんは縮小し、消滅する。

798)食事から摂取する脂肪を変えれば、がん細胞も変わる

【細胞は脂質二重層で包まれている】

一般的に成人の体細胞の数は約60兆個と言われていますが、最近の論文では約37兆個と報告されています。この37兆個のうちの3分の2の約26兆個が赤血球です。赤血球は核が無いので、細胞分裂もがん化もしません。

体の大きさ(体積)によって体を構成する細胞の数も異なりますが、成人では赤血球を除くと凡そ10兆個という膨大な数の有核細胞が人体を構成していることになります。

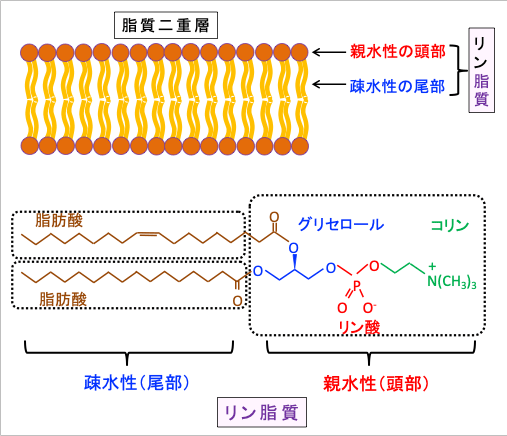

体を構成する個々の細胞は細胞膜で囲まれています。細胞膜は脂質二重層を土台にしてできており、この細胞膜によって細胞外と細胞内が分けられています。脂質二重層はリン脂質分子が膜状に並んで作られます。リン脂質分子は親水性のリン酸部分と、疎水性の2個の脂肪酸が尻尾のように繋がった構造をしています。

細胞の内外は主に水で満たされているので、リン脂質分子は親水性のリン酸部分(頭部)を外側に、水に反発する疎水性の脂肪酸部分(尾部)を内側にして、7.5ナノメートル(nm)程度の厚さの2重の層を作って並びます(図)。

図:リン脂質は親水性のリン酸部分(頭部)と、疎水性の脂肪酸部分(尾部)から構成される。疎水性の尾部は水によってはじかれ、互いに引き付けられて内側に並び、親水性の頭部の領域が水に接する外側に露出して膜状の二重層を形成する。この脂質二重層が細胞膜の基本構造になる。

細胞の内外を分ける細胞膜は脂質二重層を土台にして、その中にタンパク質粒子が浮遊するように移動しています。脂質二重層に浮かぶタンパク質粒子は、受容体や物質を通すチャネルなどとして働きます。細胞膜に埋め込まれたタンパク質や脂質に糖鎖が結合し、細胞の識別や情報交換のマーカーとして細胞機能に影響を与えています。(図)

図:細胞膜は脂質の二重膜の海に、膜タンパク質が氷山のように頭を少し出して浮かんだような構造をしている。この構造モデルを流動モザイクモデル(fluid mosaic model)と呼んでいる。

【脂肪(油脂)はグリセリンと脂肪酸が結合している】

私たちは食物から様々な種類の「あぶら」を摂取しています。一般に、常温で液体のあぶらを油(oil)、固体のあぶらを脂(fat)と表記し、両方を総称して油脂と言います。油という字に「さんずい」がついているのは液体であることを意味し、ほとんどの植物性油や魚油は常温で液体であり、油になります。一方、多くの陸上動物(牛脂、豚脂、人間の脂肪など)と熱帯植物(ヤシ油、パーム油、ココアバターなど)のあぶらは常温で個体の脂です。

油脂は3価のアルコールであるグリセロール(グリセリンとも言う)1分子に3分子の脂肪酸 が結合した構造をしています(図)。グリセロールには手(-OH)が3本あり、それに脂肪酸が結合して脂肪(油脂)になります。一般的には脂肪酸が3個ずつ結合してトリグリセリド(中性脂肪)と呼ばれます。グリセロールは全て共通するため、脂肪の種類による性状の違いは、脂肪酸の形態に依存します。(図)

図:脂肪(油脂)は3価のアルコールであるグリセロール(グリセリン)1分子に3分子の脂肪酸 が結合した構造をしている。グリセロールには手(-OH)が3本あり、それに脂肪酸が結合して脂肪(油脂)になる。 R1,R2,R3と示す脂肪酸は1 個ないし複数個の炭化水素(CH2)の連結した鎖 (炭化水素鎖)からなる。脂肪酸の鎖(R1, R2, R3)の構造の違い(飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸など)によって油脂の性状が違ってくる。

脂肪酸は1 個ないし複数個の炭化水素(CH2)の連結した鎖(炭化水素鎖)からなり、その鎖の両末端はメチル基(CH3)とカルボキシル基(COOH)で、基本的な化学構造はCH3CH2CH2・・・CH2COOHと表わされます。

脂肪酸には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、飽和脂肪酸では、炭化水素鎖の全ての炭素が水素で飽和しています。一方、不飽和脂肪酸では炭化水素鎖中に1個ないし数個の二重結合(CH=CH)が含まれます。不飽和脂肪酸中で二重結合の数が2個以上のものを多価不飽和脂肪酸と云い、5 個以上の二重結合を持つ脂肪酸を高度不飽和脂肪酸と呼びます。(図)

図:脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられ、多価不飽和脂肪酸にはオメガ3系とオメガ6系がある。

【多価不飽和脂肪酸は脂質二重層の流動性を高める】

脂肪は、それを構成している脂肪酸の構造の違いによって融点などの化学的性状が異なってきます。二重結合をもつ不飽和脂肪酸の多い脂肪は常温で液状になりますが、飽和脂肪酸になると固まりやすくなります。固まりやすい脂肪を多く摂取すると血液がドロドロになって動脈硬化が起こりやすくなります。

前述のように細胞膜は流動性を持ち、脂質や膜タンパク質は動いています。この流動性は膜の構成物質で決まります。特にリン脂質を構成する脂肪酸の不飽和度(二重結合の数)に影響されます。不飽和度が高まるほど脂肪酸の融点は低くなるためです。つまり、不飽和脂肪酸を多く含む細胞膜は流動性が高まります。

脂肪酸は、構造の違いにより「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類に分類できます。パルミチン酸(炭素数16)やステアリン酸(炭素数18)のように炭素と炭素の間に二重結合が全くない脂肪酸を飽和脂肪酸といい、二重結合がある脂肪酸を不飽和脂肪酸といいます。

不飽和脂肪酸のうち炭素の二重結合が一つのものを「一価不飽和脂肪酸」、2つ以上あるものを「多価不飽和脂肪酸」といいます。一般に、脂肪酸は炭素の数が多くなるほど融点(固体から液体に変化する温度)が高くなります。また、同じ炭素数の脂肪酸を比較した場合、二重結合の数が多くなるほど融点が低くなります。(下表)

表:脂肪酸は炭素の数が多くなるほど融点(固体から液体に変化する温度)が高くなる。同じ炭素数の脂肪酸を比較した場合、二重結合の数が多くなるほど融点が低くなる。

原子は、他の原子と結合できる手を持ち、その数は原子毎に異なっています。炭素原子は、他の原子と結合できる手を4本持っています。炭素-炭素二重結合とは、2つの炭素原子どうしが互いに2本の手でつながっている状態のことをいい、「C=C」で表記します。

分子が接近すると分子間に引力のような力が働きます。この分子間引力をファンデルワールス力(van der Waals force)といいます。ファンデルワールス力は、分子間の距離が近づくほど強くなります。

飽和脂肪酸は炭素原子が直鎖状に並びます。まっすぐな棒状の構造なので、たくさんの分子が集まると、鉛筆を束ねた構造になります。したがって、ぎゅぎゅう詰めになるので、分子が動きにくくなり固体となります。ファンデルワールス力が強く働いて分子間の結合が強固になるためです。液体にするには熱を加え加えなければなりません。したがって、融点が高くなります。

不飽和脂肪酸は二重結合の部分でくの字に曲がった構造になります。分子が曲がっているため、分子を束ねると隙間の多い構造になり、分子間のファンデルワールス力は弱くなります。その結果、分子は動き回ることができ、融点が低下して液体になります。(図)

図:脂肪酸のステアリン酸とオレイン酸は、どちらも18個の炭素原子で構成される。 ステアリン酸は炭素結合が全て飽和しているが、オレイン酸は不飽和脂肪酸であり、1つのシス二重結合を含んでいる。ファンデルワールス力いよる分子間の引力による結合はステアリン酸の方がオレイン酸よりはるかに強くなる。その結果、ステアリン酸の融点は69.9 ℃であり、オレイン酸の13℃の融点よりも高くなっている。不飽和脂肪酸が豊富な細胞膜は、飽和脂肪酸が豊富な膜よりも流動性が高くなる。

植物油や魚油が液体なのは不飽和脂肪酸が多いためです。細胞膜に不飽和脂肪酸が多く含まれるほど、流動性が高くなります。

体内の隅々の組織に酸素を運ぶ赤血球は、赤血球自身の直径よりも細い毛細血管を通過できます。赤血球の細胞膜が柔軟で、変形する能力をもっているためで、これを赤血球変形能といいます。赤血球の細胞膜の飽和脂肪酸の割合が大きくなると細胞膜の流動性が低下し、赤血球変形能が低下し、体の隅々まで酸素が行き渡らなくなります。食事からの不飽和脂肪酸の摂取が多いと、組織の血液循環が良くなります。

【脂肪摂取の目的はエネルギ−源と必須脂肪酸の補給】

三大栄養素(糖質、脂肪、タンパク質)がヒトにおけるエネルギー源ですが、糖質とタンパク質が生体内でそれぞれ1g当たり4kcalのエネルギーを発生するのに対して、脂肪は1g当たり9kcalであり、糖質やタンパク質の2倍以上のエネルギーを発生します。

必須脂肪酸とはリノ−ル酸、α−リノレン酸、アラキドン酸のことをいい、必須アミノ酸と同様に体内で合成することができず、食物から供給されなければならない脂肪酸のことです。アラキドン酸はリノール酸から生成されますが十分な量の生成ができないため必須脂肪酸とされています。

魚油に含まれ、高脂血症や動脈硬化の予防に効果があるエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)はα-リノレン酸から生成されますが、最近では必須脂肪酸に入れることもあります。それは、α-リノレン酸からEPAやDHAへの変換は極めて少ないことが明らかになったためです。実際にヒトの成人では、 α-リノレン酸からEPAへの変換は8%程度、DHAへの変換は0.1%以下と極めて低いことが報告されています。

これらの脂肪酸は細胞膜の構成成分や、プロスタグランジンなど化学伝達物質の材料として、細胞が正常な機能を果たす上で必要不可欠な脂肪酸です。体内で合成できない、あるいは合成できても十分な量で合成できないために、食物から摂取する必要があるのです。

脂肪を多く摂取すると動脈硬化や脂肪肝になると誤解されることが多いのですが、健康に対する脂肪の影響は脂肪の種類によって異なります。動物性の飽和脂肪酸の摂取を減らし、オレイン酸の豊富なオリーブオイルやω3不飽和脂肪酸の豊富な亜麻仁油(フラックスシードオイル)や紫蘇油(エゴマ油)や魚油(ドコサヘキサエン酸やエイコサペンタエン酸を多く含む)を増やせば、心疾患やがんを予防する効果が得られることが明らかになっています。

【摂取した脂肪の種類によって体の機能が変わる】

私たちは食物から摂取した栄養素(糖質・脂肪・タンパク質・ビタミン・ミネラルなど)から、細胞や組織を作る材料や体を動かすエネルギーを産生しています。食事中の糖質は単糖(ブドウ糖や果糖など)に分解されて吸収され、細胞内で分解されてエネルギー源になるか、グリコーゲンに合成されて貯蔵されます。タンパク質は20種類のアミノ酸に一旦分解されて吸収され、細胞内で新たにタンパク質に合成されます。したがって、糖質とタンパク質に関しては、食品の種類による生体機能に対する影響に差はありません。一方、脂肪はその種類によって生体機能に対する影響が異なります。

脂肪は代謝されてエネルギー源となり、また分解されて生成した脂肪酸は細胞膜などに取り込まれて細胞を構成します。細胞の構成成分として使われる場合、その脂肪酸自体は変化せず、それぞれの構造や性質を保ったまま使われます。つまり、細胞膜をつくるとき脂肪酸の違いを区別せず、手当たり次第にあるものを使用するのです。

その結果、食事中の脂肪酸の種類によって細胞の性質も変わってきます。細胞膜の脂肪酸から作られるプロスタグランジンやロイコトリエンなどの化学伝達物質の種類も違ってくるので、炎症やアレルギー反応や発がんに影響することが明らかになっています。

例えば、リノール酸のようなω6系不飽和脂肪酸を多く摂取すると、血栓ができやすくなり、アレルギー反応を増悪させ、がんの発生頻度を高めます。ω6系不飽和脂肪酸を多く取り込んだがん細胞は増殖が早く転移をしやすくなります。

一方、魚油に多く含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)のようなω3系不飽和脂肪酸を多く摂取すると、炎症やアレルギーを抑え、血栓の形成や動脈硬化やがん細胞の発育を抑える作用があります。DHAやEPAを多く摂取するとがん細胞が抗がん剤で死にやすくなることも報告されています。その理由は、食事から摂取されたω3系不飽和脂肪酸ががん細胞の膜の脂質組成を変えることによって細胞シグナル系に影響して増殖を抑えるからです。

【人間の脳は魚を食べて大きくなった】

人類はオランウータンやゴリラやチンパンジーと共通の祖先から進化しました。動物進化の系統樹において、約1300万年前にオランウータン、約650万年前にゴリラ、約490万年前にチンパンジーが人類から分岐したと考えられています。

人類の特徴は他の動物と比べて知能が高いことですが、知能の発達には脳が大きくなることが必須です。

チンパンジーの脳容積は400cc程度で、現代人の成人男性の脳容積の平均は約1350ccです。チンパンジーと同程度の脳容積しかなかった初期人類から、高度の知能をもった現生人類に進化する過程で脳容積は3倍以上に増えました。チンパンジーの脳容積は500万年前と同じで、人類の脳容積が3倍も増えた理由は、人類が動物性食糧を多く摂取するようになったからです。

脳組織の50から60%は脂質から構成されていますが、このうち約3分の1はアラキドン酸やドコサヘキサエン酸のような多価不飽和脂肪酸です。アラキドン酸は必須脂肪酸で人間は体内で合成できません。ドコサヘキサン酸は同じω3系不飽和脂肪酸のα-リノレン酸から体内で変換されることになっていますが、その効率は極めて悪いので、最近ではドコサヘキサエン酸も必須脂肪酸に分類されています。

つまり、脳の成長に必要なアラキドン酸とドコサヘキサエン酸は食事から摂取しなければなりませんが、この2つの脂肪酸は植物性食物には少ししか含まれていません。アラキドン酸は肉、ドコサヘキサエン酸は魚の脂に多く含まれています。

オランウータンやゴリラやチンパンジーのような類人猿から初期人類(猿人)にいたる1000万年以上の年月において、私たちの祖先はアフリカの森林に生息し、主に植物性の食物を食べていました。

約440万年前に現在のエチオピアの地域のジャングル(密林)に生息していた初期人類のラミドゥス猿人の食事は、木の葉や果実やベリー類など軟らかい植物性食物が主体でした。歯の構造から硬い植物を食べるようには適応していなかったようです。

約400万年〜200万年前に生存したアウストラロピテクスは二足歩行を行うようになり、密林からより開けた草原で住むようになります。アフリカ東部や南部のサバンナ(乾期と雨期のある熱帯に分布する疎林と灌木を交えた熱帯長草草原地帯)の環境に適応し、歯が発達して硬い殻をもつ大きな種子や地下の根なども食べるようになります。植物性食物を中心にして、さらに小動物の狩猟や、動物の死肉や肉食獣の食べ残しから動物質性食糧を得るようになりました。このような食生活が250万年くらい前から起こった気候の変化で変わっていきます。

人類が狩猟を開始する直接のきっかけは250万年前くらいから起こってきた気候や環境の変化です。このころから氷河期に移行し、地球上の気温が低下していき、アフリカのジャングルは縮小し、草原やサバンナに変化していったからです。

氷期の間は地球全体が乾燥し、降雨量が少なくなると大きな樹木は育たなくなり、草原が増えてきます。そこに草食動物が増え、草食動物を獲物とする大型の肉食動物が棲息するようになります。人類はそのような獣を狩猟によって食糧にしてきました。動物以外にも、漁によって魚介類も多く摂取しています。間氷期になって気候が暖かくなって樹木が成長すると木の実や果物なども増えますが、基本的には肉や魚など動物性の食糧が半分以上を占めていたようです。

氷河期というのは地球の気候が長期にわたって寒冷化する期間で、北アメリカやヨーロッパ大陸に氷床が拡大し、アジアやアフリカも気温が低下して涼しくなり、熱帯性の密林は縮小していきます。氷河期は数万年続いて再び温かい気候に戻ります。氷期と氷期の間を間氷期と呼びます。

約250万年以降、4万年から10万年の周期で氷期と間氷期を繰り返しています。最後の氷期が終わったのが約1万年前で現在は間氷期にあたります。ホモ属(Homo)が現れたのは今から250万年〜200万年前です。ホモ属は現代の人類(ホモ・サピエンス)と同じ属です。この頃から人類は石器を道具として利用し、狩猟や肉食獣の食べ残しから得た動物性の食糧が増えてきます。さらに、160万年前くらいから人類は火を使うようになり、食物を火で加熱することによって栄養の吸収が良くなります。150万年前に住んでいたホモ・エレクトスは積極的に狩猟を行っていました。

このように初期人類の食事は植物性食糧由来の糖質が多いものでしたが、250万年くらい前から動物性食糧が増えるようになり、少なくとも150万年前くらいから農耕が始まる1万年前くらいまでは、低糖質・高蛋白食であったことになります。このような食事が人類を進化させました。

約1万年前に最後の氷河期が終わって地球が温暖化して農耕と牧畜が始まります。農耕によって穀物の摂取が増えました。糖質の摂取量は現代人では1日250から400グラム程度ですが、狩猟採集時代の糖質摂取量は1日10から125グラムと推定されています。

農耕が始まってから、成人の平均身長は減少しているという報告があります。また、骨粗しょう症や虫歯も増えています。そして、農耕が始まって人類の歴史の中ではじめて脳の重量が減少していることが報告されています。現代人の脳容積は、2万数千年前までヨーロッパに存在したネアンデルタール人の脳容積より10%程度小さいことが明らかになっています。その理由としてタンパク質や不飽和脂肪酸の摂取量の減少が指摘されています。農耕によって穀物が豊富になり、糖質が増えた分、肉や脂肪の摂取量が減ったからです。

魚油はオメガ3系不飽和脂肪酸のDHAとEPAが多いのですが、これは魚がDHAやEPAを合成しているわけではありません。DHAとEPAは微細藻類から由来します。つまり、ある種の微細藻類がDHAやEPAを合成し、それをプランクトンが食べ、プランクトンを小型魚が食べ、小型の魚が大型の魚(マグロ、カツオなど)に食べられるという食物連鎖によって大型魚にDHAとEPAが多く含まれることになります。それを人間が食べています。

温度が低下する海の中では、飽和脂肪酸が多い細胞膜は流動性が低下します。低温の環境でも細胞膜の流動性を維持するために藻類が高度多価不飽和脂肪酸を合成しているのかもしれません。

人類はオメガ3系多価不飽和脂肪酸を多く摂取することによって脳が発達し、高度な知能を獲得しました。発育期の子供にDHA/EPAの摂取を増やすと頭が良くなるというデータは多く報告されています。子供の知能を高めたければ、脂ののった魚を多く食べさせるか、DHA/EPAのサプリメントを摂取することは有効です。高齢者の認知機能低下の予防にも有効です。

私自身も数年前から意識してDHA/EPAの摂取を増やしていますが、これを65年前から実践していたら、知能が良くなって人生がかなり変わっていたかもしれません。

【培養した微細藻類由来DHAが注目されている】

がんや認知症や循環器疾患の予防や治療にDHAやEPAが有効であることは確立しています。従って、DHAやEPAの多い脂の乗った魚を多く食べることが推奨されています。しかし、魚のメチル水銀やマイクロプラスチックなど海洋汚染に由来する有害物質の魚への蓄積の問題が、魚食を安易に推奨できない事態になっています。

メチル水銀は毒性が強く、血液により脳に運ばれ、やがて人体に著しい障害を与えます。母親が妊娠中にメチル水銀を体内に取り込んだことにより、胎児の脳に障害を与えることもあります。

魚は自然界に存在する水銀を食物連鎖の過程で体内に蓄積するため、日本人の水銀摂取の80%以上が魚介類由来となっています。魚摂取が増えるとメチル水銀の体内摂取が増え、胎児の脳の発育に悪影響を及ぼすことが明らかになり、厚生労働省は平成15年(2003年)に妊婦の魚摂取に関する注意事項を公表しています。つまり、妊婦や小児は魚を多く食べてはいけないと言っています。

海洋でDHAとEPAを作っている微細藻類を培養して、培養した微細藻類からDHAとEPAを取り出せば、汚染物質がフリーのDHA/EPAを製造できます。閉鎖環境での培養のため、汚染の心配がありません。植物由来なので菜食主義者も抵抗なく摂取できます。(下図)

図:オメガ3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)は微細藻類が合成している(①)。プランクトン(②)が微細藻類を食べ、小型魚(③)がプランクトンを食べ、大型魚(④)が小型魚を食べるという食物連鎖によって、魚油にEPAやDHAが蓄積している。人間は魚油からDHAとEPAを摂取している(⑤)。環境中の水銀(⑥)が魚に取り込まれてメチル水銀になって魚に蓄積する(⑦)。DHAとEPAを産生している微細藻類をタンク培養して油を抽出すると(⑧)、汚染物質がフリーで、植物由来のDHA/EPAが製造できる(⑨)。

がん治療には1日3から5グラムのDHAの摂取が有効であることが多くの研究で示されています。通常の魚油の場合、DHA含有量は10%から20%程度です。1日5グラムのDHAを摂取するには25gから50gの魚油の摂取が必要になります。

そこで、微細藻類の中でもDHA含有量が極めて多いシゾキトリウム(Schizochytrium sp.)をタンク培養して製造したDHA(フランス製)を原料にした「微細藻類由来オイル(DHA含有量51%)」を製造してがん治療に使用しています。

詳細は以下のサイトで紹介しています。

| « 797)オメガ3... | 799) がん細胞... » |