がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

507) 代謝をターゲットにしたがん治療(その2):メトホルミンとレスベラトロール

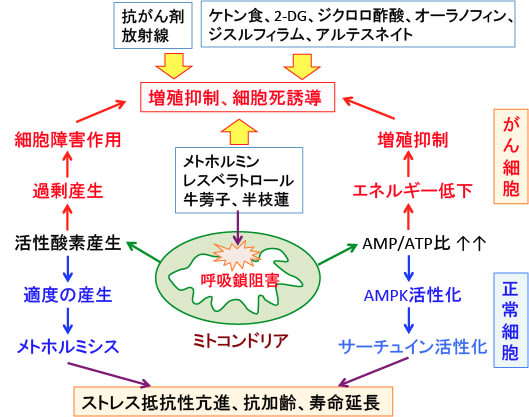

図:メトホルミン、レスベラトロール、牛蒡子、半枝蓮はミトコンドリアの呼吸鎖を阻害して活性酸素の産生を高め、ATP産生を低下させる。この作用は正常細胞に対しては、適度な活性酸素の産生がミトホルミシスの作用によってストレス抵抗性を高め、AMP/ATP比の上昇はAMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)やサーチュインを活性化して、抗加齢(加齢関連疾患の抑制)や寿命延長効果を発揮する。一方、がん細胞においてはミトコンドリアで活性酸素が産生されやすい状況にある。その結果、呼吸鎖の阻害は活性酸素の産生が過剰になって酸化傷害を引き起こし、エネルギー低下によって増殖を抑制する。酸化傷害によって効果を発揮する抗がん剤や放射線治療、がん細胞の解糖系を阻害し酸化ストレスを高めるケトン食、2-デオキシグルコース(2-DG)、ジクロロ酢酸、オーラノフィン、ジスルフィラム、アルテスネイトなどと併用することによってがん細胞に選択的にダメージを与えることができる。

507) 代謝をターゲットにしたがん治療(その2):メトホルミンとレスベラトロール

【がん細胞の酸化ストレスを高めると死滅しやすくなる】

がん細胞では酸素が十分に存在する場合でも、解糖系でのグルコース代謝が亢進して、相対的にミトコンドリアでの酸化的リン酸化は抑制されています。しかし、それでも、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化によるエネルギー産生は正常細胞のレベルくらいは起こっています。

そして、がん細胞はミトコンドリア機能にいろんな異常があるので、正常細胞に比べて活性酸素が発生しやすくなっています。

多量に産生された活性酸素を十分に消去できないと、消去できなかった活性酸素種がミトコンドリア内の成分を酸化傷害でダメージを与え、アポトーシスによる細胞自滅を引き起こすことになります。酸化ストレス自体はがん細胞の増殖や転移を抑制する作用があります(505話参照)。

そこで、がん細胞は酸化ストレスを軽減するために、細胞に備わった抗酸化システムを亢進しています。

多くの抗がん剤治療によって引き起こされるプログラム細胞死(アポトーシス)は、全てではないにしてもそのほとんどは活性酸素種によって引き起こされる可能性が示されています。

放射線照射が活性酸素種の産生によってアポトーシスを誘導するのと同じように、多くの抗がん剤も最終的には活性酸素種を産生することによってアポトーシスを誘導しています。

タキサン系抗がん剤のパクリタキセルに対するがん細胞の感受性がそのがん細胞の抗酸化能に逆相関するという実験結果が報告されています。つまり、抗酸化能の高いがん細胞ほど抗がん剤が効きにくいことが知られています。

活性酸素種を産生させてがん細胞を死滅させるときに抗酸化剤のN-アセチルシステインを同時に投与すると、活性酸素によるがん細胞の死滅は起こらなくなります。

したがって、抗がん剤や放射線治療の効き目を高める方法として、ミトコンドリアでの活性酸素の量を増やす方法(呼吸酵素複合体-Iの阻害など)と抗酸化システム(グルタチオン、チオレドキシン、Nrf2活性など)を阻害する方法を組み合せることが有用であることが理解できます。ここでは前者のがん細胞内の活性酸素の量を増やす方法を紹介します。

【電子伝達系(呼吸鎖)からの漏れが活性酸素種の量を高めている】

ミトコンドリアにおける電子伝達系(呼吸鎖)においてATPが産生されるとき、必然的に活性酸素種(スーパーオキシド、過酸化水素、ヒドロキシラジカルなど)が発生します。

ミトコンドリアのTCA回路によりNADHやFADH2の形で捕捉された水素は,ミトコンドリアのクリステにおいて,一連の酵素系(呼吸鎖複合体 I~IV)とATP合成酵素(呼吸鎖複合体Vとも言う)の連鎖を経て,最終受容体である酸素(O2)に渡されて水 H2Oになります。 複合体 I~IVの段階は,ミトコンドリア内膜のタンパク質や補酵素間で電子のやり取りが起こる過程であるため電子伝達系(呼吸鎖)と呼ばれます。

電子伝達系によってミトコンドリアマトリックスから膜間空間にプロトン(水素イオン)がくみ出され、輸送されたプロトンによってミトコンドリア内膜の内外にΔΨと呼ばれる電気化学的ポテンシャル(プロトンによって生じるpH差および電荷の差)が作り出されます。マトリックス側に戻るプロトンの駆動力を利用してATP合成酵素がADPと無機リン酸からATPを合成します。これを酸化的リン酸化と言います。

ミトコンドリアの呼吸鎖や酸化的リン酸化の過程が阻害されると、プロトン(水素イオン)がうっ滞して、ミトコンドリアからの活性酸素種の産生が増加することが知られています。メトホルミンやレスベラトロールは呼吸酵素複合体Iを阻害して、ミトコンドリアからの活性酸素の発生を増やす作用があります。

図:ミトコンドリアのTCA回路によりNADHやFADH2の形で捕捉された水素は,電子伝達系(呼吸鎖複合体 I~IV)によって、ミトコンドリア・マトリックスから膜間空間にプロトン(水素イオン)がくみ出され、ミトコンドリア内膜の内外に電気化学的ポテンシャル(プロトンによって生じる電荷の差)が作り出される。マトリックス側に戻るプロトンの駆動力を利用してATP合成酵素がADPと無機リン酸からATPを合成する。これを酸化的リン酸化と言う。

【植物のミトコンドリア毒ががん治療に利用できる】

植物は細胞に毒作用のある化学成分を合成・蓄積することによって動物や鳥や虫からの攻撃を防いでいます。

植物が多くの毒を持っているのは、捕食者から自分を守るためです。

毒草や毒キノコを摂取して人間が死ぬ場合もあります。このような毒は適量を使うと病気の治療に有効なものもあります。

例えば、アブラナ科植物に含まれるイソチオシアネート類やネギ科のアリル化合物、カフェインなどは多くの動物に対して毒になりますが、人間には薬効成分として利用されています。

植物には血液の凝固を阻害して出血しやすくする成分も知られています。これを大量に摂取した動物は出血を起こして死ぬ可能性があり、植物が身を守る一つの毒ですが、このような成分は血栓の予防の治療に使えます。

植物体に病原菌や寄生菌が侵入すると、植物細胞は抗菌性物質(生体防御物質)を生成する場合があります。このような生体防御物質をフィトアレキシン(phytoalexin)といいます。例えば、赤ブドウの皮などに含まれ寿命延長作用やがん予防効果が話題になっているレスベラトロール(Resveratrol)もフィトアレキシンの一つです。

レスベラトロールはスチルベン合成酵素(stilbene synthase)によって合成されるスチルベノイド(スチルベン誘導体)ポリフェノールの一種で、気候変動やオゾン、日光、重金属、病原菌による感染などによる環境ストレスに反応して合成されます。 (240話参照)

また、アブラナ科植物のホソバタイセイに含まれる抗菌成分のグルコブラシシンも病原菌の感染から身を守るために作られます。ホソバタイセイの葉に病原性ウイルスを感染させたり機械的に傷をつけるとグルコブラシシンが多く作られてくることから、グルコブラシシンはホソバタイセイの生体防御の役割をしていると考えられています。このグルコブラシシンを人間が摂取すると、体内でインドール-3-カルビノールやジインドリルメタンのようながん予防成分に変換します。

(第80話参照)

野菜のセロリは虫やカビによって茎に傷がつくとソラレンをいう物質を防御の目的で大量に作り出します。ソラレンは光の吸収を増幅する作用をもち、ソラレンを摂取したあとに紫外線を浴びると、日焼けや湿疹を引き起こします。

このように、植物は病原菌からの感染や、虫や動物から食べられるのを防ぐために、生体防御物質や毒になるものをもっています。

このような物質は、人間でも抗菌作用や抗ウイルス作用が期待できます。また、抗菌・抗ウイルス作用をもった成分の中には抗がん作用を示すものもあります。

熱帯地域やジャングルなど過酷な環境で生育する植物には、そのような抗菌作用や抗炎症作用や抗がん作用の強い成分が多く含まれているので、病気の治療に役立つ成分が多く含まれている可能性も指摘されています。

さて、ミトコンドリアはもともと細菌です。約20億年前に好気性細菌のα-プロテオバクテリアが原始真核細胞に寄生してミトコンドリアになったと考えられています。(488話参照)

したがって、植物の細胞毒には、ミトコンドリア毒も多く見つかっています。

ミトコンドリアの呼吸酵素複合体などを阻害して抗菌作用を示す物質としてガレガのビグアナイド、赤ブドウなどに含まれるレスベラトロール、牛蒡子に含まれるアルクチゲニンなどが知られています。これらは、ミトコンドリアの呼吸酵素複合体-1を阻害してATP産生を阻害し、さらに活性酸素の発生を増やして酸化ストレスを高める作用が報告されています。

【メトホルミンはミトコンドリアの呼吸酵素複合体Iを阻害する】

メトホルミン(metformin)は、世界中で1億人以上の2型糖尿病患者に使われているビグアナイド系経口血糖降下剤です。

ビグアナイド剤は、中東原産のマメ科のガレガ(Galega officinalis)から1920年代に見つかったグアニジン誘導体から開発された薬です。ガレガは古くから、糖尿病と思われる病気(口渇や多尿)の治療に経験的に使われ有効性が認められており、その関係でこのガレガから血糖降下作用のあるビグアナイドが発見されました。

メトホルミンは、ミトコンドリアの呼吸鎖の最初のステップである呼吸酵素複合体I を阻害することが明らかになっています。

その結果、ミトコンドリアでのATP産生が減少し、AMP:ATPの比が上昇し、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)が活性化されます。活性化したAMPKは、肝臓の糖新生を抑制し、解糖を亢進し、骨格筋でのグルコース利用を促進して血糖を低下させます。

すなわち、メトホルミンの血糖降下作用はミトコンドリアにおけるATP産生の阻害によって体内のATP量が減少するためです。体はATPを増やすために、グルコースの分解(異化)を促進し、糖新生(同化)を抑制するので、血糖が低下します。

この作用は、基本的には運動と同じことです。運動も体内のATP量が減るので、グルコースの分解が促進されるように代謝が変わります。代謝に関しては、メトホルミンは運動しないで運動と同じ効果を発揮します。(運動は筋肉を鍛えるので、健康作用は運動の方が勝っています)

最近の研究では、メトホルミンはミトコンドリアのグリセロールリン酸脱水素酵素(mitochondrial glycerol-phosphate dehydrogenase: mGDP)を阻害することも報告されています。(下図)

図:メトホルミンは有機カチオン輸送体1(organic cation transporter 1 :OCT1)によって細胞内に入り、ミトコンドリアに集積する。ミトコンドリアでは呼吸酵素複合体IとmGDP(ミトコンドリア・グリセロールリン酸脱水素酵素)を阻害してNADH酸化を阻害する。その結果、呼吸鎖活性の低下はミトコンドリアでのTCA回路の活性を低下させ、ミトコンドリアでのATP産生は低下する。これらの作用はAMP活性化プロテインキナーゼ(AMP)シグナル伝達系を亢進し、cAMP/PKAシグナル伝達系を抑制し、糖新生を抑制し、解糖を亢進する。(参考:BMC Biol. 2014; 12: 82.)

メトホルミンは抗老化作用や寿命延長作用があります。そのメカニズムとして、呼吸酵素阻害によるATP産生阻害が関連しています。

ATP産生阻害によってAMPKが活性化されます。さらに、電子伝達系(呼吸鎖)の阻害によって活性酸素の産生が増える結果、細胞は転写因子のFox03aやPGC-1α(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γコアクチベーター1α)やNrf2の活性を高め、抗酸化酵素酵素や解毒酵素の発現を高め、ストレス抵抗性を高め、加齢関連疾患の発症を抑制し、寿命を延ばす作用を発揮します。ミトホルミシスの機序です(504話参照)。

このメトホルミンの呼吸酵素阻害作用は、がん細胞において活性酸素の産生を増やす目的でがん治療への応用が検討されています。

つまり、がん細胞の酸化ストレスを高めるジクロロ酢酸と2-デオキシグルコースとケトン食の組み合せにメトホルミンを併用すると抗腫瘍効果を高めることができますが、その機序としてミトコンドリアでの活性酸素を増やす作用が指摘されています。

メトホルミンがミトコンドリアでのグルコースとグルタミンの利用を阻害して物質合成を阻害し、がん細胞の増殖を抑制する効果が報告されています。(490話参照)

【レスベラトロールは呼吸酵素複合体-IとATP合成酵素を阻害する】

植物は、外敵(病原菌など)や過酷な外的環境(紫外線や熱や重金属など)に打ち勝つために、様々な生体防御物質を合成しています。これらの成分は、人間の病気の予防や治療に役立つ場合もあります。

植物体に病原菌や寄生菌が侵入したときに植物細胞が合成する抗菌性物質(生体防御物質)をフィトアレキシン(phytoalexin)と言いますが、レスベラトロールもフィトアレキシンの一種です。

レスベラトロール(Resveratrol)はポリフェノールの一種で、気候変動やオゾン、日光、重金属、病原菌による感染などによる環境ストレスに反応して合成が誘導されます。

赤ぶどうの果皮や赤ワインに多く含まれています。ラズベリー、ブルーベリー、マルベリー(桑の実)、イタドリなどにも含まれています。

レスベラトロールはメトホルミンと同じミトコンドリア毒で、呼吸酵素複合体-Iを阻害し、エネルギー産生を低下させ、その結果AMP/ATP比とNAD+/NADH比を高め、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)とサーチュインを活性化し、細胞老化や発がんの抑制、寿命延長効果を発揮します。(下図)

図:メトホルミンとレスベラトロールはミトコンドリアの呼吸酵素複合体-Iを阻害してエネルギー産生を低下させ、カロリー制限と類似の作用を発揮する。

以下のような論文があります。今年の3月に発表されているので、レスベラトロールの作用機序の最近の知見です。

Resveratrol Inhibition of Cellular Respiration: New Paradigm for an Old Mechanism(レスベラトロールの細胞呼吸の阻害:古いメカニズムに対する新しいパラダイム)Int. J. Mol. Sci. 2016, 17(3), 368; doi:10.3390/ijms17030368

【要旨】

レスベラトロールは生物医学領域において重要な物質であると認識されている。その理由は、哺乳類において、抗酸化作用と健康上の有益な効果を有するからである。しかしながら、レスベラトロールは病原菌に対して毒作用を示すことも示されている。

この2つの作用は、逆の作用であり、異なる分子メカニズムで引き起こされていると考えられてきた。

しかしながら、レスベラトロールが細胞呼吸を阻害するという仮説は、レスベラトロールの毒性と有用作用の両方に共通のメカニズムを説明できるかもしれない。その理由は、(1)レスベラトロールは細胞呼吸を阻害する作用によって病原菌のエネルギー産生を阻害して増殖を阻止できる、(2)AMP/ATP比を上昇させることによってAMP活性化プロテイン・キナーゼ(AMPK)を活性化し、AMPK活性化がレスベラトロールの健康作用と関連している、(3)電子伝達系の阻害によって活性酸素の産生が増えるからである。活性酸素の産生増加は、酸化ストレスを軽減するために細胞は抗酸化酵素の発現を亢進する。この総説では、細胞呼吸の阻害がレスベラトロールの作用メカニズムの主体であることを示すエビデンスを考察する。

この総説では、レスベラトロールは呼吸酵素複合体-IとV(ATP合成酵素)を阻害することによって、細胞呼吸を阻害するという仮説を検証しています。

この仮説は、レスベラトロールの細菌に対する増殖抑制と、AMPKやサーチュインを介した健康作用を説明できると言っています。

ミトコンドリアは元々はバクテリア(細菌)です。

レスベラトロールの合成は細菌や真菌の感染に対応するために誘導され、これらの病原体に毒性を示します。したがって、レスベラトロールがミトコンドリア毒であっても何も不思議ではないのです。

牛蒡子(ゴボウシ)に含まれるアルクチゲニンもミトコンドリアの電子伝達系の複合体-Iを阻害して抗がん作用を示すことが報告されています(311話参照)

生薬の黄連や黄柏に含まれるベルベリンも呼吸酵素複合体を阻害します。

半枝蓮は解糖系と酸化的リン酸化の両方を阻害します。

このように、植物や生薬にはミトコンドリア毒が豊富です。

このミトコンドリア毒が適度に作用すれば、ミトホルミシスの機序で抗老化や寿命延長作用が期待できます。(ミトホルミシスについては504話参照)

カロリー制限は寿命を延ばす最も確実な方法で、このカロリー制限と同じ効果(抗老化や寿命延長効果)を示す薬をCalorie restriction mimetics (CRM:カロリー制限模倣化合物)と言い、

CRMには2-デオキシ-D-グルコース(381話)、D-グルコサミン(387話)、抗糖尿病薬のメトホルミン(384話)、mTORC1阻害剤のラパマイシン(383話)、赤ワインに含まれるレスベラトロール、ポリアミンの一種のスペルミジンなどが知られています。

これらは基本的には細胞内のATP量を減少させ、AMPKとサーチュインを活性化し、その結果、抗老化や寿命延長効果を発揮します。

ミトコンドリア毒作用が強度になれば、エネルギー低下と酸化ストレス亢進で細胞は死滅されます。

がん治療において、ミトコンドリアの呼吸酵素を阻害する物質は、活性酸素の産生亢進とエネルギー産生阻害の2つの機序で抗腫瘍効果を発揮します。このとき、正常細胞への毒作用が強くならないようにすることがポイントになります。

解糖系の阻害(2-DG、ケトン食)、ミトコンドリアの活性化(ジクロロ酢酸)、呼吸酵素の阻害(メトホルミン、レスベラトロール、牛蒡子、半枝蓮)、抗酸化システムの阻害(オーラノフィン、ジスルフィラム)、細胞質での活性酸素の産生亢進(アルテスネイト)などを併用する治療が考えられます。(トップの図)

| « 506)代謝をタ... | 508)代謝をタ... » |