昨日は夕方から、原稿を公募している「ジェンダー・セクシュアリティエッセイ集」(仮題)の編集会議を大橋明日香さんのお店で持ちました。珍しくアルコール抜きで3時間余り、真面目に会議しました!

先日知り合いになったT山さんをお呼びし、初めて私以外の人に会ってもらいました。一緒に会議に参加してもらいいろいろお話を聞くなか、「今回のこのような関わりが私の人生の中で初めての体験となり、こうして話をしたり聞いたり出来る関係が出来たこと、また杉山さんの書かれた本などが世の中に出るようになったことに大変な時代の進歩を感じている」と言われたことが、印象に残りました。

T山さん、ありがとうございました。あらためて、これからのお付き合いをお願いしますね。

さて本の方は、全体を4章で構成し、各章ごとの執筆陣をリストアップ、あとは原稿依頼へと段取りを進めていく目途が立ちました。もしかしたらこのブログをご覧になられている方にも原稿依頼がいくかもしれませんので、もし依頼が来ましたら、どうか積極的にご協力いただきますよう、お願いします。

ちょうど昨年の今ごろの時期だったか、提案があって会議で検討、「GO」となったのが『ケアマネ白書―現場の声が介護保険を変える―』(よりよい介護をめざすケアマネジャーの会編)。1年がかりでようやくただ今、校了しました。

今月から新しい介護度認定が始まりましたが、なんかいよいよというか、ますますというか利用者・家族にとっては使いにくい、わかりにくい、不安でいっぱいというのが率直なところでしょう。10年目に入った介護保険制度ですが、私もこの本を編集する中で、何が問題なのか、どうなればいいのかといったことに関心が深まってきました。自分にも将来、深く関係することだけに決してそれは無関心だとは言えないことなのです。

でもなかなかその現実は表には現れてきません。見えないのです。一体現場で何が起こっているのか? 介護福祉の現場に人が来ない、来てもすぐに絶望して辞めて行ってしまう、そんな状況の中でホントに安心できる介護ができるのか? 働く人たちは、利用者は、家族は・・・その思いを丁寧に汲みとり、そこから、されるがままではなくて、ではそうすればいいのか、ホントに安心して豊かに老後を過ごせるようにするには・・・など、いろんな角度から提案をしています。

大阪発、全国へ。この本は大阪の社会保障の運動の中から生まれてきました。長年にわたるケアマネジャーやヘルパーを始めとする人たちの運動と研究活動が原点にあります。

ぜひ介護保険に関わる多くの人たちの購読をお願いします。

あっ、23日ごろから順次出来上がってくる予定です。書店での発売は5月1日ごろからになりそうです。

以上、取り急ぎご報告でした。ハイ!

『子育てがおもしろくなる話』(土佐いく子・著)のその後編の発行を目指して、ただいま原稿入力作業中です。

『子育てが~』の初版は1994年でした。現在13刷でわが機関紙出版のロングセラーの一つになっています。決して派手な本ではありませんが、ほぼ毎年のようにコツコツと重版を掛けてきました。

正直申し上げて、なかなか書店店頭では動きません。ほとんどは著者である土佐いく子先生の手売り、あるいは講演会や講座、集会などでの販売です。なので絶対に、堺市南区方面には足を向けては寝られないのです! 現在も売れています。

発行から16年、土佐先生はついに昨年定年退職されました。先生の教え子たち、最も古い教え子世代は既に46~47歳ぐらいになり、中には子育てが一段落した方達もいることでしょう。ということは、教え子たちが子育て世代となり、この本を読んでくれているということも十分に考えられます。

おお~っ、なんと素晴らしいことではないでしょうか。もしそういう事実があるならば、親子2世代にわたって読み継がれる本ということになります。有名な児童書ならばたくさんそのような本はあるでしょうが、この種の本では、少なくともウチの本では初めてのことになります。

なぜこの本はこんなに長く、今も読まれているのだろうか? そんなことも、今の作業をしながら考えてみたいと思います。ハイ!

『ケアマネ白書』――現場の声が介護保険を変える

よりよい介護をめざすケアマネジャーの会編(大阪社保協気付)

四六判 230ページ 定価1400円(税込)

3月中旬発売予定!

介護保険制度がスタートして今年で10年目。高齢者や家族の生活はどう変化したのか、高齢者や家族をサポートするケアマネジャーは、どんなやりがいや喜びを感じ、どのような悩みを抱えているのか。

利用者・家族の現状とケアマネジャーの実態の両面から、生存権保障にふさわしい介護保障の確立をめざして発行します。この本には仕事の枠をこえて、高齢者や家族のくらしの実態からかけ離れた制度の矛盾を明らかにし、介護保険制度の抜本的な改革に向けた声を組織化していく活動に取り組んでいるケアマネジャーたちのリアルな姿と思いが凝縮しています。

●目次から

第1章 利用者、家族、ヘルパー、ケアマネは語る

・知られていない介護従事者のこと

・利用者、家族、ヘルパー、事業所の要として

【ルポ】ケアマネジャー・吉川貴映子さんの支援日誌

・介護保険制度利用者は語る

・「目の前で困っている人を放ってはおけない」

ベテランケアマネジャーに聞く

・社会保障改革の中で利用者、仕事を理解する 管理者に聞く

第2章 座談会 介護保険9年を問う

安井喜行 山本智光 小島すゞよ 岩垣光代 内海聡子 寺内順子

第3章 介護保険制度とケアマネジャーの現状

1「介護保険」ってどういう保険?

2 介護保険制度の現状はどうなっているのか?

3 ケアマネジャーの現状

第4章 利用者本位の介護保険活用のポイント

*困ったときにケアマネジャーとともに考える

第5章 たたかうケアマネジャーと介護の仕事

1.「マスターケアマネジャー」とは「たたかうケアマネジャー」

2.ケアマネジャーという仕事―その魅力と希望

第6章 喜びと学びある介護の実現をめざして

・高齢者の悲痛な叫びと怒りは今も続く

・「介護の社会化」から「家族介護」へ後退

・給付抑制の手先になっていないか問い直す

・すり替えられた「自立」の概念

・生活の主人公を無視した仕組み作り

・それでも健気にしたたかに生きている

・たたかうケアマネジャーからの提言

・最後に

現在編集作業中の本は、介護現場で働くケママネジャーの人たちが主人公の本です。ケアマネの仕事って、一般には知られているようで、実はあまり知られていません。そんなケアマネの仕事・働きを通じて、来年見直しがされる介護保険制度に対する声を上げていき、よりよい介護をめざすために、広くはこれからの日本の高齢者福祉政策がホントに生きててよかったと思えるようなものにする、そのための現場からの告発です。

編著者は「よりよい介護をめざすケアマネジャーの会」(大阪社会保障推進協議会気付)です。四六判200ページ余、来春発行予定。コチラでもこの本について予告されていますのでご覧ください。

8月3日(日)のシンポジウム「私たちに何ができるか―若者たちと考える『慰安婦』問題」に向けて発行を準備中だった新刊本が残念ながら間に合わなくなった。徹夜もしながら原稿を書きあげ、夜遅くまで研究室に残って校正をしたゼミ生のみなさん、またいくつもの締切原稿真っただ中にありながら、原稿チェックという難儀な割り込み仕事を快諾してゼミ生と一緒に奮闘いただいたI川教授、ごめんなさい。申し訳ありません。どうも私の見通しが甘かったようです。早めに手を打っておけばことは進んでいったのですが、いよいよ押し迫ってきてわが力量の未熟さが露呈したいう感じです。反省すべき点は反省すべき点として受け止め、とにかくベストな内容の本に仕上げていきます。

さてこの本は、企画、取材、原稿、編集、タイトル決めまでそのすべてを神戸女学院大学石川康宏ゼミナールの4年生たちが行った、文字通り彼女たち自身の手になるもちろん初めての本なのです。別にもう1点、ゼミ編の本が進行中の中で急浮上した企画で、当初はどんな本になるのか不安もあったが、ゼミ生たちの話を聞くうちに、彼女たちの姿勢に感じるものがあって出すことを決めました。

書名は『女子大生と学ぶ「慰安婦」問題』。内容は、2人の女子大生のお姉さんと2人の中高生が「慰安婦」問題をはじめとする日本の歴史問題を一緒に学んでいくというもので、難しい言葉にはルビを付け、吹き出しの言葉を読み進んでいくうちに、「慰安婦」問題、靖国問題、教科書問題、憲法問題などがいつの間にか学べるというもの。この2年間ゼミ生たちは、ただ知識として学ぶだけではなく、その学びをそれぞれの生き方、これからの人生にどのように照射していくのかということを模索しながら、その学びの内容を多くの社会人や中高生たちに語ってきました。そうした中で生まれたのがこの本です。

「慰安婦」問題は教科書には載っていない。この本のもともとには「こんな大切なことをどうして教えてくれなかったのか」というゼミ生たちの疑問があります。その状況は今も変わっておらず依然として、彼女たちの世代同様に教えられていない状況にある中高生たちが大勢います。だからこの本は、そんな若い人たちをはじめ、もちろん「何ができるか」と考えている大人の人たちにも読んでもらいたいと願っています。

発売日? うーん、そこが問題ですね! 本の詳細は後日紹介予定です。

知っていますか? 100人が集まればそのうち3人~7人は異性愛者ではないことを。

誰のまわりにも必ず存在している「性的マイノリティ」。同性愛、性同一性障害、バイセクシュアル、インターセックスなどの多様な性のあり方が自然なのに、現代社会では、これら「性的マイノリティ」に属する人たちに対する差別、偏見、誤解は多い。そして男女のカップルという異性愛が基準となっているなか「性的マイノリティ」が感じる生きづらさ・・・。この本では多様な性のあり方のひとつである「性的マイノリティ」の人々の現状と権利の確立、そして、誰もが自分らしく、自由に生きられる社会について考えます。

●編者 杉山 貴士(すぎやま たかし)

1974年生まれ。明星大学教育学科卒業後、自由の森学園中学高校人間生活科教員、京都精華大学大学院修士課程修了。群馬県医療系専門学校教員を経て、横浜国立大学大学院博士後期課程。兵庫民医連職員。大学院博士課程では台湾性別平等教育を研究。2004年10月~12月までアメリカ・ボストンのレズビアン・ゲイユースサポートセンター「Boston GLASS」でインターンシップを行ない、Bates College客員研究員に。2006年度前橋市男女共同参画審議会委員。東京レズビアン&ゲイパレード2006(TLGP2006)では、シンポジウム「人権教育における性」司会。

●執筆者のみなさん

*杉山 貴士(兵庫民医連・診療所事務長)

*宮本たけし(元参議院議員)

*高柳美知子(〝人間と性〟教育研究所所長)

*谷川 智行(医師)

*大橋明日香(ショットバー店長)

*金子真知子(大阪府立高校教諭)

*永野 靖 (東京南部法律事務所弁護士)

*加茂 京子(日本共産党中央委員会文教委員会)

*舘野 裕子(『しんぶん赤旗』記者)

*都築 正美(公立高校国語科教諭)

*日本共産党セクシュアルマイノリティ後援会TOKYO

●主な内容

第1章 人権、運動を語り合う

第2章 性的マイノリティが語る、生い立ち、家族、職場、政治

第3章 性的マイノリティと政治、法律、教育

第4章 対談・性的マイノリティを取材して

資料編

●定価1500円(税込) A5判 200ページ

●お問い合わせ、お申し込みは、こちらへお願いします。

新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、今年の出版予定を以下の通りご案内します。なんとか昨年よりも点数を増やしていきたいと思っています。一部に希望的な部分もありますし、後半部分はどうするのだということもありますし、突然予定外の企画が上がって来ることもありますし、頭の中で考え中のものもありますし、そういう部分も含めてご理解ください。おもしろい本がありましたら是非買ってくださいね。また、こんな企画はどうだ? というようなものがありましたら是非ご連絡ください。今手元に原稿がある、なんていうのはとてもいいですね。

1.『この国に生まれてよかったか』―生活保護利用者438人、命の叫び― 全大阪生活と健康を守る会連合会編著

最後のセイフティネットとしての生活保護制度が危機に直面しています。今までほとんど表に現れることのなかった生活保護を実際に利用している人たちの生の声を聞いてください。(2月発売予定)

2.『すべての人が自由に生きられる社会とは』(仮題) 杉山貴士編

誰のまわりにも必ず存在している「性的マイノリティ」。同性愛、性同一性障害、バイセクシャル、インターセックスなどの多様な性のあり方が自然なのに、現代社会では、これら「性的マイノリティ」に属する人たちに対する差別、偏見、誤解は多い。そして男女のカップルという異性愛が基準となっているなか「性的マイノリティ」が感じる生きづらさ・・・。国会で一貫して性同一性障害の権利擁護に取り組んできた元参議院議員の宮本たけしさんと、民医連で働きながら「性的マイノリティ」の権利確立運動にかかわる杉山貴士さんが企画、この本では多様な性のあり方のひとつである「性的マイノリティ」の人々の現状と権利の確立、そして、誰もが自分らしく、自由に生きられる社会について考えます。(2月末発売予定)

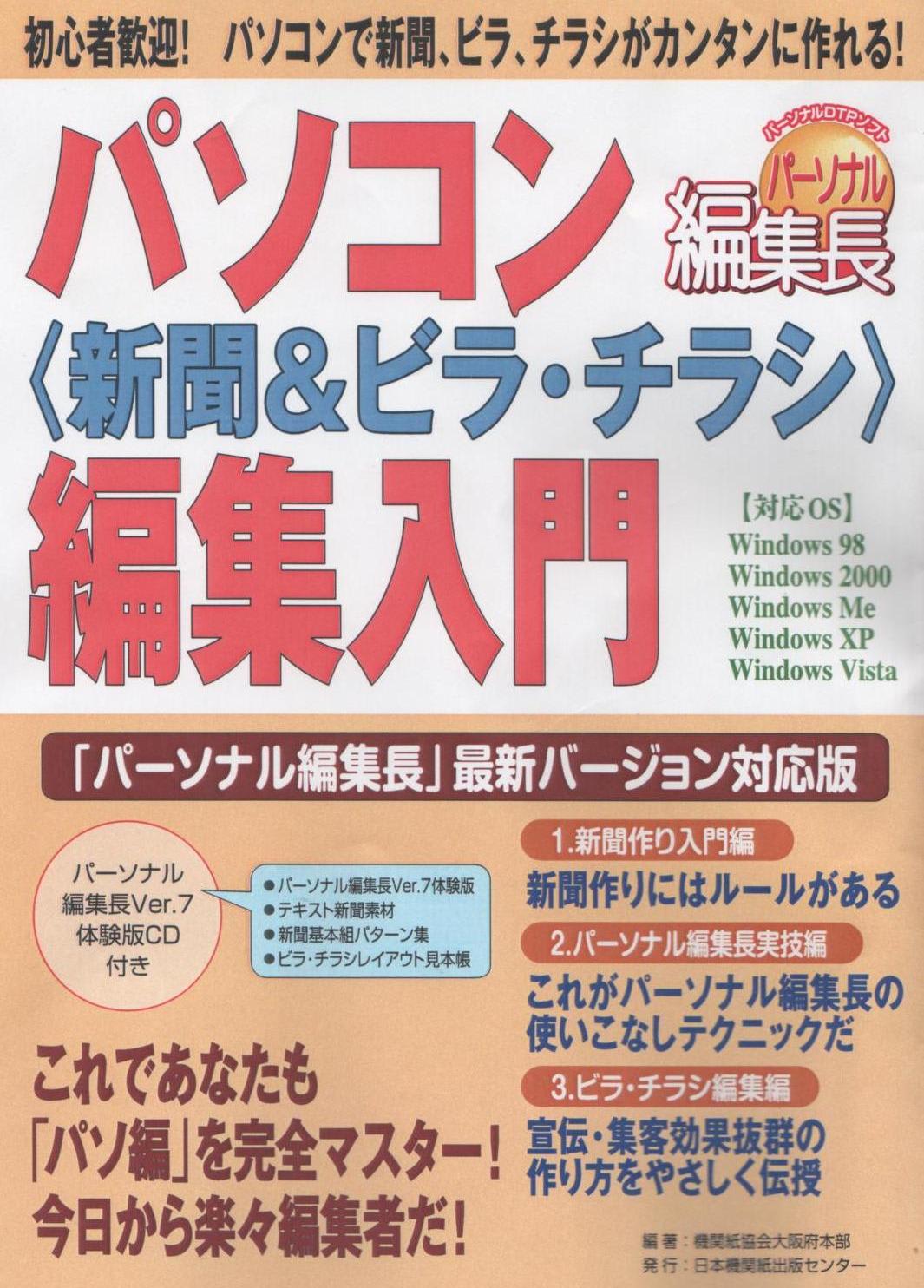

3.『パソコン新聞編集入門 第2版』 機関紙協会大阪編

手軽な新聞編集ソフト〈パーソナル編集長〉のVer.7.0に対応した内容で新たに発行します。ビラ・チラシ編集入門編を書き加えます。(4月発売予定)

4.『子どもたちのまなざし』 土佐いく子著

保育、学童保育、そして作文の会などで大好評の著者待望の第4作目。教師生活38年、たくさんの子どもたち、父母たちとの出会いを通して、いま、愛する子どもたちに向き合うすべての人たちに捧げる暖かなメッセ―ジを受け取ってください。

5.『「日本」「国」「憲法」を考える』(仮題) 丹羽徹著

憲法をめぐる揺れ動く情勢の中で、私たちは何を見据えてたたかいを広げていくべきなのか。新進の憲法学者がやさしく語ります。(5月発売予定)

6.『侵略戦争の事実を隠して日本の未来は見えますか?』(仮題) 神戸女学院大学石川康宏ゼミナール編

韓国・ナヌムの家で元「慰安婦」に会った女子大生たち。初めて知り、学び、考え、悩み、葛藤しながら日本の未来にとってとても大切な問題に向き合い、青春の1ページを書き記しながら成長するその姿が、同時代に生きる私たちに問いかけるものは何でしょうか。(5月発売予定)

7.『告発 戦後の特高官僚 続編』(仮題) 柳河瀬精著

続々と驚きと絶賛の声が寄せられた前作。続編を待ち望む声にお応えしていよいよ刊行へ!(なんとしても年内発売めざします!)

8.『大阪戦争遺跡ガイドマップ総集編』(仮題) 機関紙協会大阪編

好評を得たシリーズ3部作の大阪エリア部分を1冊にまとめます。再調査の上新たな戦跡も加筆予定です。(永らくの品切れ状態から脱出めざします!)

9.以降はぼちぼち具体化しましたらまたお知らせします。<(_ _)>

生活保護利用者の実態を知ってもらうための本を現在編集中である。編著は全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)。毎年夏と冬に大阪府・市と交渉を持ち続けてきており、そこで会員さん自身の口から語られた生の発言を中心にまとめようというものだ。つい先日行われた交渉での発言も収める予定で、今、追加原稿を書いてもらっている。

さて、厚生労働省の「生活保護基準に関する検討会」が、ワーキングプアや貧困層が増大していることを背景に、低所得世帯との比較で「生活保護の基準が高い」として、その引き下げを提案した。厚労省はその内容を来年度予算に反映させる姿勢を見せており、最後のセイフティネットとしての生活保護制度が重大な危機に直面している。生活保護基準は他のさまざまな制度の基準としての役割も持ち、それが切り下げられると、国民生活へのマイナスの影響は大きく厳しいものとなる。いったいどうしたらこのようなさかさまの発想が出てくるのだろうか。やるべきことは低所得世帯にこそ、生活保護の制度をどんどん知らせてその利用を促すことであって、逆に低いほうに合わせていくとは何を考えているのか。

特に大阪府・市はこの間、保護基準の削減、老齢加算の廃止、母子加算の削減、夏季・歳末一時金の廃止などを行い、利用者の生活はまさに人間としての尊厳を賭けた日々であると言ってもいいぐらいで、その一方、自らの失政のツケを府民と市民にまわし、知らんフリを決め込む大阪府・市。そしてどこかの国に対しては財布然として、湯水のごとく言われるがままにお金を払い込み、史上空前の利益を上げている大企業や大銀行のために次々に優遇政策を打ち出す亡国政府・・・・。

こうして書いていると段々と腹が立ってくるのでもうやめておきますが、以下に生活保護利用者が保護費削減で何を苦労しているか、その一部と、あるご婦人の方の発言を紹介しておきます。続きは本になってから読んでください。

●保護基準の削減、老齢加算の廃止、母子加算の削減、夏季・歳末一時金の廃止などで何を節約しているか。

▼入浴回数を減らした(6回から3回に)▼シャワーで身体を洗うようにしています。最近シャワーも2日に1度にしつつあります▼(仕事の通勤)JRの「イコカ」を使わず金券ショップでJスルーカードとカンサイカードを買っている▼食費を抑えている▼器具、家庭に必要なものも買えない▼経費のかかる趣味などには入会しない▼洗濯物を少なくするようにしている▼スーパーの袋は何度も使う▼子どもにお金がかかるので、自分の物は買わない▼必要なものは100円均一で買う▼水道代が高いので、実家で洗濯する▼スーパーのチラシに常に目を通し、安い所に買いに行く▼古着を買うようにする▼靴は自分で修理する▼外出しない、何もしない▼部屋の灯りは一ヵ所しか点けない▼配布しているティッシュや、化粧品のサンプルをもらう▼必要以外は飲食しない▼不要になった物は、例え50円でもリサイクルに持っていく▼おかずを3品から2品に減らした▼テレビは見ないでラジオを聴いている▼交際費・冠婚葬祭日を控える▼公共料金をおさえる▼スーパーに閉店間際に行き、半額になるのを待ってから買う▼冷暖房機はできるだけ我慢する▼外出を控える▼安売りのチラシをこまめにチェックする▼図書館ですごす▼洗濯はお風呂の残り水で洗っている。下着類は手で洗っている。電灯は、昼間は明るいので、夕方近くまで点けない。クーラーは熱い夜だけタイマーにして過ごす▼正月のおせちも生活保護に入って、5年が来ますが出来ない▼預金がないので、一度借金をすると、毎月返済することになるので、それをどう節約するかたいへんです▼交通費が高くて、どこにもいけない▼新聞代が高くて読むことができない▼お風呂がないのでベランダで行水をしている▼毎日チラシを見て、1円でも安いスーパーに行って、まとめ買いをします・・・・。

●夫の暴力から逃れても母子加算廃止で、やりくりに夜も眠れず

私は小学校4年生と3年生の男の子2人をもつ母です。

次男が入学する前に離婚をし、八尾市に引っ越してきました。離婚の原因は前夫の酒乱でした。言葉の暴力、家のものを壊すなど、最終的に、私は手の骨を複雑骨折するケガを負いました。お酒を飲まないときは優しいのですが、飲むと急変し、また繰り返す、その同じ繰り返しが続き、そんなことで生活はいい方向には戻りませんでした。

収入面でも夫の勤務先が突然つぶれてしまい解雇となり、夫はますますお酒に溺れていくようになりました。働き先もなかなか見つからず、家計も苦しくなり、私は昼のパートだけでは暮らしていけないために夜のアルバイトにも行きました。それに離婚をする間近まで、なかなか眠れませんでした。そのツケがきたのか体調をこわしやすくなりました。

夫と別れる直前は、その日のごはんを食べていくのが精いっぱい。所持金が少なく途方にくれていました。市役所(福祉事務所 注=大生連)に何度も相談の電話をしましたが、冷たく、人の話をまともに聞いてくれません。実家の母は入院していたこともあり相談ができず、私が離婚を決めてから母に報告しました。

保護決定に涙が止まらず

両親の紹介で生活と健康を守る会を知り、入会させていただきました。すぐに「会」のかたは動いてくださり、本当に心強くありがたい気持ちでいっぱいです。生活保護を受けられると決まったときは、本当に嬉しくて、嬉しくて、涙がとまりませんでした。私が生活保護を受けるようになってから、同じ立場の人の少しでも支えになれる仕事がしたいと思い、ヘルパーの資格をとりました。いまは在宅ヘルパーの仕事をし、がんばって働いています。

仕事を始めてから半年経ったころ、ケースワーカーから、「8月に入ってくる児童扶養手当で生活をしてみて、ダメだったら申請にきてもいいよ」(児童扶養手当と就労収入があるから、ケースワーカーは生活保護を廃止すると言ったが、保護基準は下まわっていた。注=大生連)と言われ、まだ、その頃の私の収入は5万円にも満たなかったため、不安で、突然、目の前が真っ暗になりました。

在宅ヘルパーの仕事は、お客さんの信用があってこそできる仕事で、働きはじめの私には、なかなかお客さんはつかず、この仕事を辞めなきゃいけないのかと思いつめていました。そのときも「会」の人に相談をし、抗議してもらいました。

するとケースワーカーの方から電話があり、「追い詰める言い方をしたつもりはないけど、今の調子でがんばって下さい」と態度が急変しました。これにはとても驚き、私が言われたとき、理由を話してもちゃんと聞いてくれなかったのにと、悔しささえ覚えました。

ストレスで髪の毛が抜け落ちた

子どもたちが1年上に進級するころには、お客さんもふえて仕事も順調になりだしましたが、しかし、突然、思わぬ形で仕事を休むことになりました。

5月になり髪の毛を洗うたびに髪が束のように抜けはじめ、仕事をしていても歩いていても、落ちるようになり、最終的には全部抜け落ちてしまいました。原因がわからず病院で血液の検査などをしても、「体の病気じゃない」といわれ、ストレスが原因と診断されました。いちばん悲しかったのは髪の毛が抜け、外に出るのも恐かったことです。ヘルパー1級の講義を受ける勇気ももてなくなりました。ヘルパー1級の資格をとれば、非常勤になれる話がでていたからです。

そんなころ、なにより心の支えになっていたのは子どもたちでした。どんなときでも私を受け入れてくれて、普通に接してくれました。

「こんな所で引きこもっていてはダメだ」と思い、3週間休んでいた仕事に復帰しました。髪の毛がまったく無いため、お客さんもびっくりされるので、バンダナを巻き仕事を再開しましたが、不審に思われる方も多く、断られることもありました。病院からも、元の髪に戻るのは最低3年かかると言われ、1年経った今もうまく生えてきません。

そのこともあってか、よく体調をこわすようになりました。収入はいま10万円いけばいいところで、生活保護費も減額されるようになり、家計はどんどん苦しくなっています。節約できるところは、光熱費、食費代、衣類代なので、電気は1つの部屋でなるべく集まるようにし、台所でごはんを作る時は小さな電気だけつけるようにしています。ガス代も高いので、親子3人で一緒に入るようにし、お風呂の水はたくさん入れると水道代がかかるので、わかすことができる、ぎりぎりまでのお水しか使わないようにし、その残り湯も洗濯、掃除などに利用しています。

子どもの将来のためにも納得できない

小学4年生のお兄ちゃんは年頃なのか、お風呂には1人で入りたいと言うようになっていますが、休日だけという約束でいまだにガマンしてもらっています。食費も食べざかりの子どもたちなので、質より量で、安くなる夜に半額シールの商品を買いに行って、食費を削れるところまでけずっています。衣類も育ちざかりの子どもたちなので、去年、着られた服は、今年はもう着られない服が多く、年子なので着まわすこともできず、バザーなどに行き買うようにしています

夜、眠りにつくころ、「まだ削れるところはないかな」と思い悩んでしまうと、眠れない夜もあります。これから子どもたちには、どんどんお金がかかっていくのに、母子加算の廃止になれば、本当に子どもの将来のためにも納得できません。最低限の人並みの生活をさせたいと思わない母親なんているでしょうか。少子化問題を抱えている今、存在しているこの子たちを守っていけない国に将来があるのでしょうか。どうか母子加算の減額、児童扶養手当の減額をやめてください。「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」、そんな国にして下さい。(八尾市・30歳代・女性・母子3人世帯)

全大阪生活と健康を守る会連合会(以下、大生連)では毎年、命と暮らしに関わる制度の改善を要望し大阪府・市と交渉を行ってきています。生活保護基準の改善もその1つ。しかし近年、厚生労働省は老齢・母子加算の縮小・廃止し、2009年度からは保護基準そのものを引き下げようとしており、大生連ではこの交渉に際してアンケートで多数の保護利用者の声を集め、また交渉時には利用者自身が生の声を発言してきました。

この本はそうした生活保護利用者の生の声をまとめた本で、おそらくこのような声が表に出るのははじめてのことではないかと思われます。切々と書き込まれた声の数々・・・。日々の生活をくぐって語られる決して大きな声ではない一言一言、それこそまさに命の叫びであり、その無数のうめきを通して浮かび上がってくるのは恐ろしい日本の棄民政治の姿です。

●書名 この国に生まれてよかったか・・・生活保護利用者438人、命の叫び(仮題)

●編著者 全大阪生活と健康を守る会連合会

●A5判 200ページ、予価/1200円(税込)

●発売予定日 2008年1月初旬

●主な内容

①生活保護利用者438人は語る

②命の叫び(利用者、自ら語る)

③最近の生活保護、人権侵害事例

④さかのぼって支給させた!

⑤『生活保護/使いやすく自立しやすく』(朝日新聞社説)について

●お問合わせ、ご予約はこちらから

中央教育審議会が「学習内容の3割削減」廃止、授業時間増加などを打ち出し「学力」向上対策をまとめました。しかし、授業時間の増加や学習指導要領の見直しで本当に「学力」が向上するのでしょうか。大事なことは、いかにして子どもたちの知的好奇心を旺盛にし、やる気を起こさせるかです。そこでこの本では、子どもたちにどのようにして「やる気を引き出す子育て・教育」をしていくのかを考えてみます。

●書名 やる気を引き出す子育て・教育~教育改革「3法」への疑問から

●著者 田中 敏夫 1931年兵庫生まれ。「神戸作文の会」創設に参加、40年間の教師生活後現在、神戸子どもを守る会会長。2002年より「タンポポ親子クラブ」主宰、1993年国民平和行進で東京~広島間を通し行進90日間。著書多数。神戸市須磨区在住。

●四六判/216ページ、定価/1500円(税込)

●ISBN978-4-88900-848-7

●発売予定日 12月初旬

●主な内容(目次から)

第1章 勉強にばかり気をとられていると子どもの真の力を伸ばせない

第2章 子どもは自分の力が発揮できる場を求めている

第3章 実体験が子どもの心を育てる

第4章 〈勝ち組〉になる教育は〈競争主義的教育〉から引き継がれてきた

第5章 深刻さ増す「いじめ」・「虐待」

第6章 子どもの「やる気」を引き出すことの肝要さ

第7章 教育「改革」3法で、今後いっそうの困難が

第8章 教育基本法が「改正」された今こそ憲法を守る力を

●お問合わせ、ご予約はこちらから