前回「桜橋~神田川を下る旅~その19」に引き続き、今回は上流から数えて130番目の小石川橋~135番目の聖橋までの区間を採り上げたいと思います。

尚、撮影日は主に一年前の2020年3月末頃です…この始め方もそろそろ飽きたなぁ。(汗)

源流から数えて130番目の橋…「小石川橋」↗

橋名の由来は付近の旧地名との事、嘗ては「小石川」と呼ばれる川が流れていたそうです。

上流から数えて117番目の江戸川橋から、ずーーーっと頭上に被さってた首都高速5号池袋線と、漸くここで縁が切れます。

いや~すっっきりしたぁ~~~!!

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、小石川橋上より上流側を向いた風景…川の右側で口を開けてるのは、水道橋分水路の吐口です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、小石川橋上より下流側を向いた風景…前の船は、千代田区・文京区・台東区の不燃ゴミを収集する船です。

船着き場が在る場所は「千代田区清掃事務所三崎町中継所」と呼ばれ、集めた不燃ゴミを「中央防波堤外側埋立処分場」へ水路を使い運ぶのだそうです。

水運を選ぶ理由は、陸からトラックで運ぶより、CO2排出量を抑えられるからとの事、エコな精神素晴らしい。

下流側の写真を見ると、右折する流れが確認出来るでしょう?…ここは神田川の分流、「日本橋川」の起点です。

神田川より分岐した日本橋川は、日本橋・江戸橋等を通過した後、永代橋付近で隅田川と合流します。

更にこの辺り、江戸時代には「小石川門」が在ったとの事で、案内看板が立ってました。(立っているのは上流側)

「小石川門跡…江戸城外郭門の一つである小石川門は、1636(寛永13)年、岡山藩(現在の岡山県)藩主、池田光政によって築造されました。

明治維新後、枡形石垣は1872(明治5)年に取り壊され、その石材を利用して1877(明治10)年に日本橋川下流の常盤橋の石橋が建造されました。

江戸時代の橋は門と共に架けられ、城門撤去と共に木橋が架け直されました。

1895(明治28)年に甲武鉄道飯田町駅が近くに出来ると、橋も修繕されました。

この橋は関東大震災で被災し、1927(昭和2)年に鋼橋に架け替えられましたが、老朽化の為2012(平成24)年に改修されました。」(←案内看板より抜粋)

…明治政府は江戸幕府に関わる建物一切合切取り壊してしまったからな~、残してれば今頃貴重な文化財になってたものを勿体無い。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真が日本橋川の起点、その後ろには総武線・中央線の鉄橋が架かってます。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、日本橋川の最初に架かる「三崎橋」を、神田川の上流向いて撮影したものです。

三崎橋と小石川橋は、上から観ると直角になるような位置に架かっています。

↑源流から数えて131番目の橋…「後楽橋」

旧「後楽園球場&遊園地」こと現「東京ドームシティ」前に架かる橋。

しかし橋名の由来は球場でも遊園地でもなく、前回紹介した「小石川後楽園」の方です。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、後楽橋上より上流側を向いた風景…前方見える船は、上で紹介したゴミ収集船です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、後楽橋上より下流側を向いた風景…目の前に架かる橋は次に紹介する後楽園ブリッジ、写真で判る通り後楽橋とは極近い距離間で架かります。

↑源流から数えて132番目の橋…「後楽園ブリッジ」

東京ドームシティの施設橋で、JR「水道橋」駅西口と東京ドームシティを繋ぐ目的から架けられた物です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、東京ドームシティに背を向け、後楽園ブリッジ上から見たJR「水道橋」駅西口。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、後楽園ブリッジ上より上流側を向いた風景…隣に架かる後楽橋の後方に見えるのは首都高速道。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、後楽園ブリッジ上より下流側を向いた風景…枝垂桜が1本だけ咲いてました。

車両も渡る後楽橋とは違い、後楽園ブリッジは歩行者専用、信号を待たずに東京ドームシティへ行けるのが有難い。

だから東京ドームを目指す歩行者の大半は、こちらの方の橋を渡ります。

☆後楽園ブリッジ~水道橋間(JR水道橋駅裏)に在る立ち寄りスポット…「三崎稲荷神社」

JR「水道橋」駅東口側、駅舎の裏にひっそり佇んでる神社です。

御祭神が須佐之男神始め日本神話に登場する神々な事を考えると、かなり古くから祀られていたのでしょう。

江戸時代は「清めの稲荷」と呼ばれ、参勤交代で訪れた諸大名が、旅の安全を祈願して行き帰りに参拝したとの由来から、現在まで旅行客に信仰されてるそうです。

面白いなと思ったのが、PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)写真の「百度石」。

古い慣習として知られる「お百度踏み」に纏わる石なのだそう。

「古来より度重ねて祈る事により、願い事の成就を祈る信仰が在りました。

参詣の往復の起点として参道の入口に立てられた物です。

本来は百日間に渡り参詣するもので、『百日詣』と云われてましたが、今日では一日で百度参詣する意味に変わりました。

その際、数を間違えないよう、予めこより箸を百用意して、祈願する度に置いてくのが一般的な参詣方法です。」(←境内の案内書きより)

百日もちんたら詣でられるか!しんどいのは一日で御免だぜ!!――そんな江戸っ子の短気な性分から、一日で百度詣でる形式に変わったに違いない。(笑)

↑源流から数えて133番目の橋…「水道橋」

ここまで来ると川幅がかなり広がる。

JR「水道橋」駅東口方面に架かり、橋上で白山通りと外堀通りが交差する為、車も人も往来が活発です。

凝った親柱のデザインから、特別な橋である事を察せるかと…実はこの橋の付近で、江戸時代に神田川の上に懸けられた、神田上水の水を渡す為の水道橋跡が発見されたのだそう。

「神田上水懸樋(かんだじょうすいかけひ)」と呼ばれ、木や石で造られてたとか…木製の水道橋ってのが、当時腕の良い大工が揃ってた江戸の町らしいなと感じた。

そんな水道の歴史的発見から、この橋は「水道橋」と名付けられたそうな。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、水道橋上より上流側を向いた風景…右側、水路の切れ込みと共に階段が在るの確認出来るでしょうか?

江戸時代、ここは「小石川大下水」なる下水道の出口になってたそうで、現在は災害時用の船着場として整備されてるんだとか。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、水道橋上より下流側を向いた風景…橋の欄干には神田上水懸樋のイメージ絵がデザインとして組み込まれています。

明らかにスマホで撮った写真と解りますね——済みません、今回の写真の一部は、今年の春に撮影しました。(汗)

それはさて置き、水道橋下流側下には「お茶の水分水路呑口」が在るのですが、撮影し忘れました。(汗)

ここから下流方面、川沿いに歩ける道が無くなり、川に近付いての撮影が難しくなります。

☆水道橋側の立ち寄りスポット…「お茶の水分水路の事業記念碑」と「神田上水懸樋跡の碑」

水道橋の下流側は川沿いに公園が造られていて、神田川に纏わる記念碑が2つ、点々と鎮座しています。

↑こちらが「お茶の水分水路の事業記念碑」、隣には神田川分水路の案内図が在ります。

↑少し坂を登った所に「神田上水懸樋跡の碑」、対岸を中央・総武線が走り、良い撮影スポットになってます。

撮影スポットと言えば、水道橋から次のお茶の水橋間は結構な登り坂で、歩く毎に見晴らしが良くなっていきます。

坂の頂上から川を見下ろしての眺めは、さながら「谷」の様です。

春は坂道に沿って桜が咲き、更なる絶景が広がります。(写真は2018、2019年の記事をご参照ください;)

上流から歩いた場合、神田川沿いに続く桜並木は、この坂道でラスト、ここが第六にして最後のお花見コースです。

☆水道橋~お茶の水橋間の立ち寄りスポット…「御茶ノ水坂」

水道橋から順天堂医院が建つ辺りまで続く坂に付けられた地名です。

「この神田川の外堀工事は元和年間(1615ー1626)に行われた。

それ以前に、ここに在った高林寺(現向丘二丁目)の境内に湧き水が在り、『お茶の水』として将軍に献上した事から、『お茶の水』の地名が起こった。

『御府内備考』によれば『御茶之水』は『聖堂の西に在り、この井名水にして御茶の水に召し上げられしと…』とある。

この坂は神田川(仙台堀)に沿って、お茶の水の上の坂で『お茶の水坂』と言う。

坂の下の神田川に、嘗て神田上水の大樋(水道橋)が懸けられていたが、明治34(1901)年に取り外された。」(←案内書きより抜粋)

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、御茶ノ水坂の上より上流側を向いて撮った神田川——まるで谷を流れる川の如き眺めでしょう?

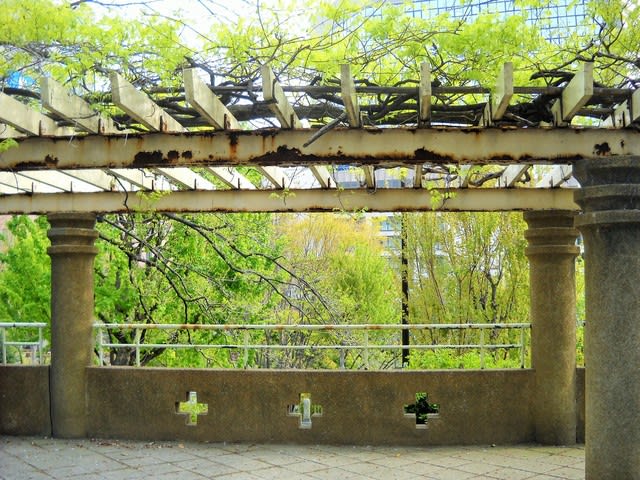

☆水道橋~お茶の水橋間の立ち寄りスポット…文京区立「元町公園」

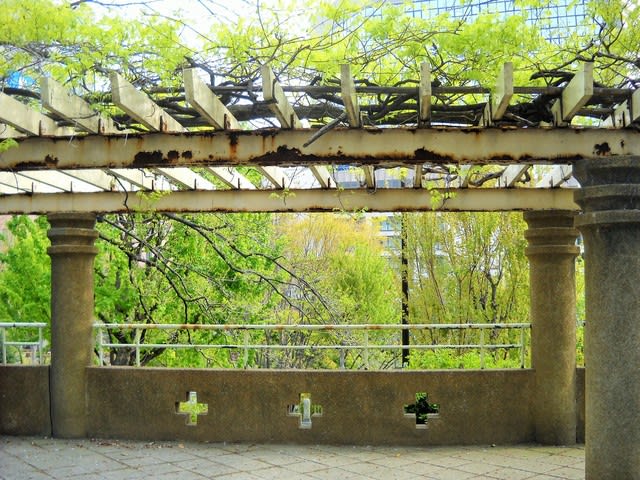

御茶ノ水坂を歩いてる途中、道路向うにイタリア・ルネサンス様式の公園が在り、気になったので寄ってみました。

HPによると、大正12年に発生した関東大震災を機に、震災からの復興のシンボルとして造られた公園の1つらしい。

都内にはこの様な震災復興公園が合わせて55箇所在るんだそうな。

訪れた頃は八重桜が満開でした。

ちなみに先に紹介した「御茶ノ水坂」についての案内看板は、この公園前に立っています。

↑源流から数えて134番目の橋…「お茶の水橋」

JR「御茶ノ水」駅前に架かる大きな橋です。

その後ろに堂々と構えるビルは「東京医科歯科大学医学部附属病院」…左には「順天堂大学医学部附属順天堂医院」も建っています。

この2トップ大学病院を中心に、周辺には医療関係の企業、更には学校の施設が集中しており、アカデミックな雰囲気を醸しております。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、お茶の水橋上より上流側を向いた風景。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、お茶の水橋上より下流側を向いた風景…現在JR「御茶ノ水」駅が工事中につき、下流部周辺はこの有り様、美しい橋脚で知られる聖橋も望めません。

予定では来年完成予定だとか…でも元は2020年3月末に完成予定って話だったし、また延長する可能性も考えられる。(汗)

☆お茶の水橋側の立ち寄りスポット…「順天堂大学医学部附属順天堂医院」

名前を聞いた事が無い人は国内で少ないだろう、有名な大学病院。

上流から歩いて来た場合、「お茶の水橋」に差し掛かる手前、先に紹介した元町公園の次に出合います。

広大な敷地と大きな建物に圧倒され見逃しがちですが、病院前の一角には「濟生學舎(さいせいがくしゃ)発祥の地」の碑がひっそりと在ります。(PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真)

「明治9(1876)年4月9日に、本郷元町一丁目66番地に長谷川泰(1842ー1912)によって『濟生學舎』が開校された。

長谷川泰は佐倉順天堂2代目堂主・佐藤尚中に学び、ついで西洋医学所頭取・松本良順に学んだ。

佐藤尚中が順天堂より大学東校(東大医学部の前身)の初代校長(大学大博士)として赴任した際、小助教として佐藤尚中を支えた。

後に校長心得となるが、明治8年、長崎医学校校長に赴任するも、3ヵ月後に長崎医学校が廃止となり帰京した。

佐藤尚中の座右の銘『濟生(広く民の病苦を済う』の志を継いで、医術開業試験の受験教育を目指す学徒の為に佐藤尚中の支援を受け『濟生學舎』を創設した。

ここに全国から多数の医師志望者が集まり、その多くが隣接する順天堂で通学生となって臨床教育を受けた。

明治12年冬、火災により濟生學舎の校舎を焼失し、この地の一角に移転。

その後、発展した濟生學舎は明治15年に湯島四丁目8番地(現在のガーデンパレスの地)に移り、本格的な校舎を建設し、明治19年に薬学部、附属蘇門病院を付設して『東京医学専門学校』と称した。

濟生學舎は隆盛の一途を辿ったが、明治36(1903)年8月31日、長谷川泰は廃校を告知して28年間の歴史を閉じた。

その間、21,000人余の学生が学び、9,600人余の医師を輩出した。

濟生學舎が我が国の近代医学黎明期の医学教育、地域医療に果たした役割は極めて大きなものであった。」

…成る程、嘗てここに在った「濟生學舎」の志の下、御茶ノ水に医学教育施設が集まった訳だ。

↑順天堂大学医学部、本郷キャンパス正面入口前の校舎、「順天堂大学10号館」。

貴族の館の様な外観だが、差し詰めここは現代の濟生學舎と言えるだろうか?

☆お茶の水橋側の立ち寄りスポット…「東京医科歯科大学医学部附属病院」

御茶ノ水を代表するもう1つの大病院。

日夜新型コロナ患者の治療に追われてるとのニュースで、名前を聞いた事有る人は多いでしょう。

一方の順天堂大病院の方は、比較的最近まで、患者受け入れを断ってたらしい…当時、両医院間の温度差凄かったろうな~と想像。

ばったり昼休憩中に外で出くわした時は、大きな声で陰口言い合ってたんじゃあ?――などと下種な勘繰り。(笑)

それはさて置き、御茶ノ水と言えば、有名な老舗レストランが在る。

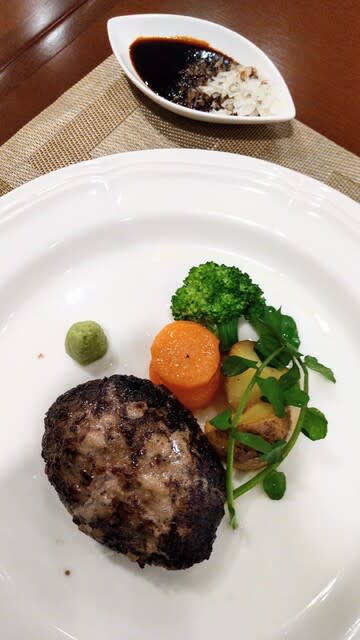

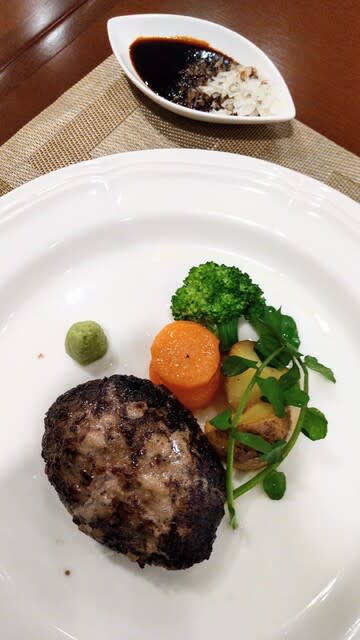

「元祖レイズンウィッチ」の店と言えば、昭和生まれの東京人は「ああ!」と頷く事でしょう。

☆お茶の水橋~聖橋側の立ち寄りスポット…「御茶ノ水 小川軒」

お茶の水橋が架かる外堀通りより坂を登り、本郷通りを神田明神&湯島聖堂へ向かう途中に建つ、懐かしの昭和の洋食が頂ける老舗レストラン。

現在は新型コロナの影響により、1階のカフェのみ営業で、しかも日曜はお休み、平日も16時台には閉めちゃうらしいですが、営業続けています。

↑カジュアルな雰囲気の1階カフェ、「元祖レイズンウィッチ」はこちらで販売しとります。

カスタードプリンが懐かしい味で美味しかった。

如何にも手作り焼きプリンって感じ、焦がしカラメルの甘苦さも堪らない。

↑こちらは地下階のレストランで頂いたランチコース…本来はこちらがメインなのですが、新型コロナ流行の影響で止む無く以下略。

御爺ちゃん2人が丁寧な手仕事で作り上げる洋食といった感じ、ソースに到るまで手作りで、料理人の真心が伝わりました。

刻み玉葱入り醤油ベースのソース、とっても美味しかったです。

自分は御飯を注文したので知らないけど、パンを選んだ友人曰く、パンもドイツ風にしっかりした噛み応えで、非常に美味しかったらしい。

サラダにポタージュスープにメインのハンバーグにデザートのオレンジババロア、どれもこれもメッチャ美味しかった!!

コロナ禍が収束したらまた行きたい。

何気に食器がお洒落で、聞いたらジノリを使ってるとの事。

御茶ノ水で長らく愛されてる訳が理解出来ます。

↑そしてこちらが噂の「御茶ノ水小川軒レイズンウイッチ」。

洋酒に漬け込んだレイズンを、店の自慢のクリームと共に、サクサクのサブレ―クッキーで挟んだ洋菓子。

前に食べたのはアーモンドスライスが載ってなかった事が気になり、ネットで調べてみたらこんな記事がヒットしました。

代官山・目黒・御茶ノ水に在る小川軒は、実の3兄弟が各々営業しており、店独自のレイズンウイッチを製造しているらしい。

だから使う素材が違ってて、味が微妙に違うのですねー。

ちなみに鎌倉に在る小川軒は、3兄弟の遠い親戚が営業してるそうです。

↑こちらは以前、高島屋デパートで購入したレストラン代官山小川軒のレイズンウイッチ、アーモンドスライスが載ってないのに注目。

ちなみに六花亭のマルセイバターサンドを始め、そっくりなお菓子が全国津々浦々に在りますが、あれらはぶっちゃけパクリです。

マルセイバターサンド製造開始時の六花亭の社長曰く、「うちならもっと美味しいお菓子に作れる!!」と正々堂々豪語したとのエピソードを何処ぞで読んだ覚えが(笑)…好みは人それぞれでしょうが、私は小川軒の元祖レイズンウイッチの方が、洋酒の風味が効いてて好きです。

しかし見た目そっくりな菓子なのに、材料が少し違うだけで製造を許されるとは、特許権なんて有って無い様なものと思わなくもない。

↑源流から数えて135番目の橋…「聖橋」

上流から歩いて来た場合、文京区と千代田区間に架かる橋としては、最後に当たる橋になります。

紹介し忘れてましたが(汗)、128番目の船河原橋~聖橋までは、文京区と千代田区間に架かってます。

(上流から歩いた場合)橋の左手には神田明神と湯島聖堂、右手にはニコライ堂(東京復活大聖堂)と、周辺には和中洋の宗教建築が建ち並びます。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、聖橋上より上流側を向いた風景…しかし去年春に訪れた時は、残念ながら工事により、橋からの眺めは望めませんでした。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、聖橋上より下流側を向いた風景…こちらからも辛うじて湯島聖堂の屋根が観えるのみ。(悔)

工事中でなきゃ、中央線と総武線と丸ノ内線が行き交う点で、鉄道ファン的にも絶好の撮影スポット——詳しくは2018、2019年の記事を御覧ください。(汗)

併せて、史跡「湯島聖堂」について書いた2019年に上げた記事もご覧ください。

神田川に架かる橋の中で最も美しいと謳われる、白いアーチ橋「聖橋」の外観すら、未だ完全には観た事無いんですよね~自分。

一刻も早く工事が終わる事を祈ってます。

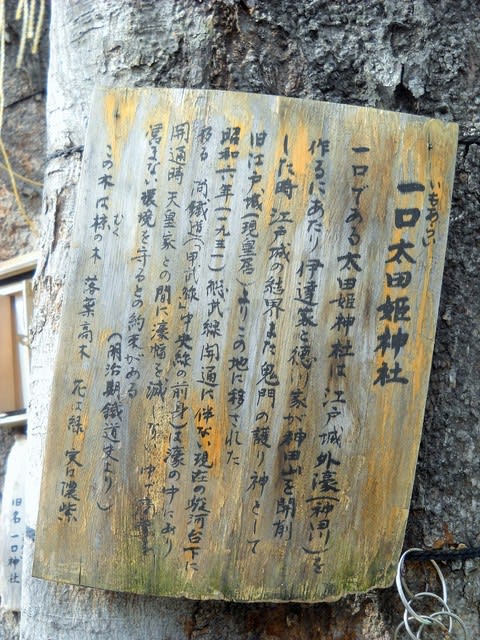

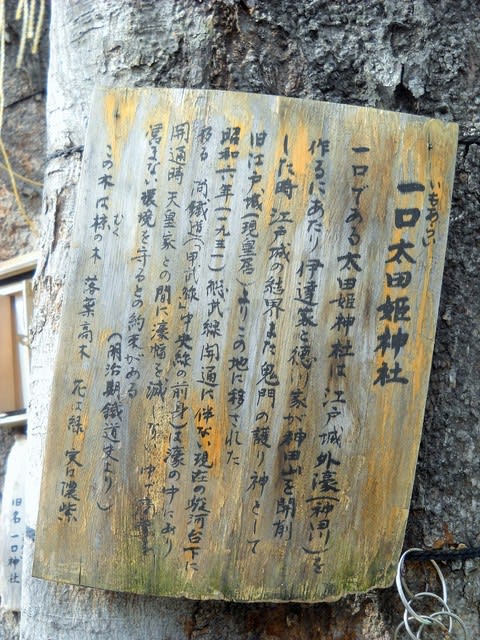

☆聖橋側の立ち寄りスポット…「一口太田姫神社元宮」

上流から歩いて来た場合、橋の右手に一本の大樹が立ってるのが見えます。

JR御茶ノ水駅と地下鉄新御茶ノ水駅に挟まれた交差点の角、淡路坂の手前です。

嘗てはここに稲荷神社が建っていたとの事、現在は境内に立っていた御神木だけが跡地に残されています。

尚、現在の社は駿河台の方に移転致しました。

「一口(いもあらい)である太田姫神社は江戸城外濠(神田川)を作るにあたり伊達家と徳川家が神田山を開削した時、江戸城の結界また鬼門の護り神として旧江戸城(現皇居)よりこの地に移された。

昭和6(1931)年、総武線開通に伴い、現在の駿河台下に移る。

尚、鐡道(『甲武線』中央線の前身)は濠の中に在り、開通時、天皇家との間に濠幅を減じない、中で商業を営まない、環境を守るとの約束が有る。(明治期鐡道史より)

この木は椋(むく)の樹、落葉高木、花は緑、実は濃紫」(←御神木の案内書きより)

室町時代、重い天然痘を患った太田道灌の娘が、京都の一口神社に祈願すると快癒したとの謂れから、病気平癒の御利益有な事で知られています。

今こそ求められる御利益!!――そんな時代の空気を読んだ様に、御神木に風邪咳封じの御守りが吊り下がってました。(笑)

☆聖橋~昌平橋側の立ち寄りスポット…「江戸総鎮守 神田明神」

御存じ、今も昔も江戸庶民から絶大な人気を集める神社。

以前も訪ねたのですが、桜の名所という事で、この年も訪ねました。

☆神田明神側の立ち寄りスポット…甘酒屋「三河屋綾部商店」

参拝前に訪ねた老舗の甘酒屋。

大鳥居を潜り抜けた先、隨神門の手前に建っています。

大鳥居横の「天野屋」さんの方が、時代がかってる外観から老舗っぽく見えますが、実はこちらの三河屋さんの方が古く、昔は宮内庁御用達にも選ばれた実績を持ってるんだとか。

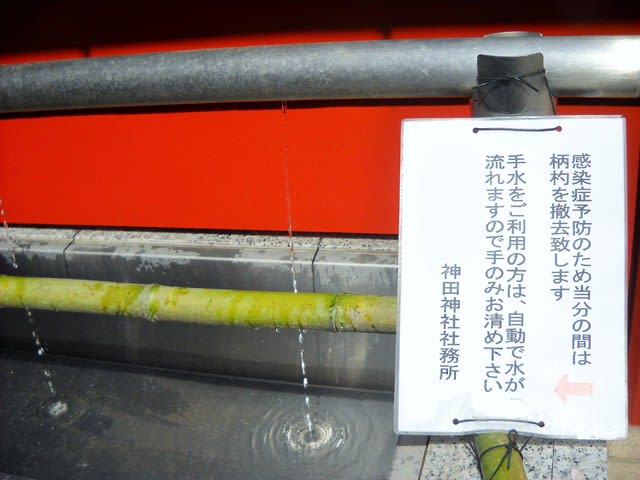

…済みません、自分も見掛けで判断して、前回は天野屋さんの方に寄りました。(汗)

↑そういう反省から、今回はこちらに寄って、甘酒を頂きました。

天野屋さんも美味しかったけど、こちらの甘酒も優しい甘さで美味しいです。

サービス的には三河屋さんの方が上に感じました。

はっきり言って店の外観で損しています、何でビルにしちゃったんでしょうかね~?

テイクアウト用に、濃縮甘酒の他、酒まんじゅう等を売っていて、川下りの途中でなきゃ買いたかったです。

↓寄り道済ませた所で、神田明神に参拝…普通、参拝後に寄り道だろうに、罰当たりお許し頂きたい。(汗)

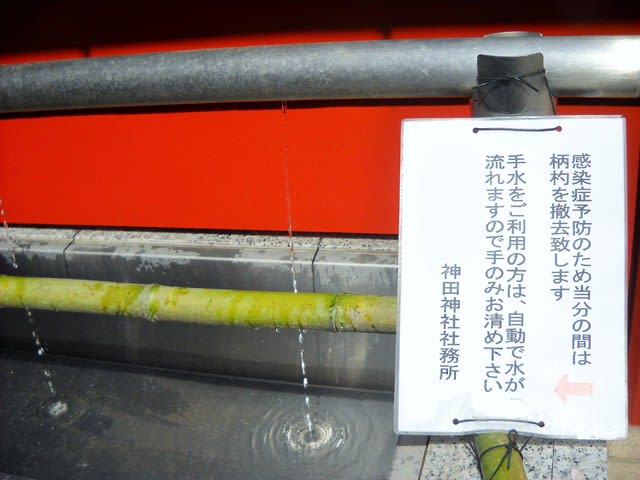

↑感染症予防対策と言う事で、柄杓は撤去されてました。

何処の神社も今は手水が使えず、場所を持て余した結果、起こったのが花手水ブームだそうで…災いを転じて福と為す良いアイディアだと思う。

↑御祭神は大黒様、戎様、将門様の他、銭形平次も祀られ、碑が建てられています。

寛永通宝をデザインした碑が洒落てる、隣には平次の子分の八五郎の碑も建てられてたり。

何でも御座れのノリの良さが、江戸っ子に長年愛されてる理由でしょうなぁ。

☆神田明神裏の立ち寄りスポット…「宮本公園」

神社を何度も訪ねていながら、去年初めて気が付いたのですが(汗)、神社の裏手から径続きで、公園に入れる様になってます。

普通の児童公園なのですが、一角に古民家が在って、目を惹きます。

↑宮本公園内、遠藤家旧店舗(→http://chiyoda.main.jp/seisiga/kobetsu/endokekt.html)

「千代田区有形文化財指定の『遠藤家旧店舗・住宅主屋』は、昭和2(1927)年に日本橋川沿いの神田区鎌倉町(現在の千代田区内神田一丁目)に材木商の遠藤達蔵氏によって建造された古民家です。

江戸時代から引き継がれた商家の建築様式により、屋久杉や秋田杉などの銘木や良材を使い、『江戸黒』と呼ばれた黒漆喰の外壁や新しい銅板などの建築材料を取り入れて建築されました。

昭和48(1973)年に府中市に移築・保存されていましたが、平成21(2009)年に千代田区外神田二丁目16番地先の宮本公園内に帰ってきました。」(←紹介サイトの案内文引用)

見ての通り、絵になる建物…こんな古民家が、神社裏の公園に残ってたんですね~。

また、神田明神側の看板には、旧地名の案内が記載されていました。

「旧湯島(昭和40年までの町名)…『和名抄』に、武蔵国豊島郡湯島郷とあり、また由之万(ゆしま)ともある。

また、『北国紀行』に由井島とある。

『文政町方書上』には、湯島の名称はむかし温泉が湧いたからとあるが、これは疑問である。

不忍池は海であったから、湯島は島の様であった事は考えられる。

旧湯島1丁目から6丁目までは、中山道の御堂筋として古くから開けた古町である。

古町(こちょう)とは寛永年間(1624~1644)までに開けた町で、新年には将軍に目通り等の特典が与えられた。

旧2丁目には湯島聖堂(現存)、隣の旧3丁目には昌平黌(昌平坂学問所)が在った。

明治になると、師範学校、高等師範学校が置かれ、ここは近代教育の発祥の地となった。」

…歴史深い町、御茶ノ水には見所いっぱい、全て観て廻るとなると時間を取られますが、散歩するには大変楽しい場所です。

【続】

尚、撮影日は主に一年前の2020年3月末頃です…この始め方もそろそろ飽きたなぁ。(汗)

源流から数えて130番目の橋…「小石川橋」↗

橋名の由来は付近の旧地名との事、嘗ては「小石川」と呼ばれる川が流れていたそうです。

上流から数えて117番目の江戸川橋から、ずーーーっと頭上に被さってた首都高速5号池袋線と、漸くここで縁が切れます。

いや~すっっきりしたぁ~~~!!

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、小石川橋上より上流側を向いた風景…川の右側で口を開けてるのは、水道橋分水路の吐口です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、小石川橋上より下流側を向いた風景…前の船は、千代田区・文京区・台東区の不燃ゴミを収集する船です。

船着き場が在る場所は「千代田区清掃事務所三崎町中継所」と呼ばれ、集めた不燃ゴミを「中央防波堤外側埋立処分場」へ水路を使い運ぶのだそうです。

水運を選ぶ理由は、陸からトラックで運ぶより、CO2排出量を抑えられるからとの事、エコな精神素晴らしい。

下流側の写真を見ると、右折する流れが確認出来るでしょう?…ここは神田川の分流、「日本橋川」の起点です。

神田川より分岐した日本橋川は、日本橋・江戸橋等を通過した後、永代橋付近で隅田川と合流します。

更にこの辺り、江戸時代には「小石川門」が在ったとの事で、案内看板が立ってました。(立っているのは上流側)

「小石川門跡…江戸城外郭門の一つである小石川門は、1636(寛永13)年、岡山藩(現在の岡山県)藩主、池田光政によって築造されました。

明治維新後、枡形石垣は1872(明治5)年に取り壊され、その石材を利用して1877(明治10)年に日本橋川下流の常盤橋の石橋が建造されました。

江戸時代の橋は門と共に架けられ、城門撤去と共に木橋が架け直されました。

1895(明治28)年に甲武鉄道飯田町駅が近くに出来ると、橋も修繕されました。

この橋は関東大震災で被災し、1927(昭和2)年に鋼橋に架け替えられましたが、老朽化の為2012(平成24)年に改修されました。」(←案内看板より抜粋)

…明治政府は江戸幕府に関わる建物一切合切取り壊してしまったからな~、残してれば今頃貴重な文化財になってたものを勿体無い。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真が日本橋川の起点、その後ろには総武線・中央線の鉄橋が架かってます。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、日本橋川の最初に架かる「三崎橋」を、神田川の上流向いて撮影したものです。

三崎橋と小石川橋は、上から観ると直角になるような位置に架かっています。

↑源流から数えて131番目の橋…「後楽橋」

旧「後楽園球場&遊園地」こと現「東京ドームシティ」前に架かる橋。

しかし橋名の由来は球場でも遊園地でもなく、前回紹介した「小石川後楽園」の方です。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、後楽橋上より上流側を向いた風景…前方見える船は、上で紹介したゴミ収集船です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、後楽橋上より下流側を向いた風景…目の前に架かる橋は次に紹介する後楽園ブリッジ、写真で判る通り後楽橋とは極近い距離間で架かります。

↑源流から数えて132番目の橋…「後楽園ブリッジ」

東京ドームシティの施設橋で、JR「水道橋」駅西口と東京ドームシティを繋ぐ目的から架けられた物です。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、東京ドームシティに背を向け、後楽園ブリッジ上から見たJR「水道橋」駅西口。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、後楽園ブリッジ上より上流側を向いた風景…隣に架かる後楽橋の後方に見えるのは首都高速道。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、後楽園ブリッジ上より下流側を向いた風景…枝垂桜が1本だけ咲いてました。

車両も渡る後楽橋とは違い、後楽園ブリッジは歩行者専用、信号を待たずに東京ドームシティへ行けるのが有難い。

だから東京ドームを目指す歩行者の大半は、こちらの方の橋を渡ります。

☆後楽園ブリッジ~水道橋間(JR水道橋駅裏)に在る立ち寄りスポット…「三崎稲荷神社」

JR「水道橋」駅東口側、駅舎の裏にひっそり佇んでる神社です。

御祭神が須佐之男神始め日本神話に登場する神々な事を考えると、かなり古くから祀られていたのでしょう。

江戸時代は「清めの稲荷」と呼ばれ、参勤交代で訪れた諸大名が、旅の安全を祈願して行き帰りに参拝したとの由来から、現在まで旅行客に信仰されてるそうです。

面白いなと思ったのが、PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)写真の「百度石」。

古い慣習として知られる「お百度踏み」に纏わる石なのだそう。

「古来より度重ねて祈る事により、願い事の成就を祈る信仰が在りました。

参詣の往復の起点として参道の入口に立てられた物です。

本来は百日間に渡り参詣するもので、『百日詣』と云われてましたが、今日では一日で百度参詣する意味に変わりました。

その際、数を間違えないよう、予めこより箸を百用意して、祈願する度に置いてくのが一般的な参詣方法です。」(←境内の案内書きより)

百日もちんたら詣でられるか!しんどいのは一日で御免だぜ!!――そんな江戸っ子の短気な性分から、一日で百度詣でる形式に変わったに違いない。(笑)

↑源流から数えて133番目の橋…「水道橋」

ここまで来ると川幅がかなり広がる。

JR「水道橋」駅東口方面に架かり、橋上で白山通りと外堀通りが交差する為、車も人も往来が活発です。

凝った親柱のデザインから、特別な橋である事を察せるかと…実はこの橋の付近で、江戸時代に神田川の上に懸けられた、神田上水の水を渡す為の水道橋跡が発見されたのだそう。

「神田上水懸樋(かんだじょうすいかけひ)」と呼ばれ、木や石で造られてたとか…木製の水道橋ってのが、当時腕の良い大工が揃ってた江戸の町らしいなと感じた。

そんな水道の歴史的発見から、この橋は「水道橋」と名付けられたそうな。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、水道橋上より上流側を向いた風景…右側、水路の切れ込みと共に階段が在るの確認出来るでしょうか?

江戸時代、ここは「小石川大下水」なる下水道の出口になってたそうで、現在は災害時用の船着場として整備されてるんだとか。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、水道橋上より下流側を向いた風景…橋の欄干には神田上水懸樋のイメージ絵がデザインとして組み込まれています。

明らかにスマホで撮った写真と解りますね——済みません、今回の写真の一部は、今年の春に撮影しました。(汗)

それはさて置き、水道橋下流側下には「お茶の水分水路呑口」が在るのですが、撮影し忘れました。(汗)

ここから下流方面、川沿いに歩ける道が無くなり、川に近付いての撮影が難しくなります。

☆水道橋側の立ち寄りスポット…「お茶の水分水路の事業記念碑」と「神田上水懸樋跡の碑」

水道橋の下流側は川沿いに公園が造られていて、神田川に纏わる記念碑が2つ、点々と鎮座しています。

↑こちらが「お茶の水分水路の事業記念碑」、隣には神田川分水路の案内図が在ります。

↑少し坂を登った所に「神田上水懸樋跡の碑」、対岸を中央・総武線が走り、良い撮影スポットになってます。

撮影スポットと言えば、水道橋から次のお茶の水橋間は結構な登り坂で、歩く毎に見晴らしが良くなっていきます。

坂の頂上から川を見下ろしての眺めは、さながら「谷」の様です。

春は坂道に沿って桜が咲き、更なる絶景が広がります。(写真は2018、2019年の記事をご参照ください;)

上流から歩いた場合、神田川沿いに続く桜並木は、この坂道でラスト、ここが第六にして最後のお花見コースです。

☆水道橋~お茶の水橋間の立ち寄りスポット…「御茶ノ水坂」

水道橋から順天堂医院が建つ辺りまで続く坂に付けられた地名です。

「この神田川の外堀工事は元和年間(1615ー1626)に行われた。

それ以前に、ここに在った高林寺(現向丘二丁目)の境内に湧き水が在り、『お茶の水』として将軍に献上した事から、『お茶の水』の地名が起こった。

『御府内備考』によれば『御茶之水』は『聖堂の西に在り、この井名水にして御茶の水に召し上げられしと…』とある。

この坂は神田川(仙台堀)に沿って、お茶の水の上の坂で『お茶の水坂』と言う。

坂の下の神田川に、嘗て神田上水の大樋(水道橋)が懸けられていたが、明治34(1901)年に取り外された。」(←案内書きより抜粋)

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、御茶ノ水坂の上より上流側を向いて撮った神田川——まるで谷を流れる川の如き眺めでしょう?

☆水道橋~お茶の水橋間の立ち寄りスポット…文京区立「元町公園」

御茶ノ水坂を歩いてる途中、道路向うにイタリア・ルネサンス様式の公園が在り、気になったので寄ってみました。

HPによると、大正12年に発生した関東大震災を機に、震災からの復興のシンボルとして造られた公園の1つらしい。

都内にはこの様な震災復興公園が合わせて55箇所在るんだそうな。

訪れた頃は八重桜が満開でした。

ちなみに先に紹介した「御茶ノ水坂」についての案内看板は、この公園前に立っています。

↑源流から数えて134番目の橋…「お茶の水橋」

JR「御茶ノ水」駅前に架かる大きな橋です。

その後ろに堂々と構えるビルは「東京医科歯科大学医学部附属病院」…左には「順天堂大学医学部附属順天堂医院」も建っています。

この2トップ大学病院を中心に、周辺には医療関係の企業、更には学校の施設が集中しており、アカデミックな雰囲気を醸しております。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、お茶の水橋上より上流側を向いた風景。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、お茶の水橋上より下流側を向いた風景…現在JR「御茶ノ水」駅が工事中につき、下流部周辺はこの有り様、美しい橋脚で知られる聖橋も望めません。

予定では来年完成予定だとか…でも元は2020年3月末に完成予定って話だったし、また延長する可能性も考えられる。(汗)

☆お茶の水橋側の立ち寄りスポット…「順天堂大学医学部附属順天堂医院」

名前を聞いた事が無い人は国内で少ないだろう、有名な大学病院。

上流から歩いて来た場合、「お茶の水橋」に差し掛かる手前、先に紹介した元町公園の次に出合います。

広大な敷地と大きな建物に圧倒され見逃しがちですが、病院前の一角には「濟生學舎(さいせいがくしゃ)発祥の地」の碑がひっそりと在ります。(PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真)

「明治9(1876)年4月9日に、本郷元町一丁目66番地に長谷川泰(1842ー1912)によって『濟生學舎』が開校された。

長谷川泰は佐倉順天堂2代目堂主・佐藤尚中に学び、ついで西洋医学所頭取・松本良順に学んだ。

佐藤尚中が順天堂より大学東校(東大医学部の前身)の初代校長(大学大博士)として赴任した際、小助教として佐藤尚中を支えた。

後に校長心得となるが、明治8年、長崎医学校校長に赴任するも、3ヵ月後に長崎医学校が廃止となり帰京した。

佐藤尚中の座右の銘『濟生(広く民の病苦を済う』の志を継いで、医術開業試験の受験教育を目指す学徒の為に佐藤尚中の支援を受け『濟生學舎』を創設した。

ここに全国から多数の医師志望者が集まり、その多くが隣接する順天堂で通学生となって臨床教育を受けた。

明治12年冬、火災により濟生學舎の校舎を焼失し、この地の一角に移転。

その後、発展した濟生學舎は明治15年に湯島四丁目8番地(現在のガーデンパレスの地)に移り、本格的な校舎を建設し、明治19年に薬学部、附属蘇門病院を付設して『東京医学専門学校』と称した。

濟生學舎は隆盛の一途を辿ったが、明治36(1903)年8月31日、長谷川泰は廃校を告知して28年間の歴史を閉じた。

その間、21,000人余の学生が学び、9,600人余の医師を輩出した。

濟生學舎が我が国の近代医学黎明期の医学教育、地域医療に果たした役割は極めて大きなものであった。」

…成る程、嘗てここに在った「濟生學舎」の志の下、御茶ノ水に医学教育施設が集まった訳だ。

↑順天堂大学医学部、本郷キャンパス正面入口前の校舎、「順天堂大学10号館」。

貴族の館の様な外観だが、差し詰めここは現代の濟生學舎と言えるだろうか?

☆お茶の水橋側の立ち寄りスポット…「東京医科歯科大学医学部附属病院」

御茶ノ水を代表するもう1つの大病院。

日夜新型コロナ患者の治療に追われてるとのニュースで、名前を聞いた事有る人は多いでしょう。

一方の順天堂大病院の方は、比較的最近まで、患者受け入れを断ってたらしい…当時、両医院間の温度差凄かったろうな~と想像。

ばったり昼休憩中に外で出くわした時は、大きな声で陰口言い合ってたんじゃあ?――などと下種な勘繰り。(笑)

それはさて置き、御茶ノ水と言えば、有名な老舗レストランが在る。

「元祖レイズンウィッチ」の店と言えば、昭和生まれの東京人は「ああ!」と頷く事でしょう。

☆お茶の水橋~聖橋側の立ち寄りスポット…「御茶ノ水 小川軒」

お茶の水橋が架かる外堀通りより坂を登り、本郷通りを神田明神&湯島聖堂へ向かう途中に建つ、懐かしの昭和の洋食が頂ける老舗レストラン。

現在は新型コロナの影響により、1階のカフェのみ営業で、しかも日曜はお休み、平日も16時台には閉めちゃうらしいですが、営業続けています。

↑カジュアルな雰囲気の1階カフェ、「元祖レイズンウィッチ」はこちらで販売しとります。

カスタードプリンが懐かしい味で美味しかった。

如何にも手作り焼きプリンって感じ、焦がしカラメルの甘苦さも堪らない。

↑こちらは地下階のレストランで頂いたランチコース…本来はこちらがメインなのですが、新型コロナ流行の影響で止む無く以下略。

御爺ちゃん2人が丁寧な手仕事で作り上げる洋食といった感じ、ソースに到るまで手作りで、料理人の真心が伝わりました。

刻み玉葱入り醤油ベースのソース、とっても美味しかったです。

自分は御飯を注文したので知らないけど、パンを選んだ友人曰く、パンもドイツ風にしっかりした噛み応えで、非常に美味しかったらしい。

サラダにポタージュスープにメインのハンバーグにデザートのオレンジババロア、どれもこれもメッチャ美味しかった!!

コロナ禍が収束したらまた行きたい。

何気に食器がお洒落で、聞いたらジノリを使ってるとの事。

御茶ノ水で長らく愛されてる訳が理解出来ます。

↑そしてこちらが噂の「御茶ノ水小川軒レイズンウイッチ」。

洋酒に漬け込んだレイズンを、店の自慢のクリームと共に、サクサクのサブレ―クッキーで挟んだ洋菓子。

前に食べたのはアーモンドスライスが載ってなかった事が気になり、ネットで調べてみたらこんな記事がヒットしました。

代官山・目黒・御茶ノ水に在る小川軒は、実の3兄弟が各々営業しており、店独自のレイズンウイッチを製造しているらしい。

だから使う素材が違ってて、味が微妙に違うのですねー。

ちなみに鎌倉に在る小川軒は、3兄弟の遠い親戚が営業してるそうです。

↑こちらは以前、高島屋デパートで購入したレストラン代官山小川軒のレイズンウイッチ、アーモンドスライスが載ってないのに注目。

ちなみに六花亭のマルセイバターサンドを始め、そっくりなお菓子が全国津々浦々に在りますが、あれらはぶっちゃけパクリです。

マルセイバターサンド製造開始時の六花亭の社長曰く、「うちならもっと美味しいお菓子に作れる!!」と正々堂々豪語したとのエピソードを何処ぞで読んだ覚えが(笑)…好みは人それぞれでしょうが、私は小川軒の元祖レイズンウイッチの方が、洋酒の風味が効いてて好きです。

しかし見た目そっくりな菓子なのに、材料が少し違うだけで製造を許されるとは、特許権なんて有って無い様なものと思わなくもない。

↑源流から数えて135番目の橋…「聖橋」

上流から歩いて来た場合、文京区と千代田区間に架かる橋としては、最後に当たる橋になります。

紹介し忘れてましたが(汗)、128番目の船河原橋~聖橋までは、文京区と千代田区間に架かってます。

(上流から歩いた場合)橋の左手には神田明神と湯島聖堂、右手にはニコライ堂(東京復活大聖堂)と、周辺には和中洋の宗教建築が建ち並びます。

↑PC画面で観て左側(スマホ画面の場合は上)の写真は、聖橋上より上流側を向いた風景…しかし去年春に訪れた時は、残念ながら工事により、橋からの眺めは望めませんでした。

PC画面で観て右側(スマホ画面の場合は下)の写真は、聖橋上より下流側を向いた風景…こちらからも辛うじて湯島聖堂の屋根が観えるのみ。(悔)

工事中でなきゃ、中央線と総武線と丸ノ内線が行き交う点で、鉄道ファン的にも絶好の撮影スポット——詳しくは2018、2019年の記事を御覧ください。(汗)

併せて、史跡「湯島聖堂」について書いた2019年に上げた記事もご覧ください。

神田川に架かる橋の中で最も美しいと謳われる、白いアーチ橋「聖橋」の外観すら、未だ完全には観た事無いんですよね~自分。

一刻も早く工事が終わる事を祈ってます。

☆聖橋側の立ち寄りスポット…「一口太田姫神社元宮」

上流から歩いて来た場合、橋の右手に一本の大樹が立ってるのが見えます。

JR御茶ノ水駅と地下鉄新御茶ノ水駅に挟まれた交差点の角、淡路坂の手前です。

嘗てはここに稲荷神社が建っていたとの事、現在は境内に立っていた御神木だけが跡地に残されています。

尚、現在の社は駿河台の方に移転致しました。

「一口(いもあらい)である太田姫神社は江戸城外濠(神田川)を作るにあたり伊達家と徳川家が神田山を開削した時、江戸城の結界また鬼門の護り神として旧江戸城(現皇居)よりこの地に移された。

昭和6(1931)年、総武線開通に伴い、現在の駿河台下に移る。

尚、鐡道(『甲武線』中央線の前身)は濠の中に在り、開通時、天皇家との間に濠幅を減じない、中で商業を営まない、環境を守るとの約束が有る。(明治期鐡道史より)

この木は椋(むく)の樹、落葉高木、花は緑、実は濃紫」(←御神木の案内書きより)

室町時代、重い天然痘を患った太田道灌の娘が、京都の一口神社に祈願すると快癒したとの謂れから、病気平癒の御利益有な事で知られています。

今こそ求められる御利益!!――そんな時代の空気を読んだ様に、御神木に風邪咳封じの御守りが吊り下がってました。(笑)

☆聖橋~昌平橋側の立ち寄りスポット…「江戸総鎮守 神田明神」

御存じ、今も昔も江戸庶民から絶大な人気を集める神社。

以前も訪ねたのですが、桜の名所という事で、この年も訪ねました。

☆神田明神側の立ち寄りスポット…甘酒屋「三河屋綾部商店」

参拝前に訪ねた老舗の甘酒屋。

大鳥居を潜り抜けた先、隨神門の手前に建っています。

大鳥居横の「天野屋」さんの方が、時代がかってる外観から老舗っぽく見えますが、実はこちらの三河屋さんの方が古く、昔は宮内庁御用達にも選ばれた実績を持ってるんだとか。

…済みません、自分も見掛けで判断して、前回は天野屋さんの方に寄りました。(汗)

↑そういう反省から、今回はこちらに寄って、甘酒を頂きました。

天野屋さんも美味しかったけど、こちらの甘酒も優しい甘さで美味しいです。

サービス的には三河屋さんの方が上に感じました。

はっきり言って店の外観で損しています、何でビルにしちゃったんでしょうかね~?

テイクアウト用に、濃縮甘酒の他、酒まんじゅう等を売っていて、川下りの途中でなきゃ買いたかったです。

↓寄り道済ませた所で、神田明神に参拝…普通、参拝後に寄り道だろうに、罰当たりお許し頂きたい。(汗)

↑感染症予防対策と言う事で、柄杓は撤去されてました。

何処の神社も今は手水が使えず、場所を持て余した結果、起こったのが花手水ブームだそうで…災いを転じて福と為す良いアイディアだと思う。

↑御祭神は大黒様、戎様、将門様の他、銭形平次も祀られ、碑が建てられています。

寛永通宝をデザインした碑が洒落てる、隣には平次の子分の八五郎の碑も建てられてたり。

何でも御座れのノリの良さが、江戸っ子に長年愛されてる理由でしょうなぁ。

☆神田明神裏の立ち寄りスポット…「宮本公園」

神社を何度も訪ねていながら、去年初めて気が付いたのですが(汗)、神社の裏手から径続きで、公園に入れる様になってます。

普通の児童公園なのですが、一角に古民家が在って、目を惹きます。

↑宮本公園内、遠藤家旧店舗(→http://chiyoda.main.jp/seisiga/kobetsu/endokekt.html)

「千代田区有形文化財指定の『遠藤家旧店舗・住宅主屋』は、昭和2(1927)年に日本橋川沿いの神田区鎌倉町(現在の千代田区内神田一丁目)に材木商の遠藤達蔵氏によって建造された古民家です。

江戸時代から引き継がれた商家の建築様式により、屋久杉や秋田杉などの銘木や良材を使い、『江戸黒』と呼ばれた黒漆喰の外壁や新しい銅板などの建築材料を取り入れて建築されました。

昭和48(1973)年に府中市に移築・保存されていましたが、平成21(2009)年に千代田区外神田二丁目16番地先の宮本公園内に帰ってきました。」(←紹介サイトの案内文引用)

見ての通り、絵になる建物…こんな古民家が、神社裏の公園に残ってたんですね~。

また、神田明神側の看板には、旧地名の案内が記載されていました。

「旧湯島(昭和40年までの町名)…『和名抄』に、武蔵国豊島郡湯島郷とあり、また由之万(ゆしま)ともある。

また、『北国紀行』に由井島とある。

『文政町方書上』には、湯島の名称はむかし温泉が湧いたからとあるが、これは疑問である。

不忍池は海であったから、湯島は島の様であった事は考えられる。

旧湯島1丁目から6丁目までは、中山道の御堂筋として古くから開けた古町である。

古町(こちょう)とは寛永年間(1624~1644)までに開けた町で、新年には将軍に目通り等の特典が与えられた。

旧2丁目には湯島聖堂(現存)、隣の旧3丁目には昌平黌(昌平坂学問所)が在った。

明治になると、師範学校、高等師範学校が置かれ、ここは近代教育の発祥の地となった。」

…歴史深い町、御茶ノ水には見所いっぱい、全て観て廻るとなると時間を取られますが、散歩するには大変楽しい場所です。

【続】