日本そのものを理解するための超重要キーワードだという。

山本健吉の「いのちとかたち」、丸山真男の「忠誠と反逆」及び磯崎新の「建築における日本的なるもの」という書評において松岡はかなり力を入れて書いている。

このコラムはいわばメモ書きに近く、自分なりに調べたことや、その感想やアフォリズムのようなものである。

わたしは学者ではないから体系的に研究も出来ないし、論理的な表現も出来ない。

しかしながら、この言葉は松岡正剛がいう「超重要キーワード」とは違った意味で、日本人が考えるべき大切な言葉だと思う。

端的に言えば、天皇と日本人との関係性を喚起するする言葉であり、今の日本人を日本人として顕している言葉の装置である。

「ワビ、サビ」が日本人の文化的言語装置であるならば、「稜威」は政治的言語装置であった。

「千夜千冊」では「稜威」はだいたい以下のように紹介されている。

日本の教育の本道は感染教育・学習とし、感染可能「やまとだましい」の背景に「イツ」という観念があったと山本健吉は推理した。

山本の解釈では、「稜威」とは以下の意味とした。

〇「蘇える能力を身に取り込む」

〇「別種の生を得る」

〇「生きる力の根源となる威霊を身につける」

以上をうけて松岡正剛は、稜威は民族学用語でいえば「マナ」に当たるかもしれないとする。

これは折口信夫なら「外来魂」とするものだが、学問的な根拠がないので明言を避けている。

しかし、古代文学史では「天皇霊に稜威をつかうこともある」とされるが、後に確認するように「軍人勅諭」では、それこそ超重要なキーワードとなる。松岡はそこまで触れていないがそれは意図したしたものであるか・・。なお、琉球語では(稜威は「すでる」にあたると読んだことがあるらしい。)

最後に松岡正剛は「触るなかれ、なお近寄れ。これが日本である」を稜威の意味であり、彼自身の信条だという。

丸山真男は古代語の「なる」「つぎ」が中世近世では勢にまで及ぶと知る。

「いきおひ」を見た者が「徳」をもつ。その「いきおひ」にあたる何かの胚胎が過去にあり、それが表出した。

そして「いつ稜威」という機能がそもそもの過去のどこかに胚胎していたであろうことをつきとめた。

□スサノオとアマテラスの神話における対決 関係性を読み解く。

□第三者やなにか機関のようなものが自覚?

□「なる」「つぎ」「いきおひ」は大過去における「稜威」の発生によって約束されていたとする。

こういう歴史の古層を「持続低音」と呼び「バッソ・オスティナート」という。(丸山だからクラシック用語か? 通奏低音ともいうらしい)。

ただしこれを歴史相対主義の金科玉条にしたり、歴史オポチュニスト達の「御旗」に用いられると、この古層が「復古主義」「国粋主義」見間違われ、正当な歴史観にならなくなると警告する。

中国思想を基盤に戦後日本の思想論壇の一翼を担った竹内好の「屈辱の条件」にこんな文章がある。

「・・・そして、例によって軍人勅諭の斉唱になると彼は異例な読み方をした。我国の御稜威振はさることあらは汝撃能く躾と其憂を志にせよ

これは私にはショックであった。単なる修辞として何気なく読みとうしいた勅諭に、この緊迫した表現が含まれていた事を知って、明治の精神を改めて見直した気がした。」

この軍人勅諭は維新後、西周、山県有朋らが起草したとされるがその思想的背景はもちろん、当時起草者を含めて「稜威」というキーワードをどのように捉えていたのか知りたい。専門書では研究されているに違いない。

ところが、松岡、姜尚中らは丹念に調べ上げた形跡がない。

大野晋「日本人の神」によれば、「イツ」とは古代日本語であり、「イチ」からの変容であり、以下のような意味合いがあるとされる。

〇「激しい雷光のような威力」

〇「イチハヤシ」」のイチも同じで、「さっと恐ろしく働く神の威と解される」

〇「イチシルシ」のイチも同じ 。「イチシルシとは神威がはっきり目に見える、霊威があらたかであるという意味である」とする。

●稜威、これをば伊都という(神代紀上)

●(宝剣の)御霊威いちはやうまします(平家11・剣)

大野の日本語ルーツの研究では、日本の古語の多くがタミール語との共通点があり、この地域の出身者が原日本を担ったのではないかということで

現在、「稜威」を辞書で紐解くと・・・

「威稜・・1神霊の威力。みいつ 2天子の威光」と書かれてある。

但し 同として 「威霊 稜威」がある。

漢字の読みとしては「稜威」よりも「威稜」の方が自然であるが、この点についての注釈はない。

さて、一般的にいえば、谷川健一の定義がもっとも分かりやすいのでその一文を紹介する。

「天皇の一代で最も重要な儀式である大嘗祭の煩瑣な儀式も、煎じ詰めれば、新しい天皇が穀霊を食し、まどこおぶすまの儀で、新しい稜威を身に付けることに尽きるのである。

穀霊は稲に宿る霊すなわちイナダマ、また天皇霊はイツと呼ばれる外来魂であり、共に最も原初的なカミの分類に含まれる」

菅野覚明氏の「神道の逆襲」を読むと「賀茂真淵は・・世の中の安定をもたらすこの道(神の道)を、神代神話の天照大神とスサノオノミコトの関係の中に見出している。

「いづ」(武)とにぎび(和)というのがそれである。」とあり、イツの語源は折口信夫が解釈したように荒魂であり、いわば戦闘神のようなものと考えてよさそうである。

また、日本の古語のなかでも神、呪詞に関わる言葉がタミール語と音韻・意味ともに共通語が多いという、

大野氏の説は参考すべきだが、このイツにおいても著しい関連性があるように思う。

原始宗教の時代すなわちアニミズムとしての雷光、稲光は、南インドにおいてもこの日本においても神の威光と恐ろしさを感じたはずである。

同時に雷光の後には必ずや恵みの雨が降ることも祈願されたはずであり、シャーマンが雨乞いの儀式として「神の剣」を雷光、稲光を招く神器として用いたことは現代の我々でも容易に想像できる。

激しい稲光のような威力は古代のタミール人にとっては、光り輝く剣を見たときに感じたはずであり、

それを神の力のような霊力を感じても不思議はない。

古代に「剣鏡」を用いたとする祭祀があったことが知られているが、それは極めて現在まで続く天皇制祭儀のキーポイントであり、祭祀者としての天皇を決定的な姿として補完する記紀神話に登場する。

これはまた伊勢神宮建立の契機となる三種の神器のひとつ「草薙の剣」とも関連する。

次の例も参考にしたい。

伊都之尾羽張神

イツノオハバリとは、かのイザナギの剣の名。

「宝剣の神霊、火と水と石とに縁あって、この河上の石屋にしずもる。秘めたる剣を今こそ抜け。」

石川淳 「新釈古事記」より

以上いろいろ調べ書き連ねてきたが、丸山真男の「講義録4」を読んで決定的とも思える解釈に出会った。

「古代王制のイデオロギー的形成」のなかの「軍事的指導者としてのカリスマ」という一文にこういう記述がある。

「アマテラスは女神にもかかわらず、男装に身をかえ、完全武装した軍事的英雄としての威厳を持って、高天原に登ってくるスサノヲを迎える」とあって、「古事記」の有名な叙述を引用する。

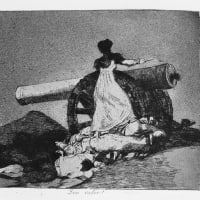

「我が汝兄の命の上り来ます由は、必ずうるわしき(善しき)心ならじ。我が国を奪わむとおもほすにこそ(欲)、と詔りたまいて、即ち御髪を解き、御美豆羅(みみづら)にまかして、左右の御美豆羅にも御鬢(みかづら)にも、左右の御手にも、みな八尺(やさか)の勾玉の五百津(いほつ)の御統の珠をまきもたして、背には千入りのゆぎを負い、五百入のゆぎを附け、またただむきには稜威の竹鞆をおばして、弓腹振り立てて、堅庭はむか股に踏みなづみ、淡雪なすくえはちらかして、稜威の男建て(おたけび)踏み建びて、何故上り来ませる、と問いたまひき。」

丸山は稜威をこの言葉を「天皇の権威」を示すものであり、これが源泉であるとする。

すなわち戦闘的精神、軍事的英雄に対する崇敬の自然感情をあらわした「原型」とするのである。

軍人勅諭に「御稜威」が使われいることもこれで頷ける。

IT上のサイト「哲学クロニクル」で姜尚中『ナショナリズム』を書評している(これは中山元氏か?)

やまとことばの「声」の世界が、もののあはれから「皇国の御稜威」につながり、これが天皇を中心とした日本の文化と政治的な考古学の役割を果たすという指摘はあたっているし、

西周の「日本固有の性習に基づく」兵家の徳行を、「あの宣長の自己言及的な語りと同じ構造」に依拠させているという言説にも説得力がある。

という一説があり、御稜威はナショナリズム論では避けられない重要なファクターであることが分かる。

「稜威」を丸山のように天皇制からだけで分析するのは片手落ちであり、「もののあわれ」を指標とする国学から読み解く視点も求められるのだ。

丸山が語る「歴史意識の古層」は凄い着眼点である、と私は思う。

しかし彼自身のなかに、天皇制へのルサンチマンと郷愁のようなセンチメンタリズムは同居していなかったか?

これを考えると、丸山真男論になってしまう。

それにしても戦前のマルクス主義者はこの問題をどう捉えていたのだろうか。

国学なんか眼中になかったのか。現代のナショナリストは何を考えているのだろうか。

折口信夫は「天皇霊」を農耕祭儀に関わる穀霊ではなく、異族を征討して服属を迫る際の呪力の根源としての魂=アラタマミタとして規定した。

吉本隆明と赤坂憲男は「農耕が縮小化するにつれて象徴天皇制が形骸化する」と意見を一致しているが、

つまり農耕祭儀の首長としての天皇に重きをみているのだが、「御稜威」が軍事的権威として機能する以上、

天皇制は文化的・精神的支柱として存続可能であるならば、折口のアラタマミタ説を受ければ、天皇は権力装置としての相貌を見せるのではないか。

このことに不安を覚える識者ははやく天皇制を廃棄し、いわゆる「財団法人」化したほうが良いという人もいるだろう。

「稜威」は現在において死語である。

しかし、この概念は日本人の深層意識に沈殿しているのではないか。

古層の一部かもしれないが、決して根幹ではないが脈々と根を下ろしているかもしれない。

稜威はどういうわけか、一般の人々には政治的には無関心装置として機能する。軍人および権力者だけに通底する。

それは、日本人特有の「お上まかせ」あるいは「寄らば大樹の陰」で言い表せる受動的な心情体質と、深く関わっているのではないのだろうか。

日本人が明治維新以来、西欧の思想を血肉化して取り入れても「個」という自立した言動をなしえないのは、すべてここに帰結する。その代わり、外来の思想を都合よくどんどん取り入れ、それで間に合せるという特技をもつ。

戦後、すっぱりとアメリカ支配を受け入れたのも、戦前の強固な軍閥の支配よりもゆるやかで自由な雰囲気に満ちていたからだ。

アメリカ流の民主主義を受容したわけでも、自主独立の考え方を受け入れたわけではない。

見かけでは政治的に法律的にアメリカとそれほど違っていないが、日本人は支配されていないと安定しない民族なのかもしれない。

稜威という概念が、持続低音として日本人の心の奥底(無意識構造)で鳴り響いているならば、しかるべきときに権力者それを覚醒させ、「稜威」を乾坤一擲として発動する可能性がある。松岡正剛はそう言いたいのではないか。

それなら、天皇自身はそれをどう考えているのだろうか。