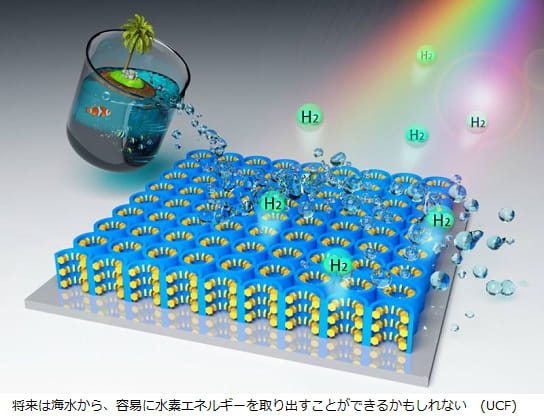

夢のクリーンエネルギー「人工光合成」

夢のクリーンエネルギー「人工光合成」とは 地球温暖化など環境負荷の大きな二酸化炭素を吸収しつつ、エネルギーを生み出し、さらに有害物質を排出しないというクリーンエネルギーの生成を実現する「人工光合成」。

“人類の夢”ともされた技術だが、2020~2030年には現実のものとして実現する可能性が見え始めている。

人工光合成とは、文字通り人工的に植物の光合成と同じ現象を発生させる技術である。光合成は、植物の生命活動に利用されている現象で、太陽エネルギーを利用して、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)から炭水化物などの有機化合物を作り出すというもの。同様の現象を人工で発生させることができれば、地球温暖化の大きな要因であるCO2の減少に貢献するだけでなく、有害物や環境負荷の高い物質を排出しない新たなクリーンエネルギーとなることから高い関心を集めている。

続きはこちら → http://sciencejournal.livedoor.biz/

参考 マイナビニュース: http://news.mynavi.jp/news/2017/09/29/233/

|

人工光合成―光エネルギーによる物質変換の化学 (複合系の光機能研究会選書) |

| クリエーター情報なし | |

| 三共出版 |

|

光触媒/光半導体を利用した人工光合成―最先端科学から実装技術への発展を目指して |

| クリエーター情報なし | |

| エヌティーエス |