介護保険、法改正で負担増

年数十万円規模の可能性

2015/6/17 3:30 日経朝刊

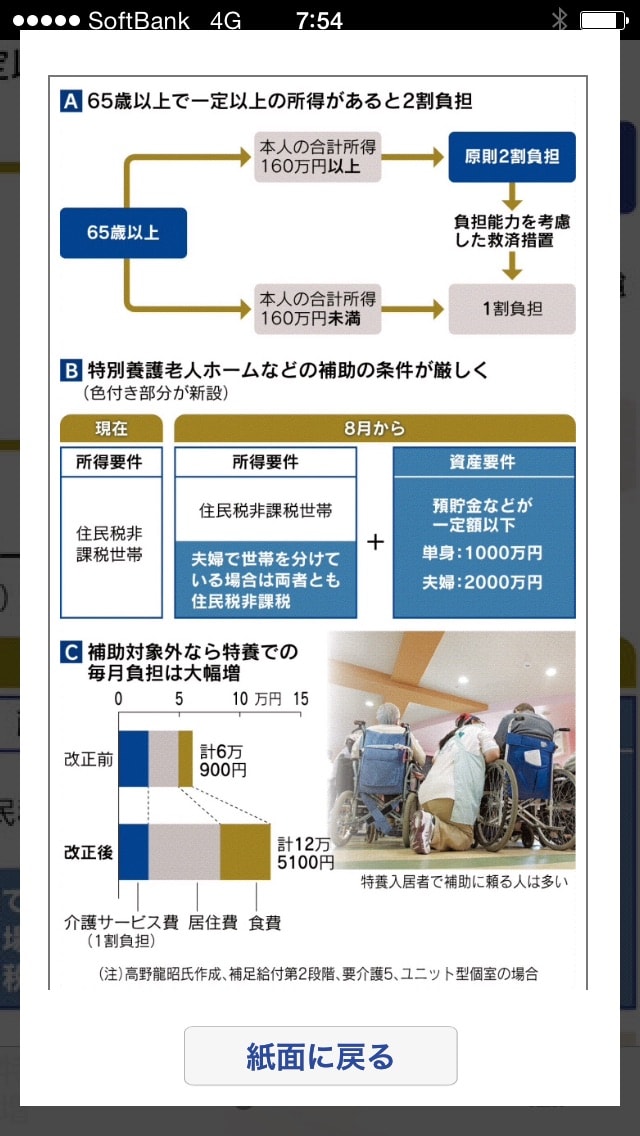

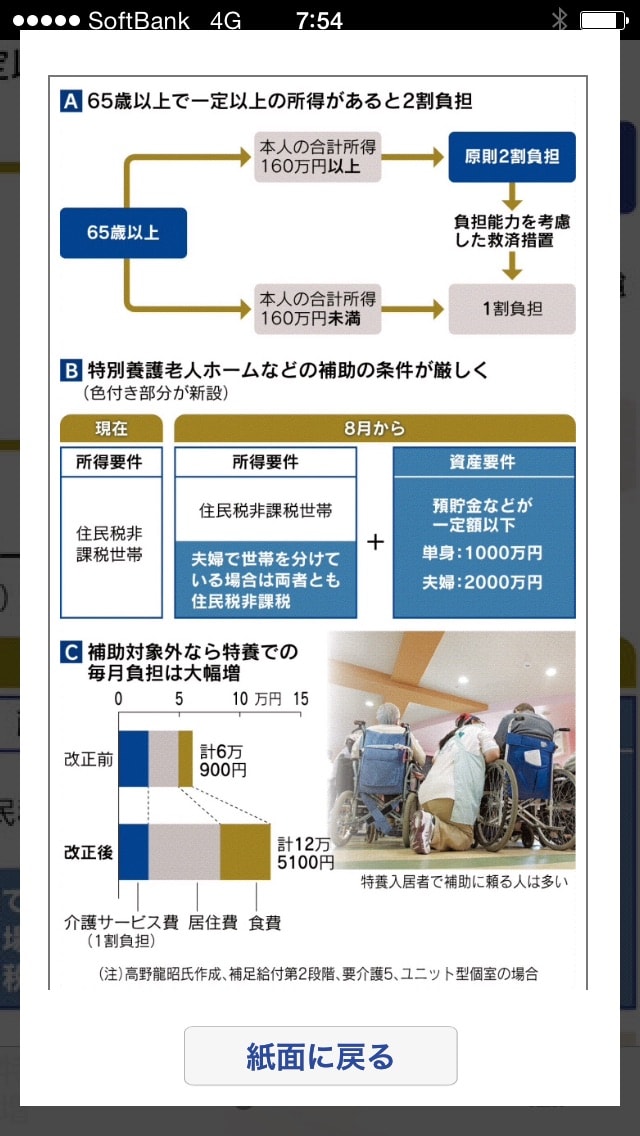

介護保険法の改正に伴う利用者の負担増が8月から始まる。一定の所得以上なら自己負担が1割から2割にあがり、これは65歳以上の約5人に1人にあたる。特別養護老人ホーム入居者への補助も条件が厳しくなり、1割負担のままの人も費用が年数十万円規模で増える可能性がある。老後資金の抜本的な見直しが必要になるかもしれない。

「今回の法改正の内容はあまり知られていない。自分が2割負担になるとわかって驚く人が多いのではないか」。介護保険制度に詳しい東洋大学の高野龍昭准教授はこう危惧する。

所得次第で2割に

2000年の導入以来、介護保険は利用したサービスの費用の1割負担が原則だった。しかし利用者の急増に対応するため、改正介護保険法が成立。今年8月から第1号被保険者(65歳以上)のうち、収入から控除などを引いた所得が160万円以上なら原則2割負担になる。自分が該当するかどうかは、市区町村から近く送られてくる負担割合証で確認できる。

負担能力を考慮して自己負担を1割にとどめる救済措置もあるが、65歳以上の5人に1人が2割負担に当てはまる見通し。厚生年金のほかに企業年金をもらう元会社員では該当する人も多そうだ。

介護保険で最も介護の必要性が高い「要介護5」の場合、1割負担での平均的負担額は月2万1000円。これが2倍になれば4万2000円とかなり重くなる。

介護保険では所得などによって負担額の上限を定めた高額介護サービス費という仕組みがあり、上限額を超えた分は払い戻す。それでも改正後の負担は増える場合がある。

例えば所得区分が最も高い人向けの「一般」に該当する人の上限額は月3万7200円。自己負担が現在1割負担で、要介護5の平均の2万1000円なら上限額の範囲内なので払い戻しはない。8月から自己負担2割に該当して4万2000円となれば、上限額を超える4800円は払い戻されるが、実質的な自己負担は3万7200円と改正前に比べ7割強増える。

高額介護サービス費の負担上限額自体も所得の高い人は8月から上がる。現在の「一般」が2つに分かれ、現役並み所得(夫婦世帯なら収入520万円以上)がある場合は4万4400円に上がる。自己負担2割の4万2000円なら上限額の範囲になり、払い戻しはなくなってしまう。

区分が一般のままか「現役並み」になるか収入しだいで微妙な場合は、7月までに自治体から自己申告を促す通知がくる。答えないと自動的に現役並みとされるので、忘れずに申請しよう。

市民福祉情報オフィス・ハスカップの小竹雅子氏は「現在も資金不足で介護サービスを手控えている人は多い。負担増になれば状況はさらに悪化する」と心配する。

もう一つの大きな改正が特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)などの施設入所に関するもの。食費・住居費に対する補助(補足給付)の条件が厳しくなる。利用者負担が1割のままでも支出が大きく増える場合がある。

特養補助に新条件

補助の対象になるには現在は利用者本人と同じ世帯に住む人全員が、所得が低いために住民税が非課税でなければならない。例えば妻が非課税でも、夫が課税対象なら補助は受けられない。

しかし妻が特養に入居し、夫と別居している場合、住民票を特養の住所地に移すなどして世帯を分離すれば、移した先の世帯は妻だけとなる。妻は非課税なので補助を受けられる。こうしたケースはよくみられ「補助を受けている人は特養の入所者の約3分の2に及ぶ」(高野准教授)

しかし8月からは「世帯が別でも在宅の配偶者が住民税の課税対象者なら、補助の対象外となる」(社会保険労務士の小野猛氏)。

資産の要件も新設される。預貯金で単身は1000万円以下、夫婦なら2000万円以下でないと補助を受けられなくなる。預貯金の額は自己申請だが、市区町村には金融機関から聞き取る権限があり、不正給付が見つかれば不正のあった額を含めて最大3倍の金額の納付を求められる。

グラフCは一定条件下で補助の対象外になった場合の負担額の変化を試算した。月に6万円強、年に70万円強負担が増える。「退所を検討する人もでるかもしれない」(高野准教授)

様々な負担増は介護保険制度を持続可能にするため必要な措置とされる。しかし一時的な負担が多い医療費と違い、介護費は長期に続くことが多い。負担増は生活に大きな影響を与えかねない。社会保険労務士の井戸美枝氏は「老後の資金計画では生活費とは別に介護・医療費用として最低800万円程度は必要になってきた」と話している。