やや荒唐無稽の類の噺で、確たる裏付けもなく語呂合わせの域を脱しない記事である。

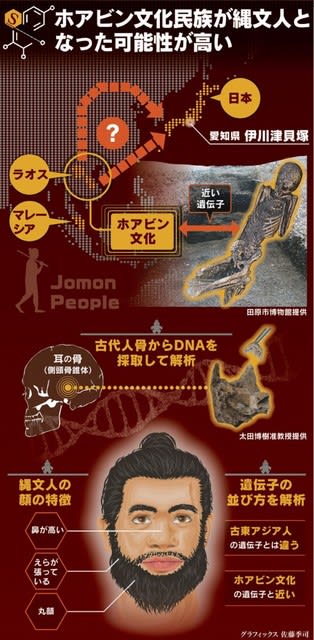

『インドシナ半島のホアビン文化民族が縄文人の起源になった可能性が高い』との研究結果(ココ)が発表されている。

出雲大神(大国主命)は語呂合わせに過ぎないが、アタの隼人に繋がりそうだ。千田稔氏は、オオヤマツミ(大山津見・大山祇)について『釈日本紀』は『伊予国風土記』を引用して以下の如く記していると、その著作に記されている。『伊予国風土記に曰く、乎知(おち)の郡。御嶋。坐す神の御名は大山積の神。一名は和多志の大神なり。是の神は、難波の高津の宮に御宇(あめのしたしろしめしし)天皇の御世に顕れましき。此神、百済の国より度り来まして、津の国の御嶋に坐すしき。云々。御嶋と謂ふは、津の国の御嶋の名なり』・・・とある。瀬戸内に浮かぶ大三島の大山祇神社ことが書かれている。大三島の山の神様、オオヤマツミは百済から来たと云う。摂津の国の三島と瀬戸内の大三島。

(大山祇神社総門:Google Earthより)

大三島の大山祇神社、摂津の三島鴨神社にはオオヤマツミが祀られている。伊豆にも三嶋神社があり、祭神はオオヤマツミである。三嶋神社の旧社地は伊豆諸島の三宅島説が有力である。黒潮が流れてくる場所である。

天孫降臨では、二二ギノミコトがオオヤマツミの娘のカムアタツヒメと結ばれる。このカムアタツヒメのアタが、阿多で薩摩半島の阿多郡阿多郷で、阿多の隼人の根拠地である。スサノオの大蛇退治にアシナヅチ、テナヅチが出てくる。オオヤマツミの子であるアシナヅチ。そのアシナヅチの娘を娶ったのが素戔嗚命である。オオヤマツミは薩摩、出雲、瀬戸内、摂津、三宅島とつながる。黒潮にのってきた神で江南の文化につながるであろう。

アタ繫がりで云えば、『新撰姓氏録』に『宗形の君。大国主命六世の孫、吾田(あた)の片隅命の後なり』とある。つまり宗像はアタとある。語呂合わせであるが、阿多の隼人と関係がありそうだ。尚、大国主命は素戔嗚尊の六世孫である。従って素戔嗚尊ー大国主命ー吾田片隅命ー宗形の君と繋がる隼人の血脈がみえてくる。

上田正昭氏は、隼人はハヤブサの人と書いて、隼人という字をあてているが、もとは毛人という字を使っていたという。言語学者によると、アウストロネシア、南島語と比較して、ハヤというのは南島語であって、演技者を南東語ではハヤというとして、隼人は演技をする人のことであるとする。

隼人の文化の中には、竹器の製作がある。竹の文化はアジア特に江南、揚子江南部、さらに華南、そしてインドシナにつながる文化である。それから鵜飼の文化がある。吉野の地域も阿多の隼人がいたが鵜飼をやっていた。この鵜飼の文化も江南・東南アジアにつながる文化である。

隼人には隼人舞、隼人の歌があり隼人舞は大嘗祭で重要な役割を占めていた。また隼人は吠声を発する。朝廷で大きな儀式がおこなわれるときは、宮門のそとに隼人を並ばせ『吠声』をなさしめた・・・と云われている。雲南から北タイに棲むラワ(ルワ)族。ランナー王国時代に至り、チェンマイ王の戴冠式の際、城壁の北の白象門から、ラワ族が犬を連れて戴冠する王の先導をする役割を担った(ココ参照)。つまり、ラワ族と隼人は似通った習俗をもっていた。また雲南から北タイ小数民族の高床式住居は田の字型の柱、つまり9本の柱に支えられている。これは出雲大社本殿の高床構造と同じである。

(出雲大社本殿平面図)

そして大国主命の御神座は西面し日本海を見ていることになる。つまり本貫の地を見ているのであろう。

以上、やや牽強付会のようではあるが、大国主命は東南海を出自とする隼人と繋がっているであろうとの噺であった。

<参考文献>

1.古代日本の南島文化 上田正昭 著

2.海人族と日本の基層文化 千田稔 著

<了>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます