<先週水曜日の続き>

道教や陰陽道について、文献上の初出は『日本書紀・継体天皇七年条』にみえる。継体天皇七年(513年)、百済から段楊爾(だんように)という五経博士が渡来し、易経と陰陽五行説を持ち込んだとされている。ここで五経とは、詩経・書経・礼記・易経・春秋である。

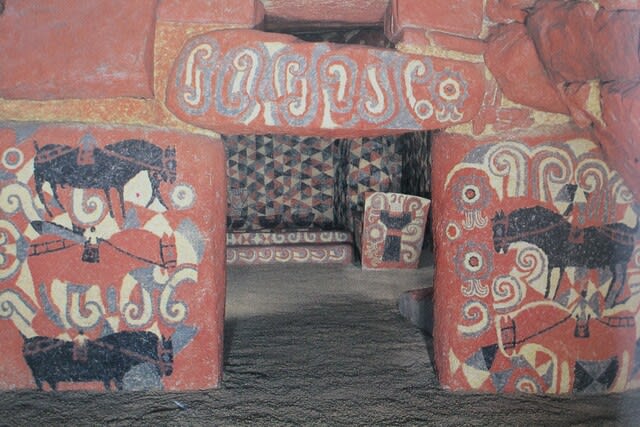

前回までに述べたように、神庭荒神谷と加茂岩倉の各遺跡が、冬至の日の出ライン上に並び、神体山の如き大黒山と高瀬山からの距離が、ほぼ等距離である点を考えれば、青銅器が埋納された弥生時代後期に、方位を読む風水(道教・陰陽道)の考え方は、既に伝播していたと捉えられそうである。

冬至とは、“日短きこと極まる”ことで、冬至は一年間で最も日照時間が短く、太陽の力が一番弱い日である。この冬至を境に太陽が力を取り戻す太陽復活の日で、『一陽来復』という。

(大嘗宮)

大嘗祭(新嘗祭)は、太陽の力が最も弱った冬至の日に、つまり太陽復活の日に、新穀を天皇が天照大御神と共に食する、という行為によって天照大御神の霊威を身につけ、天皇の威力を取り戻すことである。大嘗祭(新嘗祭)は冬至祭りである。冬至は北極星が最も長く輝いている日でもある。大嘗祭の最も重要な神事が夜に挙行されるのは、北極星を重視している表れである。

新嘗の語句の初出は、『日本書紀・仁徳天皇四十年条』(4世紀末―5世紀前半)で、“是歳、新嘗の月に當りて、宴会の日を以て、酒を内外命婦等(ひめとねたち)に賜ふ”・・・とある。

文献上の初出について記したが、大嘗祭や新嘗祭が何時の時から宮中で挙行されたのか、仁徳天皇の時代からか、もっと早い時代なのか定かではない。

南郊壇(天壇)

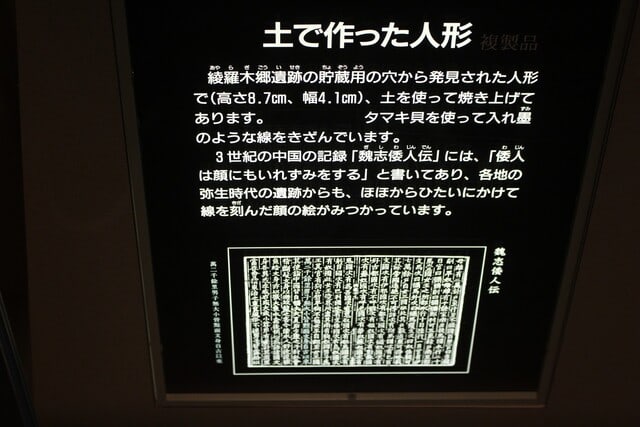

しかし、古代中国では、冬至の日に国都の南郊で天地を祀る祭礼(郊天の儀)を行ったとされている。この儀礼について魏志倭人伝は黙して語っていないが、倭国と帯方郡や魏都との度重なる接触の中で、倭国に伝播したことは想像に難くない。難升米や牛利は魏都で天子が執行する郊天の儀を眼にした可能性も考えられる。

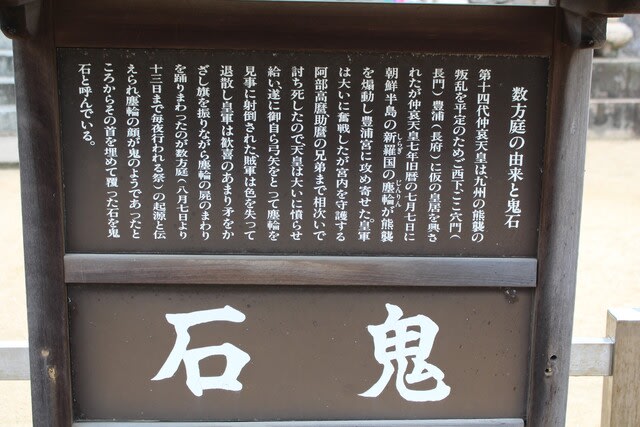

蛇足ながら、魏志倭人伝所載の『一大率』とは何ぞや。大率とは一人の大率という意味であろう。諸国に派遣された検察を目的とした邪馬台国の官僚で、諸国はこの大率を怖れたと記載されている。

重松明久氏によると、この大率は中國・戦国時代(前403年~前221年)の思想家・墨子の『迎敵祠・げいてきし』に出てくという。

『墨子・巻十五:迎敵祠』

凡守城之法、縣師受事、出葆、循溝防、築薦通塗、脩城。百官共財、百工即事、司馬視城脩卒伍。設守門、二人掌右閹、二人掌左閹、四人掌閉、百甲坐之。城上步一甲、一戟、其贊三人。五步有五長、十步有什長、百步有百長、旁有大率、中有大將、皆有司吏卒長。城上當階、有司守之、移中中處澤急而奏之。士皆有職。城之外、矢之所遝、壞其牆、無以為客菌。 以下、要点のみ訳す・・・都城を守るには中央に大将が陣取り、その四方を守るのは大率と呼ぶ方面将軍である・・・と記す。

その大率を邪馬台国が制度化(つまり、この双方の大率が偶然の一致とは考えにくい)している以上、卑弥呼の鬼道は墨子の影響を受けている・・・と、重松明久氏は説明しておられる。

後段に至り、やや?マークじみた記述になったが、卑弥呼の時代に道教や陰陽道について、必要最小限の知識や方位の読み方が伝播していたと考える次第である。

<次回へ続く>