井手町は京と奈良の都の途中に位置して行きかう都人たちにも馴染みの土地だったようです。

文人たちがたくさんの和歌を詠んでいます。

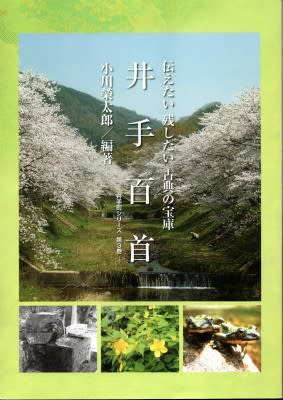

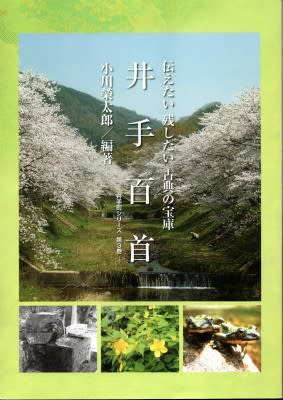

「『井手百首』伝えたい残したい古典の宝庫:小川榮太郎/編著」と玉川堤の歌碑がコラボ(勝手にわんちゃん)

井手町玉川堤歌碑 PARTⅠこちらに続きましてPARTⅡです

井手百首3巻96

井手にのみありと聞えし山吹の九重近く咲きにけるかな 壬生 忠見(みぶのただみ)

◇忠見集一・一〇三

【現代語訳】

井手にだけあると聞いている。八重どころか、九重に近く咲いていたことだなあ。(新編国歌大観)

井手百首3巻66

山城の井手の下帯長き日に結ぶもあかぬ玉川の水 祝部 行親(はふりべゆきちか)

新千載集・春下・三〇三

【現代語訳】

井手で男が、少女に帯を解き与え後にそれを印として再会し契りを結んだように、玉川の水は尽きない別れのように流れていることだ。(新編国歌大観・校注国歌大系)

井手百首3巻56

春深み井手の河風のどかにて散らでぞなびく山吹の花 前大僧正慈円(さきのだいそうじょうじえん)

◇拾玉集・七一八

【現代語訳】

春が深くなるままに井手の川風がのぞかに吹いている。山吹の花はのぞかな川風に合わすように散ることなくなびいている。(新編国歌大観)

井手百首3巻57

春深み井手の川浪立ちかへり見てこそ行かめ山吹の花 源 順(みなもとのしたごう)

◇順集・二三 拾遺和歌集巻第一・六八

【現代語訳】

春が深まったので、井手の河浪が立ち返るように、幾度も立ち戻りながらじっくりみてからいこう。名物の山吹の花を。(新編国歌大観・日本古典文学大系)

井手百首3巻68

山城の井手の中道ふみわけてとはではえこそ山吹の花 平 重基(たいらのしげもと)

◇新後拾遺和歌集巻第七・雑春歌

【現代語訳】

山城の井手の中道を踏みいっていくと、聞くまでもなく、山吹の花があちこちに生えていることだ。

(和歌文学大系一一)

山城の井手の玉川みず清みさやにうつろう山吹の花 田安 宗武(たやすむねたけ)

【通釈】

山城の井手の玉川の水が清らかなので、さやかに映じている山吹の花よ。

【語釈】

◇やましろ 山城国。今の京都府南部。古くは山背とも書く。

◇井手 山城の歌枕。京都府綴喜郡井手町。木津川に注ぐ玉川が流れる。橘諸兄がこの地に別荘を構え、山吹の花を植えたことから、山吹の名所となったと伝わる。

◇さやにうつろふ さやかに影が映っている。

田安 宗武:八代将軍徳川吉宗(暴れん坊将軍)の次男こちら

文人たちがたくさんの和歌を詠んでいます。

「『井手百首』伝えたい残したい古典の宝庫:小川榮太郎/編著」と玉川堤の歌碑がコラボ(勝手にわんちゃん)

井手町玉川堤歌碑 PARTⅠこちらに続きましてPARTⅡです

井手百首3巻96

井手にのみありと聞えし山吹の九重近く咲きにけるかな 壬生 忠見(みぶのただみ)

◇忠見集一・一〇三

【現代語訳】

井手にだけあると聞いている。八重どころか、九重に近く咲いていたことだなあ。(新編国歌大観)

井手百首3巻66

山城の井手の下帯長き日に結ぶもあかぬ玉川の水 祝部 行親(はふりべゆきちか)

新千載集・春下・三〇三

【現代語訳】

井手で男が、少女に帯を解き与え後にそれを印として再会し契りを結んだように、玉川の水は尽きない別れのように流れていることだ。(新編国歌大観・校注国歌大系)

井手百首3巻56

春深み井手の河風のどかにて散らでぞなびく山吹の花 前大僧正慈円(さきのだいそうじょうじえん)

◇拾玉集・七一八

【現代語訳】

春が深くなるままに井手の川風がのぞかに吹いている。山吹の花はのぞかな川風に合わすように散ることなくなびいている。(新編国歌大観)

井手百首3巻57

春深み井手の川浪立ちかへり見てこそ行かめ山吹の花 源 順(みなもとのしたごう)

◇順集・二三 拾遺和歌集巻第一・六八

【現代語訳】

春が深まったので、井手の河浪が立ち返るように、幾度も立ち戻りながらじっくりみてからいこう。名物の山吹の花を。(新編国歌大観・日本古典文学大系)

井手百首3巻68

山城の井手の中道ふみわけてとはではえこそ山吹の花 平 重基(たいらのしげもと)

◇新後拾遺和歌集巻第七・雑春歌

【現代語訳】

山城の井手の中道を踏みいっていくと、聞くまでもなく、山吹の花があちこちに生えていることだ。

(和歌文学大系一一)

山城の井手の玉川みず清みさやにうつろう山吹の花 田安 宗武(たやすむねたけ)

【通釈】

山城の井手の玉川の水が清らかなので、さやかに映じている山吹の花よ。

【語釈】

◇やましろ 山城国。今の京都府南部。古くは山背とも書く。

◇井手 山城の歌枕。京都府綴喜郡井手町。木津川に注ぐ玉川が流れる。橘諸兄がこの地に別荘を構え、山吹の花を植えたことから、山吹の名所となったと伝わる。

◇さやにうつろふ さやかに影が映っている。

田安 宗武:八代将軍徳川吉宗(暴れん坊将軍)の次男こちら