時数オーバーになってしまった前回記事の続きです。

太田の渡しから鵜沼まで、高山線で言えばたった2駅ですがこの区間の中山道は太田の渡しとうとう峠を抱える難所でした。

というか、全体を通して難所しかないような気がしてきました。なんなんだよ中山道。

13:27 太田の渡し跡

木曽のかけはし

太田の渡し

碓氷峠がなくばよい

そんな風に謳われちゃうほど中山道屈指の難所だったようです。

木曽のかけはしは改良工事でかなりわたりやすくなったんだと思いますが、太田の渡しが十三峠を差し置いて難所になるとは…

長大河川を渡る必要の少ない中山道の中でも避けられなかったのがこの木曽川太田の渡し。旅人を困らせたようです。

立派な太田橋を越えると美濃加茂市に入ります。

歩行者専用の橋は作りが新しそうなので後から架けられたものでしょうか。

橋を渡った先では木曽川堤防に沿って進みます。サイクリングロードとして整備されているためかなり走りやすいです。

途中で堤防道路を下り、太田宿の宿場町を通って再度サイクリングロードへ戻ります。

この辺りは日本ラインと名付けられた特に美しい景色が広がっています。

木曽川の流れによってダイナミックに削り取られた地形が凄いところです。

大昔に大学の課外授業で来たことがありますが、大昔の貴重な地層が露出している貴重な箇所…だった気がします。

ただ、問題となるのはこの前方。

途中まではまだ昔の技術でも進めますが途中から大規模な崩落対策と崖から出っ張った高架橋を駆使してなんとか越えている区間になっているのが見えるでしょうか。

旧中山道がこのルートで日本ラインの急峻な地形を攻略していたかというと、そうではありません。

ちょうどこの写真で分かるかと思いますが、川沿いは無理なので途中から山へ分け入っていきます。

真正面の山と右の山の接点となる谷の部分が一番低くなるので、そこを利用して反対側を目指すわけです。

ここは「うとう峠」と呼ばれる難所。距離は短いながらキツイ峠と聞いています。

現在、国道21号線坂祝バイパスがこれらの山をぶち抜いていますが旧中山道に沿った直接の代替路は整備されていません。

距離で言えば十三峠よりだいぶ短いですが、ここも古の頃から時が止まった旧街道の姿が拝めるわけです。

急峻な崖が目前に迫った所で歩道はおしまいになります。

旧中山道ということでウォーキング客を想定しているようで、ちゃんと歩道が整備されているのはありがたいことです。

ただ、こんななんもないところで途切れてしまうとは。

付近には廃墟と化したドライブイン。屋根が抜け落ちてしまっています。

ここから先が各務原市。ここに境界があるのも旧中山道が通っていたことが関係しているはずです。

「気を付けてお帰りください」は車道に向けた看板。

「トンネル内通路あり」は旧中山道に対する注意看板です。

先程もお話ししましたが、旧中山道はここから山のへ向かいうとう峠を目指します。

但し、高山本線が目の前を通っていて渡ることが出来ません。

さて、ここまで書けばわかると思いますが、旧中山道はここで県道207号線と高山本線をまとめてアンダーパスで潜るのです。

その先がようやくうとう峠の入口。まずは線路の向こう側へ行かなければいけません。

ただ、その前に写真撮影を。

14:24 特急ひだ10号名古屋行がやってきました。

小雨がぱらついていてピントを若干逃しましたが、遠目で見ればセーフです…(汗)

さて、勿体ぶりましたがここがアンダーパスの入口。

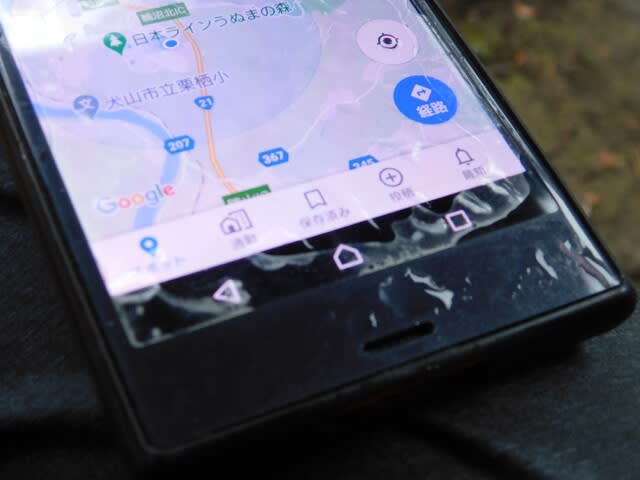

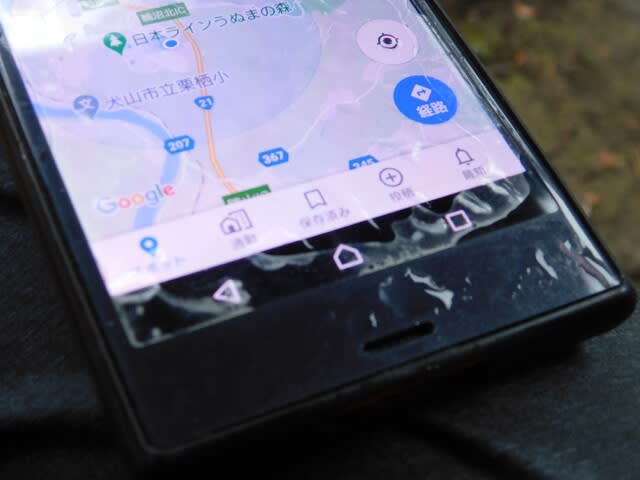

事前にグーグルマップで確認したところ、純粋な旧中山道区間は階段なしで自転車でも進めるのですが生憎のこのアンダーパスの部分だけ階段が用いられているため自転車では進めません。

いや、ここの下り17段ほどとその先の上り7段ほどを越えてしまえばあとは進めるわけです。

旧街道は荷車や馬での通行も想定されていたため極力階段は避けた作りに、階段があるとしても荷車が通れないため手前の宿場町で積み替えられる想定で作られているはずです。

そうなんです。後付けで作られたこの階段さえ越えてしまえばいいんです。そうと決まれば後は簡単。

額に汗をびっしりかきながら、でも片手でも離したら真っ逆さまなので必死に腰と両手とひざとフル活用してソロリソロリと後退姿勢で自転車を降ろしました。

この階段を下りるだけで約5分。徒歩なら一瞬のところ自転車で来たばっかりにこんな苦労を…

アンダーパスを潜ってから3分後くらいに、猛烈な雨に襲われました。

すぐ止むだろうと粘っていたのですが無理そうなので自転車を放置して雨宿りのためアンダーパスへ避難。

とてつもなく降ってきたせいで視界が真っ白です。まじかよ。

ちなみにこれがアンダーパス。

「雨天時は歩行不可」と注意書きが出るようなトンネルとはどんなものかと気になるところですが、こんな感じに歩道と川が一緒に通っているのです。

つまり、増水したら沈んで流されるわけですね。

こんなところで雨宿りするのも恐ろしいわけですが他にいい場所がありません。

ここで20分ほど雨宿りしていましたが、トンネル内を流れる川の音と風の音と上を走る車の音が超絶不気味でした。

うとう峠という名は気味が悪いを意味する"疎う"が由来だそうです。そんな峠で豪雨にやられてこれですか。

ちなみに、直前までスマホホルダーにセットしていた関係でスマホが水没。

防水仕様なのですがもう4年ほど使っておりまして保護フィルムの間に水が入り込んで画面が使い物にならなくなってしまいました…

なんとかタップを駆使して雨雲レーダーを確認。もうしばらくこの辺りは雨が降り続きそうです。

しばらく止みそうにないので、ちょっと落ち着いてきたタイミングで先へ進むことに決めました。

雨雲を見ている感じだと鵜沼~太田あたりに停滞している感じだったので、ずっとここにいるより早めに犬山方面へ抜けてしまったほうが得策というのもあります。

かばんは…悲惨なことになりました。当然服もびっちゃびちゃ。

今後は雨対策でレインコートだけでなく、防水のかばんちゃんも検討したほうがよさそうですね。

15:09 峠をだいぶ進んだところで屋根付きの休憩所を発見。

ここで再度の雨宿り、30分ほど体力回復目的でボケーっとしていました。

もちろん、暇つぶしアイテムのスマホは使えないので無です。うとう峠恐るべし…

うとう峠の後半は石畳ながらかなり綺麗に整備がされています。

15:41 うとう峠を脱出。ここでぴたりと雨が止むのが皮肉なものです。

ちょうど屋根付きの休憩場所があったあたりからと思われますが、日本ラインうぬまの森という遊歩道として整備されているようです。

さて、旧中山道はうとう峠を越えるとどこに出るかというと大規模な団地のど真ん中。

緑苑団地という旧街道と縁がなさそうなところに出ます。このギャップは結構面白い気がします。

緑苑団地・鵜沼台など高台の住宅地の中を進みながら旧中山道は高度を下げていきます。

ここを下ると鵜沼宿。本日の中山道サイクリングの終点となります。

鵜沼宿も高札場が残されていました。東海道に比べて高札場が残っているところが多いように感じます。

15:57 鵜沼宿に到着。

なかなか素敵な宿場町が見られそうですが、今回は入口だけにとどめておきます。

鵜沼から加納・垂井方面を目指すときに楽しみを取っておいても問題はありません。

16:11 新鵜沼駅。

あとは旧上街道になるべく沿うつもりで、小牧線沿線を通って名古屋を目指します。

ここに関しては鵜沼から先へ進むときにまた再走するはずなので、詳しく立ち止まったりはせず夕暮れまでに変えることを目指して進むことにしました。

琵琶峠・物見峠などでアシスト動力を使ったはずなのにまだ75%も残っているのでこいつも活用して進んでいくことにしました。

鉄道道路併用橋だったことで知られる犬山橋を見ながら南へ。

犬山城もシルエットで見られました。

犬山橋を越えると愛知県に入ります。ただいま。

この先はかなり巻きで紹介します。というかほぼ途中で停車せず飛ばしていたので紹介できるものが少ないんですよね。

17:02 小牧原駅。

一部で解体が始まっている桃花台新交通ピーチライナー。この高架橋が見られるのもあと数年かもしれないと思い寄り道。

こんな立派な構造物が廃線って、にわかには信じがたい光景です。

名鉄小牧線に沿って進む高架橋。

17:11 ピーチライナー小牧駅跡

軌道部分は残っていますが駅舎は撤去が完了したようです。

特に小牧駅前となると、全てなくなってしまうのも時間の問題な気がします。

駅の先には特徴的なループ線が今なお残ります。

17:25 県営名古屋空港の裏

航空自衛隊小牧基地関連の集合住宅が並びます。自衛隊関連と思われる方も多くすれ違いました。

小牧基地の近くでは、牛山駅の南で分岐し小牧基地へと向かっていた連絡線の廃線跡も見ることが出来ました。

ちょうどこの画僧の奥の方向が県営名古屋空港・航空自衛隊小牧基地方面。

こっち側が名鉄小牧線方面となります。

17:43 味美で名二環と城北線の下を潜ります。

名古屋市に入って水分橋を渡り庄内川を越えたらゴールはもうすぐ。

新川中橋の南詰、中切町のやたら高いタワマンがよく見えます。

18:06 名古屋高速が見えたら黒川。

18:21 市役所までやってきました。

ここにはカリテコバイクのポートがあるのでここで返却してもいいのですが、もう少しだけ進みます。

18:36 写真はないのですが快活CLUB栄広小路店に入店。

ここに宿泊するわけではなく、本日の宿を取るための利用です。スマホから水が抜けるまでろくに使えなくなってしまいましたからね…

無事にホテルを確保し、再度出発。

19:30頃に伏見駅近くの「名鉄協商パーキング錦通桑名町第2」に自転車を返却。

通常であれば表示することがないであろう、1150minとかいう表示が見られました。

気になる電池残量ですが、55%残してのゴール。まだ半分残ってるとか…すごい。

この日のお宿はドーミーインにしました。さすがに疲れたのでちょっといいお宿に、と思い初ドーミーイン。

翌朝11時まで寝ていていいのがかなり嬉しいところ。

ちなみに、財布やスタンプ帳などありとあらゆるものが濡れてしまっていたので大変でした。

今後は雨対策もちゃんとしようと思います。

夜泣きそば、美味しかったです。

今回漕いでみて分かりましたが、回生ブレーキと空転検知の付いた自転車に乗れるカリテコバイクはすごいです。

普通に、峠を攻めるのに適した自転車といっていいと思います。

恐らく今度は名古屋→鵜沼→垂井→名古屋のライドで利用させていただくことになるかと思います。

またご対戦よろしくお願いします。

おわり。

カリテコバイクHPはこちら

LINEスタンプお願いします

太田の渡しから鵜沼まで、高山線で言えばたった2駅ですがこの区間の中山道は太田の渡しとうとう峠を抱える難所でした。

というか、全体を通して難所しかないような気がしてきました。なんなんだよ中山道。

13:27 太田の渡し跡

木曽のかけはし

太田の渡し

碓氷峠がなくばよい

そんな風に謳われちゃうほど中山道屈指の難所だったようです。

木曽のかけはしは改良工事でかなりわたりやすくなったんだと思いますが、太田の渡しが十三峠を差し置いて難所になるとは…

長大河川を渡る必要の少ない中山道の中でも避けられなかったのがこの木曽川太田の渡し。旅人を困らせたようです。

立派な太田橋を越えると美濃加茂市に入ります。

歩行者専用の橋は作りが新しそうなので後から架けられたものでしょうか。

橋を渡った先では木曽川堤防に沿って進みます。サイクリングロードとして整備されているためかなり走りやすいです。

途中で堤防道路を下り、太田宿の宿場町を通って再度サイクリングロードへ戻ります。

この辺りは日本ラインと名付けられた特に美しい景色が広がっています。

木曽川の流れによってダイナミックに削り取られた地形が凄いところです。

大昔に大学の課外授業で来たことがありますが、大昔の貴重な地層が露出している貴重な箇所…だった気がします。

ただ、問題となるのはこの前方。

途中まではまだ昔の技術でも進めますが途中から大規模な崩落対策と崖から出っ張った高架橋を駆使してなんとか越えている区間になっているのが見えるでしょうか。

旧中山道がこのルートで日本ラインの急峻な地形を攻略していたかというと、そうではありません。

ちょうどこの写真で分かるかと思いますが、川沿いは無理なので途中から山へ分け入っていきます。

真正面の山と右の山の接点となる谷の部分が一番低くなるので、そこを利用して反対側を目指すわけです。

ここは「うとう峠」と呼ばれる難所。距離は短いながらキツイ峠と聞いています。

現在、国道21号線坂祝バイパスがこれらの山をぶち抜いていますが旧中山道に沿った直接の代替路は整備されていません。

距離で言えば十三峠よりだいぶ短いですが、ここも古の頃から時が止まった旧街道の姿が拝めるわけです。

急峻な崖が目前に迫った所で歩道はおしまいになります。

旧中山道ということでウォーキング客を想定しているようで、ちゃんと歩道が整備されているのはありがたいことです。

ただ、こんななんもないところで途切れてしまうとは。

付近には廃墟と化したドライブイン。屋根が抜け落ちてしまっています。

ここから先が各務原市。ここに境界があるのも旧中山道が通っていたことが関係しているはずです。

「気を付けてお帰りください」は車道に向けた看板。

「トンネル内通路あり」は旧中山道に対する注意看板です。

先程もお話ししましたが、旧中山道はここから山のへ向かいうとう峠を目指します。

但し、高山本線が目の前を通っていて渡ることが出来ません。

さて、ここまで書けばわかると思いますが、旧中山道はここで県道207号線と高山本線をまとめてアンダーパスで潜るのです。

その先がようやくうとう峠の入口。まずは線路の向こう側へ行かなければいけません。

ただ、その前に写真撮影を。

14:24 特急ひだ10号名古屋行がやってきました。

小雨がぱらついていてピントを若干逃しましたが、遠目で見ればセーフです…(汗)

さて、勿体ぶりましたがここがアンダーパスの入口。

事前にグーグルマップで確認したところ、純粋な旧中山道区間は階段なしで自転車でも進めるのですが生憎のこのアンダーパスの部分だけ階段が用いられているため自転車では進めません。

いや、ここの下り17段ほどとその先の上り7段ほどを越えてしまえばあとは進めるわけです。

旧街道は荷車や馬での通行も想定されていたため極力階段は避けた作りに、階段があるとしても荷車が通れないため手前の宿場町で積み替えられる想定で作られているはずです。

そうなんです。後付けで作られたこの階段さえ越えてしまえばいいんです。そうと決まれば後は簡単。

額に汗をびっしりかきながら、でも片手でも離したら真っ逆さまなので必死に腰と両手とひざとフル活用してソロリソロリと後退姿勢で自転車を降ろしました。

この階段を下りるだけで約5分。徒歩なら一瞬のところ自転車で来たばっかりにこんな苦労を…

アンダーパスを潜ってから3分後くらいに、猛烈な雨に襲われました。

すぐ止むだろうと粘っていたのですが無理そうなので自転車を放置して雨宿りのためアンダーパスへ避難。

とてつもなく降ってきたせいで視界が真っ白です。まじかよ。

ちなみにこれがアンダーパス。

「雨天時は歩行不可」と注意書きが出るようなトンネルとはどんなものかと気になるところですが、こんな感じに歩道と川が一緒に通っているのです。

つまり、増水したら沈んで流されるわけですね。

こんなところで雨宿りするのも恐ろしいわけですが他にいい場所がありません。

ここで20分ほど雨宿りしていましたが、トンネル内を流れる川の音と風の音と上を走る車の音が超絶不気味でした。

うとう峠という名は気味が悪いを意味する"疎う"が由来だそうです。そんな峠で豪雨にやられてこれですか。

ちなみに、直前までスマホホルダーにセットしていた関係でスマホが水没。

防水仕様なのですがもう4年ほど使っておりまして保護フィルムの間に水が入り込んで画面が使い物にならなくなってしまいました…

なんとかタップを駆使して雨雲レーダーを確認。もうしばらくこの辺りは雨が降り続きそうです。

しばらく止みそうにないので、ちょっと落ち着いてきたタイミングで先へ進むことに決めました。

雨雲を見ている感じだと鵜沼~太田あたりに停滞している感じだったので、ずっとここにいるより早めに犬山方面へ抜けてしまったほうが得策というのもあります。

かばんは…悲惨なことになりました。当然服もびっちゃびちゃ。

今後は雨対策でレインコートだけでなく、防水のかばんちゃんも検討したほうがよさそうですね。

15:09 峠をだいぶ進んだところで屋根付きの休憩所を発見。

ここで再度の雨宿り、30分ほど体力回復目的でボケーっとしていました。

もちろん、暇つぶしアイテムのスマホは使えないので無です。うとう峠恐るべし…

うとう峠の後半は石畳ながらかなり綺麗に整備がされています。

15:41 うとう峠を脱出。ここでぴたりと雨が止むのが皮肉なものです。

ちょうど屋根付きの休憩場所があったあたりからと思われますが、日本ラインうぬまの森という遊歩道として整備されているようです。

さて、旧中山道はうとう峠を越えるとどこに出るかというと大規模な団地のど真ん中。

緑苑団地という旧街道と縁がなさそうなところに出ます。このギャップは結構面白い気がします。

緑苑団地・鵜沼台など高台の住宅地の中を進みながら旧中山道は高度を下げていきます。

ここを下ると鵜沼宿。本日の中山道サイクリングの終点となります。

鵜沼宿も高札場が残されていました。東海道に比べて高札場が残っているところが多いように感じます。

15:57 鵜沼宿に到着。

なかなか素敵な宿場町が見られそうですが、今回は入口だけにとどめておきます。

鵜沼から加納・垂井方面を目指すときに楽しみを取っておいても問題はありません。

16:11 新鵜沼駅。

あとは旧上街道になるべく沿うつもりで、小牧線沿線を通って名古屋を目指します。

ここに関しては鵜沼から先へ進むときにまた再走するはずなので、詳しく立ち止まったりはせず夕暮れまでに変えることを目指して進むことにしました。

琵琶峠・物見峠などでアシスト動力を使ったはずなのにまだ75%も残っているのでこいつも活用して進んでいくことにしました。

鉄道道路併用橋だったことで知られる犬山橋を見ながら南へ。

犬山城もシルエットで見られました。

犬山橋を越えると愛知県に入ります。ただいま。

この先はかなり巻きで紹介します。というかほぼ途中で停車せず飛ばしていたので紹介できるものが少ないんですよね。

17:02 小牧原駅。

一部で解体が始まっている桃花台新交通ピーチライナー。この高架橋が見られるのもあと数年かもしれないと思い寄り道。

こんな立派な構造物が廃線って、にわかには信じがたい光景です。

名鉄小牧線に沿って進む高架橋。

17:11 ピーチライナー小牧駅跡

軌道部分は残っていますが駅舎は撤去が完了したようです。

特に小牧駅前となると、全てなくなってしまうのも時間の問題な気がします。

駅の先には特徴的なループ線が今なお残ります。

17:25 県営名古屋空港の裏

航空自衛隊小牧基地関連の集合住宅が並びます。自衛隊関連と思われる方も多くすれ違いました。

小牧基地の近くでは、牛山駅の南で分岐し小牧基地へと向かっていた連絡線の廃線跡も見ることが出来ました。

ちょうどこの画僧の奥の方向が県営名古屋空港・航空自衛隊小牧基地方面。

こっち側が名鉄小牧線方面となります。

17:43 味美で名二環と城北線の下を潜ります。

名古屋市に入って水分橋を渡り庄内川を越えたらゴールはもうすぐ。

新川中橋の南詰、中切町のやたら高いタワマンがよく見えます。

18:06 名古屋高速が見えたら黒川。

18:21 市役所までやってきました。

ここにはカリテコバイクのポートがあるのでここで返却してもいいのですが、もう少しだけ進みます。

18:36 写真はないのですが快活CLUB栄広小路店に入店。

ここに宿泊するわけではなく、本日の宿を取るための利用です。スマホから水が抜けるまでろくに使えなくなってしまいましたからね…

無事にホテルを確保し、再度出発。

19:30頃に伏見駅近くの「名鉄協商パーキング錦通桑名町第2」に自転車を返却。

通常であれば表示することがないであろう、1150minとかいう表示が見られました。

気になる電池残量ですが、55%残してのゴール。まだ半分残ってるとか…すごい。

この日のお宿はドーミーインにしました。さすがに疲れたのでちょっといいお宿に、と思い初ドーミーイン。

翌朝11時まで寝ていていいのがかなり嬉しいところ。

ちなみに、財布やスタンプ帳などありとあらゆるものが濡れてしまっていたので大変でした。

今後は雨対策もちゃんとしようと思います。

夜泣きそば、美味しかったです。

今回漕いでみて分かりましたが、回生ブレーキと空転検知の付いた自転車に乗れるカリテコバイクはすごいです。

普通に、峠を攻めるのに適した自転車といっていいと思います。

恐らく今度は名古屋→鵜沼→垂井→名古屋のライドで利用させていただくことになるかと思います。

またご対戦よろしくお願いします。

おわり。

カリテコバイクHPはこちら

LINEスタンプお願いします