一昨日、友人が主催した「郡上割り箸を作っている方から、森の話を聞く会」に参加しました。遠く、郡上八幡からお越しくださったのは、株式会社郡上割り箸の小森胤樹さんです。

最初に見せられたのは、数枚の森の写真。すがすがしく感じる森の写真もあれば、気味悪くて、不快に思える森の写真も。

上は心地よい森。適度に間伐した人工林です。下の写真は、間伐がなされなかったため、下草がはえず、表土が流れて根っこがむき出しになった木々です。緑がないので、モノクロ写真のよう。気持ちのよい森ではありません。

むかし、鞍馬山の僧正が谷でこの光景を見たことがあります。薄気味悪くて、まさに天狗が出そうな森だ!と思ったことを思い出しました。

小森さんのお話は、びっくりの連続。以下、彼の話をごく一部ですが列挙します。

日本の森林面積は国土の68%を占めている。そのうち4割が人工林。昭和40年代の、国の拡大造林の方針のため、これだけ広がった。当時は山に仕事がなく、苗を植えると1本いくらで日当が出たため、大きな収入になった。

しかし、このすぐあと、外国の木材が大変安い値段で輸入されるようになり、国産材は競争できなくなった。せっかく植えた苗は間伐されず、どんどん成長。その結果、現在の日本の森の体積は、過去2000年の歴史の中でもっとも多くなった。

石油や電気、石炭などのエネルギーにとってかわられるまで、薪と炭は、人々の生活になくてはならないものだった。東海道五十三次の絵に描かれている松は、たいていほんの数本。これは実際の風景を省略したのではなく、薪炭用の木の伐採が激しかったという証拠。

現在、日本では、エネルギー源としての薪炭の需要は減ったが、住宅は、木造家屋の建設がいまでもかなりの割合を占めている。ところが、日本は自国の木材をたった30%しか使っていない。森に木があるのに、使っていない。

世界の木材自給率の筆頭は、森林伐採が極度に進んでいるマレーシア。そのあとに続くのは、カナダやスウェーデンなどの先進国。自国内の需要にこたえたうえで、十分輸出もできている国々だ。日本は、自国の木を放置したまま、7割もの木材を海外に頼っている。おかしなことだ。自国の森の木々に対しての利用率は、わずか0.53%。

割り箸を作り始めたのは、間伐材を消費して、森にお金をもどし森を元気にするための資金としたいから。「割り箸は使い捨てだからもったいない、環境に悪い」という考えがあるが、国産割り箸と洗い箸の環境への負荷を計算したところ、ほとんどかわらないことがわかった。外食産業で、人が使った箸を洗うためには、大量の水と熱と洗剤が必要。そのことを勘案して計算してみた結果がこれ。国産割り箸の需要を伸ばせば、間伐のためのお金が生まれ、森が元気になる。

外国で作られた割り箸は、遠くまで運んでくる過程でかびる心配がある。だから、かび防止剤を大量に使う。それが人体に悪影響を及ぼす。外国産の割り箸は100膳100円ちょっと。郡上の割り箸はその4,5倍。高いと思うのだろうが、一膳はわずか4円か5円。その程度を価格に上乗せしても、安全性と自国の森のことを考慮したら高いものとは言えない。

小森さんは、林業のかたわら、地元の集落で冒険の森を主宰しています。工夫を凝らしたアスレチックの設備がしつらえられているみたいですが、彼の大きな目的は、子供たちに森に親しんでもらうことと。

昔は薪や柴の調達のため集落のそばには里山がありました。柴刈りやごかき(落ち葉拾い)は、子供たちの仕事でもあったはず。そこでは、遊びも次々に生まれたことと思います。

さらに、森に人が入ることで、獣たちにストレスを与えるという利点もあります。昔は、里山があったので、獣は森からなかなか出ることができなかった。でもいまは、里のそばにすぐに森が出現したため、獣は里に出やすくなりました。

小森さんの話は途切れることなく続き、お話会終了後の質疑応答、その後は、参加者たちの持ちよりご飯を食べながらのお話と、ほぼたっぷり3時間以上、実のあるお話をお聞きできました。

もちよりご飯には、主催者の友人が仕込んだ味噌と、その場で削った本枯れ節の鰹節で作ったあたたかい味噌汁が提供。どれもおいしく、たのしいひと時となりました。

ちなみに私が持参したのは、おからと甘酒のケイクサレと、甘酒ケーキ。どちらも卵、乳製品不使用なのですが、いまいち満足できない仕上がりになり、ちょっと残念。さらに改良し、講習会メニューにしたいと思っています。

さて、この郡上割り箸、来週日曜日24日に開催されるあすけ夢里まつりから、アンティマキの出店するイベントにて、わたしのブースのなかで販売します。ひと束100膳が450円。ほぼ実費でおわけいたします。予約注文も承りますので、注文なさりたい方はアンティマキの問い合わせからメイルをください。

最初に見せられたのは、数枚の森の写真。すがすがしく感じる森の写真もあれば、気味悪くて、不快に思える森の写真も。

上は心地よい森。適度に間伐した人工林です。下の写真は、間伐がなされなかったため、下草がはえず、表土が流れて根っこがむき出しになった木々です。緑がないので、モノクロ写真のよう。気持ちのよい森ではありません。

むかし、鞍馬山の僧正が谷でこの光景を見たことがあります。薄気味悪くて、まさに天狗が出そうな森だ!と思ったことを思い出しました。

小森さんのお話は、びっくりの連続。以下、彼の話をごく一部ですが列挙します。

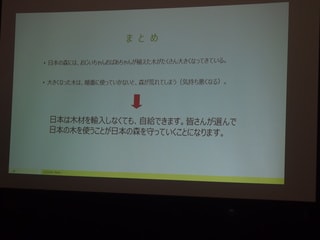

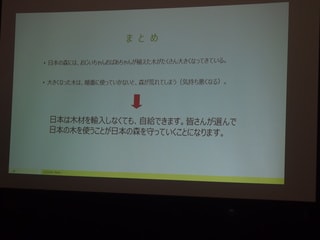

日本の森林面積は国土の68%を占めている。そのうち4割が人工林。昭和40年代の、国の拡大造林の方針のため、これだけ広がった。当時は山に仕事がなく、苗を植えると1本いくらで日当が出たため、大きな収入になった。

しかし、このすぐあと、外国の木材が大変安い値段で輸入されるようになり、国産材は競争できなくなった。せっかく植えた苗は間伐されず、どんどん成長。その結果、現在の日本の森の体積は、過去2000年の歴史の中でもっとも多くなった。

石油や電気、石炭などのエネルギーにとってかわられるまで、薪と炭は、人々の生活になくてはならないものだった。東海道五十三次の絵に描かれている松は、たいていほんの数本。これは実際の風景を省略したのではなく、薪炭用の木の伐採が激しかったという証拠。

現在、日本では、エネルギー源としての薪炭の需要は減ったが、住宅は、木造家屋の建設がいまでもかなりの割合を占めている。ところが、日本は自国の木材をたった30%しか使っていない。森に木があるのに、使っていない。

世界の木材自給率の筆頭は、森林伐採が極度に進んでいるマレーシア。そのあとに続くのは、カナダやスウェーデンなどの先進国。自国内の需要にこたえたうえで、十分輸出もできている国々だ。日本は、自国の木を放置したまま、7割もの木材を海外に頼っている。おかしなことだ。自国の森の木々に対しての利用率は、わずか0.53%。

割り箸を作り始めたのは、間伐材を消費して、森にお金をもどし森を元気にするための資金としたいから。「割り箸は使い捨てだからもったいない、環境に悪い」という考えがあるが、国産割り箸と洗い箸の環境への負荷を計算したところ、ほとんどかわらないことがわかった。外食産業で、人が使った箸を洗うためには、大量の水と熱と洗剤が必要。そのことを勘案して計算してみた結果がこれ。国産割り箸の需要を伸ばせば、間伐のためのお金が生まれ、森が元気になる。

外国で作られた割り箸は、遠くまで運んでくる過程でかびる心配がある。だから、かび防止剤を大量に使う。それが人体に悪影響を及ぼす。外国産の割り箸は100膳100円ちょっと。郡上の割り箸はその4,5倍。高いと思うのだろうが、一膳はわずか4円か5円。その程度を価格に上乗せしても、安全性と自国の森のことを考慮したら高いものとは言えない。

小森さんは、林業のかたわら、地元の集落で冒険の森を主宰しています。工夫を凝らしたアスレチックの設備がしつらえられているみたいですが、彼の大きな目的は、子供たちに森に親しんでもらうことと。

昔は薪や柴の調達のため集落のそばには里山がありました。柴刈りやごかき(落ち葉拾い)は、子供たちの仕事でもあったはず。そこでは、遊びも次々に生まれたことと思います。

さらに、森に人が入ることで、獣たちにストレスを与えるという利点もあります。昔は、里山があったので、獣は森からなかなか出ることができなかった。でもいまは、里のそばにすぐに森が出現したため、獣は里に出やすくなりました。

小森さんの話は途切れることなく続き、お話会終了後の質疑応答、その後は、参加者たちの持ちよりご飯を食べながらのお話と、ほぼたっぷり3時間以上、実のあるお話をお聞きできました。

もちよりご飯には、主催者の友人が仕込んだ味噌と、その場で削った本枯れ節の鰹節で作ったあたたかい味噌汁が提供。どれもおいしく、たのしいひと時となりました。

ちなみに私が持参したのは、おからと甘酒のケイクサレと、甘酒ケーキ。どちらも卵、乳製品不使用なのですが、いまいち満足できない仕上がりになり、ちょっと残念。さらに改良し、講習会メニューにしたいと思っています。

さて、この郡上割り箸、来週日曜日24日に開催されるあすけ夢里まつりから、アンティマキの出店するイベントにて、わたしのブースのなかで販売します。ひと束100膳が450円。ほぼ実費でおわけいたします。予約注文も承りますので、注文なさりたい方はアンティマキの問い合わせからメイルをください。