蛇足編に続き、とんでも編を。。。

試作が完成したと思いきや、少しだけ足が出てしまったという話を。

出力側に蛇足的に電解コンデンサを追加したところ、なかなかよろしいという感じで

これはこれで気にいったものの、段々と欲が出てくるというか、細かい部分がますます気になってしまい。。。

実は、動作しだした当初から不思議な現象が現われていて。

2連ボリュームを絞りきる直前に何故かポップノイズが聞こえてしまう。

はて???

ひょっとして入力側のコンデンサに問題がるのかと思い、取り外したものの

変化なし。

はて?????

それならばと、ボリュームの不良を疑って交換したものの、変化なし。

マルツパーツで購入した2連50KΩ(Aカーブ)は、以前にもとんでもない不良品があって

端子のカシメ部分のカシメが非常に甘く、配線を揺らすと音が途切れてしまうという事なので

カシメを強く締め直したという事で、今ひとつ信頼性に欠ける物という認識が若干

あったもので。

交換した物は、基板用のモールドタイプで、同じく50KΩ。

しかし現象が変わらないのでこれまた何故だろうかと回路図(原典)と自分の回路図を見比べてみると

なんとまぁ、10KΩを指定されていたとは。(これは大失敗)

しかし手持ちがないので、ここは無理やり(毎度ながら)という事で荒技を使うことに。

最初、ボリュームと並列に4.7KΩの抵抗を追加して、擬似的に抵抗値を下げようとしたものの

その後にも2本抵抗があるので、これは意味がないということで、4.7KΩを撤去。

ミュート回路がないポップ音よりは遥かに静かなものの、音が聞こえなくなるレベルで、ポコッと

音がすると、やはり気になってしかたなく。

この辺で気づけばよかったものの、どんどん泥沼に入っていくことに。

そう、ボリューム交換時に、根本的な間違いをしていたものの、そのまま気づかず、

おかしいなぁおかしいなぁと、音を聞くたびに首をかしげることに。

そして原典を見ると、10KΩと22KΩが並列になっていて。そういえば最初から気になっていた点で。

合成抵抗値が6.75KΩ程度になっているので、ここも何かポイントがありそうだということで、

あえて22KΩを外してみると・・・・なるほど、音が大きくなった(当然)

では逆に2KΩにすると・・・・ハムノイズが聞こえる。

(入力インピーダンスなんぞ、どこかに飛んでいっていしまっているというか、この時点でもはや自分の頭が飛んでいる?)

それならばと、抵抗を間に入れるとどうなるか。

つまり、ボリュームが最低値、つまり絞りきった状態は0Ωになるので、回路的に

どうも都合が悪いようなので、直列に抵抗を足すと、トランジスタのベースからみると

抵抗値があるようにということで。

そもそも、トランジスタを使用した差動回路の入力側はどうしてコンデンサを入れているのか?

では差動回路の逆側(2つめのトランジスタ)側は、どうしてコンデンサをつけなくてもいいのか?

(たかじん式には位相補正のためにコンデンサが入っていますが、並列に抵抗が入っています)

若干ここらが気になって、入力側のベース電圧を測ると、-3.9mV。

ボリュームの位置によって最大で+1.6mVまで変化するので、やはり入力側にはコンデンサが必要なのかと。

これならどうだと音を聞いたものの、まだ何かおかしな状況で。

ボリュームを最低にしてから回して行くと無音から急激に爆音状態となって、9時前でも

耳が痛い状況となって、変だなぁと。

1.1KΩを10KΩなどと無意味に交換しても、少し変化する程度で大きな違いがなく

これは何かとんでもないことをしでかしているなと。。。。

配線をたどっていきよくよく見ると、唖然。

ボリュームの配線を間違えていたとは。

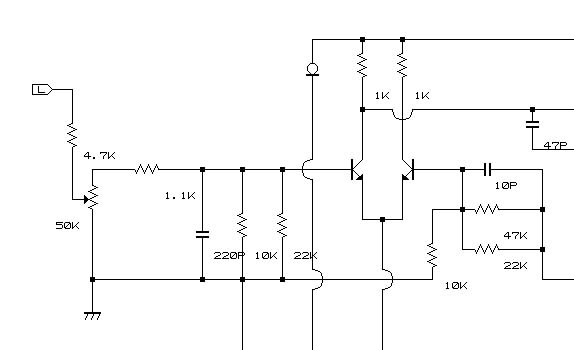

回路的にはこのような状況に。

なんだこれ?といった感じながら、いつしかボリュームを絞りきる直前のポップ音が消えていることに

気づき、あとは音量さえ解決できればということで、画策することに。

簡易アッテネータを入れるか、負帰還抵抗を交換するか。

とりあえず後者を選択して、いくつか抵抗を付け足すものの、極端な差がなくなり、ここもおかしいぞと。

やはりボリュームの配線かと思い、配線を元通りにしようとしたものの、ふと違う案が。

ここに抵抗をいれてみよう。どうせ試さなければ分からないことだし。

なんと無茶な。回路図を見て言いたい。自分に言いたい。

何をどうしたらこうなった?

このBlogを書く前に、ふとネットサーフィンしてみたら、「擬似T型アッテネータ」として、この入力側の

ボリュームの使い方が存在するらしく、あながち完全な間違いではないらしくて。

しかし、非常に満足できるものとなっているのが。(ここが最大の問題であって、非常に良い音がしていて)

中域の厚みもかわらず、音像が遠くへいくこともなく、高域も伸びているし、

低域もかっちりとした太い音がしているし。

そして、ボリュームを絞る直前のポップ音が消えているし。

無音時にボリュームを回すと、9時から10時くらいの間で、がさごそとガリオームのように聞こえていたのが、

何も音がしないし、

全域でホワイトノイズも聞こえず。

(正確には、無音時のボリューム最大時に僅かホワイトノイズがしていたのにそれも消えていて)

ピーとか、ブーとか、動作しだしたころに散々聞いた音も全くしていないし。

ただ、オシロで出力波形を見るのが非常に怖い気もして。。。。。

とりあえず、2連10KΩボリュームが届くまで、この状態のまま維持することに。

(初段のトランジスタが飛んだら飛んだということで、これも試作という事にしよう)

ちなみに、初段のベースの電圧を再度測定すると、ボリュームの位置に関係なく

-1.9mVという状態になっていて、ある意味、回路的には安定しているものなのかも。

気になるようであれば、外した入力側のコンデンサを元に戻せばすむことだし、

結局、何をしていたのかな???