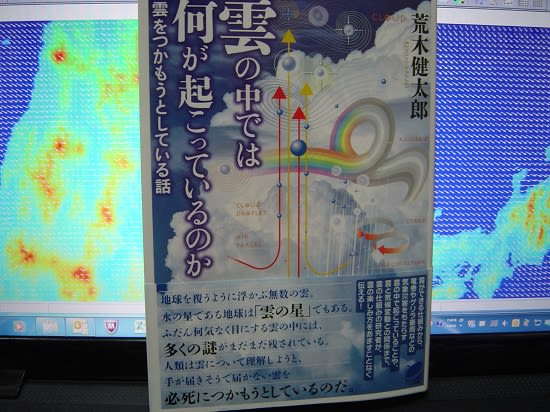

「雲の中では何が起こっているのか-雲をつかもうとしている話-」荒木健太郎著 ベレ出版(2014年6月23日・発売)

先日、久しぶりに書店で本(↑)を買いました。

専門的な内容でありながら、敷居を下げ、キーワードを太字にしてポイントを強調し、また親しみやすいイラストを駆使して、分かりやすく解説するために工夫が随所に凝らされています。何度も読み返したい良書と感じました。「分かりやすさ」を極限まで追求する姿勢や熱意には感心しました。

複雑な大気の動きやメカニズムが、理論的でありながら、とてもわかりやすく解説され、また親しみやすいイメージで描写されています。特に、さまざまな現象が「擬人化」されている点は面白く、斬新なアイデアと感じました。

私たちが普段目にしている、そして日々翻弄されている(?)大気の現象も、実は「人間味あふれる壮大なドラマ」によって形作られている、そう感じました。大気の現象は物理現象でありながら、どこか私達・人間に近い一面も持っている・・・そんな親しみも覚えました。

その一方で、最先端の話題もしっかり盛り込まれています。これは私にとってもありがたいことです。

私はこれまで様々な専門分野を経験してきましたので、その都度、その分野の専門書を読んできました。その際はまず図書館や書店に赴いて、パラパラと興味のある所を見て、わかりやすい参考書であるか否かを即座に判断します。そこで「これは!」と思った本を借りたり、買ったりするのです。

これまで様々な気象の専門書を読んできた感想としては、多くの場合、数式の展開を追いかけるだけで息切れ感があり、その式が持つ物理的なイメージを読み解く所まで到達できないような記述が多い(私のバックグラウンドの知識不足を差し引いても)、と感じていました。

今では機械工学の分野では材料力学や電気・電子回路、さらには機械設計などの非常にわかりやすい良書が多く出ています。そして、気象分野でも、そのような本(本格的・専門的な内容でありながら、それでいて非常に分かりやすく解説してくれる書籍)が遂に登場したのだな・・・との思いを強くしました。

発売以来、公式facebookページやAmazonのレビューなどで、これまでこの本について述べられてきた感想やコメントを見ていると、主に気象予報士の方が、同じく気象予報士の方やこの資格取得を目指している方に向けて本書を薦めるコメントを多く見受けます。そこで、敢えて違った視点で述べてみようと思います。

気象学に挑むのは、何も「気象学の専門家」だけとは限りません。もともと気象を専攻していたわけでもなく、必ずしも気象予報士になろうというわけでもないけれど、自ら興味をもって、または成り行きで(?)、気象について学び、研究するに至った研究者や技術者の皆さん。

特に「野生の研究者」(※リンク先を参照)として、孤高に(?)気象に挑む方にとっては心強い羅針盤となるのではないでしょうか。気象の変化は様々な産業に大なり小なり影響を及ぼしています。つまり、もともとは気象の専門ではなかったけれど、縁あって気象の問題に取り組む(または関わる)ことになった方々も少なくないでしょう。

異分野の専門からの参入組にとって、気象学の概念や理論はなかなか難しいものです。私ももとは機械工学の出身で、計算シミュレーション系の人間なので、数式それ自体に抵抗はそれほどありませんが、それでもなお気象学の様々な概念は難しく、今でも所々認識や理解が抜けている所もあるかもしれません。その意味では、自分の知識や理解の確認と足りない部分をフォローしてくれる存在と言えるでしょう。

また、大気現象は様々なメカニズムが複雑に入り組んで一つの巨大な構造を作り出しています。その自然の造形美には感動するのですが、その一方で、理解するのには非常に骨が折れます。この本では、何百枚ものイラストを駆使して様々なイメージを目の前に分かりやすく描き出してくれます。私もイラストを描くことが多いので(例えばこんな記事)、著者の苦労の一部は想像できるつもりです。それにしても、これを何百枚も描くというのは並大抵のことではない、という事は容易に想像できます。著者の熱意には唯々、脱帽と言うより他はありません。

私自身、気象の業務に加えて、学習塾などの講師も兼ねているので「分かりやすく説明すること」がどれほど大変であるか、を実感として知っているつもりです。「相手にとって分かりやすいイメージ」を描くためには、その裏側では物凄い「格闘」が繰り広げられているものです。伝えるべきニュアンスをただ伝えるだけならば、ちょっとした数式で記述しても良いのです。多くの専門書籍がこれをやっています(← その結果、非常に分かりにくい)。しかし敢えて、言葉を尽くし、イマジネーションを膨らませ、それを手の込んだイラストに描き上げて・・・この心遣いは、まさに「塾講師」のそれに通じるものがあります。想像を絶する労力が注ぎ込まれていたのではないか、と一人想像しています。

この本の公式facebookページを見ると、この本が出来上がるまでの著者の奮闘される様子はもちろん、多くの仲間の応援や協力があったのだという事も、ひしひしと伝わってきました。多くの仲間たちの知識や経験、そして熱い想いも一緒に込められている、そんな「著者と多くの仲間たちの絆の結晶」とも言うべき一冊と言っても過言ではないでしょう。

さらに驚くべきことに、発売開始からわずか4日で増刷が決定してしまったそうです。これは驚異的なスピードです。気象分野に関する「本格的・専門的な内容でありながら、それでいて非常に分かりやすく解説してくれる書籍」が、これほどまでに求められていたことの現れではないでしょうか。

さて、ゆっくり、じっくり、新しい気象学の世界を堪能させて頂こうと思います・・・。これから何か困った時は、この本を読む事にしよう・・・と、言うわけでこの週末は久々の読書タイムです。

●Amazonの本書の紹介・購入ページはこちらから

●本書の公式facebookページはこちらから

≪(※)「野生の研究者」とは?≫

単にに大学や企業の外にいる「在野の研究者」という意味ではなく、どこに所属していようが、自らのなかに動機づけをもち、「やむにやまれぬ衝動で自分自身の研究をしてしまう」人を指します。かく言う私も「本職(プロ)の研究者」ではありませんが、「野生の研究者」には該当するようです。

【参考文献】「数理的発想法(1) ニコニコ学会βは<野生の研究者>を可視化する」