「令和3年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)」(気象庁HP)を見ると、梅雨入りの便りもちらほらと届き始めました。

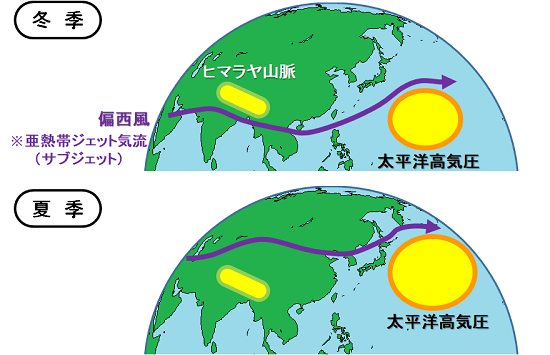

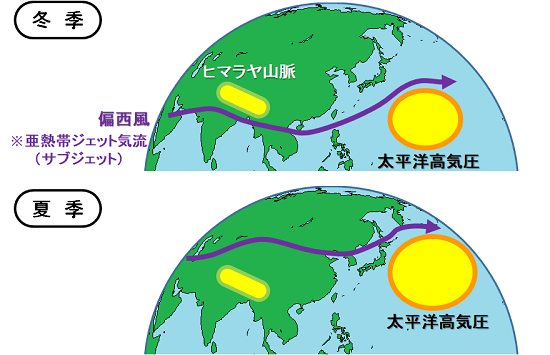

高層天気図を通して、遥か上空の偏西風の流れを知ることができます。この流れの様子からも季節の歩みが感じられます。冬になると上空の寒気が北から南下するのに伴って、偏西風の流れもヒマラヤ山脈の南側を通るまでに南下します。一方、夏になると、偏西風の流れはヒマラヤ山脈の北側を通るまでに北上します。

そして、その中間の冬から夏の移行期に当たる梅雨は、偏西風の流れがヒマラヤ山脈にぶつかり、南北に分流します。このようなパターンが、少しずつ見られるようになりました。

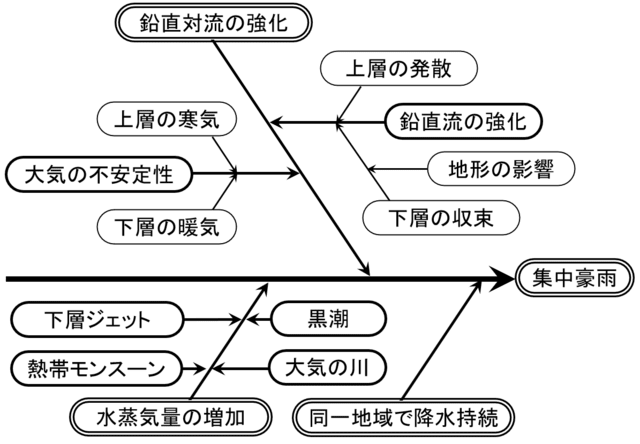

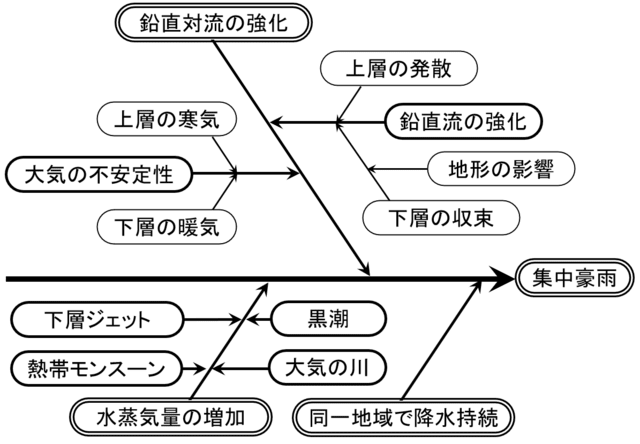

梅雨の時期となると気になるのが「集中豪雨」です。そこで、集中豪雨の特性要因図を描いてみました。

集中豪雨の背景には様々な要因が挙げられますが、主に「鉛直対流の強化」と「水蒸気量の増加」に分類されます。これらはさらに細かい要因に分けられます。個々の事例において「どの要因が、どのような形で、大きな役割を果たすのか」を見極めるのが肝要です。

特に豪雨のカギとなるのは下層における多量の水蒸気の流入です。

高層天気図を通して、遥か上空の偏西風の流れを知ることができます。この流れの様子からも季節の歩みが感じられます。冬になると上空の寒気が北から南下するのに伴って、偏西風の流れもヒマラヤ山脈の南側を通るまでに南下します。一方、夏になると、偏西風の流れはヒマラヤ山脈の北側を通るまでに北上します。

そして、その中間の冬から夏の移行期に当たる梅雨は、偏西風の流れがヒマラヤ山脈にぶつかり、南北に分流します。このようなパターンが、少しずつ見られるようになりました。

梅雨の時期となると気になるのが「集中豪雨」です。そこで、集中豪雨の特性要因図を描いてみました。

集中豪雨の背景には様々な要因が挙げられますが、主に「鉛直対流の強化」と「水蒸気量の増加」に分類されます。これらはさらに細かい要因に分けられます。個々の事例において「どの要因が、どのような形で、大きな役割を果たすのか」を見極めるのが肝要です。

特に豪雨のカギとなるのは下層における多量の水蒸気の流入です。