明日5日は端午の節句です。

♪屋根より高い鯉のぼり~

と、歌われているように、昔は男の子がいるご家庭では鯉のぼりを高々と揚げていましたが、1980年代以降、庭付き一戸建て住宅の減少とマンションなどの集合住宅の増加などによる住宅事情や少子化などのためか? 家の庭に高々とこいのぼりが揚がる風景を見ることが少なくなってきました。

都市部から離れた我が田舎町熊取町でも揚げている家をほとんど見ません。

鯉のぼりは男の子が様々な困難に打ち勝って大成する立身出世の象徴され、子供の成長を願う日本の文化です。

ここにも文化の衰退が感じられ、寂しくなります。

と言うことで、今日は鯉のぼりは何故「鯉」なのかを調べました。

「鯉のぼりの由来」

先ず、鯉のぼりは日本の風習で、文化として定着しています。

その始まりは、江戸時代、武士の家では、生まれた男の子の出世を願って馬印や幟を揚げていたのですが、これを庶民が真似をして男児の出世と健康を願い、家庭の庭先で飾られた紙・布・不織布などに鯉の絵柄を描き、風をはらませてなびかせる吹流しを鯉の形に模して作った幟が由来と言われています。

元々は真鯉(黒い鯉)のみでしたが、明治時代から真鯉(まごい)と緋鯉(ひごい)の対で揚げるようになり、昭和時代からは家族を表すものとして子鯉(青い鯉)を添えたものが主流となりました。

最近では緑やオレンジといった、より華やかな色の子鯉も普及してきて、所によっては女の子も含め家族全員の分の鯉を上げる家もあるそうです。

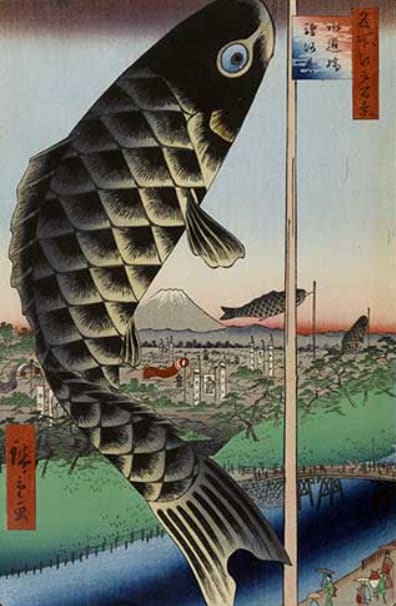

・歌川広重の「名所江戸百景」に描かれた「水道橋駿河台」にも鯉のぼりが登場しています

「鯉のぼりはなぜ鯉なのか?」

では、鯉のぼりはなぜ鯉なのでしょうか?

これは、中国の登竜門伝説に由来します。

登竜門伝説とは、中国の黄河上流には激流が連なった竜門と呼ばれる難所があり、そこを登り切った魚は竜になるという伝説です。

中国の後漢書による故事では、黄河の急流にある竜門と呼ばれる滝を多くの魚が登ろうと試みますが、ことごとく失敗しました。

そうした中、鯉のみがこの急流を登り切り、竜になることができたのです。

このことから鯉の滝登りが立身出世の象徴となったのです。

この竜門伝説に因んで、吹流しに鯉の絵を描くようになったと言われています。

最新の画像[もっと見る]

-

「蛇の道は蛇」の由来

9ヶ月前

「蛇の道は蛇」の由来

9ヶ月前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

-

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

身近な野鳥「ムクドリ」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

-

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

ニゲラの花「蕾から種まで」

9ヶ月前

同じように、国民の祝日に日の丸の旗を掲げる習慣も薄れて、

朝、約5km散歩するのですが、国旗を見るのは二軒だけです、

寂しくなりました。考えて見たら、

我が家にも日の丸の旗が有るかないか定かではありません。

> 黄河上流には激流が連なった竜門と呼ばれる難所があり、そこを登り切った魚は竜になるという伝説です。

古い歴史の中国に学ぶことが多かったのに、最近の中国は自国の歴史を まったく学ばないようです。

> 前田慶次郎が前田家を継いでいたら、前田家はどのようにになっていたでしょうね。

あるいは、バサラの慶次郎が継いでいたら前田家は残ってなかったかも分かりませんね。

歴史に名をとどめるということは、ある種の運命がからみそうです。・・・おもしろいです・・・