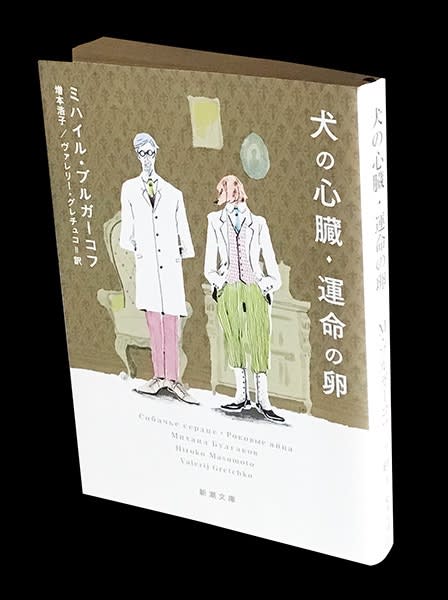

ミハイル・ブルガーコフ『犬の心臓・運命の卵』

白衣を着た男性と、彼を睨む犬。

犬の首から下は普通の人間で、二人羽織のような違和感がある。

そんな二人が描かれたカバーのイラストは、とてもお洒落。

スマートな小説を想像するのだが。

『犬の心臓』は、野良犬のモノローグから始まる。

空腹な犬は、いじめられて怪我をし、死を覚悟している。

1920年代のソ連。

その犬の目を通して、いかに人々の食が貧しいのか、生活が苦しいのかが示される。

そこへ、裕福な身なりの、ソーセージを持った男が通りかかり、犬は必死に這って近づく。

こうして、医者と犬は出会う。

犬が思うことを、まるで漫画の吹き出しのようにはさみながら進行していく物語は、馬鹿馬鹿しくも滑稽な味わい醸し出す。

体制を小馬鹿にしたような箇所もあって、当時の状況を考えると、おかしいけれど、これ大丈夫? と思ったりする。

手術を施された犬が、徐々に変わっていく様子は、グロテスクでもあるが、どこか物哀しい。

ドタバタの喜劇なのに、ちょっとホロリとさせられるときの、気持ちの揺さぶられ方にも似ている。

装画は坂本奈緒氏。(2019)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます