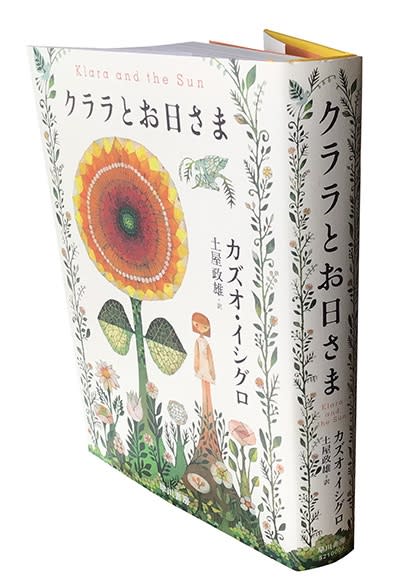

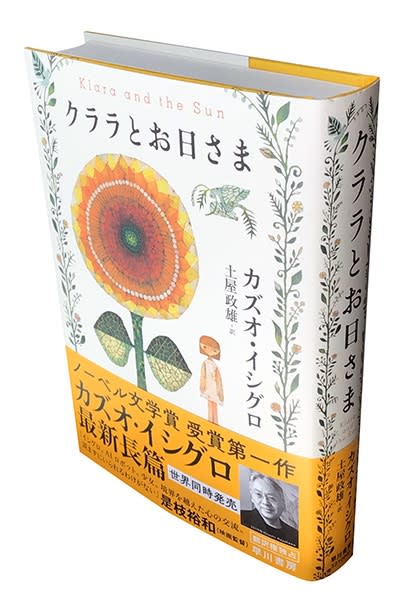

ガズオ・イシグロ『クララとお日さま』

小説の舞台となる世界は、ぼくが住んでいるこの世界とは少しだけ違うところだ。

少し未来で外国で、その場所での共通の知識、常識が、ぼくにはわからない。

この小説は、その違いを説明しない。

ルールを知らない異空間で、不安な思いを抱き、それは何だろうと考えながら歩き続けるような読書。

そのことが、物語の細部を深く心に印象づける。道に迷ったとしたら、電柱の表示さえも見逃さないように注意するだろう。

読後、誰かと話し合いたい気分になる。一方で、自分一人の心に留めておきたいとも思わせる不思議な本。

カバーのイラストが持つ優しい雰囲気は、物語の本質を見失わせないためかもしれない。

悪意を含んだ物語ではなく、愛に満ちているのだと、ぼくは信じたい。

装画は福田利之氏、装丁は坂川朱音氏+鳴田小夜子氏。(2021)