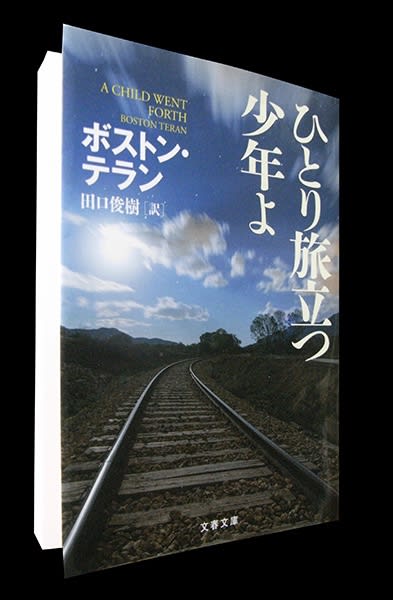

ボストン・テラン『ひとり旅立つ少年よ』

カバーには、遥かに延びて行く線路の写真。

線路を邪魔しない右上に置かれたタイトル『ひとり旅立つ少年よ』。

これだけを見たならば、十代に向けた金言集や詩集のようにも思える。

しかし、帯の文言を先に読んでしまったので、そうではないとわかっている。

〈父の罪を贖うため、地平線の彼方をめざす 危うく、でも強いその姿を見よ。〉

泣かせようとしているのがわかる。

きっと感動的な話なのだ。

ところが、主人公の少年は、たびたび自分の行いをセンチメンタルに反省する。

そのたびに興が削がれ、冷静になってしまう。

奴隷制度が残っている時代のアメリカが舞台。

馬車が走り、銃を撃ち、人が死んでいく、西部劇のようなエンターテイメント小説の体裁。

そこに少年の成長を織り込んでいる。

すべては少年のため。

そのためなのか、少年と関わる人たちが小道具程度の扱いなのが残念だ。魅力的な人たちなのに。

白人の少年が、黒人と一緒に競りにかけられるなど、意外な展開は楽しめる。

これも、少年を鍛える仕掛けのひとつに感じられてしまうのだが。

カバーデザインは石崎健太郎氏。(2019)