津幡町で見聞した、よしなしごとを簡潔にお届けする不定期通信。

今回の投稿は、以下の3本。

【錦秋、到来。】

明日(2022/11/07)は二十四節気のひとつ「立冬」。

「冬が立つ」と書くとおり、冬の兆しを感じる時期だ。

「立冬を迎え、暦の上では冬となりました」

といったフレーズを何度か見聞きするだろう。

なお暦の上の冬は、立冬から立春の前日までを指す。

そんな季節の移ろいに歩調を合わせるかのように、

ご近所のイチョウ並木は、すっかり鮮やかな黄に色づいた。

散歩中に彼方此方で見かける赤も、この時季ならでは。

落葉樹がまとまった「紅葉スポット」ではないが、充分に目を楽しませてくれる。

廃屋(だと思う)の壁を覆う蔦紅葉。

<♬まっかだな まっかだな つたの葉っぱがまっかだな♬>

オジサン、思わず童謡『まっかな秋』のフレーズを口ずさんでしまうのである。

さて、立冬に続く冬の使者は「木枯らし」だ。

吹くたびに葉を落とし、まるで木を枯らすような風の便りが聞こえてくると、

列島上空は「西高東低」の冬型の気圧配置。

寒さも本格化してくる。

物悲しさを誘う地に落ちた葉は、やがて微生物や昆虫の糧となり、

新たな命を育むのだ。

【実りの秋、到来。】

秋を代表する果実・柿の中で渋柿を甘くするのが、

初冬の風物詩「吊るし柿」。

乾燥させることで、渋柿の可溶性のタンニンが不溶性に変化し、

渋味を感じなくなって甘味が増す。

理屈では分かっているのだが、自然がもたらすメタモルフォーゼは神秘的である。

薔薇の実。

いわゆるローズヒップは、生け花やフラワーアレンジメントなどの花材になる。

また、よく知られるのはハーブティーの材料だろうか。

俗に「ビタミン爆弾」と呼ばれるほど、ビタミンCが豊富らしい。

【芸術の秋、到来。】

(2022年)11月10日まで「第18回 津幡美術作家協会展」が開催されている。

会場は、津幡町文化会館「シグナス」。

日本画、洋画、書道、写真、工芸など力作多数。

機会があれば足を運んでみてはいかがだろうか。

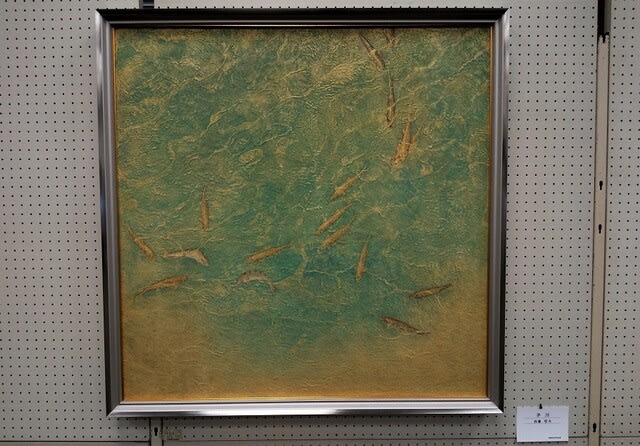

僕が個人的に気に入ったのは、コチラの作品。

タイトル「夢淵」。

読みはおそらく「ゆめぶち」だと推測。

奈良県の山あい、3本の川が合流するところに碧水を湛えた深い淵があるという。

水の揺らぎと魚影が、実にいいなと感心した。

一見、洋画のように思えるが日本画である。

<津幡短信 vol.107>