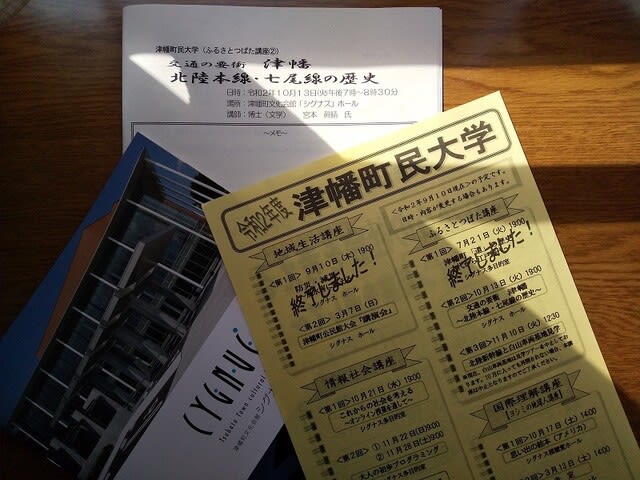

わが津幡町行政の「生涯学習課」では、

年間10数回に亘り「町民大学講座」を開催している。

<町民の学びの機会充実と生涯学を通じた

町民の交流を図ることを目的としています。

単位を設定した様々な学級・講座を開催し、

3カ年度内で100単位を取得された方には終了証を交付しています。

参加費は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。>

(※< >内、町HPの同課ページから引用/抜粋)

先日、うまく都合がつき

「ふるさとつばた講座② 交通の要衝 津幡~北陸本線・七尾線の歴史~」に

参加できた。

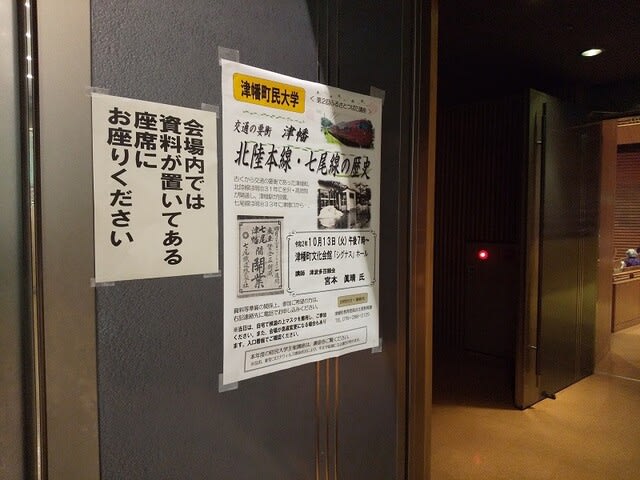

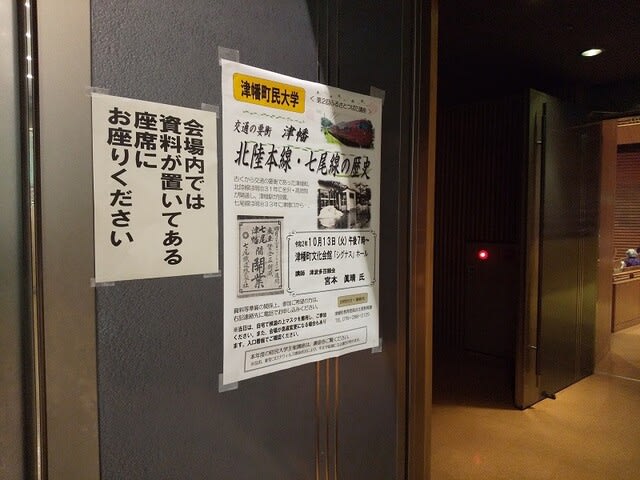

会場は「津幡町文化会館シグナス」。

802名キャパの大ホールが充てられたのは、新型コロナ感染対策だ。

入場時に検温、アルコール消毒を施し、

座席配置も社会的距離を保つよう設定されていた。

今時の常識である。

講座は「鉄道唱歌~北陸篇(LINK有)」の披露に始まる。

沿線の駅名や風物を織り込んだ七五調の歌詞を軽やかなメロディにのせたシリーズ。

明治33年(1900年)5月に東海道篇、山陽・九州篇、奥州・磐城篇と続き、

北陸篇は同年10月に発表。

かなりのスピード感を持ったリリースだが、

それよりも、一作目が日本に初の鉄道が敷設されてから28年後だった事に驚く。

明治政府がいかに急ピッチで建設を進めたかが窺えた。

その背後に日清・日露戦争の影が見え隠れ。

国内に於ける物資、人員輸送を整える事は勝利への必須条件だったと察する。

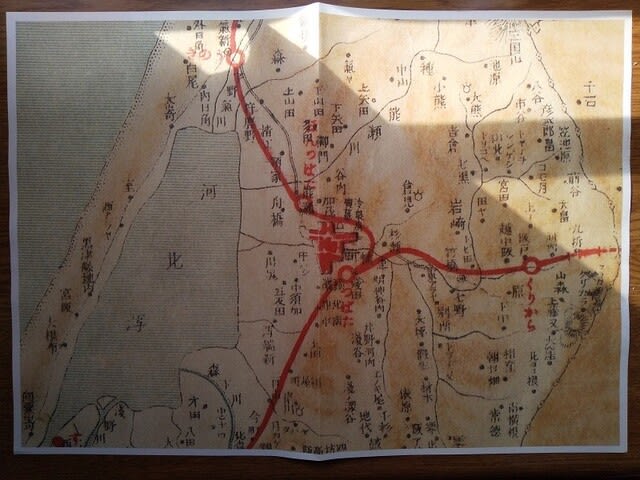

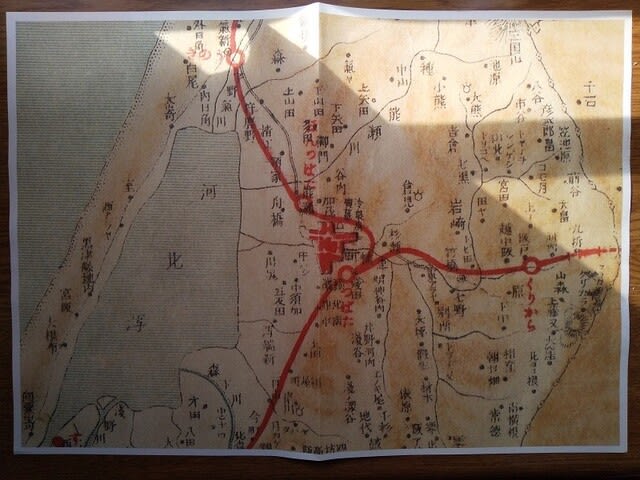

以降は「津幡町史」「河北郡史」「竹橋(たけのはし)の歩み」などの文献や、

明治~大正期に発行された地図などを引用しつつ、

開通間もない町内の駅や蒸気機関車の写真を拝見しながら、

石川県と津幡町の鉄道黎明期を解説してもらう。

残念ながら、僕は、いわゆる「鉄ちゃん」ではない。

もっと鉄道に造詣があれば、より楽しめただろうに---と感じるも、

過ぎ去った昔の町を想像しながら興味深く耳を傾けた。

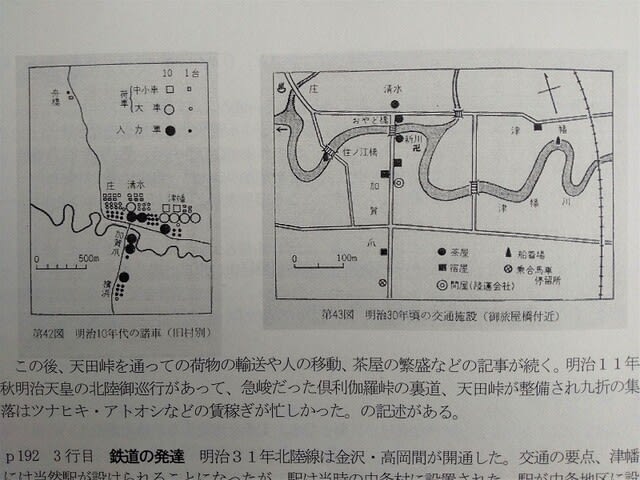

取り分け印象に残ったのは「町の鉄道前史」である。

<明治初年まで交通機関は馬や天秤棒・カゴがあるにすぎなかった。

道路が改修されて交通機関は大へん進歩した。

人力車は明治11年ころから走ったし、大八車が荷物運搬に使われるようになった。

さらに明治23年ごろからは金沢森下町(※現 森本)から津幡・竹橋を

乗合馬車(10人乗)が走った。金沢・津幡間は1日4回、竹橋までは2回走った。

これらは鉄道開通によって打撃を受けた。

それまで、交通の中心は、御旅弥橋(※おたやばし/現おやど橋)付近で、

茶屋は人力車のたまり場(丁場)であり、宿屋もあって賑わった。>

(※< >内配布資料より抜粋、原典「津幡町史」、赤文字は加筆箇所)

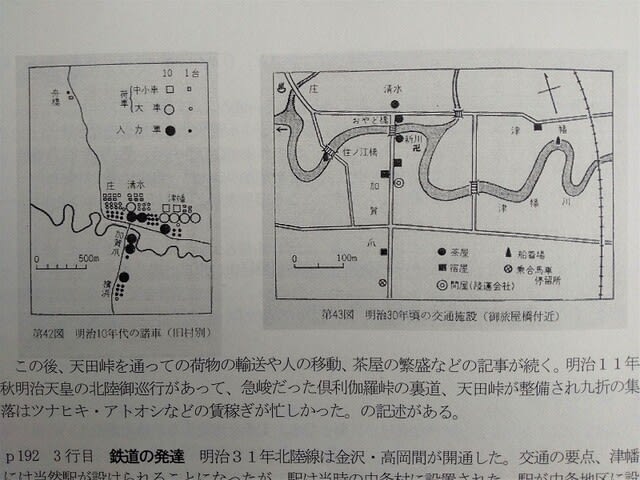

画像左「車」の配置図。

同右、津幡川周辺の「交通施設」図。

眺めながら、往時の様子を頭の中で立体映像化してみる。

今よりも曲がりくねった水の流れに架かるのは、木造の太鼓橋。

船着き場には、舫(もやい)を結んだ手漕ぎの舟と、積み荷を運ぶ人足。

〇や■の単純な図形で表された地点、人力車や荷車の傍で煙管を吸う車夫達。

宿の前では客引きや、いざこざなどが繰り広げられただろう。

---「町民大学」は、そんな楽しくて仕方ない妄想の時間を与えてくれた。

年間10数回に亘り「町民大学講座」を開催している。

<町民の学びの機会充実と生涯学を通じた

町民の交流を図ることを目的としています。

単位を設定した様々な学級・講座を開催し、

3カ年度内で100単位を取得された方には終了証を交付しています。

参加費は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。>

(※< >内、町HPの同課ページから引用/抜粋)

先日、うまく都合がつき

「ふるさとつばた講座② 交通の要衝 津幡~北陸本線・七尾線の歴史~」に

参加できた。

会場は「津幡町文化会館シグナス」。

802名キャパの大ホールが充てられたのは、新型コロナ感染対策だ。

入場時に検温、アルコール消毒を施し、

座席配置も社会的距離を保つよう設定されていた。

今時の常識である。

講座は「鉄道唱歌~北陸篇(LINK有)」の披露に始まる。

沿線の駅名や風物を織り込んだ七五調の歌詞を軽やかなメロディにのせたシリーズ。

明治33年(1900年)5月に東海道篇、山陽・九州篇、奥州・磐城篇と続き、

北陸篇は同年10月に発表。

かなりのスピード感を持ったリリースだが、

それよりも、一作目が日本に初の鉄道が敷設されてから28年後だった事に驚く。

明治政府がいかに急ピッチで建設を進めたかが窺えた。

その背後に日清・日露戦争の影が見え隠れ。

国内に於ける物資、人員輸送を整える事は勝利への必須条件だったと察する。

以降は「津幡町史」「河北郡史」「竹橋(たけのはし)の歩み」などの文献や、

明治~大正期に発行された地図などを引用しつつ、

開通間もない町内の駅や蒸気機関車の写真を拝見しながら、

石川県と津幡町の鉄道黎明期を解説してもらう。

残念ながら、僕は、いわゆる「鉄ちゃん」ではない。

もっと鉄道に造詣があれば、より楽しめただろうに---と感じるも、

過ぎ去った昔の町を想像しながら興味深く耳を傾けた。

取り分け印象に残ったのは「町の鉄道前史」である。

<明治初年まで交通機関は馬や天秤棒・カゴがあるにすぎなかった。

道路が改修されて交通機関は大へん進歩した。

人力車は明治11年ころから走ったし、大八車が荷物運搬に使われるようになった。

さらに明治23年ごろからは金沢森下町(※現 森本)から津幡・竹橋を

乗合馬車(10人乗)が走った。金沢・津幡間は1日4回、竹橋までは2回走った。

これらは鉄道開通によって打撃を受けた。

それまで、交通の中心は、御旅弥橋(※おたやばし/現おやど橋)付近で、

茶屋は人力車のたまり場(丁場)であり、宿屋もあって賑わった。>

(※< >内配布資料より抜粋、原典「津幡町史」、赤文字は加筆箇所)

画像左「車」の配置図。

同右、津幡川周辺の「交通施設」図。

眺めながら、往時の様子を頭の中で立体映像化してみる。

今よりも曲がりくねった水の流れに架かるのは、木造の太鼓橋。

船着き場には、舫(もやい)を結んだ手漕ぎの舟と、積み荷を運ぶ人足。

〇や■の単純な図形で表された地点、人力車や荷車の傍で煙管を吸う車夫達。

宿の前では客引きや、いざこざなどが繰り広げられただろう。

---「町民大学」は、そんな楽しくて仕方ない妄想の時間を与えてくれた。