@「孤独死は独身・一人暮らしの課題」

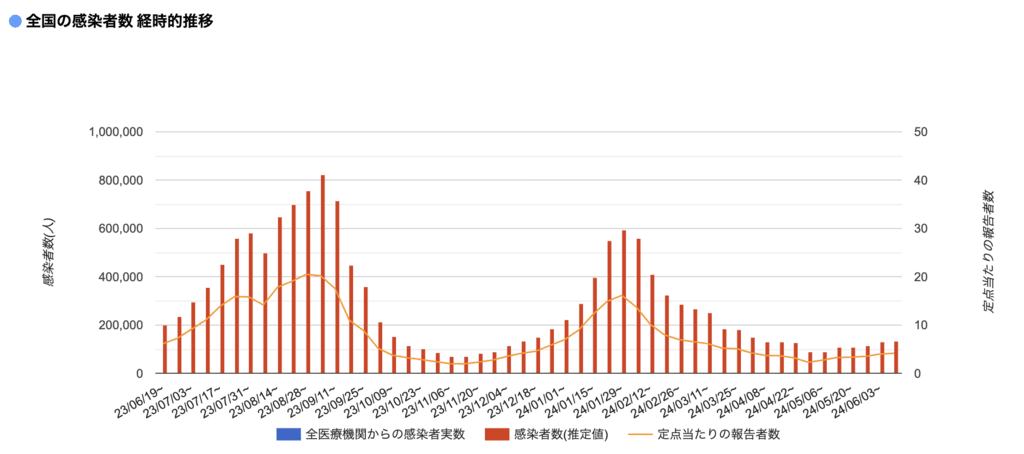

現状、独身者、一人暮らしが急激に増加した日本では、若い人も含め年間3万人の孤独死が発生しており、老人のみならず若い人でも死後の処理相談などに関して圧倒的に増えている、と言う。更に孤独死の予備軍が1千万人いる日本は社会問題化しており、一度「事故物件」(孤独死・自殺・殺害・病死)となった場合には周辺の住民、家族へのインパクトも費用負担も大きい。 それには少なくとも一人暮らしの人が絶え間なく社会との繋がり(民間サポート・SNS・支援団体等)を続けていく事が必須だ、と言うこと。今後はIT、生成AIなどの機器等による見守り緊急通報システムなどで孤独死が減ること、また孤独死保険等などで費用負担減にも期待したい。

『超孤独死社会』菅野久美子

「概要」特殊清掃、略して“特掃”。遺体発見が遅れたせいで腐敗が進んでダメージを受けた部屋や、殺人事件や死亡事故、あるいは自殺などが発生した凄惨な現場の原状回復を手掛ける業務全般のことをいう。そして、この特殊清掃のほとんどを占めるのは孤独死だ。そんなときに、どんな生き様ならぬ死に様を迎えるのか。本書では、特殊清掃人たちの生き様や苦悩にもクローズアップしながら、私たちにとっての生と死、そして現代日本が抱える孤立の問題に徹底的に向き合う。

ー孤独死の現状

・孤独死の遺体は警察によって運び出され、遺品は誰の身にも触れずに、ゴミとして処分される

・孤独死は年間約3万人(現実はもっと多い)「人と人との繋がりが気薄になる状態から」

・孤独死した約8割はゴミ屋敷や不衛生などのセルフネグレクト者が多い

・死後の整理清掃は「特殊清掃業者」(特掃)全国に5千社以上あり、夏場に集中(異臭で発見)

民間資格「事件現場特殊清掃士」2013年から開始

・孤独死の死後は異臭から床等への体液の浸透、蛆虫、ハエなど虫の棲家化で作業は複雑となる

・孤独死した人に対して代償も複雑で元家族等が遺産等を請求してくる場合もある。

ー孤独者

・現在日本いは約1千万人の孤立状態の人がいる(10人に1ひとり)

・孤独死者には人付き合いが困難な人が多く、支払いなどはきっちりしている人も多い

・セルフネグレクト(自身の健康を悪化させる行為)が多く発見は「異臭」

・孤独死者は人を騙したり嘘がつけない人が多くそれが悩みで鬱となりストレスが溜まる

・セルフネグレクトする人を救える手立ては芳しくない(プライバシー関与)

ー特殊清掃

・仕事は朝の4時に始まり場合によっては深夜、早朝までかかる重労働

・遺族からの依頼ですることは物件の警察による立件、地主の許可など、周辺への気配り

・現場での異臭が漏れない作業から体液色付いた部分の解体、改修で肉体的にも疲労困憊する

・最近は富に生前の一人暮らしの独身の人、父母の一人暮らしを心配した家族など、死後と生前での相談が増えたとある(日本は独身生活者が増えたのは間違い無いが老後に死ぬ場合が多いが若い人でも死亡するケース・引きこもり病的死亡・自殺・殺害がある)

ー警察官の身元確認

・死亡者が発見された場合警官が一番早く現場に入り確認する

夏場で1日から1日半、冬場でも4・5日で腹部に青藍色ができ腐敗が始まる

腐敗は最初に目、目玉の水が溶けて抜け、蛆がわき始める

悲惨な場合には全裸にして損傷箇所等の検証、肉片を集から検証を始める場合もある

・身元調査から家族への通知、親戚縁者等へも通知される場合もある

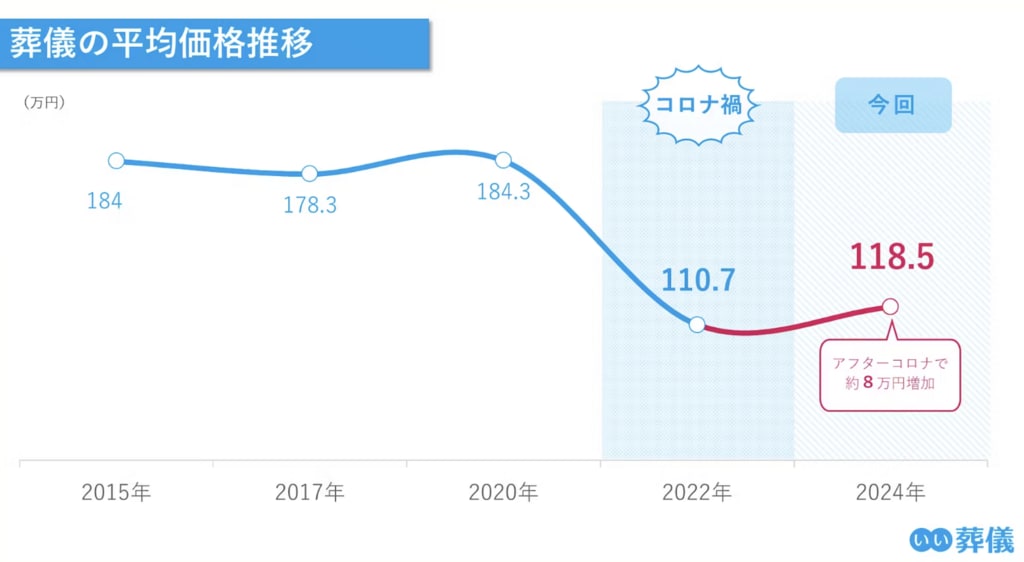

清掃費+火葬+その他費用の負担を余儀なくされる

ー清掃費用等

遺品整理・特殊清掃(オゾン脱臭含む)など約1百万、死後1ヶ月~

場合によっては腐敗の状況によって数百万円かかる場合がある

遺品処理・遺族への受け渡し品・資料等(銀行・公的手続き処理)