生花 水仙 三元

生花葉組の代表的な花材の一つである 水仙

四葉一花を一元(ひともと)として体・用・留 の三元を縦姿に活けます。

自然についていた根本の袴(はかま)を脱がせ

冬、地中暖かく(陽)、地上寒い(陰)時期の植物の左旋する出生の形を整え

葉をためて自然の姿の様に花葉の形を整え再び袴をはかせて一元を作って行きます。

その方法、秘伝口伝あり奥が深い。

頭で覚える事と共に体(手で)で覚える。

最後まで花葉がきっちりと添うように活けます。

かなりの溜めなど手を加えても水仙は強く、長くその美しい花を咲かせてくれます

水仙の別名 雪中花 雪割草

スイセンという名は、中国での呼び名「水仙」を音読みしたもの。「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙」という中国の古典に由来する。水辺で咲く姿を仙人にたとえたのであろう。

また西洋ではNarcissusという学名で ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスに由来する。

水仙の凛とした姿に身が引きしまります。

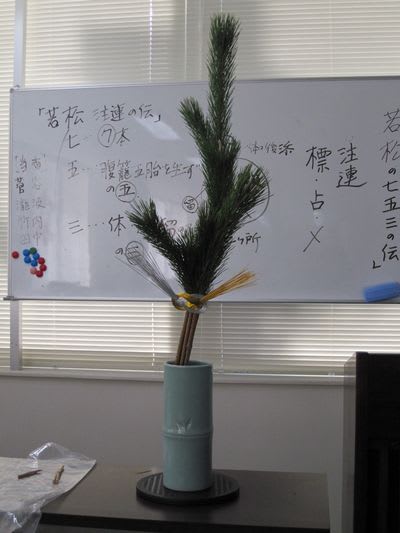

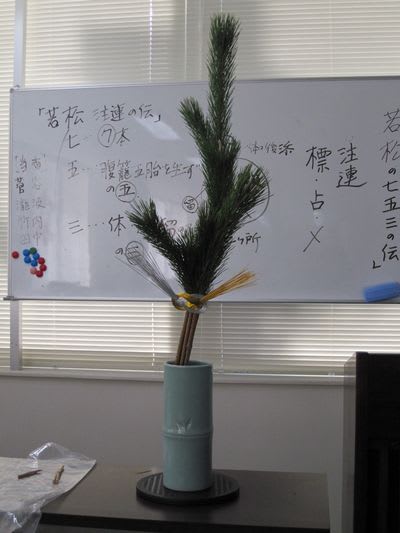

参考花 若松 七五三(しめ)の伝

しめ=標〆占 とも書き 神聖な場所を表す。

古来から奇数は陽数で縁起のいいものとされる

松=神の憑代(よりしろ)神の降りてくる木とされていて新春にふさわしい花材です。

参考花 松竹花 お正月花

万年青(おもと)

生花葉組の代表的な花材の一つである 水仙

四葉一花を一元(ひともと)として体・用・留 の三元を縦姿に活けます。

自然についていた根本の袴(はかま)を脱がせ

冬、地中暖かく(陽)、地上寒い(陰)時期の植物の左旋する出生の形を整え

葉をためて自然の姿の様に花葉の形を整え再び袴をはかせて一元を作って行きます。

その方法、秘伝口伝あり奥が深い。

頭で覚える事と共に体(手で)で覚える。

最後まで花葉がきっちりと添うように活けます。

かなりの溜めなど手を加えても水仙は強く、長くその美しい花を咲かせてくれます

水仙の別名 雪中花 雪割草

スイセンという名は、中国での呼び名「水仙」を音読みしたもの。「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙」という中国の古典に由来する。水辺で咲く姿を仙人にたとえたのであろう。

また西洋ではNarcissusという学名で ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスに由来する。

水仙の凛とした姿に身が引きしまります。

参考花 若松 七五三(しめ)の伝

しめ=標〆占 とも書き 神聖な場所を表す。

古来から奇数は陽数で縁起のいいものとされる

松=神の憑代(よりしろ)神の降りてくる木とされていて新春にふさわしい花材です。

参考花 松竹花 お正月花

万年青(おもと)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます