11/8浅草のお酉さまに行くので、JR鶯谷駅を下車、この辺は、昔中根岸で、隣の日暮里駅寄りが上根岸、根岸小学校・豆腐屋笹の雪・駅周辺を中根岸、

上野寄りの入谷付近が下根岸と云った。江戸中期から文人墨客達が、田園の野趣と音無川の清流に恵まれ、この地を隠棲の場とした。

鶯が多く、駅名や初音町などで解るが梅屋敷であった。書道家中村不折旧宅や俳人歌人の正岡子規庵が居をかまえている。江戸でも人気の住宅街であった。

今日は、ここから浅草鷲神社のお酉さままで歩いてみる。まず、駅前の元三島神社を参拝。

「元三島神社」は、元寇の弘安の役の際に河野通有が伊予国大三島神社に必勝祈願した後、当地に分霊を勧請して創建したと伝えられる古神社旧金杉村

(根岸、東日暮里)の鎮守で、下谷七福神のひとつ寿老神が祀られている。

元三島神社鳥居 境内 本殿前

樋口一葉の「たけくらべ」に登場する神社である、一葉は、駄菓子仕入の為、金杉を歩いていた様である。

また、句碑に、鳥居脇の境内にあり「木槿咲て 絵師の家問ふ 三嶋前」と刻まれて、子規の名があった。

通りに出ると「言問通り」の寛永寺坂下である。

本殿 子規の碑

「寛永寺坂」は、徳川家の墓地がある上野寛永寺霊園の言問通りを、 JRの鉄道線路に架かる寛永寺橋から南西に向かって緩やかに上っている坂。

坂上の方に寛永寺があり、下るとJR鶯谷駅で、根岸町、入谷、浅草、隅田川、言問橋に通じる。大正10年頃、新設されたようである。

当初は鉄道線路を踏切で越えていたという。現在の跨線橋架設は、昭和3年、名称は寛永寺橋で、そこから坂の名をとったと考えられる。

寛永寺は徳川将軍の菩提寺だった。 坂上、南に現存と記載されている。JRの鉄道線路から見ると、高い崖で、可なりの急坂であったと思われる。

寛永寺の正門と本堂は、 旧本堂(根本中堂)など、東京国立博物館前の噴水池の辺りになる。

1868年の官軍と彰義隊との戦火で焼失し、 現在の本堂は、1876年 から12年にかけて、川越市の喜多院の本地堂が移築された。

1638年の建造といわれている。

私が坂で思い出すのが、子供の頃、姉のミシン糸を持ち出して、糸を全開一番凧で、大凧が豆粒になったこたがある。が、糸は手元から切れ、上野の山に消え、姉に見つかりさんざん怒られたのを思い出す。

下って右が駅で、左に豆腐料理の笹の雪、その裏手に正岡子規庵、林家三平宅で、前に根岸小学校がある。言問通りを進むと右に入谷の鬼子母神、

昭和35年位まであった居酒屋鍵屋と続いて行く、芥川龍之介、夏目漱石、谷崎潤一郎、樋口一葉、正岡子規とホトトギスメンバー、幸田露伴、永井荷風など文人は、

この坂を使い往来していたであろう。本郷の住民は、この坂を使い朝顔市、お酉さま、浅草寺お詣り、娯楽にと通る坂であった。

「闇坂」は、鶯谷駅から言問通り、入谷向かう坂を昔「闇坂」と呼んだ、昭和20年の終戦から上野から溢れた闇屋が坂の路上で商売しだてその名が付いた。

子供心に怖い所のイメージがある。現在の名は知らない。

寛永寺坂下 戦後闇坂と呼んだ坂下

「正岡子規」が、明治31年に、散策に出て(車上所見から)「田は半ば刈らずあり、刈りたるは皆田の緑に竹を組みてそれにかけたり。、、、

われには、この掛け稲がいと珍しく感ぜらる。」入谷田圃と云われ、千住にかけ黄金の波のうつ稲田の風景で、野川(音無川)であったようである。

明治27年から35年まで根岸に住んでいた。

根岸は「呉竹の根岸の里」で上野の山の麓に当たり、雀より鶯の方が多かったという閑静な地で、江戸の街全般に言えた。

下町のせんべい 柳通り 和菓子屋

江戸時代は、酒井抱一御隠殿、徳川慶喜将軍別荘、文人、画家、書生、商家の別荘、吉原遊女(三千歳などの)別荘で、見渡す限りの平地であったようだ。

「真言宗智山派寺院の西蔵院」は、圓明山宝福寺と号し、1591年の書類に記載があることから江戸幕府開府以前の創建と考えられている。

江戸時代、当地周辺は時雨岡と呼ばれ、当寺にあった不動堂は時雨岡不動堂と称されていた他、根岸の三木といわれた「御行の松」が著名であったという。

荒川辺八十八ヶ所霊場2番札所。

「根岸小学校発祥の地碑」が、小学校は、1871年、学制公布より前に、金沢藩主前田氏等の寄付金を基に創立された歴史ある小学校。下町の学習院との異名も一部にある。

北区、荒川区等からの越境通学が多かった。

根岸小学校発祥の地 西蔵院 見事な柳並木

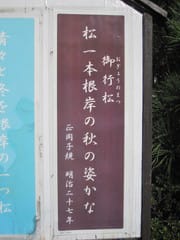

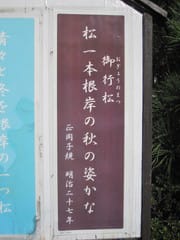

「初代 御行の松」は、江戸時代から、根岸の大松と人々に親しまれ、「江戸名所図解」や安藤広重の錦絵にも描かれた名松であった。

この辺りが「時雨が岡」といったことから、時雨の松とも言われた。現在は3代目が西蔵院境外不動堂にある。

この初代の松は、大正15年に天然記念物の指定を受けた当時、高さ13.3m、幹の周囲4.09m、樹齢350年と推定された。

しかし、天災や環境の悪化から昭和3年に枯れ死。洞5年に伐採した。

この辺りは、「音無川」が流れ、正しくは石神井用水というが、流域の人は「音無川」と言ったいたという。

石神井用水は灌漑用水路で北区の飛鳥山北麓で、石神井川を分流させ現在の荒川.台東を流れ末は山谷堀に注いだ。

関東大震災後、音無川は暗渠化されて今はもう無い。一面田圃に、一本大松が聳えていたのであろう、想像であるが徳川吉宗、慶喜も上野の山か見たであろう。

お行の松 一代目の松の1部 本殿

「旧金杉、根岸芸者の置屋・柳通り」は、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っている、

柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々にあり、根岸の柳通りから来る道はかつては、音無川が流れていた道。

柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて、根岸芸者の花街界隈であった。

「柳通りの浄土宗寺院・安楽寺」は、佛迎山往生院と号し、正運社覚誉意的が1627年下谷坂本に創建、1693年、現、下谷金杉へ移転したという。

根岸古寺めぐり3番札所となっている。

開運子育地蔵尊は、1590年 意的上人により建立された安楽時本堂に安置され「身かえり地蔵尊」として、庶民の信仰を弘く得てきた。

身かえりとは「うしとをふりむく」との意ですべての人々を救うという。

安楽寺 地蔵尊

次回は浅草へ。

上野寄りの入谷付近が下根岸と云った。江戸中期から文人墨客達が、田園の野趣と音無川の清流に恵まれ、この地を隠棲の場とした。

鶯が多く、駅名や初音町などで解るが梅屋敷であった。書道家中村不折旧宅や俳人歌人の正岡子規庵が居をかまえている。江戸でも人気の住宅街であった。

今日は、ここから浅草鷲神社のお酉さままで歩いてみる。まず、駅前の元三島神社を参拝。

「元三島神社」は、元寇の弘安の役の際に河野通有が伊予国大三島神社に必勝祈願した後、当地に分霊を勧請して創建したと伝えられる古神社旧金杉村

(根岸、東日暮里)の鎮守で、下谷七福神のひとつ寿老神が祀られている。

元三島神社鳥居 境内 本殿前

樋口一葉の「たけくらべ」に登場する神社である、一葉は、駄菓子仕入の為、金杉を歩いていた様である。

また、句碑に、鳥居脇の境内にあり「木槿咲て 絵師の家問ふ 三嶋前」と刻まれて、子規の名があった。

通りに出ると「言問通り」の寛永寺坂下である。

本殿 子規の碑

「寛永寺坂」は、徳川家の墓地がある上野寛永寺霊園の言問通りを、 JRの鉄道線路に架かる寛永寺橋から南西に向かって緩やかに上っている坂。

坂上の方に寛永寺があり、下るとJR鶯谷駅で、根岸町、入谷、浅草、隅田川、言問橋に通じる。大正10年頃、新設されたようである。

当初は鉄道線路を踏切で越えていたという。現在の跨線橋架設は、昭和3年、名称は寛永寺橋で、そこから坂の名をとったと考えられる。

寛永寺は徳川将軍の菩提寺だった。 坂上、南に現存と記載されている。JRの鉄道線路から見ると、高い崖で、可なりの急坂であったと思われる。

寛永寺の正門と本堂は、 旧本堂(根本中堂)など、東京国立博物館前の噴水池の辺りになる。

1868年の官軍と彰義隊との戦火で焼失し、 現在の本堂は、1876年 から12年にかけて、川越市の喜多院の本地堂が移築された。

1638年の建造といわれている。

私が坂で思い出すのが、子供の頃、姉のミシン糸を持ち出して、糸を全開一番凧で、大凧が豆粒になったこたがある。が、糸は手元から切れ、上野の山に消え、姉に見つかりさんざん怒られたのを思い出す。

下って右が駅で、左に豆腐料理の笹の雪、その裏手に正岡子規庵、林家三平宅で、前に根岸小学校がある。言問通りを進むと右に入谷の鬼子母神、

昭和35年位まであった居酒屋鍵屋と続いて行く、芥川龍之介、夏目漱石、谷崎潤一郎、樋口一葉、正岡子規とホトトギスメンバー、幸田露伴、永井荷風など文人は、

この坂を使い往来していたであろう。本郷の住民は、この坂を使い朝顔市、お酉さま、浅草寺お詣り、娯楽にと通る坂であった。

「闇坂」は、鶯谷駅から言問通り、入谷向かう坂を昔「闇坂」と呼んだ、昭和20年の終戦から上野から溢れた闇屋が坂の路上で商売しだてその名が付いた。

子供心に怖い所のイメージがある。現在の名は知らない。

寛永寺坂下 戦後闇坂と呼んだ坂下

「正岡子規」が、明治31年に、散策に出て(車上所見から)「田は半ば刈らずあり、刈りたるは皆田の緑に竹を組みてそれにかけたり。、、、

われには、この掛け稲がいと珍しく感ぜらる。」入谷田圃と云われ、千住にかけ黄金の波のうつ稲田の風景で、野川(音無川)であったようである。

明治27年から35年まで根岸に住んでいた。

根岸は「呉竹の根岸の里」で上野の山の麓に当たり、雀より鶯の方が多かったという閑静な地で、江戸の街全般に言えた。

下町のせんべい 柳通り 和菓子屋

江戸時代は、酒井抱一御隠殿、徳川慶喜将軍別荘、文人、画家、書生、商家の別荘、吉原遊女(三千歳などの)別荘で、見渡す限りの平地であったようだ。

「真言宗智山派寺院の西蔵院」は、圓明山宝福寺と号し、1591年の書類に記載があることから江戸幕府開府以前の創建と考えられている。

江戸時代、当地周辺は時雨岡と呼ばれ、当寺にあった不動堂は時雨岡不動堂と称されていた他、根岸の三木といわれた「御行の松」が著名であったという。

荒川辺八十八ヶ所霊場2番札所。

「根岸小学校発祥の地碑」が、小学校は、1871年、学制公布より前に、金沢藩主前田氏等の寄付金を基に創立された歴史ある小学校。下町の学習院との異名も一部にある。

北区、荒川区等からの越境通学が多かった。

根岸小学校発祥の地 西蔵院 見事な柳並木

「初代 御行の松」は、江戸時代から、根岸の大松と人々に親しまれ、「江戸名所図解」や安藤広重の錦絵にも描かれた名松であった。

この辺りが「時雨が岡」といったことから、時雨の松とも言われた。現在は3代目が西蔵院境外不動堂にある。

この初代の松は、大正15年に天然記念物の指定を受けた当時、高さ13.3m、幹の周囲4.09m、樹齢350年と推定された。

しかし、天災や環境の悪化から昭和3年に枯れ死。洞5年に伐採した。

この辺りは、「音無川」が流れ、正しくは石神井用水というが、流域の人は「音無川」と言ったいたという。

石神井用水は灌漑用水路で北区の飛鳥山北麓で、石神井川を分流させ現在の荒川.台東を流れ末は山谷堀に注いだ。

関東大震災後、音無川は暗渠化されて今はもう無い。一面田圃に、一本大松が聳えていたのであろう、想像であるが徳川吉宗、慶喜も上野の山か見たであろう。

お行の松 一代目の松の1部 本殿

「旧金杉、根岸芸者の置屋・柳通り」は、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っている、

柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々にあり、根岸の柳通りから来る道はかつては、音無川が流れていた道。

柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて、根岸芸者の花街界隈であった。

「柳通りの浄土宗寺院・安楽寺」は、佛迎山往生院と号し、正運社覚誉意的が1627年下谷坂本に創建、1693年、現、下谷金杉へ移転したという。

根岸古寺めぐり3番札所となっている。

開運子育地蔵尊は、1590年 意的上人により建立された安楽時本堂に安置され「身かえり地蔵尊」として、庶民の信仰を弘く得てきた。

身かえりとは「うしとをふりむく」との意ですべての人々を救うという。

安楽寺 地蔵尊

次回は浅草へ。