(その1はこちら)

■川崎宿

日本橋から4里18町(約17.6キロメートル)のところにあった、現在の六郷橋付近から八丁畷駅付近に設置された江戸から二番目の宿場。品川宿・神奈川宿の伝馬負担を軽減するため、元和9年(1623)に開設。前の宿場の品川宿から2里18町(約9.8キロメートル)、次の宿場の神奈川宿へも2里18町(約9.8キロメートル)の距離があった。

宿場の長さは約1.5キロメートルで、天保14年(1843)の記録によると、人口2433人、家数541軒、本陣2軒、旅籠72軒。新宿・砂子の2町から始まり、後に久根崎、小土呂を加えた4つの村で構成された。

開設当初は伝馬負担で財政難だったが、宝永4年(1707)に田中休愚が川崎宿での渡し船の請負を実現させ財政立て直しに成功。京を上る旅人の休憩・食事場所として、また江戸に下る旅人の最後の宿泊地として賑わい、さらに11代将軍家斉の川崎大師参拝により大師信仰が広まり川崎大師参拝客の往来で大いに栄えた。都市化や戦災により当時の景観は残っておらず、少数の寺社に当時の面影を残すのみである。

東海道。

川崎宿に関する説明板が東海道沿いに置かれている。

川崎宿内の商店のシャッターには浮世絵が描かれている。写真は歌川広重の「東海道五十三次 箱根」。

■川崎大師灯籠・明治天皇渡御碑

明治元年(1868)10月12日、天皇は東下の道中、川崎田中本陣で昼食を召され、その後23艘でつくられた舟橋で六郷川を渡御された。

川崎大師灯籠。

明治天皇渡御碑。

渡御の様子を表したレリーフ。

■万年屋跡

江戸時代に奈良茶飯が大評判だった茶屋の跡地。奈良茶飯は米や大豆、小豆などを煎茶と塩で炊き上げたもの。明和年間(1764~1772年)ごろ六郷川で採れたしじみの味噌汁と奈良漬とともに奈良茶飯を提供、東海道の旅人や川崎大師の参拝客の食事どころとして大変繁盛した。当時のベストセラー「東海道中膝栗毛」にも登場し全国的にも知られるようになった。後に旅籠を経営、米国総領事ハリスや皇女和宮も宿泊した。

跡地に立つ説明板。

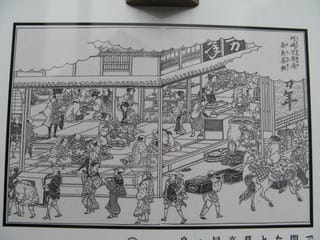

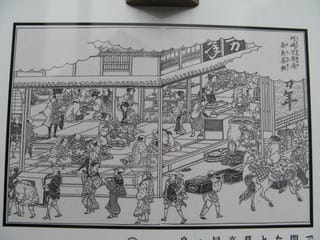

「江戸名所図会」に描かれた万年屋。

■田中本陣跡

寛永6年(1629)川崎宿に初めて設けられた本陣で、川崎宿内の三軒の本陣のうち最も江戸よりにあったことから「下本陣」と呼ばれた。江戸時代中期の宝永4年(1707)に田中本陣を継いだ田中休愚は、問屋役や名主を兼任し、六郷川の渡し船の権利を江戸側より川崎宿側に譲り受けて、財政難にあえぐ川崎宿を立て直した。そして民政の意見書「民間省要」を著し、二ヶ領用水や酒匂川の治水に活躍し、幕府に高く評価され武州多摩川周辺3万石余を支配する代官(勘定支配格)に登用された。

跡地に立つ説明板。

■一行寺

寛永八年(1631)創建の浄土宗の寺院。別名「閻魔寺」と言われ、閻魔像が安置される。境内には川崎最初の寺子屋を開いた浅井忠良の墓と、富士講の指導者の西川満翁の墓がある。

閻魔像が安置される本堂。閻魔像のご開帳は年2回。

浅井忠良の墓。

西川満翁の墓。

■宗三寺

室町~戦国時代創建の曹洞宗の寺院で川崎宿内で最も古い寺院。

本堂。

飯盛女の供養塔。大正初期に川崎貸座敷組合が建てた、川崎宿の繁栄を支えた飯盛女を供養する塔。飯盛女は、旅人に給仕をする名目でおいた遊女で、年季奉公で売られてきた。多くが年季の明ける前に体を壊して亡くなり、遺体は墓に入れてもらえず打ち捨てられた。

■砂子の里資料館

東海道川崎宿をテーマにした資料館。外観は海鼠壁風の江戸町屋。浮世絵中心に毎月かわる企画展示を実施。約200年前の東海道川崎宿の模型も展示されている。

■川崎宿

日本橋から4里18町(約17.6キロメートル)のところにあった、現在の六郷橋付近から八丁畷駅付近に設置された江戸から二番目の宿場。品川宿・神奈川宿の伝馬負担を軽減するため、元和9年(1623)に開設。前の宿場の品川宿から2里18町(約9.8キロメートル)、次の宿場の神奈川宿へも2里18町(約9.8キロメートル)の距離があった。

宿場の長さは約1.5キロメートルで、天保14年(1843)の記録によると、人口2433人、家数541軒、本陣2軒、旅籠72軒。新宿・砂子の2町から始まり、後に久根崎、小土呂を加えた4つの村で構成された。

開設当初は伝馬負担で財政難だったが、宝永4年(1707)に田中休愚が川崎宿での渡し船の請負を実現させ財政立て直しに成功。京を上る旅人の休憩・食事場所として、また江戸に下る旅人の最後の宿泊地として賑わい、さらに11代将軍家斉の川崎大師参拝により大師信仰が広まり川崎大師参拝客の往来で大いに栄えた。都市化や戦災により当時の景観は残っておらず、少数の寺社に当時の面影を残すのみである。

東海道。

川崎宿に関する説明板が東海道沿いに置かれている。

川崎宿内の商店のシャッターには浮世絵が描かれている。写真は歌川広重の「東海道五十三次 箱根」。

■川崎大師灯籠・明治天皇渡御碑

明治元年(1868)10月12日、天皇は東下の道中、川崎田中本陣で昼食を召され、その後23艘でつくられた舟橋で六郷川を渡御された。

川崎大師灯籠。

明治天皇渡御碑。

渡御の様子を表したレリーフ。

■万年屋跡

江戸時代に奈良茶飯が大評判だった茶屋の跡地。奈良茶飯は米や大豆、小豆などを煎茶と塩で炊き上げたもの。明和年間(1764~1772年)ごろ六郷川で採れたしじみの味噌汁と奈良漬とともに奈良茶飯を提供、東海道の旅人や川崎大師の参拝客の食事どころとして大変繁盛した。当時のベストセラー「東海道中膝栗毛」にも登場し全国的にも知られるようになった。後に旅籠を経営、米国総領事ハリスや皇女和宮も宿泊した。

跡地に立つ説明板。

「江戸名所図会」に描かれた万年屋。

■田中本陣跡

寛永6年(1629)川崎宿に初めて設けられた本陣で、川崎宿内の三軒の本陣のうち最も江戸よりにあったことから「下本陣」と呼ばれた。江戸時代中期の宝永4年(1707)に田中本陣を継いだ田中休愚は、問屋役や名主を兼任し、六郷川の渡し船の権利を江戸側より川崎宿側に譲り受けて、財政難にあえぐ川崎宿を立て直した。そして民政の意見書「民間省要」を著し、二ヶ領用水や酒匂川の治水に活躍し、幕府に高く評価され武州多摩川周辺3万石余を支配する代官(勘定支配格)に登用された。

跡地に立つ説明板。

■一行寺

寛永八年(1631)創建の浄土宗の寺院。別名「閻魔寺」と言われ、閻魔像が安置される。境内には川崎最初の寺子屋を開いた浅井忠良の墓と、富士講の指導者の西川満翁の墓がある。

閻魔像が安置される本堂。閻魔像のご開帳は年2回。

浅井忠良の墓。

西川満翁の墓。

■宗三寺

室町~戦国時代創建の曹洞宗の寺院で川崎宿内で最も古い寺院。

本堂。

飯盛女の供養塔。大正初期に川崎貸座敷組合が建てた、川崎宿の繁栄を支えた飯盛女を供養する塔。飯盛女は、旅人に給仕をする名目でおいた遊女で、年季奉公で売られてきた。多くが年季の明ける前に体を壊して亡くなり、遺体は墓に入れてもらえず打ち捨てられた。

■砂子の里資料館

東海道川崎宿をテーマにした資料館。外観は海鼠壁風の江戸町屋。浮世絵中心に毎月かわる企画展示を実施。約200年前の東海道川崎宿の模型も展示されている。