実家にちょっと行ったついでに

懐かしい場所に寄ってみた。

私が、小学生だったころまでは

お正月のときだけ母と

兼朝公の墓に参り

とんと近くの寺(粗末な無住寺)の仏像を拝み、

その後、少し歩いて一集落に一神社みたいな

別雷宮に参拝していた。

菊池家18代当主菊池兼朝公(1383~1441)の墓

その寺は、兼朝が建立した正善寺という。

昔から凡そ寺らしくない、

只の民家みたいな感じで

(堂守さんが住んでいたみたいな~)

そこに仏像(釈迦如来像)が安置されていた。

涅槃図も掛けてあったかなあ。

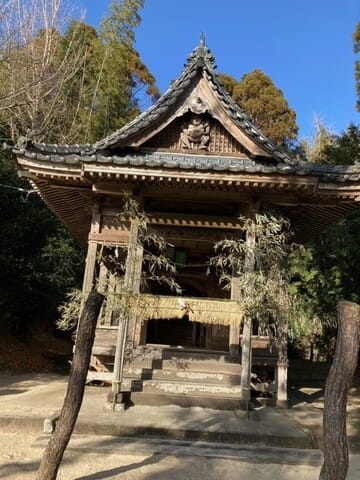

岡田集落の別雷宮

菊池神社の末社か

神事には確か菊池神社の宮司さんが来られていた。

江戸、明治時代に奉納されたらしき絵は

令和元年に修復されていた。

左が笹竜胆の紋で、右が揚羽蝶の紋

これは、何の戦いかな~

源氏と平家か?

明治10年はあの西南戦争の時

菊池あたりは概して西郷軍に味方していたから

その戦勝を祈願するための奉納か

其々の武将に記名あるが

右側の赤い甲冑にて勇敢に槍で挑む

加藤清正くらいしか知らない。

明治24年は1891年。

この絵の戦いは、関ケ原の戦いか?

何を祈願して奉納した絵なのかな?

拝殿に向かって左のほうに巨石が祀ってあるが

風化していて何と書いてあるか読めなかった。

小学生の時には

毎日曜日に拝殿と本殿の板の間の拭き掃除が

集落の女の子の仕事だった。

そして、年末になると

年神さんが通る道(だと思う)を

大人が作るために

リヤカーで川砂を取ってきて、

境内まで運び上げていた。

なぜそういうことをするのか

どういう意味があるのか何も知らなかったー

父が生きている時に

聞いておくべきだったが

若い時にはそんなこと少しも思わなかった。

西郷隆盛の大祖は

菊池氏の一族、

七城町の西郷の出身となっている(増永西郷氏)。

それで、

菊池源吾とも名乗っていた時期があるようだ。

西郷橋は迫間川に架かっていて

実家に帰るときにはこの橋を渡ると

メロンドームが見えて、田んぼが広がる。

西郷橋渡れば花菜わが領へ 知青

▲ 幼きは 遊び放けて 過ぎにけり

大人になりて 聞きたし多し (縄)

▲ 聞きたしや 親はもちろん 物故者に

誰もが思う あれこれそれと (縄)

世のなか中もんは、よく言ったもの・・ガス。

▲ 孝行を したいときには 親はなし

私の父は、68で亡くなりました。

教員をしていて

地元の歴史的な事にも詳しかった人でした。

私は、18歳からずっと県外に出ていて

会う機会も少なく

残念でしたよ。