一つの旅が、次の旅のきっかけになることもある。

10月始めに、長崎・軍艦島上陸ツアーに参加した際、ガイドをつとめて頂いたのが長崎・池島出身の女性でした。池島も同じ炭鉱の島で、軍艦島とちがって炭鉱の中も見ることができる。機会があればぜひ訪ねてみてほしい…との説明に興味を持った私。

調べてみると、「軍艦島より面白い!」と評する人もいるほどで、これは行ってみなければ! というわけで職場の同期に声を掛け、11月30日(土)に再び長崎の海を目指しました。

いつまでも寝ていたい土曜日の朝だけど、眠気を我慢して7時半に久留米を出発。

長崎自動車道から、佐賀平野に無数に浮かぶ熱気球を眺めつつ、西へ西へ。

西九州道を経由し、西海パールラインに乗ると、佐世保海上保安部・針尾送信所跡の3本タワーが見えてきました。

大正時代に建設された軍事施設で、これも一つの歴史遺産です。

パールラインからは、名橋・西海橋を俯瞰できます。

約2時間強で西海市・大瀬戸町へ。市営駐車場に車を止めて、瀬戸港に到着しました。

こじんまりしていますが、デザインされたターミナルです。

池島までは2等、430円。「2等」の字がありますが、1等があるわけじゃありません。さらに乗船券、上陸券に分かれていますが、いずれも乗船時に回収されてしまいます(笑)。

島の航路は、郷に入れば郷に従えです。

テキパキと準備は済み、定刻に出航。渡し船のような船で、天気も良かったのですが、外海に出るとピッチング(縦揺れ)が感じられました。

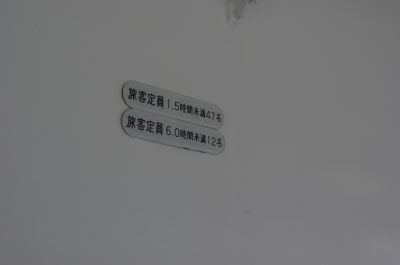

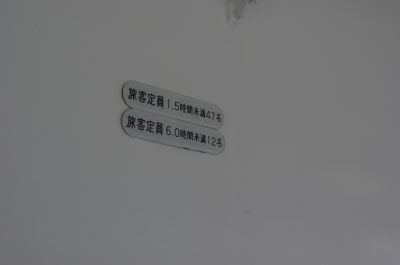

航海時間によって定員が変わるとは、これいかに??

ちなみに船の乗客数は、6.0時間航海の定員にも満たないものでした。

約20分ほどで、池島の姿が見えてきました。

軍艦島のような「すごみ」はありませんが、人口は200人という予備知識を持ってみると、それにしては多い集合住宅と工場施設に「ただものでない」感を感じられます。

池島炭鉱は2002年に閉山された、九州最後の炭鉱でした。

今もその施設はほとんどが名残りを留め、貴重な存在になっています。

瀬戸から30分で池島到着。炭鉱マン姿のガイドさんが待っていました。

今回は、長崎さるくの1コース「池島炭鉱さるく」へ参加します。

車には、炭鉱を運営していた松島炭鉱株式会社の字が残ります。

ガイドさんも、かつては現役の炭鉱マンだった方。大人の社会科見学にふさわしいリアル感があります。

最盛期は7,500人の人口を数えた島ですが、現在の人口は約200人。

「商店街」と呼べる規模の中心部があった名残が見られますが、現在も開いている店はほんの数軒です。

池島小中学校。併設校のため、立派な体育館が校庭を挟んで2つ、並んでいます。

最盛期の児童生徒数は1,700人、さぞかし手狭だったことでしょう。現在は5人、あまりに広すぎます。

丘の上に立つ炭鉱住宅跡。8階建ての高層アパートは、一般的な公団型住宅とは異なる、立体的な意匠です。

2階レベルに設けられたパイプは、島内の発電所で出た蒸気を張り巡らせたもので、暖房や給湯に使われたとか。日本では珍しいコージェネレーションの地域暖房であり、エネルギーの島では省エネ化が図られていたのです。

島の傾斜を利用して裏の出入口は5階にあり、棟同士をつなぐ連絡通路も見られます。3次元な棟構成です。

ただ鉄骨の部分は特に劣化が進み、連絡通路はぼろぼろ。このまま放置されれば年を追うごとに、姿を変えていきそうです。

人の気配はあまり感じられませんが、コミュニティバスの存在に、この周囲にも住む人がいることを知らされます。

ちなみに池島の現在の行政区域は、市町村合併に伴い長崎市になっています。バスの運行も長崎市から、さいかい交通に委託されているものです。

坑道の入口。つるべ井戸式のエレベーターは、約1分で海面下650mの海底坑道に到達できたとか。

スカイツリーの高さを超える高低差であり、エレベーターの高速性能も高かったようです。

公団住宅型の社宅も無数にあり、そのうち1戸は見学可能。「展望台」として屋上に上がる階段も設けられており、団地を見渡すことができます。

職級によって住む場所も変わり、出世するほどに広い住宅に移れたのだとか。でも出世する頃には子どもは高校生になり島を出てしまうので、部屋が余ってしょうがなかったそうです。

部屋の中はテレビやちゃぶ台が置かれ、昔の暮らしを再現していました。

建物そのものはRC造ですが、建具は木造。後から設けられた、屋上への階段が映ります。

玄関につけられた「安眠中」の札は、3交代勤務で昼に寝ている炭鉱マンが下げていたものです。

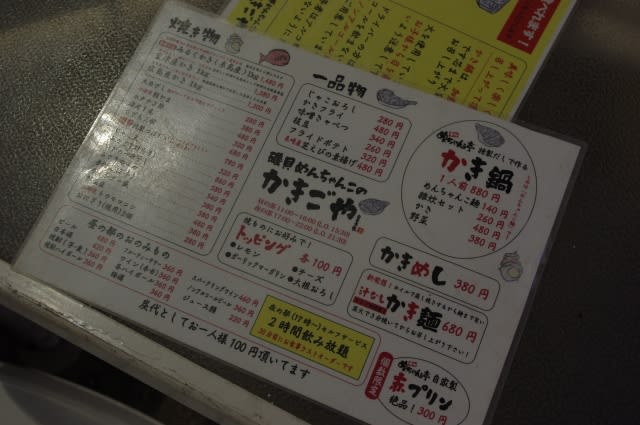

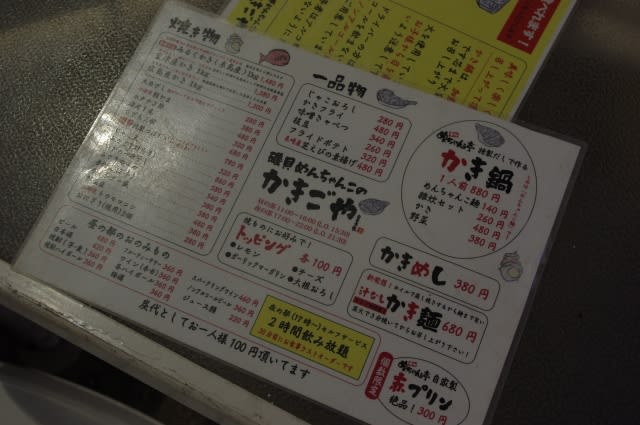

お昼ごはんは、島の中心部の池島会館で。宿泊もできる施設で、1晩過ごしてみるのもいい経験になりそうです。

もとは映画館だったこともあり、昔の映画ポスターが並べられていました。

昼食には、オプション(750円)で炭鉱弁当を注文することもできます。金属製の弁当箱に、気分はちょっと炭鉱マン?

午後はいよいよ、炭鉱の坑道跡へ入ります。

炭鉱時代に使っていたホンモノのヘルメットと長靴を装着、いざ出勤です。ご安全に!

坑道へは、炭鉱電車で向かいます。座高の高い僕は、頭がつかえてしまいました。

急カーブを車輪きしませ走る姿は遊園地の豆汽車のようですが、資材を運ぶためのパワーは段違いでしょう。

いよいよ坑内へ!

坑内はいくつもの「支線」に分かれており、地下鉄のようです。

海底の坑道まで行ければ貴重な経験になるのですが、排水ポンプを稼働させる財源もなく、現在は水中に没してしまっているとか。現在も見学できる坑道は、90kmに及んだ全体から比較すればわずかな範囲です。

採掘に使われた道具の説明。採掘といえば、こんなツルハシで掘り出し一輪車で運び出すイメージだったのですが…

池島ではこんなハイテクな採掘器を使い、効率よく行われていたそうです。採炭開始は1959年、閉山は2002年。最先端の技術は、安価な輸入炭へ対抗するための最後の挑戦だったのでしょう。

一台に数億円を投じた最先端の機械の多くは、水中の坑道に遺されていったとのこと。

ただ最先端の採掘技術は、炭鉱事故が続発する途上国にとっては必要な技術。そこでつい最近まで、技術の海外移転研修が行われており、採掘現場の再現もなされていました。

テレビで見た、トンネルの建設現場を思い出すものでした。

炭鉱電車で地上に戻ったところで、見学終了。2,500円の見学料では申し訳ないほどの、充実したコースでした。

坑道入口から港にかけても、公営住宅の住宅街になっており、「ショッピングセンター」と名のついた商店もありました。

現在は長崎市の市営住宅となっている団地からは、比較的人の気配が感じられました。

島というよりは、高度経済成長期に開発されたニュータウンを歩いている気分がします。

港の集落には、猫の姿が多く見られました。

帰路はパールラインではない、一般道経由で。

佐賀市に立ち寄り、名物B級グルメの「シシリアンライス」を食べ…

イルミネーション「佐賀ライトファンタジー」を車窓見物。

久留米に戻って、近所の小学校で1日限定で行われた大銀杏のライトアップを見て、充実した土曜日を終えました。