「むら咲むら」の近くの海には、大河ドラマの撮影用に作られた「三重城(みーぐすく)」があります。読谷村の青い海に浮かぶ再現建造物の「三重城」は、当時を思わす景色で癒されます。

実在の「三重城」は、1546年に琉球王の尚清王が那覇港の北口に築きました。姉妹城である「屋良座森城(やらざもりぐすく)」と並んで、那覇港と市街地を守るために建てられました。

この2つの城の間には、鉄の鎖でできたブームネットを張って、船が港に入れないようにしてました。「三重城」は2つの城のうち小さい方だが、7~9cmの大砲で武装していました。防御側は槍や国産のハンドキャノンで武装していました。

これらの防御は海賊に対するものであったが、1609年の薩摩の琉球侵攻の際には、薩摩の艦隊を追い払うことに成功してます。その後も海賊対策のために利用されたが、一般的には市民が船の出入を見るために利用されるようになっています。

当初は、13世紀から16世紀に朝鮮半島や中国大陸沿岸で活動していた「倭寇」と呼ばれる海賊から自国を防衛するための砦であり、堤の中ほどに臨海寺を抱え、4つの橋で連なる長堤の先に存在したが、明治期から大正期にかけて「西の海」と呼ばれた海の部分の埋め立てが進み、現在のような地勢となっています。

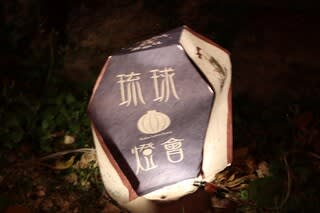

現在では長堤砦であった時の様子をみる事は出来ないが、史蹟として残り「水神」や「五臓神」などの石碑をみる事ができます。

沖縄の酒甕探しの旅、最後は那覇空港近くのSC「イーアス沖縄豊崎」を訪れてみました。「イーアス沖縄豊崎」は、沖縄本島の南部、豊見城市(とみぐすくし)の豊崎タウンに日本最南端の大型商業施設として開業。沖縄県最大の人口ビーチ「美らSUNビーチ」 の目の前に立地する巨大ショッピングモールです。コロナ禍の2020年6月19日にオープンした為、今回が初めての訪問となります。

”イーアス” は、大和ハウス工業のグループ会社の 大和情報サービスが運営する、大型ショッピングセンターで、ほかに茨城県の「イーアスつくば」、東京都の「イーアス高尾」があります。

「イーアス沖縄豊崎」のシンボルマークは、「知的に、美しく、あなたらしい毎日を。」をイメージして構成されています。昨日よりも、より良い今日を送るための「知性=intelligence」、自分らしく、豊かな毎日を楽しむための「独自性=identity」、心から、気持ちよく暮らしていくための「快適性=amenity」。これらの3つのネーミングコンセプトが、豊かに「共存=symbiosis」し合うことで、地域社会ならびに、当施設を訪れる人の「良い明日」を築いて行く様です。

「イーアス沖縄豊崎」は、慶良間諸島を望む全長700mの沖縄県最大級のビーチ「美らSUNビーチ」前に位置する大型商業施設です。

ビーチをさらに楽しめるマリンアイテムやキャンプアイテムから、バスケットボールやテニス等スポーツ・アウトドア・ライフスタイルグッズを取りそろえる大型スポーツ専門店「スーパースポーツゼビオ」や、国内6店舗目となるゴルフ専門店「PGA TOUR SUPERSTORE」が出店してます。

沖縄の泡盛の古酒造り用酒甕を探す旅は、ここで完了です。久しぶりに訪れた沖縄は、既にコロナは過去の事となってコロナ禍前の賑わいに戻っていました。

酒甕探しの旅は完了です。

ブログランキングに登録中です。ポチッとお願いします。

沖縄ランキング

沖縄ランキング

沖縄ランキング

沖縄ランキング